专家观点

西伯利亚岩刻所见黠戛斯摩尼教

✪ 杨富学 译

敦煌研究院

【导读】本文原题“Manichaeans in Siberia”,刊于费希尔(Walter J. Fischel)编《闪米特与东方学研究——闪米特语研究资深教授威廉·波皮尔七十五岁寿诞纪念集(Semitic and Oriental Studies. A Volume Presented to William Popper Professor of Semitic Language, Emeritus on the Occasion of His 75th Birthday Oct.29, 1949)》,加利福尼亚大学出版社,1951年。作者孟赫奋(O.Maenchen-Helfen)为美国著名学家,曾经专门在西北蒙古和一些突厥游牧民族生活过,精通希腊语、波斯语、俄语和汉语,对匈奴及早期北方民族研究成就卓著,影响巨大。本译文先前曾刊于《甘肃民族研究》1998年第3期,第65~74页。由于受条件所限,当时仅为摘要,而且有数处行文不太准确,今借机进行了补译与修订,以飨同好。

萨彦岭南北的叶尼塞河上游谷地堪称考古学的天堂。从西伯利亚大铁路之侧的克拉斯诺亚尔斯克(Krasnoyarsk)到前图瓦人民共和国的克孜尔浩特(Kyzyl Khoto),到处都可见到石圈墓。平地上的古代灌溉渠道纵横交错。岩石与峭壁上都刻有图画,有阴刻,有阳刻,还有的着了色。有单人图像,也有很复杂的场面。

俄国几代考古工作者的努力使南西伯利亚的青铜与早期铁文化得以为世人所知。1929年特普娄阔夫(S. Teploukhov)发表了他的《论米努辛斯克古代金属文明的分期》[0] 一文,尽管不无缺陷,[1] 但仍不失为了解这一地区丰富物质文化的极好指南。特普娄阔夫和他的继承人对于岩画都未予应有的注意,我们对其了解实际上应归功于1887-1889年芬兰探险队的阿斯匹林(J. R. Aspelin)及其同仁,他们对阿巴坎(Abakan)草原的图画拍摄了大量的照片并制作了拓片。[2] 格拉诺(J. G. Grano)复制了他在图瓦所见岩画。[3] 但还有十倍的岩画未见著录。1929年,我沿着克姆奇克(Kemchik)河及其支流作了短暂旅行,发现了近200处未引起阿斯匹林和格拉诺注意的画面。[4]

这些资料对古代南西伯利亚古代居民的研究提供了丰富的信息,应该引起历史学家和人种学家的重视。其实不然,仅有个别历史学者偶然涉及之。[5]如陶格林(A. M. Tallgren)即曾试图对其进行断代。[6]仅此而已。

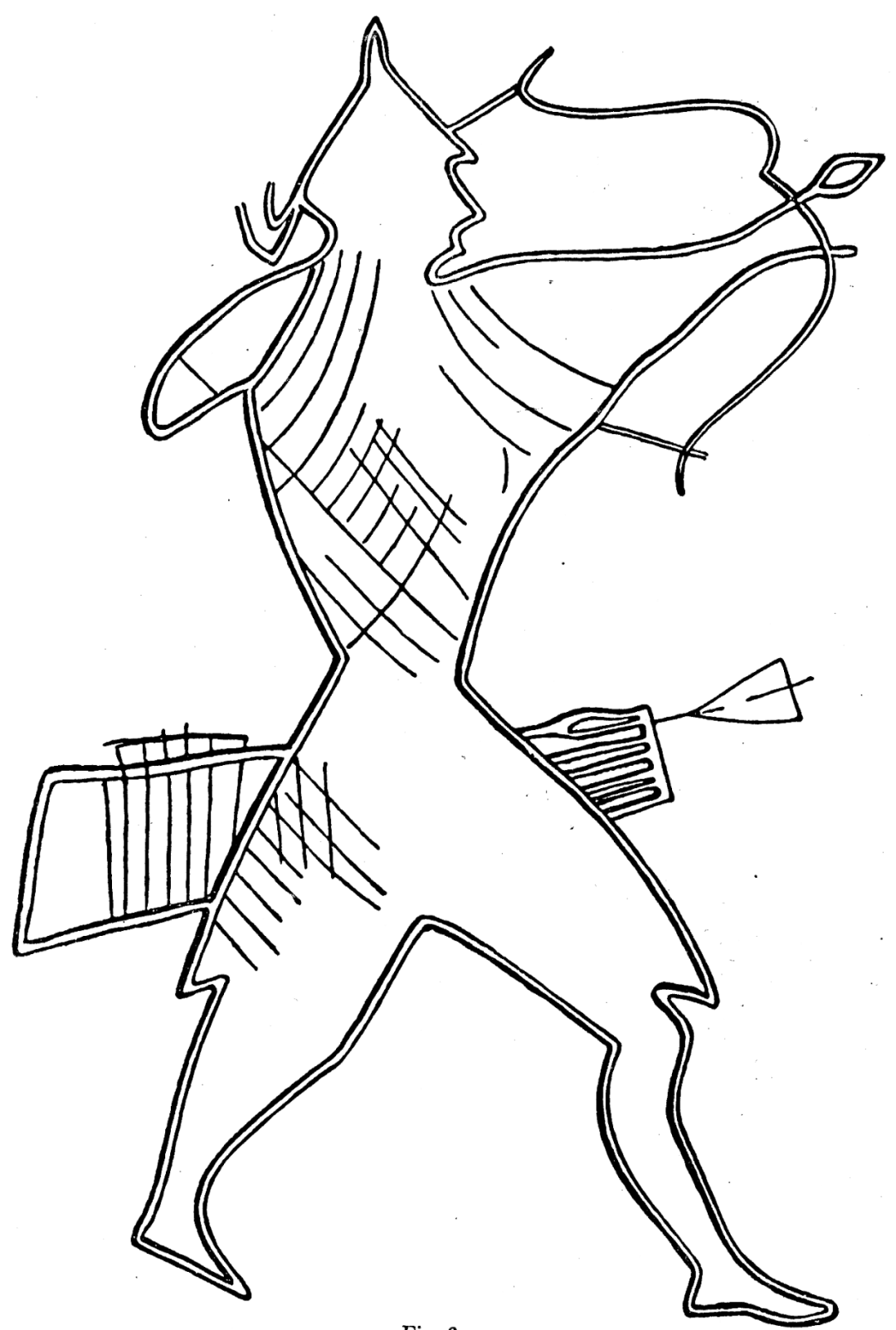

本文所涉来自阿巴干草原北部的文物可分为两部分,第一部分包括两块石板,1897年发现于叶尼塞河左岸的波达卡门(Podkamen)东3英里处,此地距横穿喀喇玉兹河(Kara Yuz River)的阿钦斯克—阿巴坎(Achinsk-Abakan)铁路不远。第一石高1. 40米,宽1. 15米,为一长方形墓葬西侧的柱石。图1所示为其一侧的一个画面。[7]图2所示“牧师”图则为另一侧之画面。[8] 第二石同样1米见方,仅在一面刻画有三个人物。其中,图3、图4所示为相向面立的两个“牧师”,[9] 第三位“牧师”挺直而立,手持“节杖”(图5)。[10]

图2

图2

图3

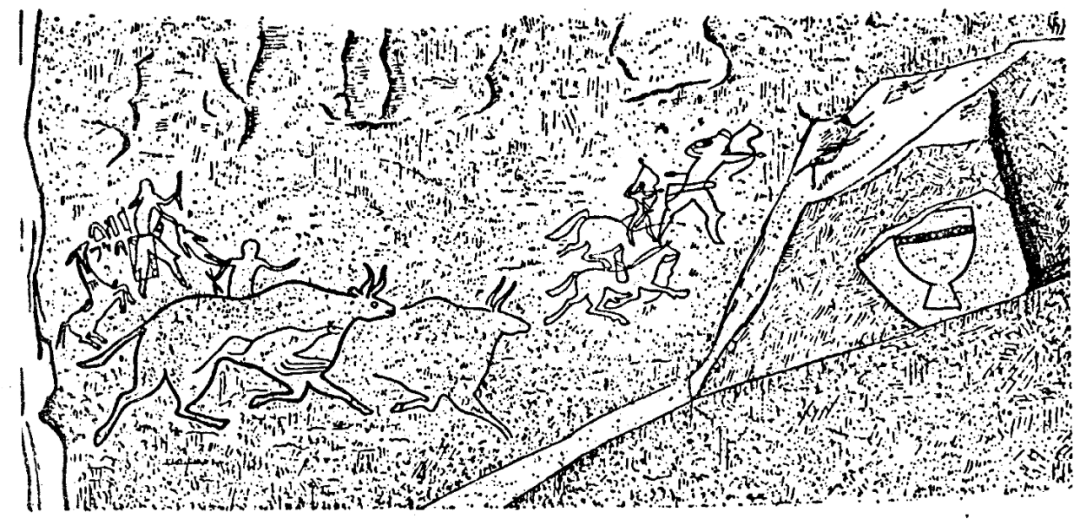

另一部分是1889年于波达卡门5英里处之阿戈亚山(Argoa)峭壁上发现的(图6)。[11] “如同波达卡门石墓上的牧师一样,这里的4个牧师都著长袍,还有若干马匹,有些身上烙有印记,有一射手,刻划得非常精美(图7),[12] 着衣与基石上的人物完全一样。[13]

图6

图7

正如苏利克(Sulyek)附近[14] 皮散尼亚·果拉(Pisannaia Gora,又名“绘画山”)绘画一样,塔什巴(Tasheba)湾上游查塔斯(Chaa-tas)所见之牧马人[15]和波达卡门的两幅细画[16]和人像都属线刻图,凿刻,陶格林将其推定于公元200-600年间的“大迁徙时代”。[17]他将苏利克之武士定为该时代之早期,而将同一岩石上的骆驼[18] 及突厥卢尼文铭文断在后期。阿戈亚山上的射手同苏利克人像一样属同一风格,手持同样的武器。故而我认为应将这两部分绘画都推定在“大迁徙时代”的早期,亦即公元200-400年之间。

陶格林将苏利克绘画定为早期缺乏说服力。他将画中的箭袋、头盔、矛都看作是萨马提安(Sarmatian)人的。但同样的箭袋又可见于唐太宗的昭陵六骏(雕刻于637年)、高昌[19] 和敦煌所见8-9世纪的壁画、萨珊岩刻[20] 和花剌子模银盘。[21]罗罗人(Lolo)[22]甚至直到现在还使用着它们。其它的武器也有这种情况。

将尚未解读的皮散尼亚·果拉的卢尼文碑铭推断于7世纪也尚欠根据。叶尼塞碑没有一件日期明确,唯一可资参考的是黠戛斯使者向唐朝的入贡,[23]其时间要么早至643年(见后),要么就晚至9世纪。

以上两个外在标准对这些线刻图时代的推断都无多少助益。有人在骆驼像上书写铭文,[24] 很明显,书写者有意避免破坏旧图。这表明卢尼文要晚于此画。但是,它到底要晚于壁画5个月,5年甚或50年?都无法确定。

在塔什巴湾的查塔斯墓地之一块石板上有一骑士像。特普娄阔夫将这种文化断定在5-7世纪。[25]最近的考古发现表明,这种文化可分为三种类型,塔什巴湾者属于第三期,为6-9世纪。既然这个牧马人像是倒置的,[26] 那么它被刻成的时间一定比9世纪该石的勒立要早,至于早到何时,还是无法确定。

《旧唐书》卷21称黠戛斯“其战有弓矢、旗帜,其骑士析木为盾,蔽股足,又以圆盾传肩,而捍矢刃。”这又与岩画所见不无相似之处。岩画中的武士都穿着护胸,腰带上佩有漏斗状的箭袋,带着长矛。这些狩猎人与牧马人就是黠戛斯人。绘画与史书记载基本吻合。

这里不是讨论两汉及以后黠戛斯迁居问题的地方,如果公元前4年败于匈奴郅支单于的坚昆居于乌揭之西,那他们就应该居住于叶尔的失河流域,但这里的“西”很可能指的是西北。顺着阿尔泰北麓西行,远至鄂毕河上游。[27]该地应为诺沃斯比尔斯克(Novosibirsk)。[28]与之相同,3世纪中期成书的《魏略》亦称此地为黠戛斯领地。[29]《周书》卷50有一段传说称5世纪的黠戛斯居于叶尼塞河,[30] 那么,他们到底是由鄂毕河逐步迁至叶尼塞河流域的呢?还是当时其领地就已广及叶尼塞、鄂毕河地区?依靠汉文史料难以定夺,考古资料倒支持了第一种推测。

有唐一代,黠戛斯操突厥语,其墓碑上的铭文使用的都是突厥文。《新唐书》中提到了3个黠戛斯语词汇,其中有两个是突厥语。“汗”是突厥语常用词;“茂师哀”表示岁首,相当于突厥语之baš ai。[31]但是黠戛斯和突厥毕竟不同,他们不属狼种。[32]汉文史料《新唐书》卷217载黠戛斯“人皆长大,赤发,皙面,绿瞳”,与穆斯林作家所记相同。[33] 借助于塔什季克(Tashtyk)文化墓葬中之石膏面具,这类欧罗巴种居民,可以追溯到纪元之初。贴于石膏上的头发是平直的。[34]

从2-3世纪始,蒙古人种因素开始出现。[35] 在墓葬中可见到蒙古人种的骨骼,一般情况下,与前一时代相比,金属器皿更多而且更好。这似乎意味着蒙古人已征服了混血的叶尼塞人。这些叶尼塞人可能是唐代黠戛斯人的祖先,尽管还保留着自己旧有的语言,但因与当地居民通婚而失去了体质特征。岩画如同一面镜子,真实地再现了黠戛斯贵族的生活及战斗、娱乐场景。5世纪的黠戛斯文明与7、8世纪有别,但别在何处,我们却无法说清。就目前所知,我们只能将岩画的时代推断至唐朝,也有可能会比之早上一、二个世纪。我们还能将这两部分岩画之时代说得更确切吗?波达卡门1号石上的人像形貌、服装、冠及其它迹象(图2)不由使人想起阿斯匹林所说的叙利亚祭司。陶格林所谓的祭司,通过汉文史料可以得到模糊的印象。[36]

我建议做一点反向思维。着长袍者应是祭司,只能将其与岩画中的其它人像相比较。黠戛斯人的着装与内亚牧人相似,身着紧身夹克衫,裤子扎入用毡或皮制成的高筒靴内,东地中海式长袍垂于膝部,梳着成排的发辫,或战斗,或射击,或跑步,或骑马,或下蹲。

与祭司相较,其区别显而易见。祭司一般着长袍,脚不外露,无动姿,即是动,也是慢慢地散步。这些像尽管多很质朴,但仍不失神圣。手中一般都持有很奇怪的物品,披发,戴帽,盖着后脑,帽顶高耸,但很精美。

在8个祭司中,那个“叙利亚人”给人印象最深。该像头饰的细节画得很认真。其它的7个祭司都理过发,均似武士。[37] 只有“叙利亚人”有胡须,浓眉大眼,显出一种高贵的气质。

阿斯匹林和陶格林都看出了这个陌生人像的外来因素,其给人的尊贵之感使人无法将其与摇着鼓疯狂而舞的西伯利亚萨满联系起来。很明显他又不是一个佛教僧侣,于是人们很自然地想到了景教祭司。但景教祭司的胸前最起码应有十字架,此人却无。就当时的历史与地理条件而言,无一可证黠戛斯汗国时代南西伯利亚有景教徒存在。

现在只剩下一种宗教了,那就是762/763年传入漠北回鹘汗国的摩尼教。在黠戛斯之南塔里木盆地的绿洲地带,摩尼教从7世纪就开始繁荣,在高昌[38] 和柏孜克里克[39] 壁画的工笔画中都可以看到其身着长袍的选民的存在。“长袍”在突厥语文献中一般写作eletus。在摩尼教的细密画中可以看到着长袍的摩尼教徒。[40]

叶尼塞绘画中身着长袍的祭司本身没有特殊的标志,但他们佩戴的为选民的头饰。勒柯克(Albert von Le Coq)称其为“稀有形式之冠”。[41]其形式的确很奇特。冠顶有一用细丝绕成的卵形框,下窄上宽,有点像倒立的梨子。[42]该“叙利亚人”之冠的确为罕见之物。故笔者认为,该“叙利亚人”及其它几位祭司都应为摩尼教徒。

黠戛斯人信奉摩尼教吗?按照马苏迪(Mas'udi)的说法,[43]高昌回鹘是突厥诸族中唯一崇奉摩尼教者。但此说无法排除10世纪中叶以前黠戛斯人信奉摩尼教的可能性。诚然,马苏迪对摩尼教在中亚突厥诸族中传播情况的记载大多属实,但对遥远的黠戛斯人的旧有宗教未必就知道得很清楚,尽管在马苏迪之前阿拉伯、伊朗与黠戛斯即已有了贸易往来,但由于路途遥远,且很危险,经常遭到回鹘匪徒的抢劫。[44] 故亲临黠戛斯地区的商人不会很多。唯一的阿拉伯行客塔米姆·伊本·巴赫尔(Tamim ibn Bahr)之行记残卷并未留意黠戛斯之宗教状况。[45]《新唐书》卷217下称黠戛斯“祠神惟主水草,祭天时,呼巫为‘甘’。”亦未言及摩尼教。

《新唐书》印行于1060年,作者宋祁引用了现已无从确认的新旧史料,其中对黠戛斯方位的记载至少有四次:

(1)“地当伊吾之西,焉耆北,白山之旁”。

(2)“坚昆……东至骨利干,南吐蕃,西南葛逻禄。”。

(3)“回纥西北三千里,南依贪漫山”。

(4)击灭回鹘后,黠戛斯“遂徙牙牢山之南”。

840年,黠戛斯可汗温仵合击败回鹘,[46]占据其位于鄂尔浑河畔的都城,并焚毁之。第三条所载应为840年击灭回鹘之前的疆域,第四条为840年之后,第二条无法确定,第一条采自汤嘉惠[47]写成于8世纪上半叶的《西域记》。[48]

对黠戛斯宗教的记载可以追溯到《西域记》,而宋祁之言,则应出自李德裕的记录,写成时间应在843年或稍后。[49]当时他提到黠戛斯的使者注吾合素。[50] 无疑,他对黠戛斯的记载使用了更早的资料。

汤嘉惠之《西域记》已佚,仅有若干片段留存。宋祁多有征引的《唐会要》完成于961年,其中没有任何黠戛斯宗教的记载。[51] 不管是刊行于976年和983年的《太平寰宇记》[52] 还是刊行于1013年的《册府元龟》,[53] 莫不如此。

《新唐书》有关黠戛斯宗教的文字来源尽管已无可考究,但有一点是清楚的,宋祁不曾见到与黠戛斯摩尼教有关的资料,不管是早期的著作还是时代稍后的文献。有关记载他都是了如指掌的,不管是直接或间接的。如果有摩尼教存在的记载,他断不会置若罔闻的。

另外再看唐廷与黠戛斯可汗的通信。[54]在唐廷致回鹘王子书信中,反复提及摩尼教使者,反观致黠戛斯可汗的书信中,竟无一字提及摩尼教选民或寺院。

汉文史料记载的这些现象,不由会使人得出结论,推定黠戛斯在历史上不曾尊奉摩尼教。

这一推论又与叶尼塞碑铭所反映的情况相一致。[55]没有任何一方碑铭记载到黠戛斯摩尼教。黠戛斯贵族在其墓前竖立杀人石(bäl),以炫耀其狩猎、战斗与杀死敌人的业绩。[56] 这在摩尼教眼中可谓死罪。

摩尼教之由河中地区向河南及鄂尔浑河流域的传播应首先归功于粟特人,[57]正是他们的活动才使汉人、回鹘人接受了摩尼教的二宗三际论。在中亚与中国的早期摩尼教徒,主要是由粟特人构成的。[58] 推而论之,黠戛斯境内的摩尼教徒亦应为粟特人。

作为商旅的粟特,利之所在,无远弗届。在那个时代,商人都是作为个体载物而行,若路途遥远,势必充满危险,如果不结伴同行,很难生存,于是他们便结团同行。在这个社团中,当不会有牧师同往。

6世纪下半叶,河中地区之粟特盛行摩尼教。[59] 马迦特(J. Marquart)推想突厥卢尼文模仿自粟特文,甚是。[60]正是通过西突厥,黠戛斯才与泽拉夫善河谷的粟特人建立了直接的联系。7世纪中期,西突厥乙毗咄陆可汗役属了黠戛斯人、信奉摩尼教的粟特人和吐火罗人。有人称7世纪初粟特人曾于罗布泊地区建有聚落,[61]此说若成立,则当时粟特商人就很容易向遥远的黠戛斯转输物品了。

丝绸之路从撒马尔罕出发经由七河流域(Semirechie)东行可达白山(Ektag),经北庭可至叶尼塞河。这不是唯一的一条粟特摩尼教徒可通往黠戛斯可汗阿热所在地的道路,从东方还有一条道路可直达这里。

摩尼教团在中国的存在为时甚早,根据《闽书》的记载,[62]摩尼教中地位最高的慕阇(粟特语作mozak)在唐高宗时候(653-680年)即已“行教中国”。[63]伯希和认为该慕阇当为719年吐火罗遣往中国宫廷的那位慕阇之混。但何乔远的记载是可信的,正如伯希和自己所强调的那样,史乘中也还提到了694年入中国的一位高僧,唤作拂多诞,[64]我们没有理由怀疑《闽书》的记载。实际上,此事也可从翻译成汉语的敦煌写本中找到确证。译本使用的字有武周新字(行用于689-705年间),[65]第一个摩尼教传教士到达中国的时间是694年,他不可能在10年之内使如此众多的中国人皈依此教,并把摩尼教的经典译入汉语。

此外,有一份编号为T II D 180的回鹘文残卷称:“当他的教义在uluγ bašlar的第二年从中国传入”。[66]这个“教义”当然就是摩尼教的教义,uluγ bašlar很可能指的是唐高宗时代的年号“上元”(674-676年)。

所有这些都表明,粟特摩尼教徒沿着古代的商路从事传教活动,但在中国本土的活动,史乘未予记载。

632年唐朝遣使黠戛斯,[67]时当突厥帝国覆亡后的第三年。嗣后,突厥人就一直保存着与唐朝和黠戛斯的接触。643年,黠戛斯遣使入长安朝贡。[68]648年,回鹘归顺唐朝,[69] 黠戛斯人借此机会加强了与唐朝的联系。[70] 黠戛斯的俟利发被唐朝授予极高的称号,成为坚昆都督府的都督。[71] 653年,黠戛斯人又向唐朝再派使者。[72]

680年以后,随着后突厥汗国的勃兴,唐与黠戛斯之间的关系显得有点微妙,颉跌利施可汗(亡于691年)对黠戛斯发动了数次战争,[73]712年毗伽可汗再次打败黠戛斯人,[74]鄂尔浑碑铭对此都有记载。庆隆年间(707-709年)黠戛斯遣使唐朝,在玄宗(713-755年)时,这种朝贡就不下4次,[75]这表明他们差不多已脱离了突厥贵族的统治。以后由中国穿过突厥领地而入黠戛斯的中国人越来越少,从米奴辛斯克地区发现的7世纪后半期与8世纪前半期的中国钱币也几乎就见不到。[76]

从754年开始,回鹘人主宰了中国北方的广袤区域。758/759年他们征服了黠戛斯,在差不多一个世纪里,唐朝没有与坚昆都督府发生过往来。

762/763年,回鹘牟羽可汗引入摩尼教后,“慕阇徒众,东西循环,往来教化。”[77]很有可能就有一些人去了黠戛斯。对汉人来讲,摩尼教是回鹘人信奉的宗教。对黠戛斯来说,那是别人的宗教。该教反对茹荤,与草原贵族之生活方式格格不入,但皈依之便会进一步得到回鹘汗国的支持。从吐鲁番写卷TI276看,[78] 即使在回鹘人中,该教传入之始也是颇受抵触的。[79] 在此情况下,摩尼教要征服黠戛斯,显然是不可能的。

在《牟羽可汗入教记》残卷中,听众写作niγošakar,商人写作sartlar,迥然有别。[80]“听众”指的是皈依了摩尼教的回鹘人,“商人”则指粟特人。但在某些场合下,商人与摩尼师其实又是同义词。

历史记载表明,早在762/763年之前,回鹘人中就有相当数量的粟特摩尼师存在。上元二年相当于675年,看来7世纪中期,粟特的商业纽带即已由唐朝延展到回鹘汗国。647年修建的“参天可汗道”更将唐与回鹘密切联系起来。[81] 这条通路的开辟也为粟特商旅的往来提供了方便。

从哈喇巴喇哈逊到黠戛斯,骑骆驼需行40日。[82]摩尼教使团在阿热所居“密的支”大帐是不怎么受欢迎的,但摩尼教商人可以自由往来。回鹘与黠戛斯之间的关系逐渐得到改善。回鹘可汗曾赐号黠戛斯君长阿热为“毗伽顿颉斤(Bilgä-x-irkin)”。[83]在8世纪下半叶,黠戛斯已与粟特人(即摩尼师、商人)建立了密切的联系。

这种局面未能维持许久便因808年黠戛斯人之反叛而结束。[84]黠戛斯虽遭回鹘重创,但于821年再度崛起。其后差不多20年间,二者之间争战不断,直到840年回鹘汗国灰飞烟灭。

632至758/9年间,随着黠戛斯与唐朝关系的加强,摩尼教商人得以有机会到达黠戛斯牙帐密的支。在回鹘统治时期,黠戛斯曾有过数十年的和平。770~810年间,摩尼师得以将其商务活动发展到叶尼塞河流域。840年回鹘汗国覆亡后,黠戛斯与唐之间的商业贸易额猛增。在萨彦岭以北地区,迄今未见任何9世纪前的中原钱币,而841~846年间的钱币却比比皆是,载至1954年,即已发现了237枚。[85]而那时在中原,摩尼教因受禁止而已经转入地下。

前伊斯兰教时代之河中摩尼教徒已将贸易路线拓展至西伯利亚南部。来自唐朝的粟特,以及后来的回鹘将丝绸运抵黠戛斯以换取毛织品不是没有可能的。来自龟兹与北庭的摩尼教徒与叶尼塞地区的黠戛斯展开贸易,证据确凿。

唐、回鹘、北庭的摩尼教徒通过商业活动与叶尼塞河流域的黠戛斯建立了联系。据载,黠戛斯“毼、锦、罽、绫,盖安西、北庭、大食所货售也。”[86]安史之乱中,唐军收复长安之战曾得到安西、北庭、大食乃至拔汗那、吐火罗军的帮助。[87] 787年以后,安西、北庭陷于吐蕃,历20年左右。[88] 黠戛斯与此二地的密切联系或许即发生在此后。

摩尼教与天山之间稳定关系的建立大致就在8世纪中叶。在“光明使者诞生后的第546年”,即762/763年,[89]焉耆(Ark/Karashahr)[90] 一座寺院中的粟特人开始抄写《摩尼教赞美诗(Mahrnāmag)》。[91]寺院的出现是以大量摩尼教徒的存在为前提的。9世纪初,摩尼教寺院已普遍存在于天山以南的高昌、龟兹、焉耆、乌什、阿克苏和天山以北的北庭。[92] 正是这批信奉摩尼教的粟特商人将丝绸等产品转输给了黠戛斯。

本文对岩画的阐释是以汉文史料为基础的。摩尼教徒的确存在于黠戛斯社会中,他们有时在家庆祝庇麻节(Bema),有时入寺院向牧师忏悔,唱赞美诗。

摩尼教徒将选民之像刻于崖壁上几乎是不可能的。刻画他们的人不应是黠戛斯信徒,应是一个目睹过摩尼教祭司场面的人。波达卡门附近可能有一个小寺庙,或许粟特人在这里建有贸易站,不时有祭司甚或主教来此传教。

正如同岩画头饰所刻绘的那样,祭司也分为不同的级别。图3中祭司手持一物,有点像拜占庭大主教的权杖。

我倾向于将该“叙利亚人”比定为摩尼本人。如所周知,他的肖像常出现在庇麻节上,以表示他的存在。[93]《阿基来行传(Acta Archelai)》[94] 对摩尼的描述具有嘲弄性,其摹本很可能来源自当时教团所拥有的某一造像。[95]最近发现的一尊阴雕显示摩尼留有胡须,是“基督耶稣的使者”。[96]而岩画中的祭司仅有那个“叙利亚人”留有胡须。他手持的那个宽东西是否就是barsman(权杖)[97]呢?在赞美诗中,“首领”被比作祖尔宛(Zurvan,伊朗宗教的时间之神)。[98]在莫普苏埃斯提亚(Mopsuestia)之西奥多(Theodore)所述的祖尔宛创世传说中,祖尔宛手持barsman(权杖)作为神圣王室的象征。

高昌故城与柏孜克里克千佛洞的摩尼教壁画时属于9世纪,而叶尼塞的岩画可能要早到7世纪后半期。这一现象表明,摩尼教牧师由龟兹和北庭到黠戛斯国传教应迟至850年。岩画的发现证明了摩尼教团在南西伯利亚的存在。

译后记:

关于黠戛斯人对摩尼教的崇奉,古代汉文史乘未作任何记载。西伯利亚米努辛斯克的古代岩画却为认识这一问题提供了线索。可与之相辅证的材料还有蒙古人民共和国北部苏吉达坂附近发现的突厥卢尼文《苏吉碑》。该碑保存完好,计有文字11行,为840年黠戛斯攻灭漠北回鹘汗国后不久所勒立。全文如下:

1. uyγur yirinta yaγlaqar qan ata kältim?

2. qïrqïz oγlï män boyla qutluγ yarγan?

3. män qutluγbaγa tarqan ögä buïruqï män?

4. küm soruγum kün toγsuqa barsïqa

5. tägdi bay bar ärtim aγïlïm on yïlqïm sansiz ärti

6. inim yiti urïmüč qïzimüč ärti äblädim oγlumïn?

7. qïzïmïn qalïnsïz birtim marïma yüz är tutuγ birtim

8. yägimimin atïmïn körtim amtï öltim

9. oγlanïm ärdä marïmïnča bol qanqa tap qatiγlan

10. uluγ oγlum s…a bardï

11. körmädim r…m oγul??

1. 我来自药罗葛汗之回纥地方,?

2. 我乃黠戛斯人之子,唤作裴罗·骨咄禄·雅尔汗。?

3. 我为有福份的莫贺·达干之掌令官,?

4. 我的声望与故事流被东方和西方。?

5. 我是富有的,我的牲畜无数,有畜厩十所。?

6. 我有七位兄弟,三个儿子和三个女儿。我的儿子都成了家,?

7. 女儿也都未陪嫁妆而成亲。我给了我师傅一百个人和住房。?

8. 我见到了我的外孙和孙子。我将不久于人世。?

9. 我的儿子们,你(们)要像我的师傅那样勇武!要为可汗尽力、效劳!?

10. 我的长子外出了,?

11. 我未能见面……儿子。[1]

一般认为,此碑碑主应为一黠戛斯统治者。碑主自称为“黠戛斯人之子”,来自回纥居地,在其统治区内设有marïma一职。marïma系由mar-+-ïm-+-a构成。词干mar-源于叙利亚词,为“师傅、教师、摩尼师”之意,词尾-a是与格。[2] 除了《苏吉碑》外mar一词在Uyukargan河附近的景教碑刻中也有出现,同为“经师、老师”之意。[3] 兰司铁认为,《苏吉碑》中出现mar-这个词是由于黠戛斯人中有摩尼教徒的缘故。这个词在中亚的突厥语里,具有特殊的意义:“在信仰中为摩尼师或景教师。”[4] 碑主一次就给了摩尼法师“一百个人和住房”,并要求其子要像摩尼师那样“为可汗尽力、效劳”。可见当时摩尼教在黠戛斯汗国的社会政治生活中