摘 要:中国陶瓷史上曾先后发生过“误瓷为陶”和“误陶为瓷”两次对研究对象的误读,其本源在于对“釉陶”这一学术概念的无限制引申。而继之的匡正过程,则是对这一概念的厘定。这两个误读事件及其匡正过程的学术意义,并不局限在陶瓷史领域。这种学术讨论所探索并树立的路径和学人风范,充分反映出学术界尤其是考古学界严谨审慎的学风,以及敢于探索、突破窠臼的勇气。

中国陶瓷史上曾发生过两次对研究对象的误读,首先是误瓷为陶,接着是误陶为瓷。这两次误读及其匡正过程,直接涉及对中国古陶瓷研究中基本概念的理解和厘定,不同程度地促进了学术进步,并为学术问题的解决树立了极具启发意义的途径和模式。这前后两次误读,都源自“釉陶”这一特殊的学术概念。因此,本文拟从“釉陶”概念的形成过程作为切入点,来剖析这一概念对两次误读事件的影响,然后阐释两次误读及其匡正过程的学术意义。

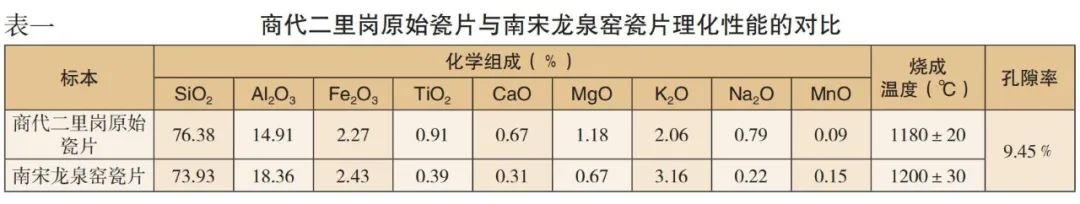

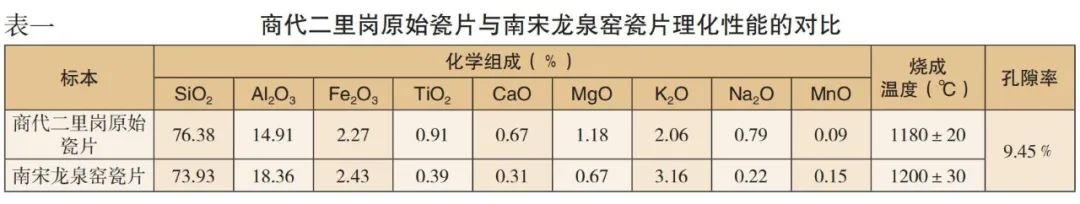

中国官方机构第一次主持的田野考古发掘始于安阳殷墟,而“釉陶”这一对中国陶瓷史和中国考古学领域影响深远的词汇,也是在殷墟考古发掘中被率先使用的,其使用者就是中国考古学奠基者之一的李济。李济在总结1929年的考古收获时说道:“陶器中最大的发现……就是确定了一种带釉陶器为殷商时代的产品。”①1929年,中国考古的先驱者就已经发现了被后人称为原始瓷器的文物;②当时的发掘者并没有意识到或者辨识出其瓷器的属性;③对于这类不同于普通陶器也不同于传统瓷器的文物,李济据其外观特征给予“釉陶”的命名。李济先生虽然是中国使用“釉陶”这一词汇的第一人,却不是这一词汇的发明者。早在殷墟发掘之前的1924年,日本考古学家原田淑人就使用这个名词指称中亚地区出土的带釉器物。而在日本学者之前,西方研究者已经在使用 Glazed Pottery 来称呼中亚和地中海沿岸发现的带釉器物了。很显然,日本学者从英语里直译了这个词汇,而在美国求学的李济很自然地直接把这个词汇翻译过来用于中国考古学。学术界很快接受了李济提出的这个概念。继之使用的,是另一位中国考古学的宗师级人物苏秉琦先生。在宝鸡斗鸡台发掘汉代墓葬时,苏先生用“红胎釉陶双领瓿”“釉陶灶”以及“只灰陶釉陶两类,尤以釉陶为多”,“仓两种,均为釉陶”等语句,来描述汉代墓葬中出土的表面带有釉层的陶器。今天的我们当然知道,苏先生当年所指的那些釉陶均是低温铅釉陶器,与李济先生所说的高温钙釉瓷器实质上是两类器物。学术界对苏先生的这一做法同样欣然接受,可见在当时并没有人对“釉陶”所应该包括的器物种类进行深究。由此可以看出,“釉陶”概念一经提出,旋即被业界使用,但发明者和使用者均以外在特征即器物外表是否有釉作为唯一的标准,而对于釉本身的性质、器物自身的胎体材质等内在信息则均不加考虑。也就是说,在被发明之初,“釉陶”一词就没有被赋予特定的清晰的内涵,而仅仅是对新出土的但不甚了解的一个器类的称呼而已。在当时的学术环境中,这一词汇确实解决了记录和描述新器类的难题,并且外观特征易于辨识,操作也容易入手。于是“釉陶”之称在考古界、文物界甚至收藏界逐渐流行起来。但接下来的发展过程却呈现出内涵与外延都明显扩大化的倾向,就是把这个概念推而广之,举凡考古发掘出土的带釉的器物,如果不能归入传统的陶瓷系统,则通通冠以“釉陶”之名。这一做法影响至深,甚至直到将近一个世纪后的今天,在学术界已经比较清晰明确地界别出高温钙釉瓷器、印纹硬陶器、低温铅釉陶器的情况下,有不少的考古报告和简报对发掘出土物的描述,依然停留在继续使用“釉陶”这一无所不包却又不明所指的笼统称谓的阶段,以至于从事专题研究做定量分析和分布图的时候,经常因为原始资料的编写错误而发生统计数字不准确的问题,甚至产生对器物本身属性的误判。而这一点,恰恰是低温铅釉陶器研究中迄未完全解决的基础性难题,也是对低温铅釉陶器概念和标准亟需加以准确界定的必要性之一。学术新资料和研究新成果累计到今天,我们已经知道,从殷墟考古开始使用至今,“釉陶”这一概念可以容纳的器物类别包括原始瓷器、印纹硬陶器、低温铅釉陶器、唐三彩、宋三彩乃至均釉高温陶器等不属于普通陶器和传统瓷器的所有带釉器类。这些不同种类不同性质的器物群唯一的共性是,均拥有一个由结晶态物质(烧结的胎体)和玻璃态物质(熔融后凝结的釉)以及蕴含于这两者之中的气泡所构成的一个理化系统。但是从胎骨的材质看,既有高岭土(Kaolin),也有普通黏土(Earth);从釉层的成分看,既有钙基(CaO),又有铅基(PbO);从烧成温度看,既有1200摄氏度以上的高温,也有700摄氏度左右的低温;从烧造气氛看,既有氧化焰,也有还原焰。因此,如此庞杂、差距如此之大的不同群体,实在无法归类在同一个名称下。如果把这些不同的器类按照学科的要求单独分类,也就是从“釉陶”这个体系中抽出,“釉陶”这一概念自然就已经空洞化。而对于今天的学人来说,辨识确认这些器类已经是非常简单的工作,因为我们所面对的学术环境与前辈学人相较已大不相同。既然我们已经对相关器类的内在属性、外观特征、理化性能以及工艺流程等,诸多方面有了比较系统明确的认识,能够比较准确地通过科学分类把它们区分开来,并且能够给予它们准确的命名,而分类又是考古学研究中一项最基础的工作,那么,我们还有什么理由、有何种必要继续使用“釉陶”这一笼统的称谓呢?所以,我们多次吁请,放弃使用已经被解构的“釉陶”这一有特定历史背景的词汇,采用更加精准的考古学命名来记录和描述考古发掘出土物,从而使考古报告等基础文献具有更高的史料价值。中国瓷器何时起源?在之前近一个世纪的时间里,中国学术界实质上并没有意识到这是一个问题。长期以来,大家已经习惯于“中国是瓷器的发明者,历史悠久,文物宏富”这种笼统的表象的叙述。从1950年代末期,学术界开始就中国古代瓷器的起源年代问题进行广泛讨论,由此产生了战国起源说、东汉起源说、魏晋起源说等多种观点。比较流行的观点是,中国陶器从东汉时期开始发展过渡产生了瓷器,到魏晋南北朝时期瓷器逐渐成熟起来,到唐代形成南青北白的基本格局。有鉴于中国是瓷器的发明者这一特殊身份,中国学术界的话语权重自然加大,国际学术界对中国瓷器的起源问题基本是无人置喙的。讨论过程中,对于传统的陶器和瓷器,大家在分类上均约定俗成,没有歧义。而对于1949年之后大量考古发掘出土的、介乎二者之间的表面有釉的器物,沿袭殷墟考古和斗鸡台汉墓的成例,笼统称之为“釉陶”,各界也并无异议。至于“釉陶”这一概念究竟涵盖了哪些具体的器物种类,以及纳入釉陶的标准是什么,当时依然无人试图去厘清。率先意识到这是一个关乎中国瓷器起源并亟需解决的问题的,是来自田野一线的考古学家。主持郑州商城遗址考古发掘的安金槐先生,对经科学发掘的出自商代墓葬和地层中的带釉容器,起初还是沿袭学术界既往的认识,称之为“釉陶”并写入发掘报告。但随着出土量的增加和出土范围的扩大,出于研究工作的客观需要和主持人课题意识的自觉,这些不同于普通灰陶、又不在传统瓷器范畴的文物,逐渐驱使安金槐突破传统的笼统的“釉陶”泛称,率先发出考古之问“这是什么”?通过对亲手发掘出土的属于商代早中期带釉器物的观察和初步思考,安金槐认为这些器物的理化性能和技术指标基本符合现代科学对瓷器的定义,“已完全具备了早期瓷器的特征”。而他所依据的,就是他自己经过查核思考形成的瓷器的四个标准:①胎骨是用高岭土做成的,有的胎骨也羼有石英或长石等粉末;②有光亮的釉;③质坚硬、火候高,叩之作金石声;④胎骨不吸水。迨至20世纪70年代末,除河南外,各地同类器物的出土资料日渐增多,进行综合比对研究的条件日益成熟。通过对瓷器的科学定义和理化指标的逐项比对,安金槐的学术观点更加明晰,他指出,中国古代瓷器起源于商代,其基础是史前的白陶以及稍后的印纹硬陶。中国古代瓷器的产生经历了原始素烧瓷器、原始青瓷、成熟青瓷器等不同的发展阶段,商周时期是原始青瓷阶段,但每个阶段的产品都属于瓷器的范畴。他的这一观点,不仅有可靠的考古发掘出土实物的支撑,而且还有科学检测数据的对比验证。其中最具有说服力的,就是郑州二里岗出土的商代原始瓷片与浙江南宋龙泉窑瓷器化学构成的对比。

时间相差2000多年、处于中原内陆地区和东南沿海地区的两件瓷片,在化学组成和烧成温度、孔隙率等方面是如此的接近或一致,两者之间的共同属性岂不一目了然?安金槐先生关于中国瓷器起源于殷商的学术观点,在当时即或不是石破天惊,掀起的也算是轩然大波,因为他把中国瓷器产生的历史从东汉上溯到商代早期,提前了1000多年。学术界对此反响强烈,质疑之声不绝如缕,并由此引发了一场关于瓷器起源问题的学术大讨论。在讨论过程中,考古学家、科技史专家和硅酸盐专家、古陶瓷专家纷纷从各自的角度探讨了瓷器形成的必要条件、釉的要素与功能、陶与瓷的关系等重要课题。中国古陶瓷研究的泰斗级人物、《中国陶瓷史》的领衔主编冯先铭先生就明确持反对意见,他撰文指出:“商代开始出现釉,在烧成温度方面虽然与印纹硬陶没有显著变化,但它不同于印纹硬陶,它的表面有了薄薄一层光亮面,具有瓷器的某些特征,但还不是瓷器……在原料处理和坯泥练制上还比较原始,尚不完全符合瓷器的定义,因此定名‘釉陶’。根据这种情况,商青釉器似也应称为‘釉陶’为宜。”以冯先铭先生的学术地位,他的观点自然有相当的代表性和影响力,由此可见当时学术界对该问题的讨论是怎样的热烈。考古界对此也有不同声音,1970年代,俞伟超先生在为北京大学考古专业编写的讲义中,把两汉时期的带釉陶器区分为南方釉陶与北方釉陶、硬釉陶与软硬陶,从而与冯先铭呼应,把安金槐所指称的商周秦汉的原始青瓷归入釉陶系统。这一大体的勾勒被王仲殊先生加以细化,成为20世纪70年代之后考古界的基本共识,并且深刻影响了中国博物馆行业的陈展理念以及文物解说。直到世纪之交,还有些考古学家坚持认为,“南方两汉墓葬中大量出土的用含铁量与含铝量较高的黏土作胎,用1100度左右的温度的烧成,胎质比较致密,釉层较厚而不透明的器物,称之为高温釉陶,以区别于中原地区同期的低温铅釉陶与南方商周时期的原始瓷”。而科技界对此也有自己的看法,李家治先生就指出:“原始瓷器可以定义为商周时期所出现的,以瓷石为制胎原料的具有较低吸水率的带釉陶瓷产品。”这种学术分歧直接影响了《中国陶瓷史》的编写。为此,中国硅酸盐学会于1978年召开了跨学科的“中国古陶瓷学术会议”,专题讨论中国瓷器的起源问题。争论的焦点,集中在对商代青釉器物的认识上,一种看法是瓷器,一种看法是釉陶。激烈争论的过程是两种观点的充分阐释,以及对一些基本概念更加深入、更加细致地探讨,从而使观点的表达和概念的内涵更加清晰。在此基础上,双方最终达成了共识。会议组织者欣慰地说:“经过充分讨论……终于取得了一个比较一致的看法,即:最早的原始瓷器从商代开始,到了东汉才出现了成熟的瓷器,从商、周到东汉是瓷器的过渡阶段,应叫原始瓷器。”由此不难看出,这个共识首先是确认了郑州商城出土的商周时期青釉器物的瓷器属性,从而把中国瓷器起源的年代,从既往认为的东汉甚至魏晋时期提前一千多年上溯到商代前期,其次是对这类器物的瓷器属性有了更加精准的界定,以原始瓷器、过渡阶段等限定词,来表示其在整个陶瓷发展史上所处的历史阶段和地位。即这个共识既承认了商代早期出土施釉器物的瓷器属性,又指出了这一类器物与传统概念中瓷器的差距。所以安金槐先生最终表述为:“从我国各地出土的商、周青瓷器来看,已基本上具备了瓷器形成的条件,应是属于瓷器的范畴。它是由陶器向瓷器过渡阶段的产物,也可以说是原始瓷器还处于瓷器的低级阶段,所以称为原始瓷器。”自此,中国瓷器起源于商代,成熟于东汉的观点,为中外学术界熟知并接受,几十年来几为学术界的不易之论。《中国陶瓷史》和《中国大百科全书·考古卷》对这一观点的载入,表明该讨论结果成为中国学术界的主流认知和基本共识。这场学术讨论及其成果具有深远的意义,除了前述具体课题的研究成果之外,也为古陶瓷研究领域学术问题的解决提供了极好的范例。同样重要的是,讨论结果所达成的共识,对相关课题的探索具有非常现实和重要的指导意义。此后,早于郑州商城、属于通常被认为是夏朝的二里头文化二期出土的原始青瓷及其确认,就是这一指导意义的具体体现和实践。由此,中国乃至世界上最早瓷器的产生,又由商代上溯至二里头文化时期,陶瓷史再一次被改写。这不是对中国瓷器起源于商代这一学术观点的否定,恰恰相反,是经由新的考古发现对这一观点所蕴含的科学精神的再次实证,对其的完善和补充。由此不难看出,商代青瓷器从被称为“釉陶”到被确认为“原始瓷器”,中国陶瓷史上这一次对陶瓷属性的第一次误判及其匡正过程,也是古陶瓷学科建设在现代社会转型的过程。从经验的到实验的,从鉴赏的到研究的,从感觉的到定义的,中国古陶瓷领域经历了从器物之学到学科之学的深刻变革和巨大进步,当然,这也是考古学与科技史跨学科研究并取得实质性进展的成功范例。在这个过程中,考古学自身也取得了对中国夏商时期社会生产状况和科技成就的新认知。误陶为瓷的误读发生了两次。这两次事件的结果,都不同程度地推进了对低温铅釉陶器的认识,同时也匡正了某些高温釉瓷器领域既往的认知误区,反映出中国古代低温釉和高温釉这两个陶瓷系统相互依存、共享技术成果的密切关系,在陶瓷史上具有重要的学术意义。第一次误陶为瓷缘于北方地区一批北朝时期重要墓葬的发掘。早在20世纪50年代末,河南濮阳发掘的北齐李云墓中,就出土了与以往所见两汉低温铅釉陶器不同的器物。在当时的学术环境下,发掘者将其视为瓷器写入简报中。此后,安阳范粹墓、太原娄睿墓等一批北朝墓葬,陆续出土了数量可观的、以高岭土为胎但使用低温铅釉的器物,发掘简报无一例外都视之为瓷器,并以此为论据,来论证中国古代陶瓷史上的一些课题,比如白瓷的起源、绿彩装饰的起源问题等。直至20世纪80年代,宿白先生率先指出,这一大批淡黄釉有光泽的器物是低温铅釉陶器,并进一步推断说,其产地应该在北齐北都附近。与此同时,冯先铭先生也指出,范粹墓、李云墓出土的这批器物,和娄睿墓所出器物一样,都属于低温铅釉陶器。因此,到了正式报告出版时,在器物分类上才对原来的发掘简报进行了匡正,改称“低温釉陶器”。再后来,有关机构对出土较为集中、特征较为典型的安阳北朝低温铅釉陶器的胎、釉的化学组成进行了测试,并进行了分析比对。

通过测试化验,可以明确的是,安阳北朝晚期墓葬出土的低温铅釉陶器,首先具有10﹪左右的吸水率,远高于商周以降的原始瓷器,更高于同时代及其后代的高温钙釉瓷器,不符合瓷器的基本标准;其次,胎骨原料选用高岭土,而且这种原料与同时期的高温钙釉瓷器基本相似,与使用普通黏土作胎的两汉时期低温铅釉陶器的断面相比显得较为细密,反映出此类器物制作的精美度跨上了一个新的台阶。但同时,胎体的疏松度、孔隙率以及杂质铁的含量还远远高于同时期的瓷器,说明胎料的深加工依然不够精细,也可以证明虽然都是用高岭土,但低温铅釉陶器和高温钙釉瓷器的生产是有明确区分的。第三,这批产品的釉料中,铅的含量很高,以铅为助溶剂的釉料属性很明确,故烧成温度在963℃~1048℃。釉料中含有不同含量的铜和铁,以铜离子和铁离子呈色的基本原理与两汉时期相较没有变化。据此,判定这批器物属于低温铅釉陶器已无可置疑。近年来,河北临漳发现了一处名为曹村窑的古代窑址,调查者和试掘者认为该窑址的烧造年代为北朝时期,并进一步断言,安阳北齐范粹墓出土陶瓷器应该是这个窑口的产品。科技界也有人对样本进行了测试,确认了一批低温铅釉器皿。果如是,则自应视为北朝低温铅釉陶器研究的重要资料,自然也是中国陶瓷史上的重要发现。但通过对已刊布的相关资料和论述的梳理分析,我个人认为,在窑址的年代论定、出土文物的层位关系以及相对年代诸方面,曹村窑遗址还有很多基础性工作有待展开,目前尚不具备作为经考古发掘的烧造低温铅釉陶器的北朝窑址来看待的基本要素,以之来论定北朝时期低温铅釉陶器的生产工艺和技术指标,显然是缺乏坚实的田野考古基础的。由此不难看出,这次北朝低温铅釉陶器得以从瓷器系列中辨识出来并且被确认为单独的器类,首先是考古学界和古陶瓷界具有深厚学术素养的大家,分别从各自的专业领域指出其外观特征的特异之处,然后科技界从定量化学的角度对其低温烧造、富含铅分、高吸水率的技术指标予以确认。这个过程,与原始瓷器从“釉陶”系列分离出来的状况几乎如出一辙。

北朝时期低温铅釉陶器的确认,不仅使两汉铅釉和唐三彩的中间环节得以衔接,从而勾勒出中国古代低温铅釉陶器发展的基本轨迹,而且首次确认了低温铅釉陶器可以有与瓷器一样的胎骨,从而丰富了陶瓷史上两种体系的基本内容,具有重要意义。

这次重要的误读事件的发生匡正,气氛非常平和,甚至没有引起争论,因此也没有引起学术界的关注,当然其意义和学术价值至今亦尚未得到学术界应有的重视。

众所周知,中外学术界长期以来对中国低温铅釉陶器起源的看法是发端于西汉中期。虽有其他多种说法,但未获考古发掘资料的支撑,因此难以被公认。但山东淄博一座名不见经传的齐国贵族墓葬的发掘,以及接下来对墓葬随葬品的误读和纠误,使得西汉中期说顷刻间被颠覆了,战国说随之确立。

2006年7月,淄博市临淄区文物局对辖区内辛店街道办安乐店村的1座古墓葬进行了抢救性发掘。墓葬为“甲”字型土坑积石木椁墓,墓葬形制是山东地区战国墓葬的常见形态。结合出土文物综合判断,这是1座规模较大的战国墓。在墓室北壁中部,有2个东西并列的壁龛,龛内各放置1件青釉罍(编号为安乐店M1∶1、M1∶2)。M1出土的这2件青釉罍大小、形制相同,罍身为直口、平沿、鼓腹、圈足。罍通体施酱青釉,釉层清澈、光泽明亮,仅局部釉面零星脱落。

发掘者在简报结束时总结说:“安乐店一号墓的规模较大……这些形制特点与战国晚期齐墓一致,因此,该墓时代为战国晚期, 墓主应是齐国的贵族。墓内出土的2件瓷罍,造型规整,纹饰精美,技艺精湛,在战国时期大型齐墓内是首次发现,对研究战国时期瓷器的制造工艺具有重要参考价值。”

该简报篇幅很短,在该期《考古》杂志上也是以“考古简讯”的形式出现的,而且文物是以黑白照片的形式发表的,对其形态特征可以基本了解,但对其釉色、釉面特征却无法准确把握,更无从了解其成分构成。所以材料发表之后,除了归入墓葬统计和战国原始瓷器统计之外,并没有引起学术界的特别关注。

2016年8月12日的《中国文物报》刊发了一篇短文,披露山东临淄战国墓葬中出土的青瓷罍,实为铅釉陶器。若此资料得以确认,将是目前所见经科学发掘并公开刊布的唯一的战国铅釉陶器案例,对研究中国低温铅釉陶的起源具有重要的学术价值。鉴于既往阅读考古资料时,间或遇到对早期施釉陶器属性描述不确的情况,为慎重起见,我先后与临淄市文物局和北京大学考古文博学院的相关学人进行了深入沟通,确认了这一资料的准确性。通过还原这一具有重要学术意义的考古发现的过程,我惊奇地发现,这是一起与前述误瓷为陶一样性质、一样有趣、一样值得探究的误读事件,不过误读的对象和结果都发生了反转,变成了误陶为瓷。

这篇短文实际上是对前一篇战国墓简报的匡正,即对简报中关于出土的2件青釉罍定性的纠错。俟后,最初发现此物有异的山东大学和最新进行成分测试的北京大学的学者合写了一篇文章,通过考古类型学和科技数据分析,把这2件器物的年代确定为战国晚期,并据此讨论中国古代低温铅釉陶器的起源问题,认为这“是目前已知的世界范围内最早的铅釉陶制品。这两件釉陶的发现为汉代铅釉陶技术找到了源头,同时也说明低温铅釉技术的起源地是我国的北方地区”。

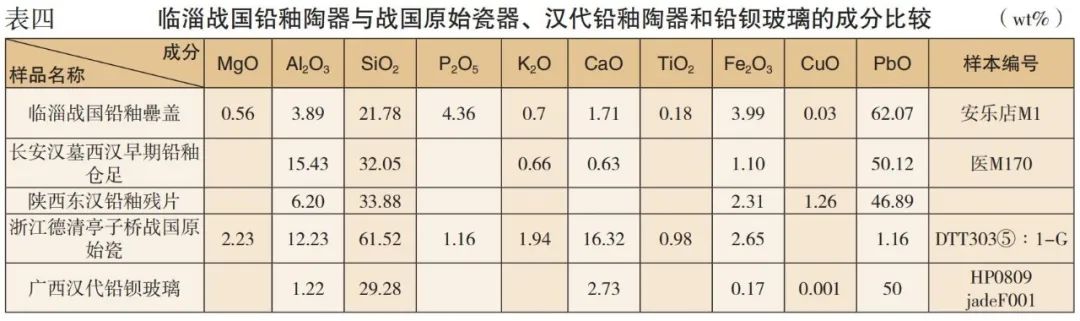

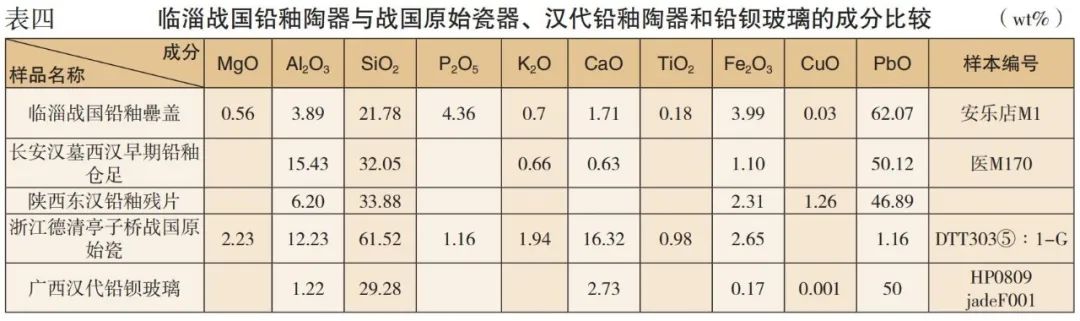

把中国古代低温铅釉陶器出现的时间从西汉中期提前至战国晚期,虽然时间跨度不是特别大,但却具有极为重要的学术意义。为确保对这一误读事件的匡正所具有的有效性,我检索相关测试报告,把临淄战国铅釉陶器与两汉时期的铅釉陶器、战国原始青瓷、汉代铅钡玻璃的化学成分做了一下比对,从而可以更加清晰明了地讨论其釉层的化学属性。具体数据见表四。

通过数据比对,可以得出以下结论:

临淄战国墓出土的陶罍,与关中地区两汉时期的铅釉陶器以及广西汉墓出土的铅钡玻璃在化学构成上具有明显的一致性,即它们的釉基都是氧化铅,其含量达总量的一半左右。其次是氧化硅,约三分之一。而与战国时期的高温钙釉原始青瓷相比,具有非常明显的差异。很显然,这是典型的低温铅釉。

至此,战国时期铅釉陶器的出现成为铁案,而其代表作品就是临淄齐故城战国墓葬出土的这2件青釉罍。低温铅釉陶战国起源说也得到了田野考古成果的支持,从而淡化甚至消弭了西汉早期说的影响。同时,这2件陶罍的出土和确认,也为境外相关收藏品以及鸿山大墓出土战国早期玲珑球的认识,提供了新的视角和佐证。但辨析者和检测者以此为基础,对中国古代低温铅釉陶器的相关论述却出现了几个明显的偏差,反映出学术界对临淄战国陶罍的认识还有待深化。

这一次对古代陶瓷的误读及其匡正过程虽然在争论时间、激烈程度以及社会关注度上不如第一次,但其学术意义同样不能低估。众所周知,在瓷器产生之后的陶瓷史中,高温釉始终占据主流地位,并在社会生活中扮演着不可取代的角色。低温釉作为整个陶瓷体系的有机构成,在产品总量、社会关注度、对社会生活的影响度方面,显然不及高温釉。所以此次匡正过程不如第一次的影响大自是情理之中的事。但是,无论是工艺技术的发明与应用,还是装饰艺术的成就和流传,低温釉不仅自身取得了不俗的成就,而且直接影响到了高温釉,有些方面甚至还是决定性的。基于此,我们对这一次的误读及其匡正过程的认识,实则应从陶瓷史的宏观角度去观察、去诠释,而不应仅仅局限在低温铅釉陶器是小众文物这样的认知范围。

第二次“误陶为瓷”的误读在平静的学术气氛中被顺利匡正,其实还得益于第一次误读及其匡正过程中对于“釉陶”概念的冲击。虽然,原始青瓷从釉陶体系中的分离以及单独器类的确立,并没有使“釉陶”一词的使用得到废止,但已经促使学术界认真思考、重新辨识既往形成的釉陶体系的准确属性,为进一步确立新器类创造了条件。低温铅釉陶器与原始瓷器一样,在经历了笼统归类、被误读、被重新辨识的过程之后,势必要从传统的分类体系中列出,成为单独的器类。

无论是“误瓷为陶”,还是“误陶为瓷”,这两宗学术实践显现出来的是一个非常完美的论辩过程,即学术界通过非常理性的深入讨论,由已知出发,向着未知的领域进行不懈地探索,终于廓清了原始瓷器、高温钙釉瓷器、低温铅釉陶器的基本概念,从而确立了其间的学术分野,拓展了中国古代陶瓷研究的深度和广度。但这两个误读事件及其匡正过程的学术意义,却远远不能局限在陶瓷史领域去认知。除了中国瓷器以及低温铅釉陶器的起始年代、中国古代工艺科技的源流等纯粹的学术成果并涉及到考古学、陶瓷学、科技史、美术史等多种学科这一事实之外,这种学术讨论所探索并树立的路径和学人风范尤其具有示范意义。因此我们有必要特别指出,中国陶瓷史上这两次误读事件,并不是学术研究的失误或者缺陷,而是恰恰相反。这两次误读的产生以及随后的匡正过程,充分反映出学术界尤其是考古学界严谨审慎的学风,以及敢于探索、突破窠臼的勇气。这是中国考古学和作为其分支的陶瓷考古以及作为关联学科的科技史等学科,在营造良好学术气氛、培育纯粹学者的道路上特别值得铭记、特别值得回味的一个篇章。