深度阅读

突厥与火

原作者: 王小甫 |

来自: 北朝考古 |

发布时间:2022-7-18 09:14 |

查看: 614 | 发布者: Ansanjin |

摘要: 汉文史料所记载的突厥习俗几乎涉及了祆教所有的崇拜对象:圣火、太阳、天宇、水、土,甚至涉及该教某些属于深层的伦理道德内容,如“敬日之所出”——忠实。这些记载也涉及了宗教场所:于都斤山及牙帐、高昌西北山之先窟、他人水(?)、于都斤西五百里之勃登凝梨。这些宗教内容大都与对物的祭祀和礼拜有关,因而很容易同萨满教混淆起来。在这种情况下,倘 ...

汉文史料所记载的突厥习俗几乎涉及了祆教所有的崇拜对象:圣火、太阳、天宇、水、土,甚至涉及该教某些属于深层的伦理道德内容,如“敬日之所出”——忠实。这些记载也涉及了宗教场所:于都斤山及牙帐、高昌西北山之先窟、他人水(?)、于都斤西五百里之勃登凝梨。这些宗教内容大都与对物的祭祀和礼拜有关,因而很容易同萨满教混淆起来。在这种情况下,倘若没有专门的教团维持活动,祆教很难作为一个独立的宗教在草原上长期流传下去。祆教的种种礼拜活动均操于祭司之手,他们集一切宗教祭祀事宜于一身。除了祭司之外,任何人不得僭越行祭。而且,实际上至今为止很少发现祆教经典被译成伊朗语以外的其他语言来作为宗教经典使用。也就是说,祆教作为一个独立宗教传播时,其祭祀礼拜活动到处都控制在伊朗语族人手中。在草原上,这些活动就控制在把祆教传入草原的西域商胡和他们的后来者手中。10世纪以后,中亚逐渐突厥化,而且操突厥语族人开始伊斯兰化,祆教失去了专门教团的来源,很难再作为一个独立的宗教在草原上流传下去。但是,有理由相信,祆教的某些信仰和仪礼经过几百年的传播已经深入民间,它们或与萨满教相混,或作为草原民族的生活习俗延续下来。*文章节选自《唐·吐蕃·大食政治关系史》(王小甫 著 三联书店2022-3)

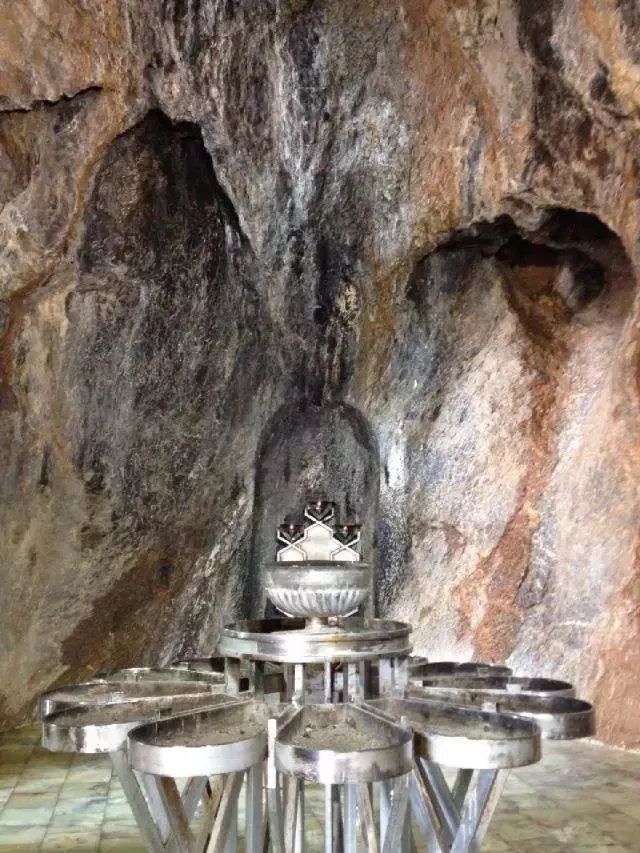

古代突厥人的事火习俗

汉文史料中有关于突厥事火的明确记载。唐慧立、彦悰撰《大慈恩寺三藏法师传》卷二:“突厥事火不施床,以木含火,故敬而不居,但地敷重茵而已。”唐段成式《酉阳杂俎》卷四:“突厥事祆神,无祠庙,刻毡为形,盛于皮袋。行动之处,以脂酥涂之,或系之竿上,四时祀之。”此外,沙畹《西突厥史料》引六、七世纪间东罗马史家Théophylacte的《年代志》也说:“突厥拜火,亦敬空气、水、土,然仅奉天地之唯一造化主为神,以马、牛、羊祀之,并有祭司预言未来之事。”因此,可以肯定地说,突厥事火即他们对于火的崇拜肯定属于祆教即琐罗亚斯德教的内容,而不是原始自然崇拜或萨满教。众所周知,祆教属于波斯宗教,曾经过中亚地区向东传播。陈垣先生曾撰《火祆教入中国考》,裒辑了大量有关祆教东传中原的汉文史料。然而,关于祆教何时怎样传入突厥的问题,国内外学界却很少深究。德裔俄国突厥学家巴托尔德(B. B. Бapтoльд,1869—1930)在其名作《中亚突厥史十二讲》里曾说:“自从突厥人占领这个地区(指里海东南的戈尔甘河流域。——引者)以后,他们深受波斯文化的影响,并接纳了祆教。”从现有研究来看,巴托尔德所说的事件只可能是西突厥统叶护可汗(619—628)时期的事。然而,巴托尔德所依据的是波斯《英雄史诗》,他只能间接利用少量翻译的汉文史料,得出“在中亚祆教胜过佛教这一事实是属于萨珊王朝的末期”的结论,未必正确。陈垣先生曾说:“火祆之名闻中国,自北魏南梁始,其始谓之天神,晋宋以前无闻也。”所谓天神,“在中国人祀之则曰胡天,或曰胡天神,所以别于中国恒言之天,或天神地祇之天神也”。其实,中原有“胡天”比陈垣先生所说的还要早。《晋书·石季龙载记》下记载,后赵“龙骧孙伏都、刘铢等结羯士三千伏于胡天,亦欲诛(冉)闵等”。此事《通鉴》系于晋穆帝永和五年(349)十二月,胡三省注曰:“胡天盖石氏禁中署舍之名。”石氏指后赵石勒、石虎。石羯是中亚石国(Tashkent)胡人,石勒是听从佛图澄的劝说才改宗佛教的。可以相信,石氏禁中的胡天是羯胡信祆的遗迹。南北朝时,中亚滑国“事天神火神”;康国(Samarkand)“有胡律,置于祆祠,将决罚,则取而断之”;西域焉耆国“俗事天神,并崇信佛法”;高昌“俗事天神,兼信佛法”。所以,祆教完全有可能同在中原一样,早就经由中亚胡人传到了草原上,从而为突厥人所接受。

突厥最早见于汉文文献记载是在542年。值得注意的是,《北史》和《隋书》的《突厥传》在记述有关突厥先世的传说时都提到:“突厥本平凉杂胡,姓阿史那氏。”杂胡是魏晋时期对与匈奴有关各部的惯称,其中包括的族属很复杂,也有很大一部分是西域胡人。如《魏书·羯胡石勒传》说:“其先匈奴别部。”《周书·突厥传》也说:“突厥者,盖匈奴之别种,姓阿史那氏。”当然,这并不是说突厥本身就是西域胡人,只是表明从他们的先世起就可能与西域胡人发生了联系。突厥的崛起确实与西域商胡有关系。《北史·突厥传》:“其后曰土门,部落稍盛,始至塞上市缯絮,愿通中国。西魏大统十一年(545),周文帝(宇文泰)遣酒泉胡安诺槃陀使焉。其国皆相庆曰:‘今大国使至,我国将兴也。’”安诺槃陀虽是作为西魏使者出使突厥,他本身却是徙居酒泉的西域安国商胡。当时西域胡人信仰以祆教为主,所以“后周欲招来西域,又有拜胡天制,皇帝亲焉,其仪并从夷俗”。因此,说突厥的兴起与贸易的开展以及祆教的传入有关也是可能的。从其他有关突厥先世的传说及对突厥习俗的记载中,我们也可以发现祆教的影响。

据《北史·突厥传》(《周书·突厥传》同)记载的另一说法,突厥先世有部落大人叫阿谤步,其兄弟之一为泥师都,泥师都娶二妻为夏神、冬神之女,共生四子,“其一居跋斯处折施山,即其大儿也。山上仍有阿谤步种类,并多寒露,大儿为出火温养之,咸得全济。遂共奉大儿为主,号为突厥,即纳都六设也”。都六为阿史那之父。所谓夏神、冬神是否指光明与黑暗二神,无从得知。但是种类因火而得以存活,大儿因燃火而得奉为首领,突厥遂兴,这些情况不容忽视。如前所述,我们很难把这里所讲的火的重要作用完全归结为自然崇拜。如果我们把这条传说里的都六之子与前述平凉杂胡阿史那联系起来认识,那么可以说,即使突厥先世有过对火的自然崇拜,那也早就同他们所接受的祆教信仰统一起来了。流传下来的并不是关于自然崇拜的内容,所以才特别强调火对于部落崛兴的作用。

《北史·突厥传》(《周书·突厥传》同)记载突厥的习俗有如下一段:“可汗恒处于都斤山,牙帐东开,盖敬日之所出也。每岁率诸贵人,祭其先窟。又以五月中旬,集他人水拜祭天神。于都斤西五百里有高山迥出,上无草树,谓为勃登凝梨,夏言地神也。”伯希和在其《中亚史地丛考》之三《古突厥之“于都斤”山》里曾全文引述《周书·突厥传》中的这段史料,但他主要讨论的是其中专名的音义,未能深究全文反映的宗教背景。我认为,这段记载的内容都与突厥人的祆教信仰有关:1.于都斤山,汉文文献亦作郁督军山、乌德鞬山,古突厥文碑铭作Otükän/ütükän。其地即今蒙古国之杭爱山,突厥人将之目为圣山。关于该山命名之意,前人有种种说法,见前述伯希和论文。伯希和本人比较了吐鲁番所出摩尼回鹘文中的el ötükän qutï、蒙古语土地女神名Atügän Itügän(《柏朗嘉宾蒙古行纪》中之Ytoga,《马可波罗游记》中之Natigay)、《蒙古秘史》第113节中之Atügän(汉译作“地”)以及他本人从敦煌所获14世纪蒙古诗句ütüginäkä–yin däyär-ä “在吾母大地之上”等资料,推测古突厥语之Ötükän/ütükän可能是土地女神。伯希和以蒙古语来推测古突厥语自属其高明之处,可是他说《秘史》中的Atügän“或者即是1362年未刊本汉、蒙古碑文中之ütügän”,表明他仍未能“解说”(用他自己的话)Ötükän/ütükän的本义。我认为,古突厥语Ötükän/ütükän不是指土地神,而是表示火神,理由如次:第一,汉文史料明确说,于都斤西五百里之山名勃登凝梨,“夏言地神”。伯希和以“此于都斤山疑为一山系之总称”为由,强解两山为一神二相(一男一女),甚无谓也。第二,据俄国学者Г. P.加勒达诺娃研究:“在蒙古语族中仍保留着突厥语词ot(火),以及固定在祀火经文中的用语othan galahan(这里用两个词表示一个概念。这种现象并不少见,例如borte chono——狼),这些都表明,蒙古语诸部是在与突厥人为邻时知道祀火的,他们在生活习俗方面有许多共同之处。在经文里经常见到对火的呼语othan galahan äkä(字面意为火王老母),也肯定了这种祭祀起源的久远。在这里,äkä即‘母亲’这个词用来表示拟人化为妇女形象的火,至于其他两个词,otgan(即othan)来自突厥语ot-‘火’,galahan来自蒙古语gal-‘火’,它们在一起意味着‘主人—火’或‘火之主’。而且,udagan(utgan、udgan、odgan、odigon)意味着‘女巫’,这是突厥语及蒙古语诸部尽人皆知的,它源于ut(ot)‘火’这个词,只是按照普通蒙古语的规律给它附加了-gan以表示阴性名词。含义为‘火’的ut这个词在蒙古语里已经消失了,不过它却产生了一些派生词,包括utaan(烟)和utha(一灶所出)。在萨满教徒那里,utha这个词还有‘世系’‘血统’的意思。”第三,我认为蒙古语中的otgan/othan这个词的构成并不完全像加勒达诺娃分析的那样是突厥语词根加蒙古语后缀,而是全部来源于古突厥语词Ötükän,是阿尔泰语系语言历史发展过程中呈后元音优势的变化结果。首先,如前所述,在古突厥碑铭上同时出现ört(火)及其变体öt(构成派生词),主要是古突厥语复辅音rt中的r音容易脱落的缘故,加之鄂尔浑碑铭时期的古突厥文正字法本来就不太严格。第四,ötükän词中的ü属于阿尔泰语系语言中常见的联结元音,当以辅音开头的词缀附加于以辅音收尾的词干时,置于这两个辅音之间。同复辅音一样,联结元音也不稳定。汉文文献中对译ötükän的名称有一个“乌德鞬”,德音*tək,端母德韵开口一等入声,显然不是对译含圆唇前元音ü的音节,而是对译复辅音tk的。第五,阿尔泰语系并没有严格语法意义上的性范畴。加勒达诺娃所提到的后缀-gan实际上是阿尔泰语系共有的一种表爱、指小形式。按照阿尔泰语系的语音和谐规律,该后缀至少应有-kän、-gan两种形式。兰司铁就曾提到“突厥语中也有tängrikän(回鹘语)‘皇后’及其他词”,只是“后缀-qan(即-gan。——引者)现在已经不再属于突厥语中能产生的语言财富”。我推测古突厥语词缀-kän、-qan很可能就来源于根词qan,该词在突厥文碑铭中有两个含义:一是“血、血统”,一是“汗王、统治者”。正因为该词有“血、血统”的含义,所以作为词缀能表达表爱、指小、阴性等意义;正因为该词有“汗王、统治者”的含义,所以作为词缀能表达主人、主宰等意义。因此,加勒达诺娃所引蒙古祀火经文中之呼语othan galahan并非因为两词在一起才表达“火之主”这个概念,而是用不同的形式重复呼唤“火之主”,前一句是宗教传统中的突厥语形式,后一句是世俗通用的蒙古语形式。由此可见,古突厥语ötükän/ütükän本意为“火之主”,突厥人以此来称呼他们所崇拜的圣火(汉文史料称之为火神)。以ötükän名山当然也应与突厥人的祆教信仰有关。据说蒙古传统认为,国家首领的火魂就是全蒙古灶火的火魂,察合台与其妻子珊合阑因为主持成吉思汗灶火的祭祀,他们死后就成了全蒙古的火主。由此可以推测,突厥可汗恒处于都斤山,就是因为那里被公认为突厥诸部的火神所在。那么,摩尼回鹘文中的el ötükän qutī也非如伯希和所释为“国土之女神”,而应释为“国之圣火”。

2.“牙帐东开,盖敬日之所出也。”祆教最重拜火,其次便是对太阳的崇拜,前者为地上之火,后者为天上之火。祆教的这些祭祀内容产生于古伊朗人的信仰,古伊朗人极重拜火,同时崇奉太阳神密特拉(Mitra)。古代波斯大流士一世(前522—前486)所建贝希斯敦纪功摩崖上,即以与太阳象征相联属的阿胡拉·玛兹达(祆教最高神)拟人像为饰。《酉阳杂俎》卷十记载中亚俱德建(其他汉籍亦作久越得健、鞠和衍那)国礼拜波斯祆神,便提到“人向东礼”。陈垣先生认为此即拜日。伊朗早期的密特拉崇拜还与道德观念相联系,“密特拉”一词有“忠实”之意。所谓忠实,不外是指太阳每天东升西落,从不失信。突厥人“敬日之所出”显然也有这种意义。因此,突厥人的这些习俗应该同他们所接受的祆教信仰联系起来认识。研究者认为,突厥以东方为上,所以《阙特勤碑》突厥文主文刻于东面,汉文刻于西面;突厥碑文中每言及方向,必定先说东方。这些习俗可能都源于宗教生活。3.“每岁率诸贵人,祭其先窟。”伯希和认为,此窟指有关突厥先世另一传说中的“狼种”所居之窟,窟在高昌西北山。人们注意到,有关突厥先世的三种传说中均有故国曾遭破灭的相同情节。而且,一说狼生十男,其一为阿史那;一说大儿(都六)有十妻皆生子,小妻之子为阿史那,何其相似乃尔。众所周知,狼种之说不过是突厥曾以狼为图腾的反映。因此,有理由把“狼种”和“大儿”两种传说也联系起来,大儿所居即所谓“先窟”,跋斯处折施山即高昌西北山。那么,“祭其先窟”实际是祭最初奉火之处,显然属于突厥贵族礼拜圣火的活动之一。汉文史料有关高昌“俗事天神”等记载也有利于我们作上述推测。4.“又以五月中旬集他人水拜祭天神。”他人水,伯希和解为河流专名,但亦说:“人字在译名中尚未见其例。”《隋书·突厥传》仅说:“五月中,多杀羊马以祭天”;同书《西突厥传》则说:“每五月八日,相聚祭神”,故“他人”二字或有错讹。然而,此种祭祀与水有关却是可以肯定的。土、水、火都是祆教奉为圣洁的自然元素。关于拜祭天神,陈垣先生曾说:“天神云者,以其拜天也,其实非拜天,不过拜日月星耳,日月星三光皆丽天,拜日月星无异拜天,故从中国名谓之天神,继以其兼拜火也,故又谓之火神天神。”可是,研究者认为祆教亦崇奉天宇。况且,在我们分析的这段有关突厥习俗的记载中,对太阳的崇拜是单作一项来讲的。所以这一句实际上讲的是祆教中对其他纯自然现象和洁净元素的崇拜。5.勃登凝梨,伯希和解后三字为tängri,此言为“天”,亦可训为“神”。tängri的本意可能还是神,只因天宇被视为神的化身或居所,其意遂与天混同。至今在蒙古语诸族尤其是布里亚特的神话中,仍有许多tängri。“勃”字无相当音义的古突厥语原字,疑讹。好在汉文史料已明说此四字“夏言地神”。此处神化看来与对土的崇拜有关,如前所述,土也是祆教奉为圣洁的自然元素。由以上分析可以看出,汉文史料所记载的突厥习俗几乎涉及了祆教所有的崇拜对象:圣火、太阳、天宇、水、土,甚至涉及该教某些属于深层的伦理道德内容,如“敬日之所出”——忠实。这些记载也涉及了宗教场所:于都斤山及牙帐、高昌西北山之先窟、他人水(?)、于都斤西五百里之勃登凝梨。可是我们也看到,这些宗教内容大都与对物的祭祀和礼拜有关,因而很容易同萨满教混淆起来。在这种情况下,倘若没有专门的教团维持活动,祆教很难作为一个独立的宗教在草原上长期流传下去。据研究,祆教的种种礼拜活动均操于祭司之手,他们集一切宗教祭祀事宜于一身。除了祭司之外,任何人不得僭越行祭。而且,实际上至今为止很少发现祆教经典被译成伊朗语以外的其他语言来作为宗教经典使用。也就是说,祆教作为一个独立宗教传播时,其祭祀礼拜活动到处都控制在伊朗语族人手中。在草原上,这些活动就控制在把祆教传入草原的西域商胡和他们的后来者手中。无怪乎我们在上述有关突厥习俗的记载中看不到主持这些活动的宗教人士。隋唐时代,诸突厥汗国一直保持着其先世所崇奉的宗教信仰。 西突厥除前述“每五月八日,相聚祭神”外,据《隋书》记载,亦“岁遣重臣向其先世所居之窟致祭”。唐玄奘西行过西突厥牙帐,还见到“突厥事火不施床”。《元和郡县图志》卷四〇庭州条:所管诸蕃,“其俗帐居,随逐水草,帐门皆向东开门,向慕皇风也”。这最后一语显然是中原人士的主观臆测。 东突厥汗国复兴以后,仍以于都斤山建牙。日本大谷光瑞所获吐鲁番出土唐代文书中,有一份《李慈艺授勋告身》,其中提到瀚海军破东胡祆阵等。王国维先生考证此即开元二年(714)突厥默啜遣子同俄特勒等围北庭时的战事。日本石田干之助认为“东胡祆阵”或许就是西域常见的粟特人的聚居地之类,未必是指奉行祆教的什么事物。当然,单凭这条材料要推测“东胡祆阵”的具体情况确实很困难,但它至少表明,东突厥当时仍与祆教有关系。 840年,回鹘汗国溃亡,有王子(特勤)嗢没斯率众南下诣振武军(今内蒙古呼和浩特西南)降唐,唐赐其姓名为李思忠。据研究,“嗢没斯”一名即“起源于伊朗的Ormuzd或波斯古经中的Ahura-Mazdāh”。阿胡拉-玛兹达(Ahura-Mazdāh)即祆教最高神。

宋初《王延德行纪》说高昌回鹘“有摩尼寺、波斯僧各持其法,佛经所谓外道者也”。伯希和以为此波斯僧尚有景教徒之嫌,因为景教初入华,其寺曾名波斯寺,而且中国不名祆教为波斯教,况在吐鲁番发现景教经文甚多而无一祆经。然而,敦煌所出S.6551号文书背面有一件在西州(高昌,今新疆吐鲁番)写成的《讲经文》,其中明确说:“且如西天有九十六种外道,此间则有波斯、摩尼、火祆、哭神之辈”。所以,高昌回鹘除摩尼、波斯(景教)外尚有火祆教徒也是无可怀疑的。而且从伯希和本人转述大食诸史家的说法来看,九姓回鹘中仍以祆教徒居多,摩尼教徒仅在可汗所居之都城(高昌)占优势。至于祆教经典写译甚少,不独吐鲁番一地如此,当时尚有专门教团维持,未必影响到该教的传播。10世纪以后,中亚逐渐突厥化,而且操突厥语族人开始伊斯兰化,祆教失去了专门教团的来源,很难再作为一个独立的宗教在草原上流传下去。但是,有理由相信,祆教的某些信仰和仪礼经过几百年的传播已经深入民间,它们或与萨满教相混,或作为草原民族的生活习俗延续下来。据研究,古代蒙古族相信居于众神灵之首的是天神(即蒙元时代史料中常见的“长生天”),而且,在他们所尊奉的仪礼中,“火”居于至关重要的地位,人们相信“火”具有祛厄辟邪之力。众所周知,为了免遭他人的法术暗算,蒙古人与来自异部落者会晤前,要让其从火堆间通过,金帐汗国的蒙古汗就是这样对待前来陛见的俄罗斯王公的。加勒达诺娃研究过许多蒙古祀火经文,她在其论文《蒙古语诸族之拜火及其在喇嘛教中的反映》里分析了这些经文及她本人考察所得民俗学材料和比较民族学资料,认为:“凡是宗奉喇嘛教的地方,火祀都进入了它的仪式体系并成为喇嘛教徒家庭生活仪轨范围内流行的祭祀活动之一。”此外,在雅库特人、阿尔泰人和西部布里亚特人的传统信仰中,都有善的光明之神与恶的黑暗之神两大神统,双方势不两立,展开争斗。研究者认为:“力主光明与黑暗两种本原如此针锋相对的二元论,是为《阿维斯塔》以及整个玛兹达教(即祆教。——引者)的主旨,它是种种古代宗教中极为罕见的现象。综观中国、日本、印度三国的宗教,这种二元论无迹可寻;而埃及和两河流域的宗教中,也无非是微露端倪。二元论如此引人注目,堪称伊朗宗教几乎有异于世界一切宗教的特征。”考虑到草原历史上的祆教传统,我们可以用后面这句话来判断雅库特人、阿尔泰人和西部布里亚特人传统信仰的宗教属性。最后还可以提到现代哈萨克族的一些习俗。我国新疆哈萨克族学者倪华德(尼合迈德·蒙加尼)对此有专门的研究。在倪华德先生提到的哈萨克生活习俗中,我注意到有这些内容:1.在哈萨克娶亲仪式上,“新娘向公婆等行礼,给炉火内倒油。油燃起时在座的人都口念:‘火娘娘、油娘娘,给我们把福降。’这是哈萨克族在信仰伊斯兰教之前拜火风俗的遗传”。2.哈萨克族依旧保留着古代的许多观念。他们认为自然界里万物皆有生命,均受着万能的神的支配。他们将神分为两大类——能给人间赐予好处的称作慈善之神,使人们身怀疾患、遭受磨难的是煞神、恶魔。这两类神在不停地争斗。哈萨克旧时的观念认为,凡是家养四畜都有其主宰的天神。这些主宰的天神在保护着牲畜,而恶魔却给牲畜降临疾病和灾害,造成牲畜的死亡。 3.哈萨克族曾经信奉天、地(地娘娘)、水(水娘娘)、火(火娘娘)以及太阳、月亮等。每逢发生瘟疫和旱灾时,人们都聚集在河边或山包上,宰羊(黑色的山羊羔)祭献神灵。然后就在野外煮食这些祭牲的肉,并且对天祈求“愿自天而降,愿从地而生”。看到新月初升时这样祈祷:“愿旧月怜悯,求新月恩赐。”4.哈萨克族认为火是光明、阳光的象征,是驱除一切恶魔的神,是屋内锅灶的保护神。所以,牲畜发病时用火熏,新娘进门先拜火。很早以前,在哈萨克族中就流传着用火熏的习俗。在迁往夏牧场的途中,要在两处点上火,然后将驮载东西的驮畜和牛羊等畜群从两堆火之间吆赶过去,通常还有两位老婆婆站在火堆旁口念:“驱邪、驱邪,驱除一切恶邪!”5.根据宇宙四方之说和太阳运行方向,把东方称为“日出方向”,西方是“日落方向”,南方是“右方”,北方为“左方”。比较祆教的宗教观念和仪礼,参考前述古代突厥人及蒙古人的事火习俗,我认为,哈萨克族的这些传统习俗很可能都是他们信仰伊斯兰教以前拜火风俗的遗留本文用了较长的篇幅来讨论古代突厥人的事火习俗及其流播,无非是想说明,古代突厥人从他们的先世起,就通过同西域商胡的接触、交往接受了祆教。在古代突厥人那里,以其宗教崇拜对象作为山岭、地区乃至部落、城镇的名称是完全可能的。这种习惯如同在上古时代人们用其部落的图腾为部落命名一样。弓月一类名称的分布从一个侧面反映了祆教在草原上的传播情况。此外,从某些属于所谓萨满教的草原民族习俗中,也可以看出较早传入草原的发达宗教——祆教的痕迹。(本文曾刊于《季羡林教授八十华诞纪念论文集》,江西人民出版社,1991年,351—363页。收入本书时做了部分修改。)唐·吐蕃·大食政治关系史

王小甫 著

生活·读书·新知三联书店 2022-3

ISBN:9787108070890 定价:78.00元