汉代画像一直是汉代考古学研究中的重要对象。从考古发现来看,我国的汉代画像资料有四个集中分布的区域[1],一是以鲁南济宁、枣庄、临沂和徐州为中心的山东、苏北、皖北、豫东区,二是以南阳为中心的豫南、鄂北区,三是黄河沿岸的陕北、晋西北地区,四是岷江、嘉陵江、长江沿岸的川渝地区。与前三个区域相比,川渝地区的汉代画像资料在分布上的地理范围相对更广,基本可以与四川盆地汉代墓葬的分布区域相重叠,足见画像在这一时期丧葬领域的普遍性与重要性(图一)。就重庆地区的相关发现来看,汉代画像主要见于三类载体:一是画像石棺(含崖棺)、鎏金铜棺饰等葬具,二是画像石、画像砖、崖墓墓壁等墓葬本体,三是石阙、碑刻等(附表)。此外,在钱树座、灯、器座、器盖等随葬品上也有一定程度的反映,但材料十分零星且不成体系,偶然性较强。

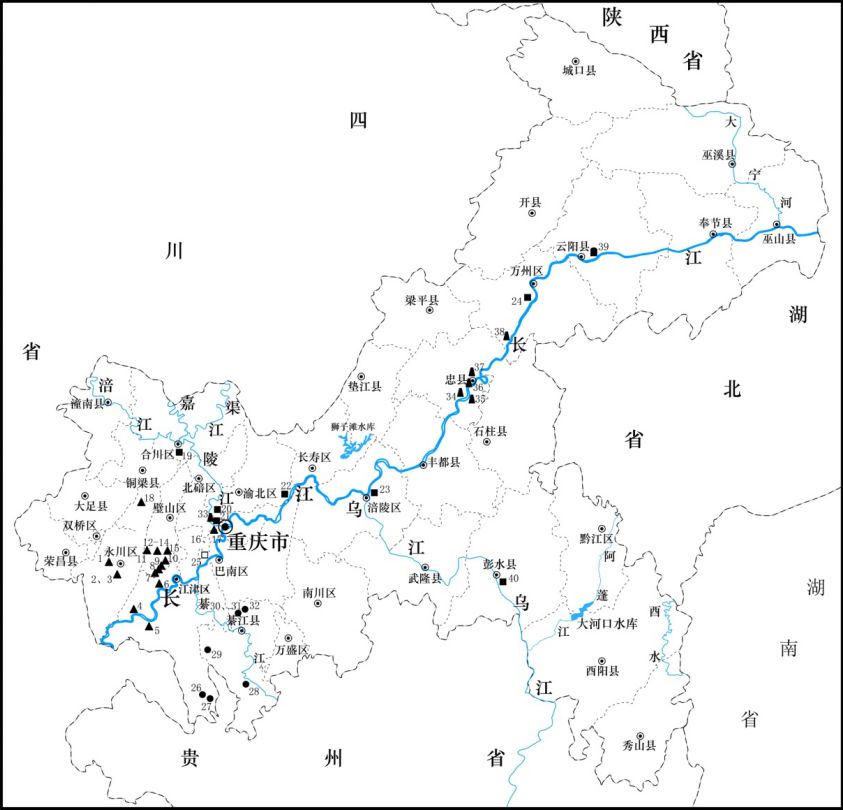

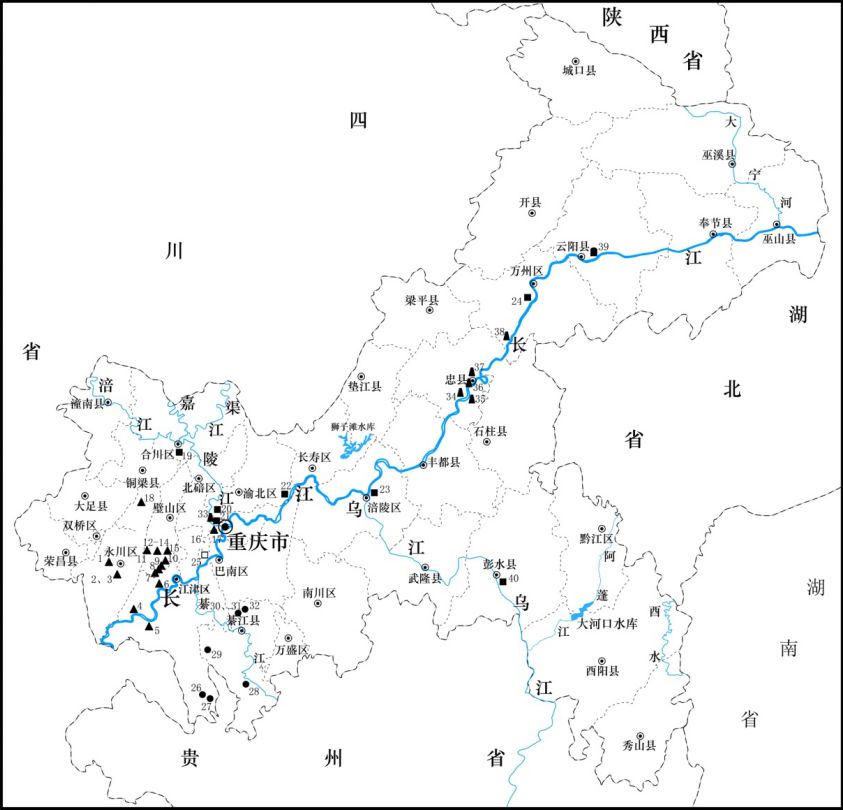

图一 重庆地区汉代画像发现分布示意图

(来源:作者自制)

1.冰槽村崖墓群M1(画像石棺1)2.石坝屋基墓群M4(画像石棺1)

3.伏岩寺墓群M6(画像崖棺1)4.白坪村墓群M1(画像石棺1)

5.烟墩岗砖室墓(画像石棺1)6.大路山墓地M1(画像石棺2)

7.斗箕坡崖墓群M1(画像石棺1)8.水井湾崖墓群M1(画像石棺3)

9.蛮洞坡崖墓群M1(画像石棺1)10.黄殿桥墓群M1、M2(画像石棺3)

11.小河坝墓群M1-M3(画像石棺4、画像石)

12.插旗山崖墓群M1(画像崖棺2)13.棺山坡崖墓群M1、M3(画像石棺2)

14.罗家坡墓群M1(画像石棺1)15.凤凰湾崖墓群M11(画像石棺1)

16.中央大学坟丘墓(画像石棺2)17.市一中石室墓(画像石棺1)

18.马鞍山崖墓群M8(画像崖棺1)19.皇坟堡石室墓(画像石)

20.寨子总社石室墓(画像石)21.苏家院子砖室墓(画像石)

22.窑子坪墓地M1(画像石)23.三堆子墓地M2、M3(画像石)

24.万州熊绍福墓群M2(画像石)25.大竹林墓地M2(画像砖)26.石坎崖墓群

27.长沟崖墓群28.七孔子崖墓群29.柏树林崖墓群30.七拱嘴崖墓群

31.鸡公石崖墓群32.二礅岩崖墓群33.盘溪无铭阙34.邓家沱阙

35.乌杨阙36.丁房阙37.忠县无铭阙38.武陵阙39.景云碑40.山谷公园M1、M3重庆地区最丰富的汉代画像资料来自于画像石棺,目前出土的数量已达24具,分布在渝西地区的沙坪坝、璧山、永川、江津等区县。其中最早的发现为1937年金毓黻、常任侠在重庆市沙坪坝前中央大学坟丘墓发掘的2具画像石棺,同时出土有东汉元兴元年(105年)的纪年材料[2];20世纪50年代初,重庆市第一中学(在今重庆市沙坪坝)在修建操场时发现石室墓1座,出土画像石棺1具[3];70年代,当地的文物部门在永川区冰槽村崖墓群清理了2座崖墓,其中一座出土了1具画像石棺[4]。上世纪80年代末,以第二次全国文物普查为契机,璧山境内的画像石棺得以大量发现,1987年,重庆市博物馆(现为重庆中国三峡博物馆,下同)对璧山县广普乡的蛮洞坡崖墓群进行清理,出土画像石棺1具[5];同年,璧山县文化局从广普镇境内的斗箕坡崖墓群内清理出石棺1具[6];1988~1989年,重庆市博物馆在广普镇发掘黄殿桥墓群,共清理石室墓2座,出土画像石棺3具[7];1989年,璧山县文物管理所对广普镇的水井湾崖墓群进行了清理,在其中的一座崖墓内发现3具画像石棺[8],同年金宝乡凤凰村调查发现画像石棺1具,经确认出土于凤凰湾崖墓群11号墓[9]。随后的相关工作基本陷于停滞,直到2007年璧山县文物管理所从丁家镇棺山坡3号墓内发现1具石棺。2009~2010年,重庆市文物考古所(现为重庆市文化遗产研究院,下同)对县境内的棺山坡(图二)[10]、罗家坡[11]、小河坝[12]等3处墓群进行了抢救性的考古发掘,相继出土画像石棺6具。随着画像石棺出土数量的增多,文物部门对该类遗存愈加重视,2012年在永川区石坝屋基M4出土画像石棺(残)1具[13]。在江津区境内,重庆市文化遗产研究院于2013年在白沙镇清理了1座大型砖室墓,出土画像石棺1具[14];2015年清理石门镇白坪村墓群,清理崖墓3座,出土画像石棺1具[15];2018年,发掘油溪镇大路山墓地,清理砖室墓2座,出土画像石棺2具[16]。

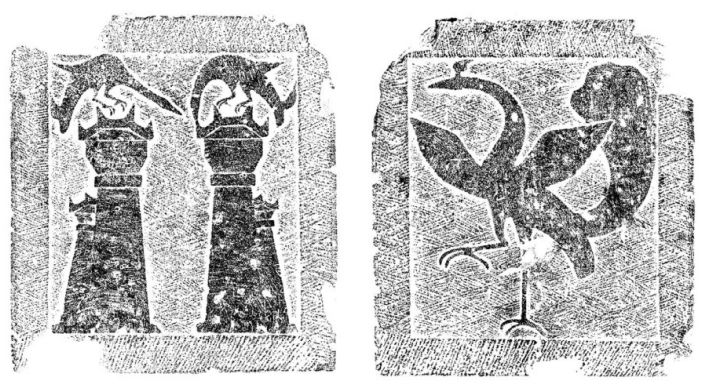

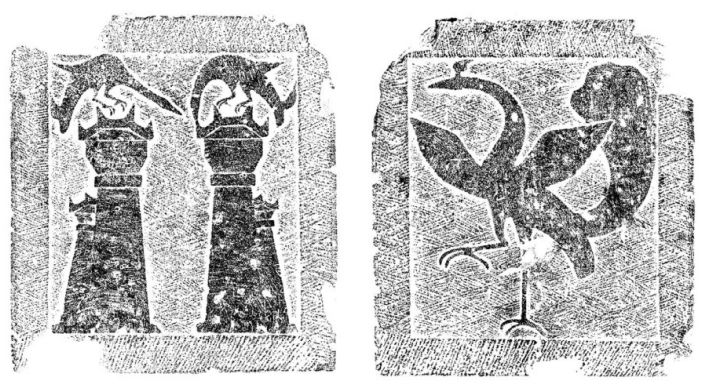

图二 璧山棺山坡M1出土石棺两端画像

(来源:重庆市文化遗产研究院,璧山区文物管理所.重庆市棺山坡东汉崖墓群[J].考古,2014.(9).)需要补充的是,作为汉代石棺的另一种形式,与崖墓山体连接为一体的崖棺也有大量的发现,其中不乏有画像者。如永川区伏岩寺崖墓群M6崖棺,可见有串钱纹和人物画像;铜梁区马鞍山墓群M10可见有伏羲、女娲画像等。崖棺的相关发现绝不止于此,在既往工作中对崖棺的重视程度严重不足,相关工作有待进一步加强。

基于现有的考古发现,画像石棺这种葬具分布在渝西地区的嘉陵江、长江及其支流的沿岸,有学者认为这种以石为棺的丧葬习俗似乎并未进入到渝东地区[17]。据我们掌握的情况,渝东长江沿岸经考古清理的汉至六朝墓葬在2000座以上,目前仅见有丰都二仙堡03AM6砖室墓出土石棺一例[18],而且是素面。因此,渝东地区这一时期墓葬中的绝对多数均应使用木棺(椁)。作为木质葬具的装饰构件,鎏金铜棺饰随着考古工作大量出土,在从巫山到丰都的长江沿岸有着广泛的分布,尤其以巫山境内最为集中[19]。其中以一种圆形的棺饰最具代表性,表面多有线刻的双阙、西王母,以及“天门”题记(图三),是峡江地区汉代画像的独特载体,具有十分重要的研究价值。

图三 巫山出土鎏金铜棺饰

(来源:重庆市文物局,重庆市移民局.巫山博物馆巫山出土文物[M].西南交通大学出版社,2012,156页)画像石、画像砖的发现相对较少。1957年重庆市文物调查小组在江北区龙溪寨子总社调查发现了一座石室墓,墓室内可见有青龙、白虎、朱雀等画像[20];1975年清理的合川区皇坟堡石室墓出土画像石13方,主要有卧羊、仙人、龙虎衔璧、力士、青龙、白虎、伏羲、荆轲刺秦王、完璧归赵、季札赠剑等,是重庆境内目前出土题材最为多样的画像石墓[21];1980年发掘的涪陵区三堆子M2和M3墓门发现了阴线刻的单阙画像[22],与之相类似,在2015年发掘的涪陵区古坟堡M2右侧门枋也发现一单出阙[23]。此外,在江北区盘溪苏家院子砖室墓墓室内出土了画像石1方,内容为伏羲女娲、双楼以及人物等(图四)[24]。渝北窑子坪M1[25]、万州熊绍福墓群的3座墓葬中发现了少量画像石,题材十分简单,可见有线刻的鱼、蟾蜍、阙等,显得十分随意;在彭水山谷公园M1与M3墓壁上均见有北斗、三台等星象[26],是星象类画像在重庆地区的唯一发现,应与这一时期的道教信仰有密切关系;璧山小河坝M2的画像石集中分布在后壁,内容主要有四神、羊、牛、胜以及各类人物等。

图四 江北苏家院子砖室墓墓室画像石

(来源:龚廷万,龚玉,戴嘉陵.巴蜀汉代画像集[M].文物出版社,1998.图356)汉代墓砖多有模印的车轮、菱形、乳钉纹甚至凤鸟、人物等,对这种规模化生产的作品上形象应称为图案,主要起装饰的作用,一般不列入汉代画像研究的范畴。在此前提下,重庆境内发现的画像砖材料更是零星,特别是经考古出土的仅2004年发掘的九龙坡区大竹林M2一例[27],该墓共出土画像砖30方,集中分布在墓壁的最下层,题材有车马出行、双阙、西王母、日神“羲和”(图五)、百戏等。

图五 九龙坡大竹林M2出土日神“羲和”画像砖

(来源:重庆市文物考古所.重庆九龙坡陶家大竹林画像砖墓发掘简报[J].四川文物,2007,(2).)崖墓是川渝地区汉至六朝时期极具区域特色的墓葬形制,在墓壁上雕刻画像亦十分常见,其核心区应在四川省的彭山、乐山、绵阳一带,重庆境内所见者多为小型的单室崖墓,雕刻也相对简单甚至凌乱,在江津、綦江境内有较为集中的发现。其中最具代表性的为江津区长沟崖墓群M3,在墓门外及墓室内线刻有双阙、羊头、鱼、马等,且有延熹二年(159年)的纪年题记[28]。此外,在江津区石坎崖墓群[29],綦江区七孔子、柏树林、七拱嘴、鸡公石、二礅岩等崖墓群中亦可见有相近的线刻画像[30]。

我国目前发现的汉阙共37处[31],主要分布在川渝地区。其中,重庆境内6处,分别为江北区盘溪无铭阙、忠县丁房阙、忠县㽏井无铭阙,以及经考古发掘出土的忠县邓家沱阙、忠县乌杨阙、万州区武陵阙。受载体巨大这一优势的影响,汉阙上的画像类型多、篇幅大、题材多样,在布局上对称性很强。江北区盘溪无铭阙右阙内侧白虎衔璧、外侧女娲,左阙同位置内侧为青龙衔璧、外侧伏羲。丁房阙上的画像保存较差,特别是经明代重修,已多不是汉代雕刻作品,可以确认为汉代画像的主要有左、右阙上的“半开门”各一。忠县㽏井无铭阙上的画像亦不是很多,主要为白虎、铺首等。

万州武陵阙于2002年在武陵墓群出土,仅有石阙残件2件,分别为阙身和阙顶[32]。其中,阙身的一侧可见有青龙衔璧的画像。邓家沱阙出土于忠县邓家沱遗址[33],在2001年和2003年共计发现构件9件,画像主要有青龙(右阙阙身外侧),神人托月(左阙阙身外侧),神人戏龙(左阙阙身右侧),“凤皇”、三足乌(右阙楼部),王(天)马、天禄(左阙楼部)等(图六)。最难能可贵的是,邓家沱阙上的部分画像旁仍可见有题记,对汉代画像研究具有非常重要的参考价值。忠县乌杨阙是经考古出土的三座石阙中结构最完整者,共出土与之相关的石质构件18件。雕刻内容分仿木构建筑雕刻、生活画面、神灵异兽图案三类:仿木构建筑雕刻集中于楼部、顶盖,如“连檐瓦当”、“椽子、“金瓜”、“枋头”、“枋柱”等构件,这类雕刻对无一幸存的汉代木构建筑的研究具有重要价值;生活画面有“习武图”、“送行图”、“狩猎图”等,生动地再现了当时的生活场景;长达两米多的青龙、白虎雕刻,造型生动,展现了汉代雕刻艺术神韵。

图六 忠县邓家沱阙王(天)马画像

(来源:重庆市文物局,重庆市移民局.忠县邓家沱遗址与渔洞墓群[M].科学出版社,2017,140页.)

重庆境内的汉代碑刻出土数量极少,其中最具代表性的当属2004年出土于云阳县旧县坪遗址“汉巴郡朐忍令广汉景云”碑[34]。其上可见有5幅画像(图七),碑额为“玉兔”、“妇人启门”、“金乌”,两侧分别为青龙、白虎。

图七 云阳旧县坪遗址出土景云碑

(来源:吉林省文物考古研究所,云阳县文物管理所.重庆云阳旧县坪台基建筑发掘简报[J].文物2008,(1).)

尽管存在于不同的载体之上,但如果把以画像装饰作为一种共同的、普遍的文化特性来观察,可从以下几个方面对重庆地区的汉代画像来进行归纳。

在地域分布上,目前所发现的汉代画像材料基本分布在长江、嘉陵江干流及其支流沿岸,体现出十分明显的“濒水”特性。其原因我们认为有两个方面:在客观上,无论是在渝西的丘陵地区还是峡江的山地地区,水路交通相较于陆上交通更为便利,河流在更大程度上发挥了文化交流与传播的“廊道”作用,汉代画像更易于在河流沿岸传播和使用;在主观上这一时期的人类普遍选择在濒临河流处营建墓地,更常见的是在河流转弯处或交汇处的小型山包,一般形成两面或三面环水的景观,汉代画像往往伴随着这一时期的墓葬而出现。重庆地区汉代画像材料的发现在区域上并不均衡,这固然有文物埋藏的实际情况这一客观原因,也受限于考古工作开展的广度与深度。根据现有材料,大体可将重庆地区的汉代画像分为渝西和峡江两个区域,二者在画像载体的类型上存在明显的差异。在渝西地区,主要见于嘉陵江沿岸的合川、重庆主城,以及长江干流和其支流璧山河、临江河、梅江河等沿岸的江津、璧山、永川等,在载体类型上以画像石棺、画像崖棺等为主体,墓葬次之,在画像的题材与风格上明显更多地受到了成都平原的影响。在峡江地区,相较于该区域数量庞大的墓葬,汉代画像出现的几率显得十分之小,除个别的石室墓外,更多地体现在装饰于木棺之上的鎏金铜棺饰上。值得一提的是,目前重庆地区形制基本完整的石阙均见于峡江地区,为表现画像提供了体量巨大的载体,在题材、内容与布局上体现出较强的一致性。

从目前的发现来看,重庆地区的汉代画像基本上以表现神灵与天界的题材为主,此外,还有少量的历史人物故事及装饰性的图案等。神灵在重庆汉代画像中居于核心地位,一般为西王母、伏羲女娲。汉代人认为西王母掌管着不死之药,通过画像表现西王母,在于寓意通过获取不死之药而求仙成功。与其他地区不同的是,重庆地区的汉代画像中伏羲女娲出现的频率更高,最多的是见于画像石棺,其主神的地位可从大量出现的葬者拜谒伏羲女娲的图像中得知。伏羲女娲由于是生命的创造者,因而受到了渴望不死的汉代人的尊崇,重生亦或是这一时期人类所理解的另一种长生不死。与神灵相关的天界要素题材亦非常多,最为常见的有表现天界入口即“天门”的双阙、看守天门的“大司”、表现神灵居所的“半开门”、与西王母密切相关的裸身侍女、羽人、三足乌、九尾狐、凤鸟、鼎等。表现历史人物故事的材料仅有合川皇坟堡石室墓一例,其中以荆轲刺秦王、完璧归赵、季札赠剑等最为清晰,主要为表现葬者生前的德行。装饰图案一般为规矩、对称的组合,最为常见的为串钱纹、联璧纹、菱形纹、柿蒂纹等,此外,青龙、白虎、凤鸟等在石阙中可能也主要是起装饰作用。从总体上看,重庆地区的汉代画像在题材组合上基本趋同,反映出重庆乃至整个川渝这一空间范围内文化上高度的一致性。在渝西地区发现的汉代画像材料主要为画像石棺,棺盖一般为柿蒂纹,棺身则基本以双阙、凤鸟、伏羲女娲或西王母为固定组合,再辅以车马出行、各类人物等,从不同角度反映出一个较为完整的求仙拜谒神灵获取不死之药的过程,这即是求仙思想应用于丧葬领域的实例,也反映出这一时期的丧葬习俗似乎并非为简单的“事死如事生”,而更多地表达为通过求仙升入天界这一美好的夙愿。峡江地区最重要的汉代画像材料来自于石阙,尽管这批石阙仍普遍认为是墓阙,但与画像石棺相比,石阙与丧葬之间的联系相对较远,石阙的建立也更多地的是满足生者祭奠死者甚至是彰显身份之用,因此石阙上的画像更多地强调对称性和装饰性,内容主要为青龙、白虎、伏羲、女娲、凤鸟、铺首以及串钱联璧纹等,虽然仍大量选用与求仙相关的题材,但已基本摆脱了其原本的寓意,使画像更多地走向符号化。无论以何种载体,汉代画像的制作均是一个长时间的过程。在四川芦山县出土的王晖石棺前端铭文从侧面反映了这一现象:“故上计史王晖伯昭,以建安拾六岁在辛卯九月下旬卒,其拾七年六月甲戌葬,呜呼哀哉”[35]。葬者王晖的卒日与葬日相隔了8个多月,其中一个重要的原因可能为等待画像石棺或墓葬的制作与建造。需要指出的是,以墓葬为载体的画像石、画像砖及崖墓画像等,往往在筑墓时一同制作;石阙等体积巨大,则需要耗费更长的时间,即使工作量相对较小的画像石棺,仍不是一个短时间内就可以完成的作品。因此,我们推测相当一部分汉代画像的制作也可能是葬者在生前就已开始准备。在具体技法上,对画像的制作以平钑减地为主,再辅以阴线刻、打磨等。一般情况下,画像制作的流程为:首先,对石料立面进行处理,使其表面平整;其次,根据粉本设计内容,由画师在石面上绘制底稿;再次,由石工根据底稿一般为阴线刻将底稿通刻一遍,制作出画像轮廓;再次,在画像的余白区域进行减地,使得画像主体略高于余白,形成浅浮雕的画像;最后,再对画像表面进行细部刻画如人物面部,以及进一步的加工、打磨等。以上技法主要见于平整石面的画像制作,在石阙和碑刻的制作中技法更加复杂,特别是石阙楼部四隅的托举力士则为高浮雕甚至透雕,这应属于雕像的范畴。除沙坪坝市一中石室墓画像石棺元兴元年(105年)、江津长沟崖墓群M3延熹二年(159年)和云阳景云碑熹平二年(173年)三例外,重庆地区汉代画像普遍缺少明确的纪年材料,因此仅能借助于比较研究对时代进行大体判断。渝西地区的汉代画像以画像石棺为代表,根据与之联系紧密的墓葬形制、随葬品、画像布局与题材等,可基本分为三个阶段:东汉中期(78~145年)重庆汉代画像发生发展的阶段,总体数量不多,以画像石棺为主,画像砖、画像石较少,在画像布局上相对随意且有较多的余白,相互间缺乏协调和统一,部分画像的技法为线刻,画像砖墓仅一例,其中“羲和”画像是这一阶段的典型。东汉晚期(146~220年)是鼎盛期,目前发现的大多数汉代画像均在这一阶段,载体多样、内容丰富,画像石棺形成了围绕双阙、凤鸟、伏羲女娲的核心布局,崖墓画像大量出现但仍显散乱,石阙左青龙、右白虎的总体布局已经形成,在雕刻技法上进一步发展为了平钑减地,成为这一阶段画像制作的主要技术手段。蜀汉至西晋期(221~290年)是衰落期,这一阶段的墓葬与东汉晚期较难区分,因此可明确的数量不多,主要有画像石棺和画像石两种类型。在画像石棺上出现了两个极端:一种是画像十分简单,画像石棺仅在两端装饰画像;另一种是画像十分繁复密集几乎找不到余白,但在内容上较为混乱和随意,甚至出现较多的谬误,有别于东汉晚期庄重、大气的总体风格。在画像石上均是零星点缀于墓壁,相互间缺少呼应,在制作上相对简单粗糙。若从总体上去考察三个阶段画像的演变趋势,在数量上,目前发现的材料主要集中在鼎盛期,其余两个阶段的画像数量均较为零星;在类型上,发生发展期以画像石棺居多,鼎盛期进一步出现了石阙、崖棺、画像石、石阙、碑刻等载体,但仍保持了画像石棺的主体地位,衰落期则为画像石棺和少量的画像石;在题材内容上,发生发展期的画像总体上缺乏统一,在鼎盛期基本形成了较为一致的布局,衰落期画像的谬误性和随意性大大增强。对重庆汉代画像的葬者身份可从题记、随葬品以及同类型的横向对比进行考察。前两者的材料仅有两例,云阳景云碑是后任巴郡朐忍令雍陟为前任景云所立的德政碑,可明确其县令的身份;涪陵古坟堡M2出土了“军假侯印”一枚,证明墓主为下层军官。若进一步扩大范围,目前四川境内出土的画像墓中葬者身份有县侯守丞、上计史、县功曹、门下督议等,但也有大量无官秩的平民[36]。石阙的阙主身份相对较高,雅安高颐阙阙主为益州太守,绵阳杨氏阙阙主姓氏有“府君”的尊称,应为郡太守级别的官员;德阳司马孟台阙阙主曾任上庸长,夹江杨宗阙阙主曾任益州太守,渠县冯焕阙阙主历任上述侍郎、河南京令、豫州幽州刺史,渠县沈府君阙曾任交趾都尉,忠县丁房阙阙主为都尉,忠县乌杨阙阙主普遍认为是汉巴郡太守严颜[37]。根据上述材料,石阙阙主以两千石级的州刺史、郡太守、郡都尉居多,少量为三四百石级的县长,反映出东汉晚期随着中央对地方的控制力减弱,官员对等级制度的僭越。画像墓等相对于同时期的墓葬普遍规模大、制作精良,反映出葬者在经济与社会地位上高于平民,其身份不仅为低级官吏,其中部分也很有可能为当地豪强。汉代画像兴盛的直接原因在于当时普遍将画像装饰于墓葬的丧葬习俗,总体上都渊源于中原地区。特别是在两汉之际墓葬形制实现了密闭型墓葬(土坑墓)向开通型墓葬(砖、石室、崖墓等)的巨大转变,使得汉代画像有了最基本的砖、石载体。此外,重庆地区汉代画像的兴盛,是川渝地区这一时期社会经济发达和厚葬之风盛行这一总体社会背景下的产物,特别是进入到东汉晚期后,该地区相对于中原地区受战乱与动荡的影响相对较小,仍保持了较高的经济发展水平。此外还有几个方面的因素值得注意:一是自然条件的适宜,与平原地区相比重庆地区不但多山,且山体多为质地较软的砂岩,更易于开凿石料制作画像,这可能也是重庆地区画像石在数量上远大于画像砖的一个客观因素。二是求仙思想的盛行,《汉书·礼乐志》文颖注中曾提及:“言武帝好仙,常庶几天马来,当乘之往登昆仑也。”因帝王的热衷,求仙迅速发展为一种社会普遍现象。在川渝地区,求仙行为又与巫术、早期道教相结合,以画像的表现形式大量应用于丧葬行为当中。三是汉代西南地区的冶铁业已相当发达[38],铁工具在考古中发现亦较为普遍[39],为画像的制作提供了可靠工具。重庆地区的汉代画像大约在蜀汉西晋时开始迅速地衰落消亡。蜀汉政权建立后,对内不断打击本地豪强这一使用画像的最主要群体,对外与吴、魏多次征战,对川渝原有社会、经济的破坏,这是汉代画像衰落的历史背景与主要原因。重庆地区的汉代画像早在宋代人洪适的《隶释》一书中就有涉及,该书记载了位于重庆市云阳县金恭阙上的画像“此石圭首甚锐,其上刻三足乌,其次横刻此数字,其下有一人执扇而乘马,两旁有螭衔环”[40]。20世纪30至40年代,卫聚贤、金毓黻、常任侠等对重庆市的汉墓、汉阙等进行考察,前文所述的沙坪坝前中央大学坟丘墓内发现的2具画像石棺、江北区盘溪无铭阙等,均发现于这一时期。围绕以上发现,常任侠对先后撰写了《重庆沙坪坝出土之石棺画像研究》、《重庆附近发见汉代崖墓与石阙研究》[41]等研究文章。50年代以来,对重庆地区汉代画像的研究主要集中在画像石棺、汉阙和碑刻。重庆博物馆先后出版《四川汉代石阙》和《巴蜀汉代画像集》等两部汉代画像专题图录,市外学者在研究著作中对重庆境内的资料也有不同程度的涉及,比较代表性的为高文《四川汉代画像石》[42]、《中国画像石棺艺术》[43]、《中国画像石全集·四川汉画像石》[44]、《中国画像石棺全集》[45]等一系列著作。罗二虎先生是较早运用考古学方法研究川渝汉代画像研究的学者,于2000年发表的《汉代画像石棺研究》一文,以当时所见的约100具以上的石棺材料为基础,对汉代画像石棺的分布、年代、技法、画像等进行了深入的研究[46];2002年出版的《汉代画像石棺》一书,完整的刊布了约40具画像石棺的资料,并逐一考证画像内容,是迄今为止对汉代画像石棺研究最为全面的著作[47]。在汉阙研究方面,比较代表性的有《重庆忠县邓家沱石阙的初步认识》[48]、《重庆忠县邓家沱阙的几个问题》[49]、《重庆市忠县乌杨阙的初步认识》[50]、《重庆忠县邓家沱汉代石阙再讨论》[51]、《重庆忠县汉代乌杨阙再研究》[52]等,其中多数涉及对石阙画像的讨论。对碑刻的研究基本围绕“景云碑”展开,比较代表性的有《汉朐忍令景云碑考释补遗》[53]、《景云碑额图像考》[54]等。

综合以上情况,重庆地区的汉代画像的发现与研究存在以下几点较为明显的短板:首先,考古工作系统性较差。目前所见的考古材料基本为配合基建的“点状”抢救性清理,缺少对汉代画像墓葬的系统性和专题性考古工作。其次,考古资料的刊布不足。重庆地区的汉代画像资料多在部分学者的论著中一定涉及,受作者论述主题与内容的限制,所公布的资料往往并不完整,仍有相当一部分的材料未见正式报告发表,也影响了相关研究的继续深入。最后,研究局限明显。受观念及技术条件所限,发掘者的眼光往往局限在画像载体,对与之密切相关的墓葬、随葬品等信息采集不足,在研究方面更是集中在对画像的讨论之上,有待于更高层面的全域时空梳理与研究。

通过研究汉代画像我们不难发现,无论出现在何种载体之上,汉代画像总是与丧葬行为有着不可分割的联系。特别是画像石棺,作为一种以画像为装饰的特殊葬具,与其所属的墓葬、随葬品构成了一个相互关联的整体,脱离了墓葬而仅针对石棺的研究是不全面和不完善的。我们期望通过本文,引起学界进一步重视这一领域的研究,将重庆汉代画像研究推上更高的层次和水平。

附表 重庆地区汉代画像发现统计表(以本文判断的时代为序)

| 序号 | 类别 | 名称 | 所在区县 | 画像主要内容 | 时代 |

| 1 | 画像石棺 | 中央大学坟丘墓 | 沙坪坝区 |

分类: 中文

深度阅读

关键词:

|