书籍资料库

霍巍 | 权力的象征与延伸——读李水城《耀武扬威:权杖源流考》

权力的象征与延伸

——读李水城《耀武扬威:权杖源流考》

霍巍

四川大学历史文化学院

时至今天,人们常常还会说一句对于权威、权力、权势表达反对意愿的话:“我(或者我们)是不会围着你的指挥棒转的!”——至于什么是“指挥棒”,大概连小孩子也都知道,那就是警察叔叔手中的那根棒子,它可以在车流人海中起到“定海神针”的作用,人们的起止行动全都得听从这根棒子的指挥,否则大街上就会人仰马翻全乱了套。

那么,为什么警察手中会是拿根棒子,而不是大刀、手枪之类更具威力的实用性武器呢?这根棒子,显然具有某种神秘的力量,体现着权力、威仪、崇信等人类社会具有的精神象征。李水城教授的新作《耀武扬威:权杖源流考》中所介绍给我们的东西方考古发现的“权杖”,就是这类遗物之一。

关于权杖,在西方古代文明中较为常见,英文称之为 “Mace” 或 “Scepter”,一般认为它早期的功能可能是工具或兵器,具有实际的击打功能,既可用于狩猎劳作,也可用于兵器或防身的武器,后来逐渐衍生成为一种特殊的礼仪性仪杖用具,并被附加以神圣的属性,成为象征着王权、身份与等级地位的手持器具。考古遗存中的权杖既有本体性的实物,也有帝王、国君、部落酋长、军事首领、宗教祭司、长老以及精英贵族等人物手执权杖的图像。权杖的实物通常由器柄和权杖头两部分组成,器柄多为木质,大多难以保存下来,当然也有少数是用石质或黄金之类的贵重金属做成,从而流传至今。而位于顶端的“权杖头”,则多为石质或各种金属制成,所以今天我们能够看到的绝大部分权杖的遗存实物,都是各种材质、各种样式的权杖头,而杖体本身则大多只能从美术图像中窥见其一斑。

李水城先生的这部新著,就是从世界各地流传至今的“权杖头”的收集、整理和研究开始的。资料丰富,这是本书最大的一个特点。在历时近20年的漫长过程当中,他奔走于世界各地的大学、博物馆和图书馆,收集了来自中国、西亚、中亚、南亚、北亚、北非、欧洲、美洲和大洋洲从史前时代到各个历史时期考古出土或传世的权杖头,对此进行了全面的介绍,让我们看到了这个“蕞尔小物”背后宏大的历史背景和丰富多彩的历史叙事。

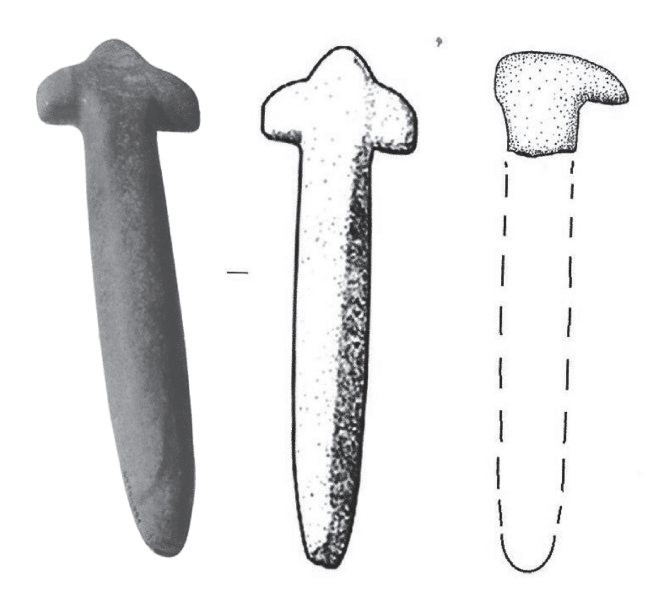

从考古发现来看,世界上最早的权杖头出土在西亚前陶新石器时代,李水城先生甚至认为“其源头很可能上溯到旧石器时代晚期”。西亚的安纳托利亚地区曾出土多件前陶新石器时代的石棒权杖和权杖头,其中在哥贝克力丘巨石阵(Gobekli Tepe)遗址中发掘出土的一件迄今为止所知年代最早的权杖,距今可早至10000年前。这件权杖残存着上半部,石棒的顶端雕凿出抽象的鸟首,由于该遗址当中还有同类器物出土,可以通过器物比较复原其原貌,器形均较短小,整体雕成抽象人形,下部拉长的肢体可为抓握的器柄,表面经过打磨显得十分光滑(图一)。这个巨石阵被认为是迄今世界上所见最古老的史前巨石阵,推测当时这里曾居住过一个有着上千狩猎者的部落,如果这些石制的带柄器物可以认定为代表某种神秘力量的“权杖”,那么,这也是世界上最早出现人类社会形态复杂化的地区。

随后,这种石质的权杖不断发展变化,不仅流行的地域不断扩大,而且自身的形态也在不断演化。伴随着世界各地金属器的制作与流行,权杖头也开始使用青铜、黄金等贵重金属制造,形态更是日趋多样化,出现了鸟首、人首、兽首、几何形首等多种样式。除了权杖头之外,李水城先生还收集了大量西方古代文明美术作品中使用权杖的图像,形象而生动地展现了西方世界帝王、君主手中执以权杖、以杖倾权的历史画卷(图二),从而令人信服地领悟到权杖在西方文明中所具有的特殊意义。

图一 哥贝克力丘巨石阵(Gobekli Tepe)遗址出土的权杖

图二 古巴比伦汉谟拉比法典浮雕上手执权杖的形象

这部新著第二个突出的特点,是作者立足中外文化交流互鉴,站在历史的高度,以宽广的学术视野观察注意到东亚、中国等地发现的不同时期可能与“权杖头”有关的遗物,这恰恰是过去中国考古学界所忽略的一个重要话题,从一个独特的角度引起我们对于中西方古代制度文明的比较和思考。

与西方文明不同之处在于,中国古代从新石器时代开始,已经孕育、产生出一套以礼玉、青铜礼器等代表和象征权力、等级制度,反映社会阶级分化的所谓“礼制”,这套礼制在中原地区定型之后,遂为历朝历代统治者所推崇,并为其他希望“入主中原”的各周边族群所遵从。然而,在这条主流之下,是否也还有过一些“暗流”的潜行和涌动?

李水城先生通过对我国西北、中原、西南和北方长城地带的考古遗存细心的梳理,从中发现了不少可能与西方的“权杖头”相关的器物,并且还观察总结出这样的一个规律:“中国境内发现权杖(头)的地区主要有三个:一是西北地区,由此延及中原内地;二是北方长城沿线;三是西南地区的云南。从出土数量看,以西北地区和北方长城沿线最多,云南所见不多。从出土时间看,也是西北地区和北方长城沿线早,云南晚。”我推测,李水城先生的言外之意,是否试图以此作为西方的权杖(头)从西北和长城沿线传播到我国内陆,甚至云南边疆的一个旁证?根据考古材料提出这样的思考,重新审视“权杖”这一具有重要社会标志性意义的器物是否也曾在古老的中华文明体系中有过出现?是值得深入探索的。

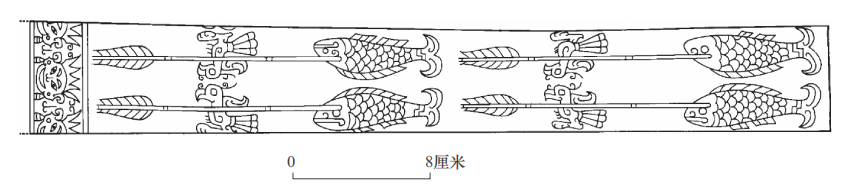

目前最为迫切的问题,是要认真地分析比较,从这些外形与西方的权杖头极为相似的出土器物中,经过确认哪些的确属于代表权力、等级、威仪等含义的“权杖”,而哪些则可能与之无关。就我个人的观察,中国西南早在商代晚期,就出现过较为确凿的代表权力、等级、身份的“权杖”,最典型的例子可举出四川广汉三星堆遗址第1号祭祀坑中出土的一件黄金包裹的木杖残件。这件器物系用金条拓展成的金箔包裹在木芯外层而成形,残长约143厘米,杖体上端保存着阴线刻成的纹饰图案,一端为并列的三个头戴宝冠、耳佩大环的人头像,另一端有两组纹饰相同的图案,各由一支箭、一只鸟、一条鱼组成,其神秘的含义令人寻味[1]。由于这件金器出土于具有浓厚祭祀色彩的器物坑中,将其认定为与三星堆神权、王权有关的,代表权力、威仪和等级的“权杖”或者“神杖”“王杖”,应当是可以成立的(图三)。

图三 三星堆祭祀坑出土金杖上的图案

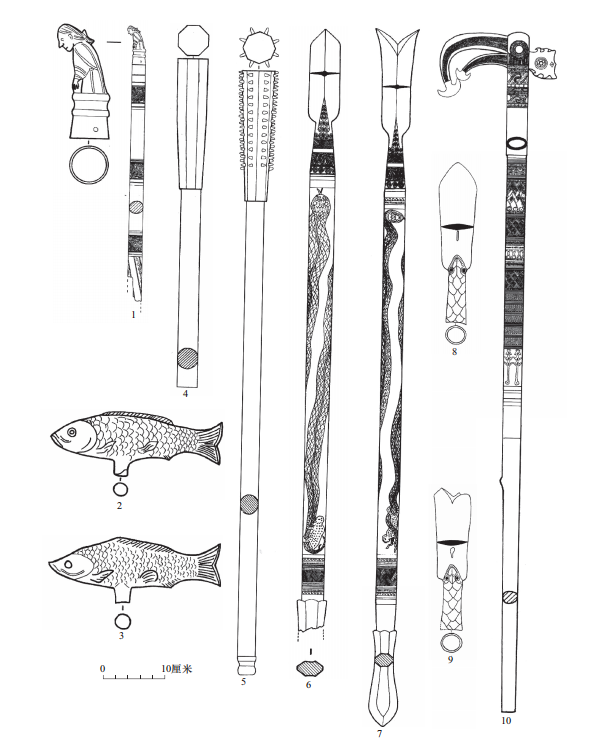

中国西南地区直到汉代,都还仍然保留着使用“权杖”的古老传统。例如,属于云南“滇文化”的昆明羊甫头墓地中,就出土过一件很可能与“权杖”有关的仪仗器物。羊甫头墓地中,有一座规模最大的墓葬M113,墓中出土一件人形铜首的木杖,杖头饰为铜质,上面是一个跪坐在鼓上的妇人形象,身体前倾,头上结髻,两手垂立。十分难得的是,铜杖头之下,还保存着一段绘彩的木质杖体,上面分段绘有几何形编织纹样,中髹红漆,残长44厘米(图四)。与这件铜首木杖同时出土的,还有一组明显具有仪仗性质的器物共16件,并且往往成对出土,分别有鱼形杖头饰、无齿和带齿的狼牙棒、矛形仪仗、叉形仪杖等[2]。多件器物都还带有保存较为完好的木质杖体,可以让我们十分形象地观察到伴随这位墓主人入葬的是这组明显具有礼仪性质的仪仗用具,这在中国考古学史上是一个非常可贵的案例。

如果再细致的观察和分析一下上面这个例子,有几个很值得注意的现象。第一,这组仪仗器物多不具备实战功能。如狼牙棒有的无齿,矛、叉等甚至没有开锋,并无杀伤力。那件上面跪坐在铜鼓上的妇人像杖首,下面直接连接着杖体,更是表明其仅能作为仪仗器物,而并非实战的兵器。第二,M113是整个羊甫头墓地中地位和等级较高的一座墓葬,据发掘者观察,类似墓中的仪仗器物从不见于小型墓葬中,即使是在大墓中也仅偶见,因此具有特殊意义。第三,这座墓的年代约处在西汉初年至公元前109年之际,从随葬器物上观察,墓主人是夫妻合葬,在腰坑内发现有随葬的人头骨,由此推测可能存在人殉的现象,故墓主人的身份应为“滇文化”当中的高等级贵族。

图四 云南昆明羊甫头M113出土的一组仪仗器物

综上分析,将M113出土的这件带有人形铜首的木杖确定为“权杖”,应当是可以成立的,它出土在滇文化高等级贵族墓葬之中,又与一组仪仗类器物伴出,其礼仪性质显而易见。如果这一推测无误,就可以引出更深层次的一些思考。从四川广汉三星堆祭祀坑出土的金杖,到云南羊甫头墓地中出土的铜首权杖,都表明在我国的西南地区始终存在着与中原文化以青铜器中的鼎为中心形成的“礼制”可以相互补充的另一种权力表达的方式。目前三星堆祭祀坑出土文物所具有的强烈的地域性特点及其可能与周边其他文明之间的交流互鉴,已经引起学术界的高度重视,对其源流演变正在进行深入的研讨。而云南羊甫头墓地M113的年代正好处于汉帝国势力进入到滇王国地区之前。《史记·西南夷列传》载:“元封二年(前109年),天子发巴蜀兵击灭劳浸、靡莫,以兵临滇……于是以为益州郡,赐滇王王印,复长其民。”这座大型墓地中并未出土后期墓葬中常见的汉式环首铁刀等带有中原文化色彩的铁器,可见尚处于“滇文化”或者滇王国“自大”时期,而在其土著文化系统当中确有“权杖”的流行。

那么,我们应当如何认识中国西南地区出现的“权杖”这一文化现象呢?它是外来文化影响的产物,还是中国西南地区固有之文化传统?虽然目前还没有足够的证据来回应这个问题,但如果考虑到三星堆和羊甫头都处在边地青铜时代中国西南“半月形文化传播带”上的地理区位,外来文化因素影响的可能性不能排除。早年已有国内外学者论及云南青铜时代曾受到欧亚草原游牧文化影响[3],并且提到在这些欧亚草原文化因素中,就包括云南青铜文化墓葬中出土的“杖头铜饰”在内,将其与“斯基泰文化”中出土的杖头铜饰相比较,认为这种器物“器形接近、用途相同”。研究者认为,云南青铜时代的此类器物“即在一根木杖的上端,另装有铜铸的人物圆雕饰件。这些木杖的确切用途不详,也许是象征权利的所谓‘权杖’,或许是不同部落的标志”。同时还透露,这类杖头铜饰在云南晋宁石寨山墓葬中共发现27件,饰物的上端有牛、鹿、兔、孔雀、鹰、蛇、牛头、女俑等圆雕物,下端有直径2~4厘米的圆形銎,两侧有对称的小孔,以固定木杖。另在江川李家山也出土过7件杖头铜饰,上端也圆雕有女俑、吹葫芦笙俑、牛和牛头等,尤其还注意到“下端的圆形銎中,多残留木杖的碳化物”[4],这与上述羊甫头M113出土的木柄铜人首权杖的情况相似。事实上,这类木杖的性质无论是象征权力的“权杖”,还是“不同部落的标志”,都已经超越了实用兵器或工具的功能,而是具有某种精神象征意义,并为社会大众所认同和膺服的标识,从这个意义而言,将其理解为广义上的“权杖”也未必不可。

上述云南青铜时代滇文化墓葬中出土的这些“杖头铜饰”,对于我们理解外来文化中的“权杖”可能流传进入中国的途径,无疑提供了一些颇具参考意义的线索。或许我们可以由此追溯到更为久远的时代和更为广阔的地域,来进一步考察由“权杖”所带来的东西方文化交流的若干片断。李水城先生在这部新作中所提供给我们的极其丰富的考古资料,为将来进一步开展不同文明之间的比较研究,展现出了一个广阔的空间。如同杨泓先生所言,通过对权杖的研究,可以总结出华夏文明对外来文化是如何“取舍有度、伸缩自如”[5]。因此,李水城先生的这部新著从考古学研究的独特视角,为我们开启了一扇观察世界、认识不同文明之间交往、交流与互鉴的窗户,从而可让读者遗形取神,透物见人,以小见大,以微观著,其深远的意义和重要的学术价值相信会越来越被人们所认识。

[1]四川省文物考古研究所《三星堆祭祀坑》,文物出版社,1999年,第60、61页。

[2]云南省文物考古研究所、昆明市博物馆、官渡区博物馆《昆明羊甫头墓地》,科学出版社,2005年,第50~55页。

[3]张增琪《古代云南骑马民族及其相关问题》《再论云南青铜时代“斯基泰文化”的影响及其传播者》《从出土文物看战国至西汉时期云南和中原地区的密切联系》,《云南青铜文化论集》,云南人民出版社,1991年,第262~278、320~354页。

[4]张增琪《再论云南青铜时代“斯基泰文化”的影响及其传播者》,《云南青铜文化论集》,云南人民出版社,1991年,第333页。

[5]李水城《耀武扬威:权杖源流考》,上海古籍出版社,2021年,封底专家评语。

编者按:原文引自霍巍:《权力的象征与延伸——读李水城〈耀武扬威:权杖源流考〉》,罗丰主编:《丝绸之路考古》第六辑,科学出版社,2022年,页239~244。