书籍资料库

一封家书背后的社会史——关于日本天理图书馆藏黑水城元代书信的考察

一封家书背后的社会史

——关于日本天理图书馆藏黑水城元代书信的考察[1]

杜立晖 张良

内容提要:

日本天理图书馆所藏的一封黑水城元代家书,是目前所知保存最为完整的元代书信原件。由此发现,元代家书的书写虽遵循家书的“规范”,但又多有灵活的处理。元代亦集乃路的日用商品中有一大部分是贩运自甘州路,元后期亦集乃路商团的出现,表明至此时该路的商业已有所发展。元后期西北地区的商品价格是江浙一带相关商品价格的1~2倍,甚至更多,而该地区商品的运输继续采用自西夏以来的“般驮”形式。同时,家书还展现了元代甘州路犹太人众多、犹太教非常兴盛的状况。

众所周知,黑水城文献作为我国近代以来考古新材料的重大发现,对中国古代历史和文化研究具有重要价值和意义。当前,大部分分藏多地的黑水城文献已经刊布出版,但仍有少数文献至今仍被束之高阁,世人罕得一睹,非常遗憾。这些尚未公布的文献中即包括日本天理图书馆所藏的黑水城文献。近期,笔者专程造访该馆并详细调查了该馆所藏的相关文献,从中发现了一封元代的家书(或称书信),该封家书是目前所知元代家书中最为完整的原始书信。其对于认识和了解元代家书的格式、封装,以及元代亦集乃路日用商品的来源,元后期西北地区商品的价格、运输方式,甘州路的民族构成、宗教信仰等诸多方面的社会问题,都具重要价值和意义。因此,今对该封家书试做探讨,以期增进对元代西北地区社会问题的认识。

一 关于日本天理图书馆藏黑水城元代家书的说明

日本天理图书馆所藏黑水城文献主要被装裱于册子装的《宁夏省黑城发见西夏经——并元时代古文书》中,关于该册子所载文书的来源及其他一些情况,笔者已撰文论述,在此不赘。[2]在该册子中收藏有一件元代家书,今将其编号为TL·NXXXJ·094,[3]为方便研究,现将其释录如下:

此件前后完整,共存文字24行,用行草书写,除部分文字难以辨识外,其绝大部分文字都可以识读。此件第22行与24行所载内容一致,不过这两行文字均为半字,其中第22行存文字左半,第24行存文字右半,且第24行后再无其他内容。由第1行的“小郭右、杨憨忠、宗顺奴众孩儿拜上”,及第21行“甘州众孩儿每拜”,第22、24行的“甘州外生杨憨忠、男宗顺奴仅事拜至谨封”等内容可知,此件当系一封由“杨憨忠”“宗顺奴”等人书写的家书,此封家书的呈送对象为“亦集乃住人母亲、阿叔”等人。从第21行可知,此封家书的发出时间为“至正四年八月廿七日”,发出地点为“甘州”。此家书的主要内容,由第5行至第19行可见,主要是杨憨忠、宗顺奴等表兄弟们跟亲属汇报,他们从亦集乃路出发至甘州路采购段疋等商品的过程、结果以及预计完成情况等事。

因此件属于黑水城文献,即其发现于元代的亦集乃路遗址,故可以确认,该封家书当时确已从甘州路发出,并在亦集乃路完成接收,是一封在实际中得到使用的家书。此件作为一封难能可贵的完整家书,在展现元代家书基本书写格式、封装形式的同时,也为认识元代西北地区基层社会提供了真实而丰富的第一手资料。

二 关于元代家书的格式与封装

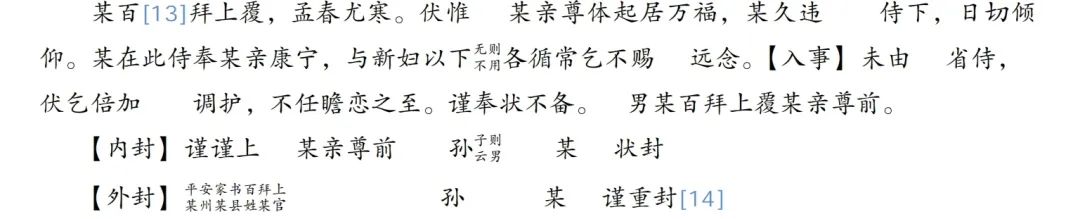

目前所知,元代的原始家书除近年内蒙古阿拉善盟博物馆征集到的一件相对完整外,[12]其余家书几乎都是残片。无疑,天理图书馆所藏的此件完整家书,成为认识元代家书基本书写格式及其封装情况的重要一手史料。对于元代家书的基本格式,《新编事文类聚翰墨全书》等书有所记载,如其中的“上父母姑舅书”载曰:

另外,该书还载有“上内外尊属书”等家书书式。这些家书的基本格式、内容与“上父母姑舅书”相似,仅相关称呼、身份、言语等略有所别。《新编事文类要启札青钱》所载家书与之基本相同,不过该书将其中的“内封”“外封”称之为“内外封皮式”[15]。上述诸书所载的家书仅系元代家书的基本书式,那么,在实际中元代家书又是如何进行书写呢?天理图书馆藏黑水城元代家书可以为此提供以下几个方面的认识:

一方面,家书的书写基本遵循相关“规范”,但又未囿于此。

通过TL·NXXXJ·094文书录文可知,此封家书的内容包括多个层次,其中第1层即第1行,主要载明家书的书写人及敬语“拜上”。第2个层次即第2行至第5行的“俯”字,主要记载对尊亲的问候和寒暄之语。第3个层次即第5行的“我每自亦集乃出行”至第19行的“只此忙中不及备细”一语,主要说明汇报的事项。第4个层次即从第19行的“伏乞”至第21行,为敬语与结尾。第5个层次即第22至24行,系家书的“封皮”等信息。由上文“上父母姑舅书”的基本书式来看,其包括撰写人、敬语、问候寒暄语、“入事”、敬语、结语、封皮等多项内容,而这些内容在TL·NXXXJ·094家书中都有所体现,由此可知,在实际中元代家书是基于家书“规范”或“书式”进行的书写。但也应当看到,TL·NXXXJ·094又与家书的“规范”不尽相同,具体如下:

首先,在实际中家书的书写并未严格遵守家书的“规范”。从此家书的第2个层次来看,其问候之人包括“姨姨、姨夫、李家姐夫、姐姐、倚家姐夫、二姐、赵典、良儿”等众人。这里面既有长辈如“姨姨、姨夫”,也有同辈如“李家姐夫、姐姐”,甚至还包括可直呼其名的“赵典、良儿”二人。可以推断,此二人应与家书书写人同辈,且其年龄较之家书书写人要小。从元代家书的书式来看,其包括“上父母姑舅书”等多种,且每种家书均对应特定的接收对象,而TL·NXXXJ·094家书因收信方辈分众多,显然无法将其归于其中的任何一种。同时据此件第23行可知,该封家书的“开拆”人是其“母亲、阿叔”,而此家书的收信人却非相关问候之人。因此说,在实际中元代家书的书写未严格恪守家书“规范”中针对不同辈分之人使用不同家书书式的规定,而是忽视了各类家书“规范”的相关界限,并将其加以灵活运用。

其次,实际中的家书补充了家书“规范”的不足。由上文“上父母姑舅书”书式可知,在家书“规范”的最后要书写家书的呈送人及敬语。但上述家书“规范”中却未载时间、地点,而TL·NXXXJ·094家书则对此有所补充,如该封家书在结语中书写了时间“至正四年八月廿七日”及地点“甘州”。载明家书书写时间和地点,显然更利于让收信人了解和掌握家书发出者的现状。

另一方面,家书的实际封装情况展现了较之相关“规范”更为丰富的信息。

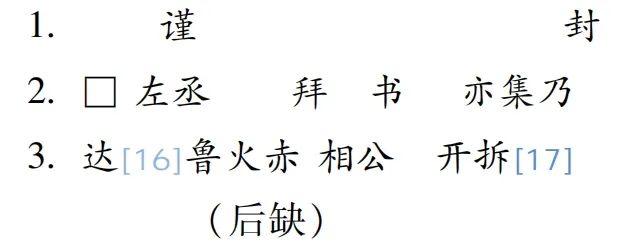

由前文“上父母姑舅书”书式可知,凡家书均有“内封”与“外封”。所谓“内封”当指对家书本身进行的封装,而“外封”则是指相关“封皮”,也即家书在内封后用封皮纸加以裹封。已知黑水城文献中存有几件元代书信封皮,如其中的《元左丞某与鲁火赤相公书封题》文书:

对于此件文书,王使瑧等先生指出其就是元代书信的“封皮纸”[18],王先生所言甚是。但此件作为书信的“外封”与“上父母姑舅书”书式的“外封”有所不同,如此件在呈送对象“达鲁火赤相公”后较之相关书式多了“开拆”二字。至于元代家书在实际中是否会用到“内封”,因此前未见相关资料,故这一问题尚不明了,而TL·NXXXJ·094家书的封装方式恰与之接近,这为该问题的解决提供了线索。由TL·NXXXJ·094的相关封签文字书于家书的尾部可知,其并无独立的“封皮纸”。因之从该角度讲,此家书的封装可能是使用的“内封”。而此“内封”由第22、24行内容相同,均存半字,其中第22行存左半字、第24行存右半字的现象推测,该封家书的封装过程,是先将写好的家书按照正面朝上从右向左的顺序进行卷裹,以形成卷筒,若按唐五代书信“随纸卷封”的方法,书信卷成圆柱体后会在“中间用线系紧”[19]。然后,在纸缝中间书写“甘州外生杨憨忠、男宗顺奴仅事拜至谨封”等文字。这样当家书展开后,即可呈现该行文字变为两行半字的现象。当书写完相关封题之后,再在纸缝封题的左侧书写“开拆”人等相关文字。结合上文黑水城元代封皮文书可知,当书信被封装时在收信人后书写“开拆”二字,可能是在实际中家书封装的惯例。由此又可推测,当写明了“开拆”人后,即表明该封家书已封装完毕。故从此角度推知,TL·NXXXJ·094家书并不存在另外的“外封”。同时已有的研究表明,书信的这种“随纸卷封”方式,在唐五代时即没有另外的封签,即“所谓随纸卷封是指书信写好之后,并不用封皮纸缄封”[20]。由此亦可推见,TL·NXXXJ·094家书应与这种“随纸卷封”方式相似。

另外,王使臻等先生认为,“宋元以后,书牍的封缄方法与唐五代时期相差不大,但是函封已经完全退出了历史的舞台,以封皮纸斜封及随纸卷封的方法也渐渐不再流行,但是以封皮纸直封书信的方式完全被传承了下来。”[21]通过TL·NXXXJ·094家书可知,所谓宋元时代不再流行的书信“随纸卷封的方法”,实际上在元末期依然是存在的。

三 从家书看元代亦集乃路及西北地区的商业

这封难得一见的家书除对于元代家书本身研究具有价值之外,对于认识元代亦集乃路商品的来源、商业发展情况,以及元后期西北地区(主要指甘肃行省)商品的价格及商业运输等问题,都很有意义,现试析如下。

其一,关于亦集乃路的商品来源与商业发展。元代的亦集乃路是西北地区的军事重镇,曾经到访此地的马可·波罗说,这里“颇有骆驼牲畜,恃农业畜牧为生。盖其人不为商贾也。”[22]虽然这里是以农业畜牧为生,但因在此地轮戍的军队众多,以至于该地的粮食往往不能自给。已有的研究表明,“甘州”是“亦集乃路粮食来源的最主要的地区。”[23]而该地人又不为商贾,那么,该地人生活所需的日用商品从何而来呢?

由TL·NXXXJ·094家书的内容可知,该封家书主要汇报的是杨憨忠、宗顺奴等人从亦集乃路出发去甘州路购买真金、段绢、疋帛等物品之事。显然,这些人是组团去的,而且相关物品还需要用“般驮”来运输,关于“般驮”的问题将在下文详述,在此不赘。由此可知,这一干人所购买的上述物品定非仅仅是限于个人消费的,不然他们完全可以自己携带其回亦集乃路,而不必动用“般驮”来运输。因此,从这一角度来讲,他们采购的物品定然较多。故他们去甘州路所采购的段疋等物,应该就是商品,他们很可能是将相关商品贩运至亦集乃路后再进行销售牟利。

由此,一方面可以看出,元代亦集乃路不仅仅粮食是需要从甘州路调运,而且该地的日用商品,至少有一部分也是贩运自甘州路的。这又进一步反映出,甘州路作为甘肃行中书省的驻地,其经济和商业发展水平及繁荣程度,要高于亦集乃路,虽然两者相距一千五百里之遥,但亦集乃路的经济对甘州路还是具有很强的依赖性。另一方面,马可·波罗认为亦集乃路“其人不为商贾”。马可·波罗行经该地时是在元朝前期,因此,马可·波罗所说的情况反映的应是该地在元前期的情形。通过此封家书来看,至少到元朝末期,该地已经有人在从事商业活动,且由家书的书写人之间的关系可知,这个“采购团”是由多位表兄弟等人组成的。这进一步反映出,在元末的亦集乃路已经存在以家族为中心的商团。这说明,在元末该地的商业已经有了一定的发展。

其二,关于元后期西北地区的商品价格。对于元代西北地区商品的价格,因此前资料缺乏,学界鲜有所察,黑水城文献出现后这一局面有所改观,如李春园先生据之研究了亦集乃路的物价,并指出与中原相比,亦集乃路的缎匹的价格要高。[24]除此之外,对于亦集乃路乃至元代西北地区商品的价格情况,学界尚不甚明了。该封TL·NXXXJ·094家书的出现则为此问题的认识,提供了重要信息。该封家书记载了至正四年(1344)甘州路的真金、官□、锦、绢等商品的价格。除“官□”二字因书写过于潦草无法确认为何物外,其他物品均比较明确。真金,也即纯金,“壹拾定”;锦“三定”,绢疋“卅五两”。对于这些物品的价格,家书的作者称其“俱各价高”。那么,此时这些商品的价格与其他地区相比到底是高还是低呢?恰巧,在已知的一些文献中,存在有关物品的物价,这为进行相关的比较研究提供了可能。如日本学者杉村勇造在《元公牍零拾》一文刊布的相关古籍纸背元代时估文书中,有相关物品的记载,这些物品出现在至正六年(1346)五月份某县时估文书中,如此件记载:该月分“金”:“赤色金每两钞陆定;九成色每两钞伍定贰拾两;七成色每两肆定贰拾两”;“绢”:“上等每尺钞柒钱伍分;中等每尺钞伍钱伍分;下等每尺钞贰钱伍分”[25];另外一件永嘉县诸物时估文书也记载:“金”:“足色赤金每两捌定贰拾伍两”[26]。还有不能确定具体地点的时估文书记载:“金”:“赤色金每两钞捌定;捌成色每两钞陆定贰拾两”;“白熟绢”:“上等每尺玖钱;中等每尺柒钱;下等每尺伍钱”;“比绢”:“上等每尺玖钱;中等每尺柒钱伍分;下等每尺柒钱”等。[27]《元公牍零拾》一文所公布的包括时估文书在内的相关文献,都是“延祐、至治、泰定、天历、至元、至正”的公文,涉及“绍兴路、常州路、衢州路”等地。[28]如此可知,上述文书所载商品的价格大约是元中后期江浙一带的,这与TL·NXXXJ·094家书的时代大略相当,尤其其中一件所载时间为至正六年(1346),其时代与此家书几乎完全一致。因此,二者之间具有一定的可比性。由“真金”的价格可以看出,至正四年(1344)甘州路的金价,较之同一时期江浙一带的金价高出1.6倍。而比其他时期最高的金价“每两捌定贰拾伍两”还高出了1.2倍。就“绢”价而言,甘州路“绢”疋“卅五两”,这里似可理解为“绢”每疋“卅五两”。若按元代22官尺等于1匹来计算,[29]换算成尺,则每尺约为1两5钱9分。而至正六年(1346)江浙某地的上等绢为“每尺钞柒钱伍分”,甘州路的绢价则是该地区的21倍,是其他不能确定具体地点的最高绢价“上等每尺玖钱”的1.8倍。

另外,在新发现的国图藏《魏书》纸背元代江浙行省纸背公文中,也有相关时估文书,如一件编号为GT·WS[J106(2):29][30]的诸物时估文书记载:“金银每两”:“金”:“七成色弍伯叁拾两,八成色弍伯柒拾两”;“生绢”:“上等陆钱,中等伍钱”;“杂色绢”:“上等柒钱,中等陆钱伍分”。GT·WS[J106(2):54]记载:“金银每两”:“金”:“七成色弍伯叁拾两,八成色弍伯柒拾两”;“生绢”:“上等陆钱,中等伍钱伍分”;“杂色绢”:“上等柒钱,中等陆钱伍分”。通过研究已知,上述纸背文书都属于元中后期江浙行省的公文。故相关文书也与TL·NXXXJ·094家书具有一定的可比性。而在该类纸背时估文书中,“金”价最高者为“八成色弍伯柒拾两”,按元代一定为五十两计算,也即五定贰拾两,TL·NXXXJ·094家书中所载甘州路的金价则接近相关金价的2倍。而甘州路的绢价则是上述文书最高绢价“上等柒钱”的2.3倍。

通过以上分析不难发现,甘州路的相关商品确如家书的书写者所云的“俱各价高”。可以推断,当这些商品被贩运至亦集乃路之后,其价格当较之家书中所载的价格会更高。此前李春园先生已通过比较亦集乃路与中原地区的绢价,得出“亦集乃路缎匹价格应该当高于中原”[31]的结论。通过此封TL·NXXXJ·094家书得见,不仅亦集乃路,且甘州路的商品价格总体上都要比江浙一带最少要高出1倍,最多甚至高出2倍以上。通过这两路的商品价格,似可以进一步窥见元后期整个西北地区商品的物价水平,该地区商品的物价总体上应该较之江浙等中原地区要高出不少。

其三,关于元代西北地区的商业运输。对于元代西北地区的商业运输问题,因限于资料,学界尚未进行探讨,而TL·NXXXJ·094家书的出现则为认识这一问题提供了契机。

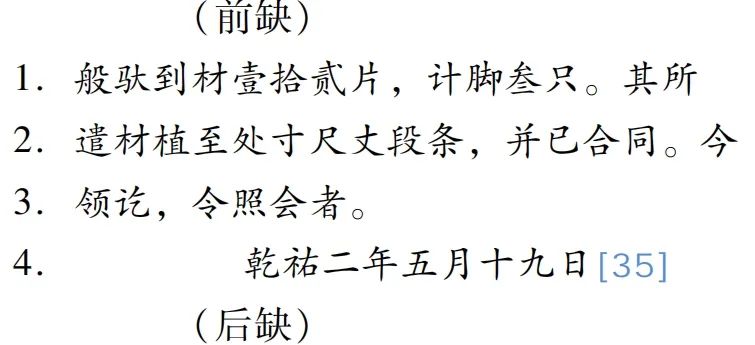

元代的交通运输很大程度上依赖于发达的站赤系统。但应该看到,站赤系统并非人人都可以随意使用的公共产品。比如说,元代就有一条设置于甘肃行省的驿道,被称为“纳怜道”,该驿道是“专备军情急务”[32]而设的,因此,这一驿路并非人人能走。而其他的驿路,虽不像“纳怜道”的使用这么严格,但元代要求使用驿站、乘用铺马等,均需要有所谓的“铺马差札”或“铺马札子”等类的公文。因此,驿站实际上也并非人人都可以使用。那么,民间的商业运输是如何实现的呢?通过TL·NXXXJ·094家书可知,该封家书的书写者曾汇报说,之所以没有及时购买到所需的商品,一个很重要的原因是“并无般驮”。若“般驮”作名词讲,“是专门从事运输任务的驼队。”[33]若作动词解,则“即搬运意”[34]。显然,家书中的“般驮”当指专门从事运输任务的驮队。然而,关于元代般驮传世史料的记载却极为稀少,但通过黑水城文献等发现,在西夏时期的黑水城地区,也即元代的亦集乃路,即存在大量使用“般驮”运输物料的情形。如在黑水城西夏文献中保存了几十件涉及“般驮”运输材植、胶泥、漫土等建筑材料的文书残片,如编号为ДX2828文书的第十五个残片记载:

由此可知,在黑水城地区使用“般驮”运输至少在西夏时期已经非常普遍。而元代所使用的“般驮”很可能即是对西夏“般驮”运输方式的继承。

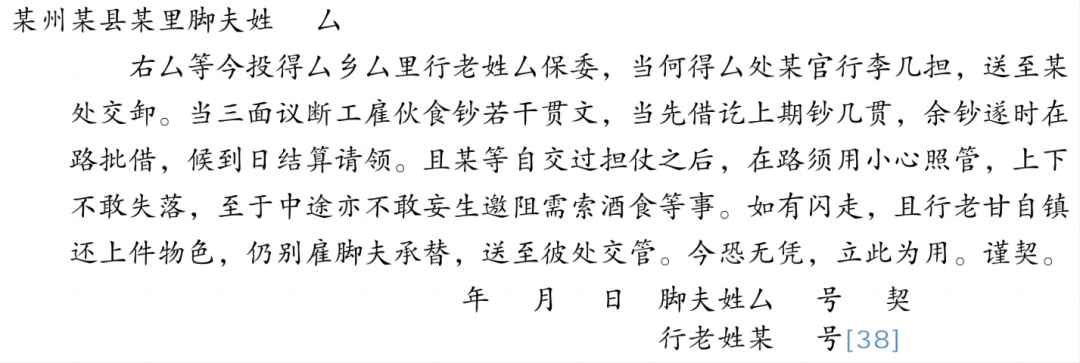

另外,虽然元代传世文献中对于“般驮”少有记载,但却有与之相关的“脚夫”“脚户”等的记录。“脚夫”或“脚户”是指专门从事交通运输的人户。这些人应该即是“般驮”的主要经营者和从业人员,在黑水城相关“般驮”运输材植、胶泥、漫土等建筑材料的西夏文书中,即存在对相关“脚户”的记录。[36]同时《通制条格》记载,元代也存在雇佣与“脚户”相关的“车户”专门从事运输的情形:“召募有抵业信实车户,明立脚契,编立牌甲,递相保管,然后许令揽运。”[37]而在元代文献中,确又存在相关的“脚契”,如在元代类书《新编事文类要启札青钱》中即记载了一份《雇脚夫契式》:

这份《雇脚夫契式》反映出,元代不仅有专门从事交通运输人员“脚夫”,且有关人员由“行老”来统一管理。这无疑说明,元代的民间运输业已经发展到比较成熟的地步。

由以上可知,元代西北地区的交通运输除了由驿站系统承担外,相关商品的运输则由专业的“般驮”来完成,而这一运输方式当是直接继承自西夏,且这一行业在元代又有了新的发展,并在民间商品的流通中发挥着重要作用,成为驿站系统的重要补充。

四 家书所见元代甘州路的民族构成及宗教信仰

关于元代甘州路的民族构成与宗教信仰,冯承钧先生所译《马可波罗行纪》载:“甘州是一大城”,“居民是偶像教徒、回教徒及基督教徒。基督教徒在此城中有壮丽教堂三所。偶像教徒依俗有庙宇甚多,内奉偶像不少,最大者高有十步,余像较小,有木雕者,有泥塑者……”[39]马可·波罗在此处所说的“偶像教徒”,据《马可波罗行纪》译者冯承钧先生考证,“马可波罗经行甘州之际,适当其昔日繁盛之时,与1420年沙哈鲁使臣所记之情形绝对相符。”而沙哈鲁使臣所记之卧佛与马可·波罗描述的大佛像相似。[40]因此可证,马可·波罗所称的“偶像教徒”应该即是佛教徒。由此可知,在元代甘州的佛教是非常兴盛的。除佛教外,马可·波罗对该地基督教的情况也予以了说明,如其指出这里“有壮丽教堂三所”。在元代基督教又通常称之为景教或也里可温。由此条材料足见元代甘州地区景教之盛况。而在谈到该地区景教在元代的地位时,马晓林先生则推断:“13世纪末以降,甘州固定为甘肃行省所在,真正成为河西地区的中心,随之有可能也成为了景教唐兀教区的中心。”[41]由此不难发现,元代甘州地区的景教不仅发达,且在甘肃行省可能还具有很高的地位。然而,关于甘州地区的“回教徒”情况,[42]《马可波罗行纪》的记载却仅有前文的只言片语,语之甚略。因之,甘州路到底有多少人信奉“回教”,以及马可·波罗所谓的“回教”又具体是指何种宗教等等,人们都不甚明了,而恰巧TL·NXXXJ·094家书可以为认识此问题提供一些重要的信息。

通过该封家书可知,之所以家书的撰写人没有及时购买到相关商品,一个重要的原因在于,他们到达甘州时恰逢遇到了“回回术忽节日”。因此,只有“等候三五日”,“节日了毕方可收买”。这里记载了一个重要信息,即“回回术忽节日”。其中“回回”一词,据马建春先生研究:“它不仅特指西域穆斯林,而且包含了当时东迁的许多非穆斯林种类。”[43]关于何谓“术忽”,前人也多有探讨,如林梅村先生指出:“汉文文献最早称犹太人为萨忽、石忽或术忽。这三个译名本自于阗。”[44]邱树森先生则对“术忽”释曰:“亦作主吾,即波斯语Juhūd的音译,意为犹太人或犹太教。”[45]而在传世文献中,“回回”和“术忽”二词确实存在连用的情形,如《元典章》一则非常著名的公文“禁回回抹杀羊做速纳”中即记载了“术忽回回”,现将该道公文节录如下:

如今,直北从八里灰田地里将海青来底回回每,“别人宰杀来的,俺不喫”么道,搔扰贫穷百姓每来底上头,从今已后,木速鲁蛮回回每,(木)〔术〕忽回回每,不拣是何人杀来的肉,交喫者。休抹杀羊者。休做速纳者。[46]

这里即提到了“术忽回回”,而对于“术忽回回”,学界已有共识,认为其即代指“犹太人”[47],或“犹太教徒”[48]。

由以上可知,家书中的“回回术忽”也应该指“犹太人”无疑。但在此前所见史料中“回回”与“术忽”连用却往往是“术忽”在前,此处“回回”一词在前,则为新见。这反映出此二词在连用时的先后顺序并非非常严格,不容调换。

犹太人信奉的宗教为“犹太教”。在宋代的开封,犹太人曾在此修建过一座“一赐乐业清真寺”。因此,犹太人信奉的宗教也被称为“一赐乐业教”,已有的研究已经认识到“一赐乐业教”即“犹太教”[49]。犹太教的节日有二十多个,其中重要的节日之一即“公历九月至十月间的新年节”[50]。结合TL·NXXXJ·094家书的撰写时间“至正四年八月廿七日”来看,该封家书的撰写者所要等待犹太教节日完毕的时间,当在农历“八月廿七日”之后,而这一时间正好是在公历的九月至十月之间。因此,可以推断,TL·NXXXJ·094家书的撰写人在甘州所经历的犹太教节日,很可能就是犹太教的“新年节”。

前文已述,TL·NXXXJ·094家书的撰写人之所以买不到相关商品,其原因之一是因为他们在甘州路恰逢“回回术忽节日”。这无疑反映出,在该路不仅存在众多的犹太人,且犹太教也非常兴盛,以至于当教徒们欢度节日之时竟然无法进行有关商品的交易了。由此又可进一步推测,《马可波罗行纪》所记载的甘州路存在的三大宗教之一“回教”,其至少应该包括“犹太教”在内。

滑动查阅注释

滑动查阅注释

编排:王常兴

审校:王文洲

审核:陈 霞

微信:西域研究

邮箱:xyyjbjb@126.com