图片

披露!抗战前的殷墟考古发掘影像

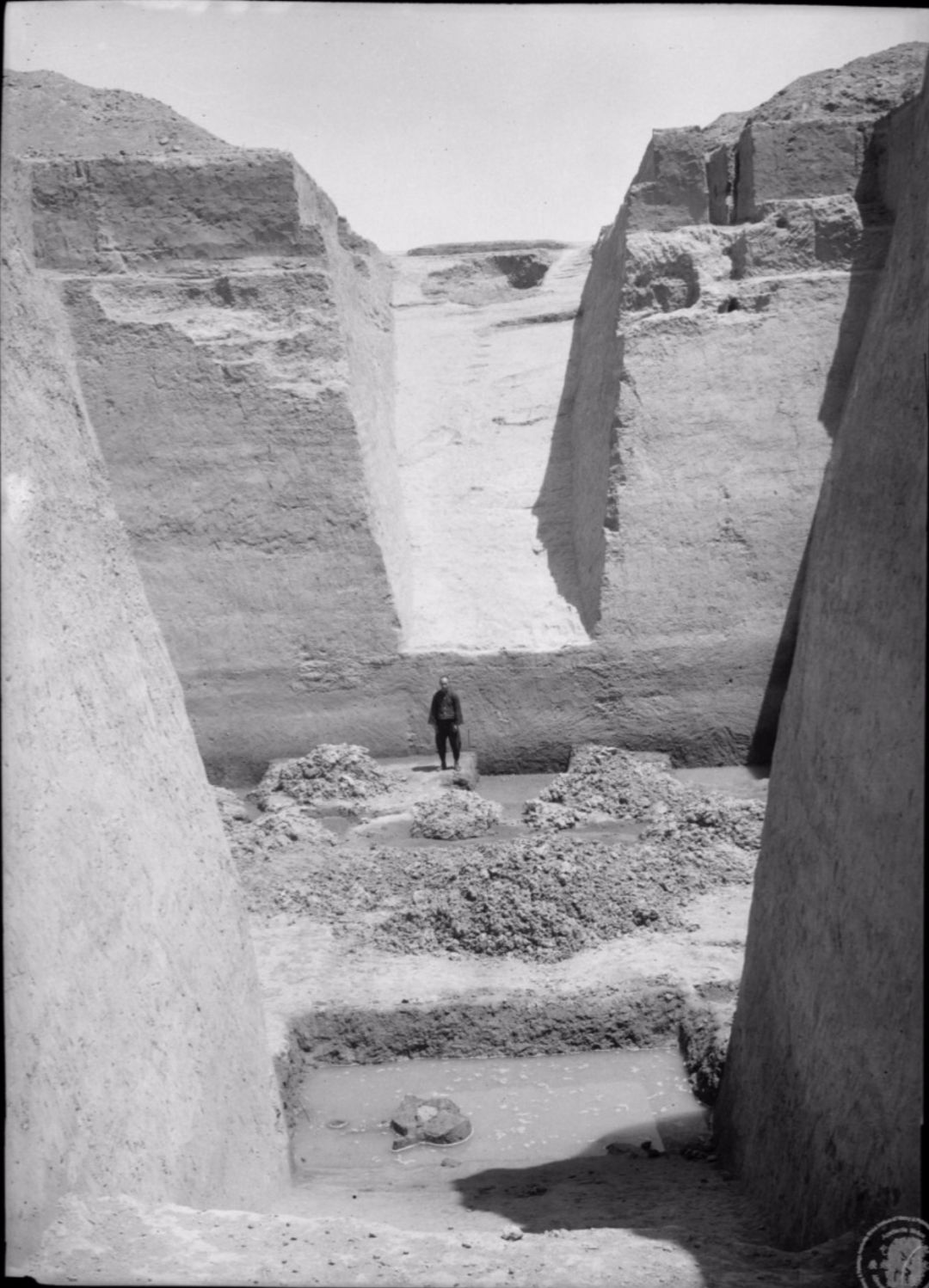

殷墟在甲骨文中被称为“大邑商”。1928年10月13日,当年繁华的都邑废弃3000余年后,董作宾带人在安阳小屯挖下一铲浮土,拉开了殷墟持续发掘的序幕。

证实商王朝的存在并非易事。2000多年前,司马迁坚定地写下《史记·殷本纪》。然而对于这个比自己还早千年的王朝,司马迁除了记录王位世次,并无过多描述。当上世纪初疑古派纵横史学之时,商王朝是否真的存在过,甚至也成了一些人心中的疑问。

1917年,王国维从甲骨文中考释出商代的“先公先王”,证明司马迁《殷本纪》的商王世次并非虚构,然而3000年前的商王朝究竟是一个怎样的社会?我们还是知之甚少。

上世纪30年代,考古学家在殷墟揭露的宫殿宗庙基址、王陵大墓,尤其是1936年临近收工时偶然遭遇的那一坑埋藏着1.7万片记录商王活动的刻辞甲骨,为商王朝的存在提供了坚实证据。1950年以后,发掘继续,证据延伸。布局严谨的“大邑商”逐渐清晰。复杂的路网、超过2000米的人工水渠,以及分布在近侧的居民点,勾勒出都邑的繁荣。无数的陶器、青铜器、玉器从居民点和居民点附近的墓葬中清理出来。商王朝从此不再停留在司马迁的区区三千言,而是可以放心谈论的真实历史。

没有殷墟,就没有中国考古学。20世纪20年代初,“古史辨”思潮彻底动摇了传统史观。旧的历史观被打破之后,中国上古史该怎样重建?

西方学者在中国的探险和科考活动,将现代西方田野考古学介绍到中国。1921年北京房山周口店的发掘和1926年山西夏县西阴村的发掘,默默地为考古学在中国落地做着准备。

1928年,随着历史语言研究所的成立,殷墟发掘终于在万众期待中登场。殷墟发掘不同于前,首先是选点本身与中国传统学术相衔接。当时甲骨文已经发现近30年。殷墟作为甲骨文出土地为学术界所知也已经20年,发掘殷墟已经是以金石学为核心的整个学术界的期待。

其次,殷墟发掘是中国官方学术机构组织的活动,除第一次发掘者是董作宾外,随后的发掘由受过现代西方田野考古学训练的李济、梁思永主持。

第三,殷墟的发掘是连续性的。从1928年开始到1937年全面抗日战争爆发,历史语言研究所在殷墟共实施十余次发掘。发掘的连续性,使得田野考古活动广受关注,学科思想逐渐深入人心。

第四,殷墟发掘诞生了真正的考古学方法。1931年,梁思永在后冈确认的“三叠层”,奠定了考古地层学的基础,李济倡导的陶器分类法也是对现代考古类型学的有益探索。

殷墟发掘是中国学术界对现代西方田野考古学的主动接受和有计划实施,鲜明地塑造和影响了中国考古学的性格。

从殷墟出发,由此上溯更早的文明便有了坚实的支点。同样从殷墟出发,看商文明之后的中国历史,也可以有更为清醒的认知。面对王陵区层层叠压的无头人骨,不寒而栗的祭祀坑,我们才会明白为什么后来的孔子坚持要“复周礼”,而不是“复殷礼”。当然,殷墟也让中国与世界对话。以殷墟为支点建立起来的中国上古史体系,已经换成了遗址、文化、古城等一系列新术语、新概念。有了这些概念,商王朝、夏王朝才可以与古埃及的中王国、新王国相比较,我们才能真正理解图坦卡门法老墓的意义;有了这些概念,仰韶文化、龙山文化才可以与两河流域的欧贝德、乌鲁克和古巴比伦对话;有了这些概念,中国才可能对农业起源、文明起源、国家进程等人类文明重大课题作出贡献。

殷墟的重要性不言而喻。1961年3月,国务院将殷墟列入首批全国重点文物保护单位。2006年,殷墟入选世界文化遗产名录,这是国际社会对殷墟价值的普遍认同,也是对包括考古者在内的所有殷墟文化遗产研究者、守护者的肯定。韩国学者金秉模曾受国际古迹理事会(ICOMOS)委托考察殷墟,他对殷墟留下这样一段评价:“殷墟是最重要的世界遗产之一。殷墟不仅对于中国人意义重大,对全世界人民同样弥足珍贵”。如今殷墟的考古、研究和保护受到全世界的关注,成为展示中华文明的重要窗口。

从大邑商到世界文化遗产,90年的殷墟考古使我们对商文明的了解达到了前所未有的高度。对于这个消逝的王朝,我们也许还要经过相当长时间、还需要几代人的努力才能更贴近它的真实面貌。

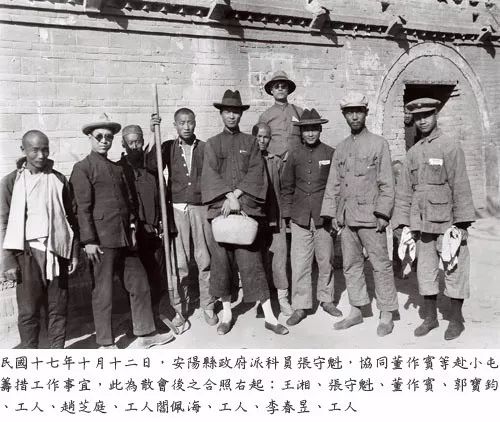

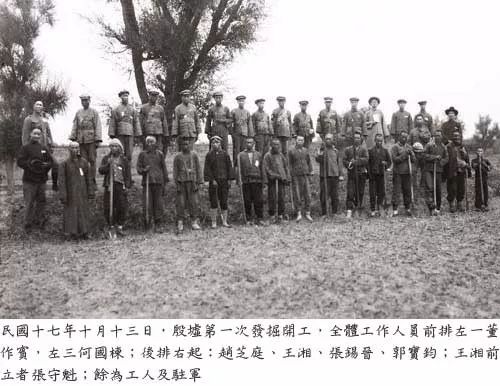

1928年10月13日,前中央研究院史语所派团对殷墟进行了第一次科学考古发掘。这是殷墟科学考古发掘的肇始。

殷墟第一次发掘

发掘年份:1928年秋

发掘地点:小屯

发掘日期:10月13日至10月31日

工作人员:董作宾、赵芝庭、李春昱、王湘

参加者:郭宝钧、张锡晋

从洹河南岸至小屯村中,分3个发掘区,共开探坑40个,发掘面积约280平方米。发现甲骨文854片。

殷墟第二次发掘

发掘年份:1929春

发掘地点:小屯

发掘日期:3月7日至5月10日

工作人员:李济、董作宾、董光忠、王庆昌、王湘

参加者:裴文中

分村北、村中、村南三个发掘点,共开探坑43个,面积约280平方米。这次发掘开始注意到地层的划分和对灰坑、墓葬等遗迹现象的考察。发现甲骨文740片。

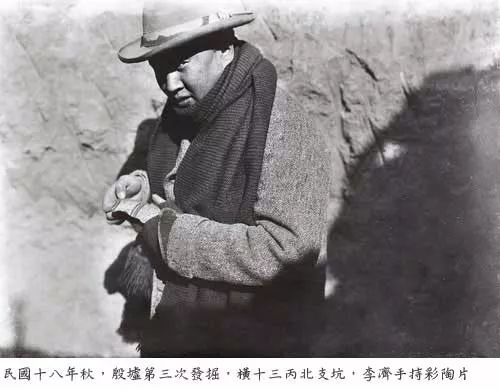

殷墟第三次发掘

发掘年份:1929年秋

发掘地点:小屯

第一期:10月7日至10月21日

第二期:11月15日至12月12日

工作人员:李济、董作宾、董光忠、张蔚然、王湘

参观者:梅原末治

发掘地点为小屯村北和西北两处,在村北开探沟21条,探坑118个,发掘面积836平方米。共发现墓葬24座,灰坑11个,出土甲骨文3012 片,著名的大龟四版、牛头刻辞和鹿头刻辞为这次发现之精品。通过这次发掘,李济认为:“殷墟的范围,实超出小屯村境界以外。”

1929年殷墟第三次发掘期间,河南图书馆馆长兼民族博物院院长何日章前往小屯进行两个月的发掘。是年十二月,史语所所长傅斯年赴开封与河南省政府协调,并签订解决办法,由河南遴选人员参加史语所发掘。1930年春,何日章再赴小屯进行两次发掘,史语所为避免纠纷,暂停殷墟发掘工作,转往山东、东北,进行调查及发掘。史语所殷墟发掘工作于1931年春复工。

殷墟第四次发掘

发掘年份:1931春

发掘地点:小屯

发掘日期:3月21日至5月12日

工作人员:李济、董作宾、梁思永、吴金鼎、郭宝钧、李光宇、刘屿霞、王湘、周英学

参加者:马元材、谷重轮、关百益、许敬参、冯进贤、石璋如、刘耀

视察者:傅斯年

发掘地点:后冈

发掘日期:4月16日至5月12日

工作人员:梁思永、吴金鼎

参加者:刘耀

发掘地点:四盘磨

发掘日期:4月16日至30日

工作人员:吴金鼎、李光宇

由李济主持,发掘地点有小屯村北、四盘磨、后冈等地。小屯村北的发掘,开始将小屯遗址分为 A、B、C、D、E等5区,分别由粱思永、郭宝钧、董作宾负责,开探沟175个,面积约1470平方米。发现大片版筑基址,出土甲骨文782片及铸铜陶范等。坑E10中出土大量兽骨,有鹿头刻辞、虎头骨、象牙床、鲸肩胛、牛骨及鹿骨等。象骨和鲸鱼骨的发现,对于研究商代的动物群以及当时的气候、生态环境与交通更具重要意义。四盘磨发掘,由吴金鼎、李光宇负责,开探沟20个,发掘面积100余平方米。后冈发掘,由梁思永负责。开探沟25 个,面积216平方米。出土1块字骨。这是小屯以外发现甲骨文字的第一次。这次发掘的最主要收获是发现了仰韶、龙山、殷代文化直接叠压的地层,从而确定了这三种文化的时代序列。

殷墟第五次发掘

发掘年份:1931年秋

发掘地点:小屯

发掘日期:11月7日至12月19日

工作人员:董作宾、郭宝钧、刘屿霞、王湘

参加者:马元材、石璋如及安阳参加员李英伯、郝升霖

发掘地点:后冈

发掘日期:11月10日至12月4日

工作人员:梁思永

参加者:刘耀、张善

由董作宾主持,发掘地点有小屯、后冈。小屯村发掘,除原五区外又增开F区,共开探坑93个,发掘 面积818平方米。出土甲骨381片。首次发现版筑基址叠压大圆坑的地层关系。后冈发掘,参加发掘的有粱思永、刘鐀等。共开探坑20个,面积共385平方米。发现一条长70米,宽2—4米的夯土围墙。

殷墟第六次发掘

发掘年份:1932年春

发掘地点:小屯

发掘日期:4月1日至5月31日

工作人员:李济、董作宾、吴金鼎、刘屿霞、王湘、周英学、李光宇

参加者:马元材、石璋如

参观者:张嘉谋、关百益

由李济主持,发掘地点有小屯、高井台子、王裕口北地。小屯发掘,共开探坑82个,面积约900平方米。发现一处面积为30x10米的版筑基址,上有三座门及排列整齐的柱础石,学者们断定其为宫殿遗迹。高井台子位于侯家庄村西北,洹河之滨,共开探坑33个,面积约300平方米。在这里又一次发现殷代、龙山、仰韶文化层相叠压的现象。王裕口北地发掘,开探坑9个,面积116平方米。

殷墟第七次发掘

发掘年份:1932年秋

发掘地点:小屯

发掘日期:10月19日至12月15日

工作人员:董作宾、石璋如、李光宇

参加者:马元材

视察者:李济、傅斯年

参观者:任鸿隽

主要在小屯村北的A、B、C、E四区工作。由李济主持,共开探坑173个,面积为1612平方米。发掘多座版筑基址,形状有矩形凹形条形等。它说明小屯北地确为殷代宗庙宫殿所在。发现甲骨文29片。

殷墟第八次发掘

发掘年份:1933年秋

发掘地点:小屯

发掘日期:10月20日至12月25日

工作人员:郭宝钧、李景聃、李光宇、刘耀、石璋如

参加者:马元材

视察者:李济

发掘地点:四盘磨

发掘日期:11月15日至12月21日

工作人员:李光宇

发掘地点:后冈

第一期:1933年11月15日至1934年1月3日

第二期:1934年1月15日至24日

工作人员:刘耀、石璋如、李景聃、尹焕章

视察者:李济

小屯村北发掘,主要在D区,由郭宝钧主持,共开探坑136个, 面积约3000平方米。发现两处版筑基址,基址上除石础外,还有铜础10个。出土甲骨文257片。四盘磨发掘者李光宇,开探坑2个,发现殷代小墓1座。后冈发掘者刘燿、石璋如、李景聃、尹焕章。共开探坑57个,面积约300平方米。除继续发掘夯土围墙外还发现了1座带两个墓道的殷代大墓。大墓四隅发现殉葬人头28个,此乃首次发现殷代殉人遗迹。

殷墟第九次发掘

发掘年份:1934年春

发掘地点:小屯

发掘日期:3月9日至4月1日

工作人员:董作宾、石璋如、李景聃

参加者:冯进贤(河南省政府委员)

参观者:徐炳昶

发掘地点:后冈

第一期:3月15日至4月1日

第二期:4月10日至20日

工作人员:刘耀、尹焕章

发掘地点:侯家庄南地

发掘日期:4月2日至5月31日

工作人员:董作宾、石璋如、刘耀、李景聃、:尹焕章、祁延霈

参加者:冯进贤(河南省政府委员)

视察者:李济、梁思永、郭宝钧

参观者:方策(安阳专员)、苏孔章(保安副司令)、张曹(秘书)、顾立雅(Herrlee Glessner Creel)

发掘地点:南霸台

发掘日期:4月30日至5月22日

工作人员:石璋如

小屯村北发掘,主要在d、f两区。由董作宾主持,共开探坑28个,面积约300多平方米。发现版筑基址甲骨文441片。在小屯发掘之际体工作人员调往侯家庄南地发掘。共开探沟120个,面积1271平方米,发现夯土基址两处,窖穴15个,出土甲骨文等。其中以大龟七版为最重要发现。自此出土甲骨文地点自小屯、后冈外又增加一处侯家庄南地。后冈发掘共开探坑30个,发掘面积308平方米。这次后冈殷代大墓的发现,启示学者们去寻找殷王陵的信念。武官村南霸台发掘由石璋如负责。开探坑8个,面积93平方米。

殷墟第十次发掘

发掘年份:1934年秋

发掘地点:侯家庄西北冈

发掘日期:10月3日至12月30日

工作人员:梁思永、石璋如、刘耀、祁延霈、胡厚宣、尹焕章

参加者:马元材

视察者:李济

参观者:滕固、黄文弼

发掘地点:同乐寨

发掘日期:10月29日至12月5日

工作人员:梁思永、石璋如、胡厚宣

侯家庄西北冈分东西两区进行发掘,面积约3000平方米。在西区发现四个带四个墓道的大墓(M1001, M1002,M1003,M1004),在东区发现小墓63座,发掘了32座,其中大多为祭祀坑。学者们根据大墓的规模宏大,随葬品之丰富与精美,推断其为殷代帝王之陵。秋口同乐寨发掘开探坑6个,面积223平方米。