书籍资料库

马伟丨图像与装饰的对话——试论固原地区粟特裔墓葬的二元性结构

图像与装饰的对话

——试论固原地区粟特裔墓葬的二元性结构

马伟

西北大学文化遗产学院

图像,是人类视觉的基础和对自然景观的主观反映与产品,可能包含了形象、母题、情节等内容,根据其性质的差异,可以分为“象生”与“圣像”两种形式,前者是高度形式化的图像,具有世俗性的特征,后者则是偶像化或象征化的图像,具有宗教性的特征[1],二者共同构成了墓葬图像系统。在中古时期的墓葬中,墓室空间与图像的互动与整合之感较强,这是因为这一时期墓室、甬道、墓道的纵向布局,为图像的配置提供了充足的空间,因此,作为图像最主要的载体,对称性分布的壁画与天井、过洞等墓葬整体结构恰好一同连贯成长卷式的和谐又简洁的整体[2]。

与拥有特定题材和文化意涵的图像所不同的是,墓葬空间内还会出现另一种视觉化的产物,即装饰。所谓装饰,常常并不单独出现,而是主要依附于建筑、器物中[3] ,“饰以金银、加之珠玉”的修饰、饰物即属于装饰,其属性往往由被依附者决定, 指向不同的行为者[4]。墓葬空间中的装饰,基本上取材于器物纹饰文化,或是作为墓室的框架、修饰元素而出现,符号化的意味较浓。因此,对既有装饰的改造与反常规的装饰元素的出现,则可能代表了一定的文化特征。

自北朝早期伊始,葬具已具有装饰化的倾向,一些原饰于器物上的纹样逐渐作为葬具的边框而出现,受草原文化的影响,用贴金纹饰装饰葬具的金饰棺也滥觞于北魏平城时期;而北朝晚期,粟特裔大量使用石葬具,因此线刻或浅浮雕装饰的金地围屏石榻也较具时代特色[5]。进入隋唐后,一方面,墓葬内的图像因体制化的影响,大都呈现出程式化的特点,另一方面,装饰文化则继续发展,随着中西文化交流的日益频繁,一些原产自西方的装饰纹样也开始被工匠吸收借鉴,并广泛用于墓葬装饰元素中,因而较之于图像而言,墓葬装饰更具泛化的含义,也正因如此,一些研究中常用装饰涵盖图像[6]。在国内已发现的北朝晚期至隋代的粟特裔墓葬中,常常用来自于粟特地区的装饰性元素置换或添加于汉地既有的图像中,或是干脆在葬具、墓志、墓门的边框处直接使用极具种族文化的造型艺术以表现墓主的族属,这说明墓葬内装饰与图像之间具有流动性,更代表着装饰元素可以部分反映墓主的族群认同。

从固原地区隋唐时期的粟特裔墓葬来看,图像与装饰在形式与意义上的交互作用与二元性结构也十分明显。墓葬中受体制化影响而出现的装饰性元素,常出现于墓志、墓门、棺床及葬具的边框处或随葬器物上,它们既可以是墓主进入官僚等秩体系的象征,伴随着一些具有中亚文化特色的元素出现于既有的装饰系统中时,也表现出了胡汉杂糅的特点;墓葬图像则相对稳定,由于图像的配置、布局与大小比例主要用于强化墓葬的空间感,因此其多位于墓道与墓室的壁面上,墓道内壁画多极仿院落宅院与仪仗,墓室则主要为屏风式壁画,多为男女侍从等,礼仪性质明显,因而图像几乎不见异化现象,其壁画风格应是北朝遗绪。

以下将固原地区隋唐时期粟特裔墓葬的装饰与图像元素并举,是为了凸显装饰元素内部胡、汉二元性结构,并说明装饰元素中的胡风因素与图像中的汉化因素之间和谐统一的特点,继而再探讨该地区粟特裔墓葬的装饰史观与汉化模式。

固原地区隋唐时期粟特裔墓葬中的装饰元素根据载体的不同,可分为墓志、墓门、石幢、棺床以及随葬品这四类。装饰元素中,汉地既有的装饰元素较多,但也有一些再造装饰出现,可能与墓主的族群认同有关。而从内容上看,装饰元素既可以是具体的图案纹饰,也可以是用质地不同的材料附加装饰于某一人工制品。以下将对不同载体的装饰元素进行介绍与分析。

(一)墓葬内的诸装饰元素

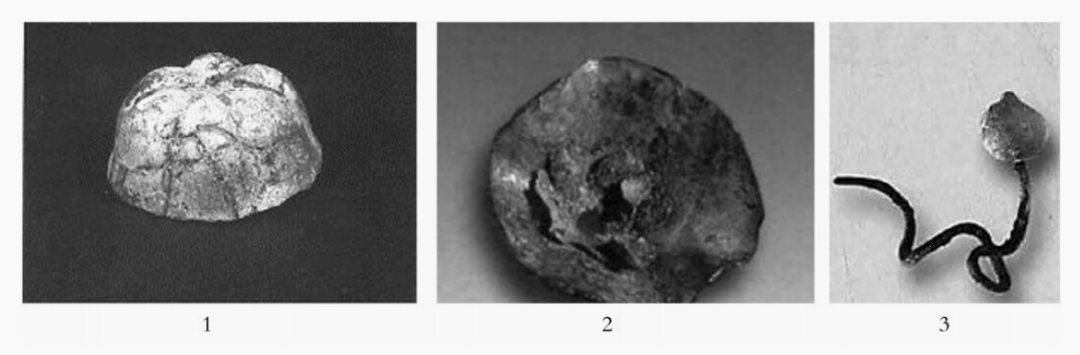

1、墓志

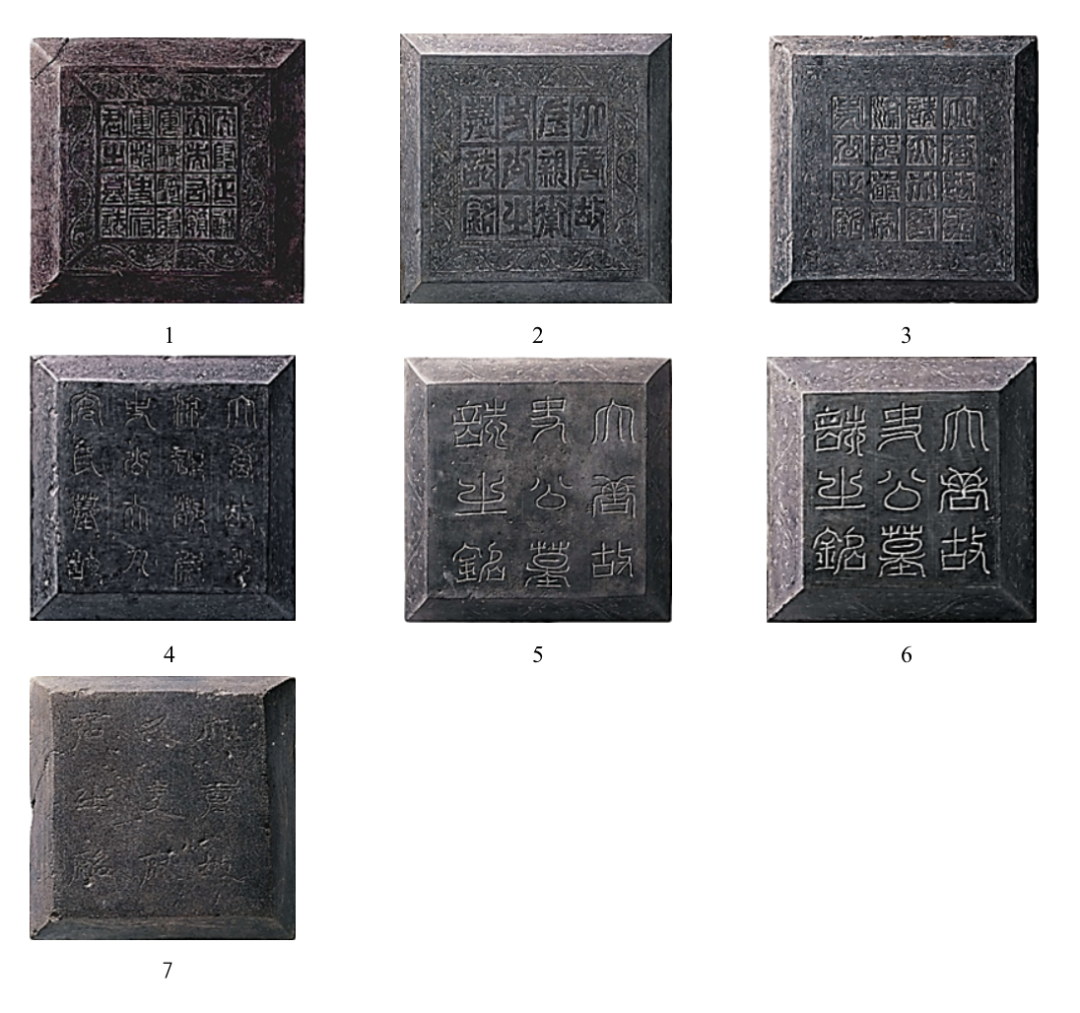

目前,在固原地区隋唐时期的粟特裔墓葬中共发现墓志7合,均为覆斗形墓志[7]。按照入葬时间早晚关系,依次为史射勿、史道洛、史索岩及妻安娘、史诃耽、史铁棒、史道德(图1)。质地方面,除史道德墓的志盖为红色砂岩质以外,包括史道德墓志石在内的其余史氏各墓志石、志盖均为青石质地;尺寸方面,除史射勿墓志盖与志石尺寸略小,为46.5ⅹ47厘米以外,史氏其余墓葬各墓志尺寸均在56.5—62ⅹ56.5—62厘米之间;形制方面,各墓志均为盝顶式,志石为方形,志盖则四面斜杀,其中,史射勿墓志、史道洛墓志与史索岩墓志形制接近,盖顶正中为正方形框与棋格,棋格内阳刻篆文,边框外有纹饰作为装饰,史索岩妻安娘墓志、史诃耽墓志、史铁棒墓志与史道德墓志形制接近,盖顶平素无框,仅有栏线并在其内阴刻篆文;纹饰方面,史射勿墓志、史道洛墓志、史索岩墓志的志盖四面斜杀处刻有四神纹饰带,志石四侧各有三个壸门,以壸门为框,框内刻十二生肖或复合型怪兽图,背景为卷云纹、山峦,史索岩妻安娘墓志的志盖四面斜杀处刻卷草纹,志石平素,史诃耽墓志、史铁棒墓志的志盖四面斜杀处与志石四侧均刻蔓草纹饰,志盖篆文也显然出自一人之手,而史道德墓的志盖四面斜杀处刻卷草纹饰,志石四侧刻复合型动物纹饰,背景为卷云纹饰。

总结来看,各墓葬墓志的装饰元素依照内容的不同可分为背景纹饰与动物纹饰两个系统。志盖四面斜杀的四神各对应志石四侧的三个壸门内动物纹饰,但无明显方位规律。四神纹饰中,虽然青龙、白虎与朱雀、玄武两两对称,但显然弱化了四神与方位的对应关系[8];背景纹饰中,与动物纹饰组合出现的有卷云纹、山峦与壸门,作为框架结构出现的背景纹饰则均为卷草、蔓草与忍冬纹饰。而志石四侧的动物纹饰则存在着一些时代特征,如隋末墓志的志石动物纹饰为确切的十二生肖图案,壸门内饰有卷云纹+动物+山峦;初唐时期志石的动物纹饰为十二个造型相似、动作迥异的怪兽或复合型动物图案,动物纹饰不再出现于框内,而是均作追逐状;盛唐时期,志石四侧各为两只追逐状的复合型动物图案,背景为卷云纹饰。

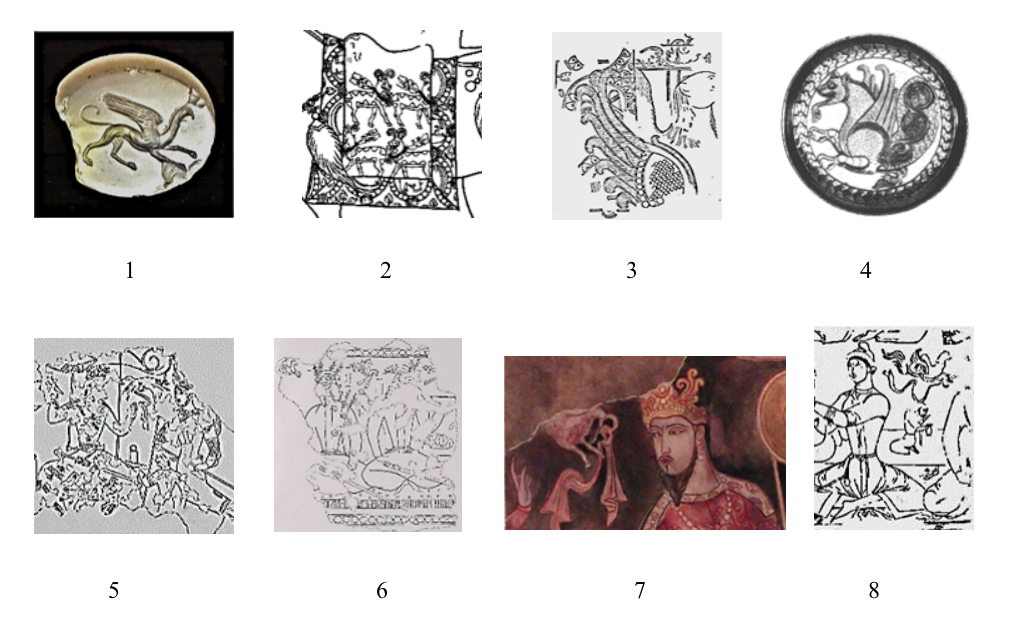

图1 史氏墓志志盖形制与四面斜杀纹饰

1、史射勿墓志盖(采自《固原文物精品图集》中册,230页);2、史道洛墓志盖(采自《固原文物精品图集》下册,40页);3、史索岩墓志盖(采自《固原文物精品图集》下册,42页);4、史索岩妻安娘墓志(采自《固原文物精品图集》下册,48页);5、史诃耽墓志盖(采自《固原文物精品图集》下册,52页)6、史铁棒墓志盖(采自《固原文物精品图集》下册,50页);7、史道德墓志盖(采自《固原文物精品图集》下册,56页)

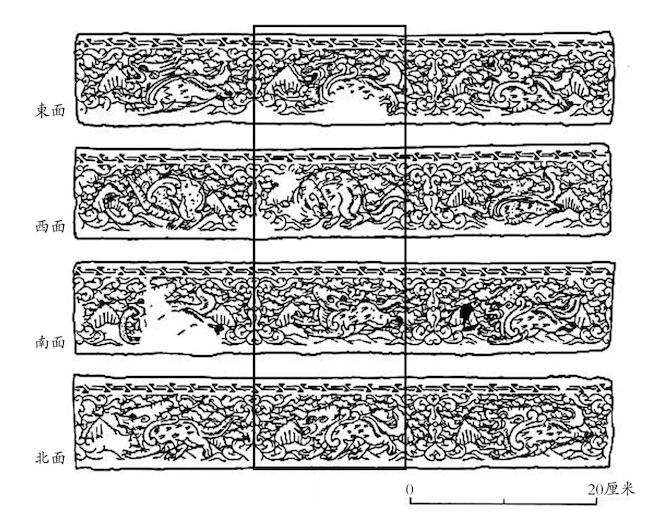

史道洛墓志的志石图案与史索岩墓志相似,志石东面从左至右依次为三尖角有翼怪兽、龙首有翼奔跑怪兽、昂首有翼怪兽;西面从左至右依次为有翼怪兽、回首长鼻卧伏状怪兽、昂首有翼宽尾上竖怪兽;南面从左至右依次为宽尾上竖怪兽、公羊首有翼后半部为卷云纹飞奔状怪兽、有翼宽尾上竖怪兽;北面从左至右依次为后凸脑尖有翼怪兽、狮形有翼怪兽、长鼻上竖锯齿状尾怪兽(图2)。不难看出,志石每一侧图案中左右两边的怪兽形似,而中间显眼处的怪兽则较有特点,造型各不相同,在汉地装饰系统中并不常见,应是有意为之。

史道德墓志的志石图案则完全脱离了十二生肖动物的程式化构图,每一侧只有两个复合型动物纹饰,均以卷云纹作为背景,其中三侧图案为奔腾追逐状的两只有翼短尾怪兽,另一侧图案则为扇尾上竖的怪兽追逐奔逃的公羊,相比于初唐时期,图案风格已有明显的简化趋势。

以上墓志志石均发现有以公羊为原型的带翼动物纹饰,其后部身体遍布小卷云纹饰,飞奔状,肩部的双翼卷曲度较明显,后蹄与卷云纹的融合之感较强。而同样的装饰元素也见于北周康业墓石棺床榻板以及史君墓石椁上(图3、4),在史君墓石椁底座上还发现有一个带展开双翼的公羊头,显然这是一种北朝时期流行的装饰元素,其来源可能与粟特造型艺术有关(图5)[9]。

2、墓门

目前,固原地区已发现的隋唐时期粟特裔墓葬墓门保存较好者有三例,分别为史诃耽、史索岩与史道洛墓所出,其中史诃耽与史索岩墓门为石质,史道洛墓门为木质,因而石墓门装饰保存状况良好。史道洛木质墓门发掘时发现墓门表面有白、黄、绿和红色颜料痕迹,墓门上钉有铁钉,中部有一对素面铜质铺首,用铁锁扣合,门扇、门边框未见明显装饰,或原有彩绘图案,现已脱落[10]。以下主要针对史索岩与史诃耽墓所出墓门的装饰元素进行介绍。

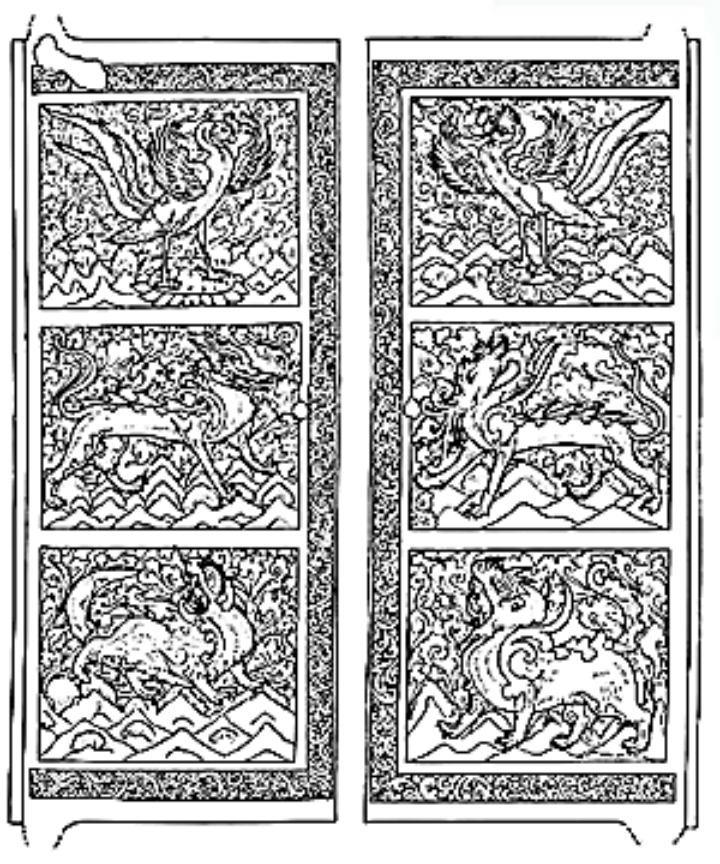

史索岩墓石门为青石质,分门楣、门额、门框、门槛、门砧和门扉。门楣为半月形,正面中央为两只侧身站立的朱雀,双翼伸展,间有缠枝蔓草纹饰,背景主要为卷云纹饰。门额正面为缠枝双结花纹,间饰卷云纹与如意纹,边框为连续卷草纹图案,加饰卷云纹。门框正面与内侧线刻缠枝双结花纹与卷云纹。门槛上部中央为线刻团花纹,左右为卷草纹,侧面中央为缠枝双结花纹,左右对称分布卷草纹。门砧正面三侧线刻兽面纹,口部大张露出獠牙。门扇图案分三层,上层为对称分布、立于莲瓣纹小毯的朱雀,莲花纹中间为一圈联珠纹饰,背景为卷云纹与山峦,中层为行进状的青龙纹,背景同为卷云纹与山峦;下层为双翼尾粗、口部大张的怪兽,背景与中、上层一致,门扇边框为连续忍冬纹饰(图6)。

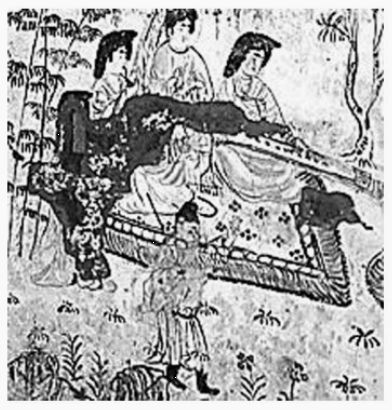

该墓门三栏式的构图法与昭陵陪葬墓牛进达墓(651年)的墓门相似(图7),牛进达墓门的门扇同样分为三层,上、中、下三层分别为有翼怪兽、坐于莲花座上胡裔力士以及狮子,可见此类用于墓门的装饰应是初唐时期所流行的。而墓葬中莲花形圆毯或座的装饰母题则出现更早,北魏正光五年(524年)元谧石棺佛龛造型的前档上就有明显的莲花纹饰,北周时期粟特裔墓葬中也有较多胡裔踩莲花座的造型出现,文献中称其为“舞筵”,其来源可能为中亚地区盛产的羊毛毯之类的舶来品[11],并在进入唐代后广泛用于墓葬图像中,在石刻艺术中获得了充分的表现,如唐盐池何氏墓的墓门上就发现有胡人在小圆毯上摆出胡旋舞的造型。

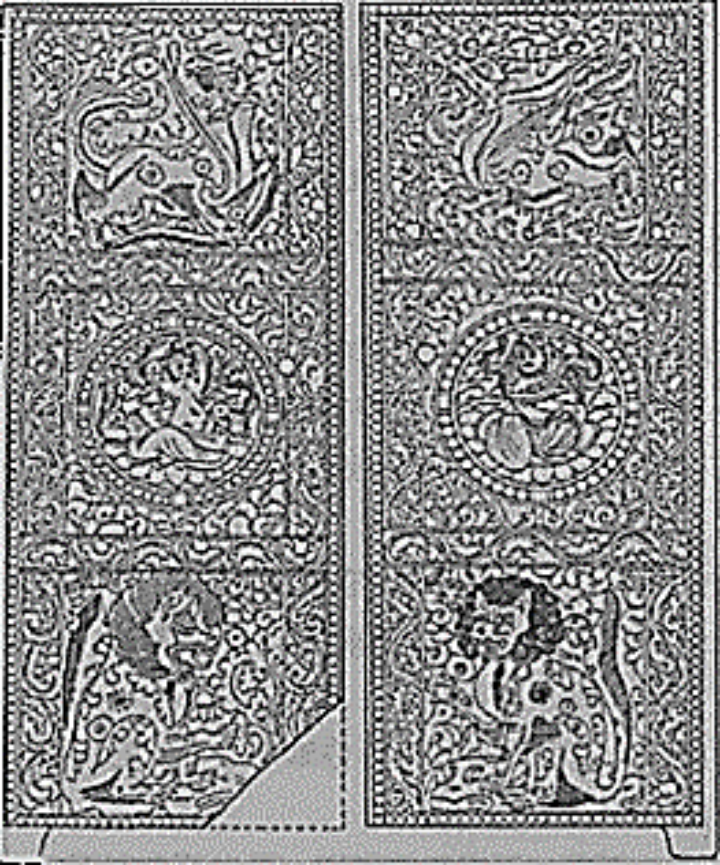

史诃耽墓石门为青石质地,同样也由门楣、门框、门槛、门砧和门扇这六部分组成。门楣呈半圆形,表面涂白,正中线刻一对朱雀纹,一只作回首状,一只面朝左,背景为卷云纹与山峦。门额正面均由联珠纹组成七个环形边框,正中为口露利齿的兽首,两侧图案对称,从左至右依次为天马、莲花、朱雀,天马长尾卷翘,前胸长有翼尖卷曲的双翼,莲花为四瓣,其下有叶衬托,朱雀为侧立状,背景均为卷云纹。门框正面为连续双花结,加饰卷草纹。门槛正面为连续忍冬纹。门砧为素面。门扇为一对正面站立的人物像,或为门吏,头戴双扇小冠,长须,袍摆曳地,双手抬起相交,背景为卷云纹,门扇边框为连续忍冬纹带(图8)。

该墓石门装饰构图与董务忠墓(698年)石门相似(图9),二者门楣均为一对朱雀纹,门扇均为一对人物正面像,门砧均为素面。董务忠墓门额图案为一对青龙,与史诃耽墓不同。将带翼的马雕绘于环形联珠纹内的做法在北朝时期石棺床雕刻图案中较为常见,如美秀博物馆藏石棺床基座上,就可以看到联珠圆圈天马纹(图10)。这一母题可能来自于纺织品上的装饰纹样,联珠纹内常出现野猪、公羊、鹿、马等动物,此类联珠圆圈内饰有动物的装饰元素被认为是粟特地区织物中最常见的题材,受粟特裔族群喜爱[12]。带有这种纹样的粟特织锦还常被贩卖与贡献,因此北朝至隋唐时期常见于宫廷中,在民间也备受欢迎,联珠圆圈内动物纹被汉地既有纹饰所代替[13]。此外,北朝晚期粟特裔墓葬石葬具中还发现一种带有鱼尾的翼马形象,并且颈部戴有绶带,有些翼马的鱼尾十分明显,马后部的鱼鳞用于表现其鱼尾的结构,马头部还戴有新月冠,或许象征着某种神祇(图11、12)。进入唐代以后,汉地工匠对以上粟特装饰元素的使用更加娴熟,譬如何家村出土的马首独角带翼鸟尾的复合型怪兽纹,即被认为是深受粟特造型艺术影响而对既有汉地传统“飞廉纹”的再造装饰[14]。

3、石幢

目前,石幢发现有2件,均为青石质,分别为史索岩墓与82M2所出。石幢通体呈八棱形,顶部有一四方形榫。

史索岩墓所出石幢下部残,上部八面均有纹饰,为缠枝卷云纹。82M2所出石幢装饰较为复杂,下部通体满刻图案,背景为缠枝宝相花纹,加饰有海石榴纹,在这些纹饰之间还刻有人物、动物与怪兽图案,两面相对。其上段一周为狸、长尾上竖的怪兽、公羊、狮子;中段一周为飞鹤、相对而坐的童子;下段为奔跑状公羊,似乎被某动物追逐(图13)。

在唐代,石幢立于墓前几乎已成为一种定制,“凡下五品至庶人”皆置,其上雕陀罗尼经或序,刻祖先姓名,有消灾除恶的作用[15]。史氏墓地出土2件石幢,以缠枝宝相花与石榴纹为背景加饰一周人物、动物纹的做法,使其装饰性意味较浓,同时,石幢上的装饰元素与墓志、墓门处装饰相对一致,均表现为分栏、对称、追逐的构图方式。关于该石幢装饰元素的绘画风格与艺术水准罗丰已有较多阐释,他认为这是初唐至盛唐之间的产物,受到了西域绘画技法的影响,虽然与佛教相关的内容较少,但其中婴戏图仍可能与佛教化生童子有关[16]。这里仅就婴儿装饰元素作一些补充分析。82M2石幢所见婴儿图案,应是目前初唐至盛唐之间发现最早者,盛唐及以后常见于长沙窑瓷壶图案上的婴儿装饰,与该石幢类似,婴儿为主体花纹装饰的附庸。如韩休墓室东壁乐舞图中,在女乐队下方躬身站立的男子形象处,原绘有一奔跑嬉戏的婴儿,其双臂前伸呈拥抱状,上身着衫,下着裤,该图案可能就是此类装饰元素的实例(图14)[17]。此类以婴儿作为某种主体纹饰的附加装饰元素的现象,在北朝时期也有发现,如北周史君墓石椁门槛上的婴戏狮图,因婴儿元素的加入,使得原本呆板的狮子形象也变得生动不少(图15),目前一些学者认为此类婴戏图的装饰元素可能滥觞于三国时期,并在唐宋时期较为流行[18]。

4、棺床

史氏墓地各墓均出土有棺床,质地有石质、生土质与砖砌三种,其中,生土棺床大都只涂白表面,绘有简单红色波状线纹,此外并无其他装饰;砖砌棺床砌成须弥座,正面竖侧有3个壸门,侧面的竖侧有2个壸门,但并无明显装饰元素出现。石棺床的四侧则线刻有花纹与动物纹饰。

史诃耽墓石棺床纹饰均线刻于边框与正面竖侧,其中,边框处为连续卷草纹带,正面与侧面壸门内线刻着双长翼尾部上卷的怪兽或朱雀,背景为卷云纹与山峦。朱雀图案出现于棺床东侧第一壸门处(图16),而墓主尸骨摆放位置为头西脚东,这与北朝以来朱雀图案位于墓棺前档,或石棺床正面的情况有所不同,可见这里的朱雀图案并不与方位有关,而与之形制相仿的唐节愍太子墓围屏式石棺床上的线刻图案却未见类似的装饰元素配置[19]。

饶有趣味的是,北周康业墓石棺床座的东侧最前方,也发现有公鸡图案(图17),与史诃耽墓床座的朱雀图位置相一致。公鸡很少见于中国传统墓葬内的雕刻中。沈睿文曾指出北周翟曹明墓石门的门额上出现的公鸡图案,代表祆教的圣禽斯劳沙(Srōš),他是亡灵的引导者,帮助死者灵魂通过钦瓦特桥[20];罗丰、荣新江也认为,翟曹明墓石门上的天王、力士、公鸡以及狮子等形象,表现出了墓主的祆教信仰[21];林圣智则根据翟曹明墓石门上公鸡图案的意涵,进一步指出,康业墓床座东侧最前方的公鸡图案,其功能正如祆教经典《闻迪达德》记载,公鸡可以在东方破晓啼鸣可以除魔[22],可见,康业墓中公鸡装饰元素的出现位置,似乎是有意为之。同样地,史诃耽墓石棺床基座同一位置出现的朱雀图案,我们也可以作出如下假设:其一,由于史诃耽与康业同为粟特裔身份,因此二者在丧葬的选择中可能存在相近或相同的选择;其二,由于进入唐代后,拥有官阶的粟特裔墓葬已不再使用北朝时期常见的围屏石棺床、石椁一类的葬具,墓葬也大都接受了体制化改造与等级限制,墓葬建制方面与汉族无异,因此墓葬中直接表现其信仰文化的装饰元素较少,它们或许将一些汉地既有元素重新加以拆解与转用,使之更为“隐性”地表达墓主个人的信仰意涵。如果以上假设并不是惊人的巧合,那么史诃耽墓石棺床座东侧最前方出现的朱雀,不但造型上与公鸡相似,恐怕其功能也有过之而无不及,是墓主用汉地传统装饰元素转用并加以掩饰,从而最终表现其自身信仰意涵的载体。当然出于谨慎起见,我们也可以说史诃耽墓石棺床基座东侧最前方出现的朱雀图,并不如其他北朝至隋唐时期汉族墓葬一样,朱雀多位于棺床基座正面,这种异乎寻常的做法,或许存在一定的深意,笔者认为应不排除其具有特殊信仰意涵的可能,是耶非耶,还有待于更多考古发现的印证。

5、随葬品

随葬品方面,固原史氏各墓葬的装饰性元素主要分两种。其一为贴金装饰,其二为特殊性器物上的图案装饰。其中,贴金装饰不同于墓葬内常见的具有一定内涵与程式的装饰元素,是以一种完全质地不同的材料加饰于特定人工制品的特殊现象,因此,贴金后的器物,往往因贵金属本身所具有的较高价值而提升该器物的等秩或功用。特殊性器物上的图案装饰主要为一些可能来自于墓主中亚故土,并带有强烈种族与文化象征意涵的图案,例如印章、戒指上的装饰等。

(1)固原史氏的贴金装饰主要见于武士俑、镇墓兽和玻璃器上。这其中尤其以俑类的贴金装饰最具特点。根据报告的描述,贴金装饰并非是简单用金箔覆于陶俑表面,仔细观察原报告彩色图版以及对陶俑色彩的还原,能辨识出已贴金(银)的部分有:张口武士俑:头盔上翻折部分的搭扣,头盔左右带状鱼鳞甲片,项护前面的接合部分,披膊上半圆形肩甲中心部分,手腕处的臂护及臂护系带前端的金属配件、扣环,胸甲中央甲带的边缘及内甲的细方格部分,与甲带交叉部分的圆环,圆护边缘,最外层膝裙外缘带状部分,膝裙左右两侧鳞状甲片,膝裙内侧勾边,膝盖下的环带与前面纵向的带子,吊腿内外莲花纹,靴面扣环,背面甲片(图18)。人面镇墓兽:头发与头发勾边,翅膀中心与羽毛前端,胸部至腹部的豹皮带子,肘部爪尖内侧(图19)。闭口武士俑与兽面镇墓兽贴金部分大体与以上两例相同。

经以上观察得知,①所谓的贴金,并非是在器物表面贴上大片金箔,而是将金箔裁剪后再捶揲加工成鳞片状,或是裁剪成条形或小矩形后配合陶俑细部特征,再用墨线描绘,甚至是人物的发丝也选择用细小的条状金箔粘贴;②贴金的部位,可能已将金、银箔的原色考虑在内,因此,贴金与陶俑整体着色较搭配;③贴金用于凸显陶俑的金甲、金头盔、金带、金发、金爪以及金翼等部位所使用材质的奢华属性。

玻璃器的贴金装饰则较为简单,一般贴附于玻璃碗的瓜棱形腹壁凹槽处,喇叭形玻璃花的花蕾处,或是玻璃小花的花瓣处(图20),主要用以表现这些饰品的贵重性[23]。

分析来看,贴金人物像的做法可能始自北朝时期。一方面,从社会文化史的角度看,随着南北朝时期佛教的发展,贴金彩绘佛像已并不罕见,用贴金的装饰表现佛像的庄严与细部特征,可以增强石雕艺术的表现力。另一方面,从丧葬文化的角度看,北魏平城时期贴金墓棺已成为高等级葬具中较常使用的装饰元素,其产生可能与草原民族对黄金的钟爱有关[24],如固原地区北魏时期冯始公夫妇墓(489年)所用漆棺,即完整保留了贴金装饰的形态,该墓漆棺先大面积贴附金箔,然后用金泥描绘纹饰,已将贴金与纹饰相组合的装饰元素运用娴熟[25]。北朝晚期粟特裔墓葬所使用的金地屏风,也应属于受北魏贴金装饰文化影响下的产物[26]。进入隋唐后,贴金装饰元素还广泛现于随葬器物中,史氏墓地中,在史诃耽墓、史道洛墓、史铁棒墓中,均发现有贴金箔条或鎏金铜条的玻璃器,同类产品在关中地区也有较多发现,如陕西羊头镇李爽墓(668年)[27]、陕西西安东郊唐温绰夫妇墓(670年)[28]等。这些玻璃器为高铅玻璃,因此玻璃器颜色多呈绿色,以上墓葬贴金玻璃器分布地区相近,很可能是7世纪中叶西安地区采用本土技法所制作的[29]。

此外,史诃耽墓室淤土中还发现有大量云母片,大小不一,最大直径为3厘米,似无明显分布规律。但是在同一地区稍早时期的北周墓葬中,也发现有一种使用贴金云母片大量随葬的做法,根据出土位置来看,其大都位于第五天井处,该地点还共出有乘舆与辇,因此推测应为其上的装饰品[30]。北魏司马金龙墓的墓室中也曾发现有一些云母残片,过去并未引起人们的注意,如果北周田弘墓贴金云母确系车辇上的金网装饰,那么司马金龙墓屏风上的车辇图上很可能原加饰有较多云母片。因此,结合以上两墓的发现情况,史诃耽墓室中的云母残片也应属于墓葬内装饰元素的一种,其很可能为墓葬内漆器或墓棺上的原有装饰。可见,该地区粟特裔墓葬的装饰元素与墓葬形制一样,较多受到了西魏、北周的影响。

(2)特殊性器物上的装饰元素发现较少,但均较有特色。如史射勿墓中发现的金戒指,虽然戒指上的镶嵌物已经遗失,但是根据同形制戒指的发现情况来看,其上应原装饰有宝石,宝石上还阴刻有一些装饰,可能产地与工艺并非来自汉地。保存更好的实例是史诃耽墓所出的宝石印章。

不同于史氏各墓葬内装饰元素或置换、或再造或转用的“隐性”表达,史诃耽墓出土的宝石印章,装饰元素中的信仰成分则十分显著。首先,装饰图案中狮子与石榴(生命树)的组合在汉地较少看到,在伊朗文化中,石榴与象征丰产的多位女神有关,郭物则根据伊朗专家对印章文字的解读后进一步判断,狮子、石榴以及刻文的含义最有可能与古代伊朗的神祇阿什女神有关[31]。刻文“虔诚的,敬神的,可嘉的,尽责的”带有明显的古老琐罗亚斯德教色彩,象征着对神祇虔诚的信仰与自身敬神的坚定信念,而装饰图案中一枝三杈的石榴元素也在古代波斯地区非常流行,其流传时代的上限甚至可至公元前7世纪的古代波斯南部地区。如此古老的装饰元素与固原史诃耽墓所出宝石印章直接相关的可能性较小,原因在于二者的年代相差太远。介于此,一些学者认为这类元素可能与萨珊王朝时期的带双翼三杈石榴树图案有一定的渊源关系,因而该件宝石印章可能是粟特裔借由陆上丝绸之路从大约与史诃耽同时期的西亚地区所带入的[32]。

总体来看,固原地区粟特裔墓葬的装饰元素兼具汉化与胡化的因素,并以汉化的特点较为明显。首先,墓葬内的装饰基本沿袭了北朝以来的风格,“远绍魏规,近承周制”是该地区粟特裔墓葬文化的集中体现,除此以外,只是针对装饰元素的具体配置与布局细部有一些细微的变化;其次,相较于北朝晚期粟特裔墓葬中典型的与祆教有涉的装饰文化元素的集中出现,固原地区隋末唐初时期拥有官阶的粟特裔墓葬显然弱化了在装饰元素中表现其种族文化的需求,一些来自粟特地区的装饰母题更多融入到了汉地的装饰系统中,几乎不见神像、神祇一类的元素,与自然崇拜有关的装饰元素也被置于汉地既有的瑞兽体系中;最后,虽然我们试图在粟特裔墓葬中明确不同装饰元素所代表的丧葬文化意涵的差异,但是不可否认的是,进入隋唐以后,大多数来自西域、中亚或西亚的装饰元素均可能为汉地工匠依据粉本的再创作,而并非直接来自于以上地区,即使也存在一些直接来自于同时期中亚、西亚等地的装饰元素,其所蕴含的信息量也可能存在着一些“图像陷阱”。

但是,即便如此,我们也能从以上的分析与比较中获取一些比较重要的墓葬装饰元素的选择倾向。例如,该地区粟特裔墓葬所出现的有翼复合型动物纹饰出现比例相对较高。我们知道,翼尖内卷、宽尾上竖的造型艺术被认为是西亚、中亚和草原地区造型艺术的特点[33],而装饰元素的致畸风格也是中亚粟特本土的一种古老传统的特征[34]。因此,史氏粟特裔墓葬使用这些具有粟特文化特征的装饰元素,一方面代表了一种群体共同记忆的留存,另一方面则还说明了这些装饰元素可能与特定的丧葬文化有关。以下我们可以将一些较为特殊的装饰元素与中亚地区的造型艺术相比较,追索其渊源。

(二)固原地区粟特裔墓葬装饰元素的中亚渊源

这里谈渊源,并非指装饰元素的直接来源与产地,相反地,隋唐时期粟特裔墓葬内装饰元素的形成,是经历了汉地与域外文化长期互动并吸收借鉴后的产物,已不能简单以汉地起源或外来起源的观点总括其性质。因而所谓渊源,在以下的讨论中主要是指时间与空间相邻近区域内装饰文化的传播现象。为此,我们可将比较的视野仅控制在隋唐时期的前一阶段或大致同一时期,比较的对象限定至与隋唐王朝交流最为频繁的中亚粟特族群中,以增强文化比较的时空感。

经前文叙述,固原地区粟特裔墓葬装饰元素中出现频率最高的是有翼动物图案,而众所周知,有翼动物是中国古代流行时间较长、使用载体较丰富的艺术主题,上溯至春秋至东汉时期,该类造型艺术已广泛使用于青铜器、器座、纺织品及画像石中,也受草原文化影响较多用于装饰青铜牌饰、吊坠或项圈等物品(图23-1);而南北朝时期,受佛教文化影响,有翼卷发的狮子形象逐渐取代了辟邪式的图案,但造型与功能已极具本土化特征,在一些墓葬装饰中也代替了四神之一的白虎而出现。因而,李零认为,中国出现的有翼神兽虽然受外来影响,但又长期与中国传统的艺术主题共存,这些翼化装饰元素或外来的动物形象,并非取代传统造型艺术母题,而是经改造后融入并保存在了汉地的艺术之中[35]。因此,大约在南北朝时期前后,汉地装饰文化对外来有翼动物图案的吸收借鉴已经完成,可暂且称其为有翼动物纹在汉地流传的第一阶段。

而大约从北朝时期开始,粟特地区的复合型有翼动物图案也逐渐开始影响汉地的墓葬装饰,而来自于以上区域的贡献动物如奇塔豹(cheetah)、狮子等,则使得与这些动物有关的图案更加写实化[36],此即有翼动物纹在汉地流传的第二阶段。粟特地区的动物图案多出现在纺织品联珠圆圈纹样上,既有翼狮、野猪头、山羊等形象,也有较多兽首鸟身的复合型动物图案(图23-2)[37]。受古代波斯装饰文化的影响,复合型动物加饰翼翅的图案大约在公元7—8世纪左右,也出现在粟特壁画中一些人物的附近,其体型一般较小,这些装饰元素一般用于衬托画面主体人物与不同的场合,如出现在国王面前的上方,可能代表着荣耀与君权神授,出现在神祇附近,则可能表现天国与神力,出现在宴饮场合,则象征着欢乐与祥和[38]。大部分有翼复合型动物图案并不总是与特定神祇相联系,但经考证,有一些也可能与特定场合或琐罗亚斯德教的神祇崇拜有关,其形象的来源远早于壁画中实际出现的时间,例如广泛见于萨珊波斯器物纹饰与粟特壁画中的森莫夫(Senmurv)或含绶鸟等图案[39](图23-3、4)。总得来看,这些有翼复合型动物形象包括有翼牛、鱼尾翼马、鸟尾或鱼尾骆驼、有角鱼尾翼狮、长颈龙—孔雀等,一般口衔带环的绶带,在粟特地区的片治肯特居室壁画中有着较多的反映(图23-5、6、7、8)。但在将它们与北朝晚期粟特裔墓葬以及固原地区隋末唐初粟特裔墓葬出现的有翼怪兽对比后发现,粟特本土较少看到有翼鹿,北朝晚期粟特裔墓葬装饰较少看到翼牛,而固原地区粟特裔墓葬装饰则程式化特点突出,除公羊、龙、狮形怪兽易于辨认以外,多数有翼怪兽的造型较接近于汉地辟邪、天禄等瑞兽及其改造的产物,这说明了此类图像元素在传播过程中还常常伴有异化的表现。

图23 中亚地区的有翼怪兽造型

有趣的是,粟特本土壁画的制作年代与北朝晚期入华粟特裔墓葬相比,整整晚了近两个世纪,后者的入葬年代均在6世纪下叶[40],其有翼怪兽图案也并非如粟特本土一样,主要象征神祇或国王的荣光,并出现于壁画最上部;相反地,而是出现在了石葬具的底部,甚至还有翼马与狮子搏斗的场景,这显然并不符合粟特艺术中这些装饰的原本意涵[41]。职是之故,我们可将视野转向同为丧葬用具且出现时间较早的粟特纳骨瓮装饰元素,比较其与北朝晚期入华粟特裔墓葬中的石葬具装饰图案的联系与区别。

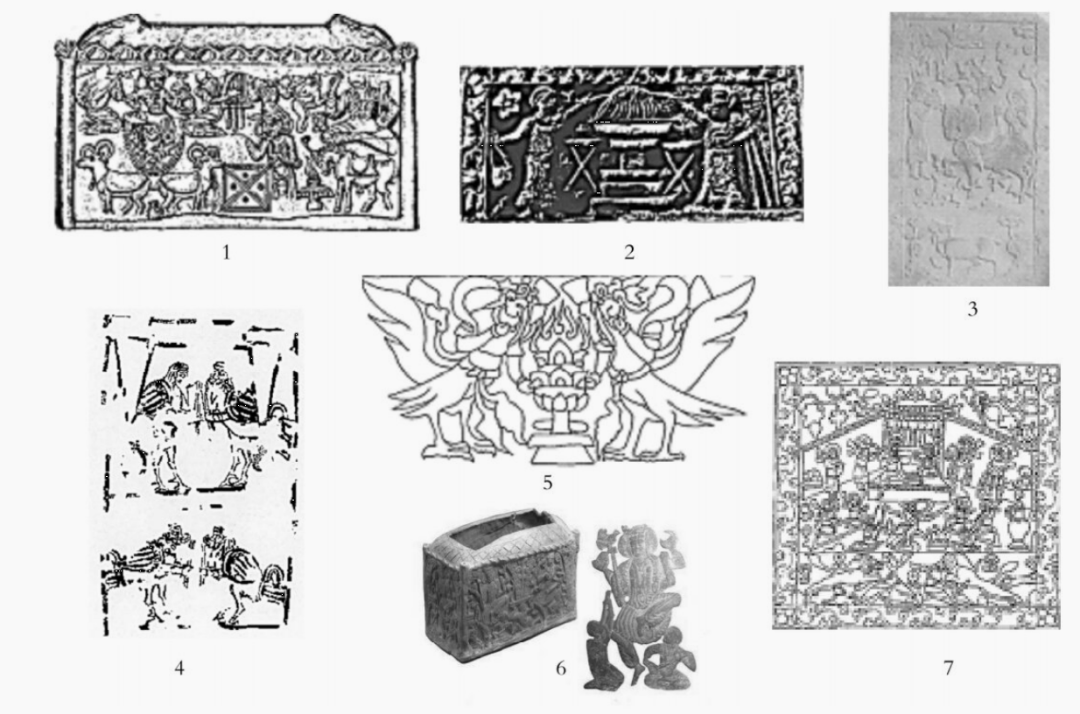

如所周知,中亚地区使用纳骨器随葬的习俗出现时间较早,而真正与粟特地区祆教葬仪有关的纳骨瓮,其年代也应早于入华粟特裔墓葬入葬时间,大致为3—5世纪。因此从时间上看,北朝晚期粟特裔墓葬显然在葬仪上可能受到了更早时期纳骨瓮的部分影响,这一点从纳骨瓮的图案配置即可看出。根据已发现的纳骨瓮装饰图案来看,主要存在两大母题,其一为空鞍马,另一则为人首鸟身祭司(图24-1、2),二者均与粟特裔族群的葬仪有关,也是入华粟特裔石质葬具较常出现的元素。空鞍马是祆教徒向太阳神密特拉祭献之物,当出现于纳骨瓮图案中时,代表了丧葬内容在严格的祆教葬仪下进行,而当出现于居室壁画中时,则是作为粟特王在新年向祖先陵庙祭司的动物之一而出现,隋虞弘墓石椁图案上,密特拉神与空鞍马一同出现在画面中,并接受献祭,即说明了以上象征含义(图24-3)[42]。人鸟祭司的宗教属性则更加明确,常成对出现于正面图案中(纳骨瓮的正面正中位置,北朝石葬具的门楣、门阙),围绕圣火坛,从而保护死者灵魂通过钦瓦特桥,其在中亚地区最早出现于花剌子模王国的都城阿卡察可汗-卡拉(Akchakhan-kala)遗址壁画中,表现为人首鸟身、头裹软帽、口戴派提达那、长须,且双手紧握着巴尔萨姆枝的形象,壁画制作年代可能为公元前1世纪至公元1世纪左右(图24-4),已十分接近于6—8世纪粟特壁画、纳骨器上人首鸟身祭司[43]。在北朝石葬具中,人鸟祭司图案的使用则更加泛化,也出现于棺床角与围屏侧面(图24-5)。有关人首鸟身形象的来源问题,根据王东的总结,目前共有中国内地起源说、波斯起源说以及印度起源说三种,其具体所指分别与“千秋、万岁”或“朱雀”、“斯劳沙”“王者荣光”“森莫夫”或“达曼·阿芙琳(Dahmān āfrīn)”以及“迦陵频伽鸟(Kalavinka)”相对应[44],而目前“斯劳沙”说获得了较多学者的支持,这说明壁画、纳骨器上的人首鸟身祭司形象的源头可能就在中亚本土。

与中亚及内地的石葬具、壁画中均普遍发现人首鸟身的情况所不同的是,粟特纳骨瓮表面图案却鲜见翼复合型动物装饰元素。结合以上分析,北朝晚期粟特裔石葬具的装饰应是糅杂了粟特纳骨瓮、壁画、金属器皿纹饰,甚至是希腊罗马文化、草原文化等装饰元素,并重新排列组合的再造装饰,因而这些元素与粟特本土造型艺术的象征性有所差别[45]。如隋虞弘墓石椁上有头光的人物宴饮场面的正下方,出现了一头狮子与一人搏斗的场景,两个画面的反差感极强,画面右边狮子被匕首贯穿,显然是狩猎场景的反映,其与天国场景的搭配在粟特地区也极为鲜见(图24-6)。虽然一些学者也给出画面的违和象征着对死亡的恐惧与对天国的向往之类的解释[46],但是此处的图案的组合,更可能是工匠依照原粉本的再创作,以极力表现石椁画面的异域特色,因而有了些许拼凑的意味[47]。

图24 中亚地区纳骨瓮与北朝晚期至隋代石葬具上的装饰元素

1、沙赫里萨布兹博物馆藏7世纪纳骨瓮上的空鞍马图案(采自葛乐耐《驶向撒马尔罕的金色旅程》,160页);2、撒马尔罕博物馆藏7世纪纳骨瓮上的祆教祭司围绕火坛图案(采自葛乐耐《驶向撒马尔罕的金色旅程》,155页);3、隋虞弘墓石椁壁浮雕密特拉与空鞍马图案(采自《太原隋代虞弘墓清理简报》,图二七,42页)4、阿卡察可汗—卡拉遗址立柱大厅南壁人物前襟上的人首鸟身形象(采自《伊斯兰化前中亚所见人首鸟身形象述论》,图三,291页);5、隋虞弘墓石椁座浮雕祭司围绕火坛图案(采自《太原隋代虞弘墓清理简报》,图三一,45页);6、模仿佛教艺术的粟特骨瓮(采自马克苏多夫·法尔霍德(Maksudov Farhod)《粟特考古新发现》讲座,《丝绸遗产》微信公众号2019年4月17日;7、隋虞弘墓石椁壁宴饮场景(采自《太原隋代虞弘墓清理简报》,图一九,37页)

固原地区隋唐时期粟特裔墓葬的装饰元素大大减少了域外特色,装饰配置与程式却基本遵循了北朝晚期粟特裔墓葬的传统。首先,有翼复合型动物的装饰依然位于门楣、棺床底部及墓志四侧等边框处,但骆驼、人首鸟身祭司及火坛、神祇等元素已不再出现。与之类似的墓例如甘肃天水发现的粟特裔围屏石棺床,该石棺床屏风形制较接近于汉地,但是画面主题却与北朝晚期至隋代石葬具一脉相承,较之于固原史氏粟特裔墓葬装饰,胡味更浓,因此可视作北朝晚期粟特裔墓葬与隋末唐初时期固原粟特裔墓葬之间的过渡类型[48]。其次,墓葬装饰配置方面,对康业等粟特裔墓葬的仿效较为明显,如史诃耽墓石门额处装饰纹样的正中为一兽面,其余均为联珠圆圈纹样,内有动物或植物图案,从左向右依次为天马、莲花、朱雀,两两对称分布(图25)。该装饰配置与北周康业墓相类似,康业墓石门的门楣装饰中央也为一兽面,两侧各为一有翼飞龙对称分布,床座正面与史诃耽墓石门额的装饰配置更为相似,其正中央为一兽面,从左至右依次有朱雀、莲花、狮子、青龙、莲花、玄武、莲花,两两对称分布,而于联珠圈内加饰动植物纹饰的做法则属于初唐时期特征(图26)。此外,两墓的相同点还在于,均对汉地传统装饰元素进行了置换与添加,对汉地既有装饰也有错用的现象。如康业墓将床座上四神之一的白虎换成了狮子,而史诃耽墓则是在石门额处朱雀的两侧添加了天马。由此可见,以上两座粟特裔墓葬对汉地线刻画传统并非忠实沿袭,而史诃耽墓选择在石门额显眼处添加天马形象的做法,更是证明了这些域外特色装饰元素的出现并非偶然。

此外,我们也发现固原地区粟特裔墓葬的装饰带有一些来自西亚或是希腊罗马的古典元素,如来自古代波斯地区的一枝三杈的生命树图案与希腊罗马的鱼尾复合型怪兽、天使等。这些元素与其产生的故地有着一些异化现象,如三杈生命树与狮子组合的情况在波斯本土很少见到,而鱼尾复合型怪兽、天使等元素也多口衔绶带,具有改造性特征[49]。因此,这些元素极有可能在粟特本土已经完成了吸收与再创作,并从粟特传至中国[50]。值得注意的是,在3—5世纪,这些古典性装饰元素仅出现在金属器皿或纺织品上,直至7—8世纪才广泛应用于粟特居室壁画中,因此,北朝晚期至隋唐时期粟特裔墓葬石刻艺术的渊源,可能是纺织品、金属器皿或纳骨器为载体的装饰系统。

无独有偶,笔者最近也注意到一处位于南哈萨克斯坦地区的乌什巴什托别克一号遗址(Ushbastobe Hillfort,被认为可能是康居国的一处城址,年代为1—4世纪)出土的单耳罐上有一种拟人化的形象(图27)。其人物造型较为夸张,发掘领队波杜什金(A. N. Podushkin)认为其可能为吉祥(Farn-Hvarnah)或王者荣光的象征,证明了中亚游牧民族活跃的区域或许也较早地接受了古代波斯的影响[51]。这一认识将相关图像的出现时间大大提前,似乎还说明了中亚一些区域对于阿契美尼德王朝时期部分文化遗产的继承甚至早于萨珊波斯王朝,同时也再次印证了中亚地区在文化接触的实际过程中的复杂性状况。

总体来看,固原地区隋唐时期粟特裔墓葬的装饰元素是以北魏时期已形成的石刻艺术为蓝本,同时又深受到入华粟特裔石葬具中的祆教元素影响的产物。而随着墓葬等级制度的渐趋完善与汉地工匠对域外装饰元素的熟稔使用,装饰元素中的信仰成分越来越少,程式化的特点也愈发明显。装饰元素的载体,如墓志、墓门、葬具、石幢,以及陶俑类的随葬品等,一方面受体制化的制约感较强,另一方面也有个性化的内容呈现,体现出了该地区粟特裔墓葬装饰文化的二元性结构。而相较于装饰元素尚能游移于胡汉之间的特点,图像元素的汉化倾向则更为强烈,甚至于壁画制作前对壁面的处理过程也略显敷衍,图像的程式化明显,可见粟特裔墓葬更钟爱于在石刻上表现其“胡风”。下文旋即展开对该地区粟特裔墓葬壁画元素的分析。

固原地区隋唐时期粟特裔墓葬内的图像主要来自于壁画,而该地区已发现的墓葬壁画,由于只是在经拍打处理的原土壁面上直接绘制或涂一层较薄的白灰浆后再作画,并无地仗层,依次保存状况普遍较差。目前,残留有部分壁画的墓葬仅有史射勿墓、史索岩墓、史道洛墓以及史氏墓地M1401四座。从墓葬壁画配置来看,与关中地区初唐墓葬壁画相近,但也带有明显的北朝特色。在内容上看,隋史射勿墓与初唐墓葬M1401的壁画保存状况相对较好,两座墓葬壁画中并无明显中亚图像元素出现,反而高度仿效汉地壁画内容与布局,具有程式化的特点。以下分别介绍这些墓葬图像的配置。

(一)史射勿墓

该墓壁画绘于墓葬内墓道、天井、过洞以及墓室等处,皆有不同程度的剥落。第一过洞处东西两壁各绘一幅执刀武士图,第一过洞的洞口上方绘一幅单层三开间门楼图,过洞与第一天井交界处绘执刀武士图,第二过洞的洞口上方绘缠枝莲花图,第二天井南侧东西两壁各绘一幅执笏武士图,其后各站一名头戴幞头、双手执笏于胸前的男侍,墓室壁画仅存西壁的侍女图,画面上有五名头梳高髻着齐胸红条裙装的女侍。

(二)M1401

该墓壁画绘于墓道、天井、过洞、甬道以及墓室处,墓道两壁较规整,整体刷有白灰浆,多已脱落,壁画制作顺序应是先绘制红色界栏,然后再作画。墓道西壁前端残存兽足与祥云图案,东西壁后端各绘4名着长袍黑靴的仪卫,过洞的洞口上方均绘卷草纹,第二天井东西壁各绘一名执笏武吏,第三天井东西壁各绘执笏的文吏,甬道西壁残存2个男女侍者,墓室仅存北壁6幅屏风式壁画,其中5幅保存相对较好,1幅仅残存画框,自西向东依次为侍者、舞者、侍者、玄武、女侍。

(三)史索岩墓

该墓壁画保存情况较差,大多壁画已剥落殆尽,仅存第五过洞的洞口上方朱雀图,朱雀双翼展开,站立于莲花台上。

(四)史道洛墓

该墓壁画保存情况较差,壁画直接绘于原土壁面上,因而大都剥落,仅存甬道内疑似朱雀图,一翼高高翘起,根据其形态及着色推测可能与史索岩墓的朱雀图类似(图28、29)。

分析来看,固原地区隋唐时期粟特裔墓葬壁画内容单一,通过史射勿墓与M1401的壁画配置,大体可复原该地区粟特裔墓葬壁画的整体特征。根据其内容的差异可分为两大图像系统。其一为祥瑞系统,与装饰元素类似,主要有朱雀、玄武、祥云、瑞兽、莲花等;另一则为仿效现实系统,既有模仿院落与居所的门楼、屏风,也有表现墓主身份等级以及生活场景的仪卫、属吏、男女侍从以及舞者等。前一系统中的图像元素多出现于墓道的前端、过洞的洞口上方,起导引的作用,均朝向墓道口,且布局并不连续,在墓葬壁画中占据的空间也较小;后一系统中的图像元素多位于墓道两壁、天井两侧、甬道口的分栏内以及墓室四壁,其中,墓道两壁的图像元素对称分布,朝向墓室方向,墓室内的图像元素则朝向墓室中心,仿效现实的图像系统更像长卷绘画,具有叙事性与情节性,展现的是从内到外的完整场景。基于此,一些学者认为朝向墓室的人物与位于墓室、过洞上方朝向墓道口的人物、祥瑞元素的差异,构成了墓葬壁画的“告别场景”,墓主灵魂最终在男女侍从的簇拥下,出门楼后在瑞兽的指引下前往天国[52]。

值得注意的是,固原地区隋唐时期的粟特裔墓葬壁画中,鞍马、牛车、天象图等元素付之阙如,内容较单一,这与北周安伽墓、康业墓的壁画布局较为相似,不论是壁画制作还是布局来看,显然丰富程度不及石质葬具;而从壁画的布局来看,隋史射勿墓与当地发现的北周李贤墓最为相似(图30),尤其从过洞上方北侧的单层门楼形制来看,隋史射勿墓恰处于由北周向初盛唐的过渡时期[53](图31、32、33),而人物图均为侧身像以及墓室西壁人物群像的绘画技巧则与北周田弘墓也较为相近,体现了北朝以后人物图像从简单的平面化或正侧面逐渐向视觉上更立体的半侧面转变的特点[54]。进入唐代后,M1401、史道洛及史索岩墓与关中地区初唐至盛唐时期墓葬壁画风格相接近,其中M1401于北壁设置玄武图的情况与苏思勖墓、韩休墓相一致,其位置与墓室其他壁面上的侍从、舞者等图像极不协调,可能是出于驱邪厌胜之用[55](图34、35、36)。而与史氏墓地距离不远的盛唐时期梁元珍墓葬壁画,已成熟运用了脸型外轮廓线的变化用以表现人物的形象,其内容、布局与史氏各墓差异较大,画风截然不同,应是不同工匠集团的作品。

具体来看,梁元珍墓在壁画的制作与配置上均显得十分用心。墓室壁画皆在砖墙上涂抹草拌泥后再刷白灰浆绘画,天井甬道处虽然未有地仗层,但是并非像史氏墓葬选择将原土墙先铲平,拍打修整后作画,而是铲平生土壁面直接绘制壁画,使得墓道壁面不易与原土墙结构分离,造成壁画大面积剥落。因而该墓壁画保存状况较好,壁画分别绘于天井、过洞、甬道及墓室四壁。第1、2、3天井东西两壁各绘有一幅牵马图,画面中一人牵一马,均朝向墓室,甬道东西两壁各绘一幅牵马图和一男侍或女侍,墓室东壁残存3名女侍、1名男侍和树木,南壁券门西侧有1名男侍和1条波斯犬,北壁和西壁围绕棺床各绘五扇屏风树下人物图,墓室顶部绘天象图,内容有日月、星辰和银河。

该墓无论是从墓葬建制还是壁画内容、布局来看,都极力展现墓主对“京畿模式”的尊崇与仿效,尽显盛唐的厚葬之风,尤其是墓室北壁与西壁围绕棺床所设的树下高士屏风画,更是其自况之举,而于天井处设置鞍马元素的做法则在蒙古国巴彦诺尔突厥壁画墓(630—682年)中也有发现(图37、38-1)[56],甚至还出现于7—8世纪左右的中亚地区居室壁画中(图38-2),更说明此类图像元素应属于唐墓壁画的基本配置,使得周边地区的各民族纷纷仿效。但该墓所表现出的高规格却与墓主身份不符,根据墓志所显,梁元珍为安定朝那县人,东汉以降,代不乏显。但是对祖、父辈则一笔带过,反倒是详述了前、后两位夫人的煊赫家世,以证明其出身同样不同凡响[57],可见,虽然墓主以隐士自居,仍不免看重高门家世的出身。此外,该墓壁画的内容一定程度上也具有写实意义,如天井、甬道处满绘的牵马图,以及胡裔牵夫形象的出现,均可能与其在马牧盛行的原州生活有关,而墓室中的树下高士图,则代表了并州、原州等“胡风”盛行地区一种普遍认同的主流文化观念[58]。无独有偶,关中地区也有与梁元珍墓壁画相似布局的墓例,西安南郊发现的韦君夫人胡氏墓(742年)也于天井处满绘鞍马元素,其中,第一过洞与天井的牵马图与梁元珍墓较为接近,第二天过洞与天井处还出现奔马图[59]。更为巧合的是,墓主胡氏同为安定人氏,“宗其元亨,员来自达”,其家世显然不低,祖、父两辈均担任军职,半生戎马,因此过洞、天井处的鞍马、牵驼以及奔马等元素的出现,显然也代表了墓葬空间对墓主成长环境的复刻,而并非惯以出行仪仗场面中的鞍马作为标识官品高等之用,此外,使用数量较多的鞍马元素与其处士身份的矛盾性,或许还暗示了其家族势力因累世从宦而享有的特权。武周时期民间厚葬之风屡禁不止,富豪百姓为追求奢华的丧葬排场,僭越现象普遍,发现于西安雁塔区的处士康文通墓(697年)使用大型前后室砖墓入葬,即为一例[60]。而固原隋唐墓葬的僭越风气也尤以盛唐墓葬最甚,出现了多例平民阶层墓葬超乎规格的做法,由此可看,梁元珍墓葬壁画配置的“精准到位”与史氏各墓的“程式化”的差别,主要应与墓主的丧葬需求有关。

对比之下不难发现,史氏各墓葬对壁画的丧葬需求并不强烈,壁画中基本无个性化图像元素的出现,同时还带有浓重的北朝遗风。相反地,这些墓葬中随处可见的内亚化习俗却十分用心。譬如,史氏各墓的墓志均有烧灼痕迹,其附近也有成片的红烧土块发现,而墓志所放置的甬道末端还有小铜镜、金饰、金带銙等墓主随身物品出现,史道洛与M1401还在墓室上前方各发现有殉狗坑,这似乎是有意为之的祭祀行为。关中地区较常见的多壁龛、砖室墓地面铺砖的做法在史氏墓地中也较少见到,而通过以上分析我们得知,同一地区发现的梁元珍墓葬建制与关中地区较为接近,可见史氏墓葬的做法并非地方性因素,而是可能与墓主族属有一定的关联。对于史氏来说,壁画与墓葬的其他设施无二,均是接受体制化改造的象征,因而,弱化这些墓内设施的功能,无疑有助于增强其族群意识与自我认同,与装饰系统通过主动的转用、嫁接、置换的“添加化”方式去展示个性化所不同的是,图像系统丧葬意涵的表达更像是一种被动呈现的“程式化”做法[61]。

史氏墓葬的图像与装饰元素,也有类似北魏晚期粟特裔墓葬交互现象的出现。墓葬中,既较多使用带状纹饰边框或贴金以装饰图像,也有共同使用朱雀、卷云纹、瑞兽等祥瑞图案的做法。图像与装饰元素虽然互为补充,但是装饰元素的物质媒介已出现了较多的变化。譬如,史索岩墓石门楣上方的半圆形边框卷云植物纹砖,即为专门衬托门楣的朱雀图而出现,以表现天界,其作用与石门槛上的卷云纹类似(图39),这里使用花纹砖而非壁画,其原因可能与区分装饰元素与壁画的功能有关。史道德墓出土有一件捶揲而成的动物纹圆形金饰,其外圆图案为饰花联珠圆圈纹,内圆边沿也为联珠纹饰,其内为一只牛首怪兽,背部隆起,长尾卷曲,后蹄翻卷,呈站立状,内圆有6个穿孔,可能原缀于衣物或其他物件上(图40),此类装饰物件可能与金覆面及下颌托的配套使用,其图案元素在汉地并不常见,也不出现于壁画中,显然也应是与壁画功能相异,并且带有特殊丧葬意涵的辅助性装饰元素。史诃耽墓中还发现有一些嵌于木质器具上的花草纹小铜镜(图41),这些铜镜可能原饰于墓棺上,与鎏金铜箔、云母片共同构成了墓棺的装饰系统,并作为棺床上朱雀图的辅助性表达,起到了厌胜或保护墓主尸身不朽的作用。

整体而言,图像与装饰元素的两分是汉地传统与域外因素既互动又区别的基本构成,汉地对域外文化因素的兼收并蓄更是一个动态的过程,其最主要的推动力来自于官方对域外民族的包容与开放程度,更深层次的动因则来自于北朝至隋唐时期统治王朝较强的内亚属性。因此,内亚文化的独立性特征要求我们在认识游牧民族建立王朝的文化心理时,需要将内亚民族的文化看作另一个独立的文化单位[62],可以说,北朝至隋唐时期入华胡裔墓葬内的图像与装饰元素的互动关系大都在胡汉二元的模式下展开。

就拓跋鲜卑族建立的“征服型王朝”北魏政权来看,一方面将草原文化与汉地传统相融合,另一方面也积极吸收了域外文化因素,使得丧葬文化呈现出多元的特征,墓葬建制的内容也更为丰富,陶俑数量、壁画、葬具等均开始被纳入墓葬等级制度中,形成了一整套以汉文化为主导,并兼具草原民族贵金属制品纹饰、佛教文化因素的图像与装饰交互影响的系统;西魏、北周时期在进一步承继这一变化的同时,官方介入则更为明显,墓葬结构与图像、装饰元素相组合的空间感较强,更是出现了一批特征鲜明的粟特裔贵族墓葬,这些墓葬中石葬具上的图像与装饰系统更为完善,图像主要用于叙事与写实,着重表现墓主从生到死的动态过程,其丧葬意涵的种族与文化心理不言而喻,装饰则主要用于衬托特定场景的变化与空间感,如出现于葬具顶部或底座象征天界的云气、莲花、瑞兽一类的祥瑞元素,或是集中出现于葬具底部表现生死有常的狮噬人、狮噬动物等元素,以及大量作为边框出现的装饰纹饰等,二者共同营造出了墓主的死后世界;进入唐代以后,汉地工匠对域外文化装饰系统整合渐趋完善,墓葬图像与装饰元素的简化倾向明显,象征意味十足,受制度化影响墓葬图像的多元化表达有所式微,不似前代那般广泛出现了。

固原地区隋唐时期粟特裔墓葬的图像与装饰性元素,基本保持了北朝晚期粟特裔墓葬的特点,即弱化壁画而重视石葬具文化图像内涵的表达,同时在装饰元素中也添加了较多域外文化因素,使之与墓主的种族文化和个人选择息息相关,体现了其丧葬文化的胡、汉二元性结构。如史诃耽墓装饰元素中,不论是石门额上的联珠圆圈纹天马图案,还是随葬保佑马群的女神印章,都暗示了墓主的仕途可能与马有关;而棺床座上朱雀位置的异常还可能隐喻了墓主的信仰。与北朝晚期粟特裔墓葬所不同的是,该地区粟特裔墓葬接受体制化改造的程度较高,图像与装饰元素中的丧葬意涵的表达更为“隐性”,因而进一步说明这些元素可能主要来自于汉地工匠之手。

以上分析讨论所证明的中心假设是,粟特裔族群的丧葬观念与其墓葬所营造的图像与装饰系统既紧密连接又相区别。

首先,那些被我们称作“装饰”的图案,是一种长时期用以体现中古时期中原地区的世界、宇宙观念的可见符号,例如四神、十二生肖等图案的位置并非随机组合,而是精心设计的整体[63]。最初,这些图案式样本身就具有固定的意涵表达,媒介也较为单一,而当南北朝时期越来越多带有域外文化因素的图案介入这一系统后,一方面,固有的装饰图案被极简化,其在墓葬中出现的位置也从画幅中央变为边框、底部;另一方面,装饰系统逐渐从图像中分离出来,并作为图像的修饰性元素本身不再具有明确的意涵表达。

其次,建筑模型被广泛用于表现墓葬中的宇宙观与生死观[64],因而墓主的个人经历也对图像的表达起到了决定的作用,为图像意涵提供了类比和暗喻,而图像的布局与配置,也与墓葬等级直接挂钩。对于北朝晚期入华粟特裔墓葬而言,一方面出于对墓葬建制的遵从,使得其沿袭了汉地相对成熟的石线刻艺术与程式;另一方面则由于丧葬需求,在图像与装饰两方面均出现了极具域外文化特征的图案元素。其中,装饰元素承接了两汉以来的绘画母题,如云气、带角兽、四神等,而图像的本土意味则十分明显,狩猎、葬仪、天界等场景均与祆教有着密切关联。可见,这一时期图像与装饰功能的分化已十分明显。

复次,隋唐时期粟特裔墓葬的图像与装饰元素则进入了一个新的阶段。这些墓葬受体制制约感较强,场景式的长卷画幅与随处可见的等秩体系,使得图像的配置成为墓葬规制,程式化意味较浓,因此图像中已不再出现与种族文化有关的因素。而装饰元素情况则有所不同,一方面,粟特裔族群因对石质葬具的偏爱,对既有汉地装饰图案采用置换、添加的方式,体现其对某种元素的钟爱,甚至还可能暗含有一定程度的信仰意涵;另一方面,相较于图像配置与墓葬等级的密切关联性,装饰元素由于媒介的多元和次要性,可适当加入墓主的自主选择,因此,装饰元素反而成为粟特裔墓葬进行种族文化展示的主要渠道。譬如,北京故宫博物院所藏的唐代灰陶仿木建筑纳骨器上即融合有较多的汉式建筑元素,使用了一斗三升斗拱与铺有门钉的大门,器表前后的图像元素也多体现汉化的特点,仅在盖顶保留了人头形装饰元素以体现粟特地区驱除恶灵的丧葬传统[65],可见,粟特裔墓葬的丧葬表达空间被进一步压缩。

具体以固原地区隋唐时期粟特裔墓葬而言,图像与装饰元素的两分也较为明显。史氏各墓中的图像,不论是祥瑞、人物、宅院、屏风等内容,均与一般唐墓无异,而装饰元素则“胡汉”之风兼具。史氏墓葬内装饰元素的媒介较为多元,既有与墓葬建制有关的石门、石墓志、石棺床和镇墓神煞俑,也有属于随身物品的戒指、衣饰等遗存。前者主要是对北朝以降所形成的墓葬装饰系统的继承,当然也有与北朝晚期粟特裔墓葬相似的有翼复合型怪兽母题,其对汉地四神、十二生肖等图案的使用并不完全遵从,异化之感明显;后者的一些图案与石门等处的有翼怪兽相一致,均脱胎于粟特本土的造型艺术,由于其为贴身物品,因而还可能体现了墓主的特殊信仰意涵。由此,固原史氏墓葬内图像与装饰的对话,一定程度上体现了该地区粟特裔墓葬丧葬文化的胡汉二元性统一结构。

前文述及固原地区隋唐时期粟特裔墓葬图像与装饰元素的渊源,多从域外文化角度考量其丧葬意涵,但事实上,入华粟特裔墓葬仍是特定时期的产物,因而不可避免的会受到中原王朝的主流文化、官方意识形态甚至是思想观念等层面的影响,以下试从北朝至隋唐时期墓葬中所出现的瑞兽(或怪兽)、四神以及贴金元素出发分析其渊源。

唐代的“明器神煞”、“四神”等图像虽然受风水堪舆风气的影响已经发展出了新的内涵,但是大体上仍可视作是对两汉以来形成的墓葬神煞系统的继承。王去非曾根据《通典》《大唐开元礼》等记载,认为唐代明器四神中的当圹、当野为人面镇墓兽,祖明为兽面镇墓兽,其推测经考古发现已证实无误(地轴后经考古发现证实为双人首蛇身的神煞俑,形制与墓龙相仿,较容易与之混淆)[66];徐苹芳曾根据《大汉原陵秘葬经》进一步复原了唐代的葬仪,认为镇墓兽、墓龙、伏听、镇墓石等构成了镇墓神煞系统,男女俑等则属于体现墓主生前生活系统[67];李零则认为青龙、白虎、朱雀和玄武四神至迟在两汉时期已与二十八星宿相联系,代表方位,其推测在《续汉书·礼仪志中》已经得到证实[68],如相关记载出现的“有衣毛脚”的十二兽,以及“祖明”等,都可能与镇墓神煞有关,同时他也认为镇墓兽名称虽然可能已在汉代文献中出现,但是真正意义上背后起鬣毛、分人面与兽面的蹲坐式镇墓兽在魏晋南北朝时期才开始出现,其与四神、十二生肖等都具有厌神驱邪的作用,形制则受到了佛教艺术的影响,并最终定型于唐代[69]。

此外,固原粟特裔墓葬石质葬具上的怪兽图案还可能受到了北魏墓棺上的畏兽图像的影响。如北魏冯邕妻元氏墓志上即刻有18只畏兽图案,皆附有榜题,显然可视作隋唐时期墓志怪兽图案的直接来源[70],而虽然其纹样可能源自对域外艺术的吸收[71],但当其出现在汉文墓志的情景时,应与传统四神等图案相类似,具有辟邪厌胜、守护墓主的作用。而这些出现在丧葬文化中的“新元素”,或许与魏晋南北朝时期佛教兴起及与道教的相互作用,南北间的文化互动以及社会思想文化格局的变化存在密切的关联[72]。正因为南北朝时期信仰世界和宇宙观念的不断充实,极大程度地丰富了人们对死后世界的想象,使得有关死后世界的描述变得更加具象化,并最终对后世产生了极大的影响[73]。

而在仔细检视墓葬内图像丧葬功能的变化后我们也可发现,北朝时期的图像与装饰,不论是从形式还是内容来看,均进入到了一个新的阶段,对隋唐时期墓葬也影响最深。首先,拓跋鲜卑对金属制品上的装饰图案使用显然要早于壁画及石线刻,因此,北魏平城时期壁画墓中的图像与装饰元素的交互现象,可视作是对汉地传统的解读与再造,据前文所述,这其中最为鲜明的例子即墓葬中贴金工艺的大量使用,譬如《魏书·穆崇传》曾记载了明元帝临丧赐赏一事,兹引如下:

太宗亲临其丧,悲恸左右。赐以通身隐起金饰棺,丧礼一依安城王叔孙俊故事[74]。

北魏时期的“金饰棺”目前仅见于以上一条典籍记载,而查检《魏书》中有关贵族及官员棺椁使用情况,所得都似乎也以崇尚节俭为风尚,如《魏书·文成文明皇后冯氏传》记:“其幽房大小,棺椁质约,不设明器”[75],《魏书·韩麒麟列传》也记:“遗敕其子,殡以素棺,事从俭约”[76]。但是,从方山永固陵的发掘情况来看,不管是墓葬规模还是丧葬用度,均与“一切从简”的记载相去甚远[77]。事实上,北魏平城时期的高等级墓葬厚葬风气已十分普遍,仔细分析以上记载即可见一些端倪,以下简要作一些分析。首先,所谓金饰棺,是指用贴金或描金来饰满墓棺表面的做法;而“故事”,一般是指已成定制的旧典,如孝文帝为叔父拓跋澄举丧,载曰“加以殊礼备九锡,依晋大司马、齐王攸故事” [78],《安平王孚传》也记依汉东平献王苍故事,可见该做法应始自汉晋。而上述记载中的“安城王叔孙故事”,则是指叔孙俊死后为表其功绩所立下的规范,诞生了“新故事”,即《魏书·叔孙建传附子俊传》所载:“赐温明祕器,载以辒辌车,卫士导之,陪葬金陵”[79]。而除穆崇外,《魏书》同样记载了长孙翰、崔玄伯、卢鲁元等人的丧礼用度也依照叔孙俊故事,可见穆崇所用金饰棺反映出北魏初期葬具形制的新发展,其代表了平城时期高等级丧礼用度的规格与传统。

元谧石棺上也存有金箔痕迹,据《魏书·元谧传》记载,“(元谧)正光四年薨。给东园秘器……”[80]因此,元谧墓所使用葬具应属于东园秘器之列,即代表了极高的政治殊遇,受赐者均为皇室贵族或重臣[81],而这似乎说明了以东园秘器为代表的“新故事”一方面确立了新的等级秩序与统治合法性,同时始自汉晋故事的新规制也符合北魏汉化改革中复归晋制的文化目标[82]。例如在这一背景下,原最早出现于南朝的方形石墓志反而最先在北魏时期的中原地区迅速流行,采用统一规格并出现覆斗形志盖,还可能结合丧葬礼制形成了一套等级明确的墓志使用制度[83]。

再者,结合考古材料来看,除木棺以外,北魏时期的石棺与石棺床均较多使用了贴金装饰工艺(图42),并在北魏分作东西以后,也较常见于葬具的边框与线条装饰,如固原北周田弘墓夫人内棺附近即发现有用于装饰的金箔残片[84]。而北魏早期墓葬壁画中大量与佛教文化因素有关的图像元素,则还一定程度上体现了拓跋鲜卑兼收并蓄的文化态度与汉化改革措施所带来影响的一隅[85],其作为墓葬图像系统的重要元素被保留了下来,其构图在北魏中期以后有简化的趋势。同时,原集中在壁画中的图像元素也较多向葬具上转移与汇集,也尽可能的向简约化与装饰化发展,如石质葬具上的主体图案变成了兽面、忍冬纹、莲花纹、联珠纹等装饰元素[86]。北朝晚期粟特裔墓葬的葬仪正是继承了此类北魏墓葬的规制,这些墓葬用金地屏风体现墓葬等级,用鲜卑化金属制品上的装饰母题从而实现石葬具的“饰终”的丧葬功能,壁画的作用虽然有所弱化,但仍不难看出其与墓志、石葬具图像的镇墓神煞系统已然形成,从而在装饰与图像两个层面共同构成了北朝墓葬丧葬语境的基调[87]。从这个意义上来看,北朝晚期粟特裔墓葬内图像与装饰的对话,是鲜卑化政权经由视觉化力量实现其社会政治秩序强化的具体操作,而看似恣意展示本民族信仰文化的粟特裔墓葬的图像运作,则恰恰在图像与装饰元素的交互作用中,不经意间体现出了个人与国家的密切关系,成为粟特裔墓主接受国家认同的象征。

固原隋唐时期粟特裔墓葬与北朝晚期粟特裔墓葬相比,虽然个性化特点有所减少,但是与同时期其他地区粟特裔墓葬相比,“胡性”则依然强烈。其原因主要有二:其一,该地区史氏粟特裔族群积极接受国家认同与改造,墓葬内不论是图像程序还是文字,均表现了墓主的忠君思想,因而受到朝廷的倚重,享有政治殊遇;其二,史氏所居原州地区受马政影响,家族成员保持了较多本民族记忆与内亚化习俗,因而在图像中依然可以看到与牧马生活有关的粟特文化因素。对于史氏而言,墓葬图像与装饰的运作代表了个体死亡事件与国家统治的连接,也是带有强烈粟特文化符号与包含有唐代官方意识形态的主流文化的交互作用下视觉系统的表达,因此,“以汉为主、胡汉相间”丧葬文化的二元性结构是史氏在汉地生活的真实反映,也是家族集体所共有的生死表象,这些墓葬的文化面貌是多种因素综合造就的,它们凝结着入华粟特后裔所共同享有的历史和文化记忆[88]。

林庚曾对唐代山水诗的特点有着如下总结:“山水诗发达以来,典故中的形象便开始不完全依靠原有的故事性,而能直接取之于生活环境中的一切自然界的色相”,因而起兴于民歌的山水诗中的山水景物更近于一种广义的民族形式[89]。同样地,从本文的研究出发,如果也将墓葬整体视作某种具有诗歌韵味的表达,那么图像与装饰系统则应属于类似山水诗的各种意象。此时,作为丧葬意涵表达主体的粟特裔身份的墓主人,一方面充分利用了汉地既有的典故建立了符合汉地审美的框架,所谓“塑其骨”的过程,另一方面则将一些“意象”赋予了特定的民族性特征,从而成为了丧葬意涵的内核,所谓“添其肉”的手段。质言之,固原粟特裔墓葬中的图像与装饰系统的二元性结构,实则是入华粟特裔族群文化与汉文化接触过程中交互作用的结果,同时也是寓于一定的曲折的历史背景与地缘文化下的产物。

本文重新审视了墓葬内图像与装饰的功能差异及其交互作用,并认为在固原隋唐时期粟特裔墓葬中图像与装饰的互动,构成了一种二元性的文化结构。从隋唐墓葬的整体情况来看,墓葬内装饰元素应是从图像元素逐步分离出来从而形成的符号化图案,在墓葬的丧葬语境中其处于次要地位。其次,墓葬内图像并不能脱离装饰而存在,因为装饰元素的丧葬功能一般与镇墓神煞系统相关,其与图像较为具象化的人物、场景、宅院、墓主喜好等内容共同建构了墓主的生死观念。此外,隋唐墓葬内图像元素的渊源既有本土化影响,也有域外因素的介入,由于北朝时期拓跋鲜卑治下多元文化融合的趋势明显,因此墓葬内的图像元素也趋于多元,至初唐时期,汉地工匠已将域外文化因素融合入汉地传统中,因而图像的程式化倾向较为明显。复次,图像与装饰的交互作用经北朝时期的不断发酵,进入隋唐后,仍较多体现于粟特裔墓葬中,以固原地区粟特裔墓葬为例,其装饰元素一方面继承了北朝以降的影响,另一方面还体现出了强于其他地区粟特裔墓葬的个性化特征,其与图像元素虽然有较明显的两分,但是二者在墓葬中的显然是一种共存统一的关系,构成了墓主的生死表象,这是因为“胡汉杂糅”是该地区实施马政与多民族杂居所共同作用的结果,它既给以史氏为代表的粟特裔族群提供了宽松的政治、文化环境,也是其真实生计方式的缩影。

固原隋唐时期粟特裔墓葬内图像与装饰互动的模式,是该地区粟特裔族群在积极接受体制化改造与国家认同,并极大程度地保留了自身种族特征的缩影。换言之,墓葬装饰元素上的多元与图像程式的固定,一定程度上体现出了该地区粟特裔族群的“自认”与“他认”两个侧面,是不同文化接触过程中一种较为明显的异化现象。

附识:本文撰写过程中蒙姚崇新先生诸多指导,受益良多,在此谨致谢忱!

注释

[1] 林圣智《图像与装饰:北朝墓葬的生死表象》,台北:台湾大学出版社,2019年,11页。本文所谓图像与装饰元素的互动,更多强调了墓葬内装饰元素所具有的某些特殊性丧葬意涵及与程式化的图像意义之间联系与区别,而林氏研究则更关注墓葬视觉系统的时代性特征,切入点有着根本不同,特此说明。

[2] 宿白《西安地区唐墓壁画的布局和内容》,《考古学报》1982年第2期,141页。

[3] 如李姃恩就曾专门讨论过5、6世纪石窟中的装饰纹样及其起源、传播与发展,详参[韩]李姃恩《5、6世纪石窟装饰纹样的考古学研究》,北京:故宫出版社,2014年。

[4] 哈丁(M. A. Hardin)认为在器物装饰中不同纹样层面的价值或许不同,详参M. A. Hardin, “The Cognitive Basis of Productivity in a Decorative Art Style: Implications of an Ethnographic Study for Archaeologists’ Taxonomies” in C. Kramer(ed.), Ethnoarchaeology, New York: Columbia University Press, 1979.

[5] 林圣智《北周康业墓围屏石棺床研究》,收入荣新江、罗丰主编《粟特裔在中国——考古发现与出土文献的新印证》,北京:科学出版社,2016年,245—250页。

[6] [日]町田章《古代东アジアの装饰墓》,京都:株式会社同朋舍,1987年,146—258页。

[7] 李星明曾从唐壁画墓与墓志的形制出发,讨论了唐代丧葬文化宇宙图像中的术数思想与道教文化因素,他认为穹窿顶墓室结构、覆斗型墓志及其上镌刻的二十八星宿图、十二生肖及墓室壁画中的天象图与四神图等,构成了唐代社会的风水观念及术数、厌胜的思想系统。详参李星明《北朝唐代壁画墓与墓志的形制和宇宙图像之比较》,《美术观察》2003年第6期,79—84页,此据同氏《唐代墓室壁画研究》,西安:陕西人民美术出版社,2005年,220—227页。

[8] 至迟在战国时期,四神也开始与二十八宿存在对应关系,而从墓葬图像来看,汉代的四神图案也已趋于完善,唐代四神首先代表四方四时,并与阴阳五行、天宫之象有关,此外,四神还具有厌除不祥、风水堪舆存在一定的关联。详参李星明《唐代墓室壁画研究》,西安:陕西人民美术出版社,2005年,194页。

[9] [日]高桥宗一《北魏墓志石に描かねた凤凰·鬼神の化成》,《美术史研究》第27册,1989年,87—104页;并参前揭林圣智《北周康业墓围屏石棺床研究》,260页。

[10] 原州联合考古队《唐史道洛墓》,北京:文物出版社,2014年,31—32页。

[11] 罗丰《固原南郊隋唐墓地》,北京:文物出版社,1996年,52—53页。

[12] [意]康马泰(Matteo Compareti)著、罗帅译《入华粟特裔葬具上的翼兽及其中亚渊源》,收入荣新江、罗丰主编《粟特裔在中国——考古发现与出土文献的新印证》,北京:科学出版社,2016年,73—74页。

[13] 荣新江《略谈徐显秀墓壁画的菩萨联珠纹》,《文物》2003年第10期,66—68页。

[14] 孙机《关于西安何家村出土的飞廉纹小银盘》,收入中国考古学会主编《中国考古学会第七次年会论文集》,北京:文物出版社,1992年,328—335页。

[15] 据《大汉原陵秘葬经》记:“凡下五品至庶人,同于祖穴前按式幢,上雕陀罗尼经,石柱上刻祖先姓名并月日…凡石者,天曹法生有石功曹,安百斤,得子孙大吉也。或云,常以虚丘加冢体,天梁下安之,大吉。安幢幡法当去安穴二步安之,即吉庆吉也。” 西安唐墓中也有相关发现,其形式与《秘葬经》相符,可见,立幢之风盛行于唐,幢身刻经或序是唐之通式,唐以后当沿唐之旧制。详参徐苹芳《唐宋墓葬中的“明器神煞”与“墓仪”制度》, 《考古》1963年第2期,99—100页。关于《大汉原陵秘葬经》的成书年代与流行地区,一般认为是金元时期山西地区的葬书,其记述多承自唐制。

[16] 前揭罗丰《固原南郊隋唐墓地》, 105—110页。

[17] 陕西省考古研究院、陕西历史博物馆、西安市长安区旅游民族宗教文物局《西安郭庄唐代韩休墓发掘简报》,《文物》2019年第1期,14页。

[18] 安徽马鞍山三国朱然墓中曾发现带绘有《童子对棍图》的漆盘,其与唐代婴戏图中以儿童为中心的处理手法较相似,身着盔甲的孩童形象还带有三国时期整军备战的时代特征,详参陈维艳、刘忠国《中国传统婴戏图起源问题探究——由三国朱然墓<童子对棍图>谈起》,《美术大观》2020年第1期,96—97页。

[19] 陕西省考古研究所《唐节愍太子墓发掘简报》,《考古与文物》2004年第4期,16页。

[20] 沈睿文《吉美博物馆所藏石重床的几点思考》,收入张小贵编《三夷教研究——林悟殊古稀纪念》,兰州大学出版社,2014年,426—483页。

[21] 罗丰、荣新江《北周西国胡裔翟曹明墓志及墓葬遗物》,收入荣新江、罗丰主编《粟特裔在中国——考古发现与出土文献的新印证》,北京:科学出版社,2016年,285—286页;此外,日本学者影山悦子也对该墓石门上的日月冠、公鸡等图案进行了分析,认为其具有鲜明的粟特文化特征,并参[日]影山悦子《中国北部に居住したソグ下人の石制葬具浮雕の关すゐ研究动向(2004~2012年)》,127页,此据该文英文版Kageyama, “The Winged Crown and the Triple-crescent Crown in the Sogdian Funerary Monuments form China: Their Relation to Hephthalite Occupation of Central Asia, pp. 11-22, esp. p. 13.

[22] 前揭林圣智《北周康业墓围屏石棺床研究》,261—262页。

[23] 史道洛墓所出贴金玻璃化饰的底端穿有小孔,用金属线嵌入黄绿、白、青等各色玻璃珠,出土于墓主头部,可能为簪花一类的装饰,可以肯定的是,这些贴金饰物绝非本地制作,更可能出自于长安的作坊。前揭《唐史道洛墓》, 89—90页。

[24] 前揭林圣智《北周康业墓围屏石棺床研究》,248—249页。

[25] 宁夏固原博物馆编《固原北魏墓漆棺画》,银川:宁夏人民出版社,1988年,18页。

[26] 前揭林圣智《北周康业墓石棺床研究》,249页。

[27] 陕西省文物管理委员会《西安羊头镇唐李爽墓的发掘》,《文物》1959年第3期,43页。

[28] 西安市文物保护考古所《西安东郊唐温绰、温思睐墓发掘简报》,《文物》2002年第12期,37—49页。

[29] 前揭《唐史道洛墓》,88页。

[30] 原州联合考古队《北周田弘墓》,北京:文物出版社,2009年,209页。

[31] 郭物《固原史诃耽夫妻合葬墓所出宝石印章图案考》,《考古与文物》2015年第5期,99—100页。

[32] [日]岩本笃志《北朝隋唐期的宝石印章及其用途——围绕粟特裔和萨珊朝的关系》,《东亚:历史和文化》第14号,新泻大学东亚学会,2005年,此据[日]大谷育惠《汉唐遗址出土的指环及其出现的背景》,收入辽宁省文物考古研究所、日本奈良文化财研究所编著《辽西地区东晋十六国时期都城文化研究》,大连:辽宁人民出版社,2017年,226—241页。

[33] 李零《说中国古代的镇墓兽,兼及何家村银盘上的怪鸟纹和宋陵石屏》,载氏著《入山与出塞》,北京:文物出版社,2004年156页;有关中国翼兽源流探讨的回顾与要点另见郭静云、王鸿洋《探讨中国翼兽问题之要点》,《中国美术研究》2019年第3期,42—43页;并参邢义田《再论“中原制造”:欧亚草原古代金属动物纹饰品的产销与仿制》,载孟宪实、朱玉麒主编《探索西域文明——王炳华八十华诞祝寿论文集》,上海:中西书局,2017年,45—71页,该文同时也注意到了欧亚草原地带对汉地装饰元素的吸收现象。

[34] 前揭康马泰《入华粟特裔葬具上的翼兽及其中亚渊源》,76页。

[35] 李零《论中国的有翼神兽》,载氏著《入山与出塞》,北京:文物出版社,2004年,132—133页。

[36] [美]薛爱华(Edward H. Schafer)著、吴玉贵译《撒马尔罕的金桃——唐代舶来品研究》,北京:社会科学文献出版社,2016年,197页;并参张广达《唐代的豹猎——文化传播的一个实例》,荣新江主编《唐研究》第七卷,北京大学出版社,2001年,181页。

[37] V. I. Raspopova, “Textiles Represented in Sogdian Murals”, R. Schorta, Central Asian and Their Contexts in the Early Middle Ages, Riggisberger Berichte, 9, Riggisberg, 2006, pp. 61-73.

[38] 前揭康马泰《入华粟特裔葬具上的翼兽及其中亚渊源》,77页。

[39] G. Azarpay, “Some Iconographic Formulae in Sogdian Painting”, Iranica Antiqua, 11, 1975, pp. 168-177.

[40] 前揭康马泰《入华粟特人葬具上的翼兽及其中亚渊源》,80页。

[41] 马尔夏克《Miho石棺屏及北朝粟特艺术(550—597)》,收入氏著《突厥人、粟特裔与娜娜女神》,毛铭译,桂林:漓江出版社,2016年,181页。

[42] 葛乐耐《穿过钦瓦特桥:粟特移民聚落再北朝的拜火教葬俗》,收入氏著《驶向撒马尔罕的金色旅程》,毛铭译,桂林:漓江出版社,2016年,173页。马尔沙克(B. I. Marshak)也持类似的观点,他指出阿弗拉西阿卜壁画南墙的图景是出行祭祖的拜火教丧葬礼仪盛典,该画面中巡行队伍中的空鞍马、鹅等图像内容无疑也呼应了汉文典籍中石国的相关记载应是与拜火教相关的,即公元6世纪受波斯本土影响而盛行的诺鲁孜节,详参[俄]马尔沙克著,毛铭译《辉煌的撒马尔罕大使厅壁画》,所撰《突厥人、粟特人与娜娜女神》,桂林:漓江出版社,2016年,65—66页。此外,也有一些学者认为撒马尔罕壁画所见空鞍马图像中并无直接表现出殡与埋葬等过程,因而不适宜称作丧葬仪式,而属于祭祀礼仪,详参王静、沈睿文《刺鹅荐庙:大使厅南壁壁画研究》,北京大学考古文博学院、北京大学中国考古学研究中心编《考古学研究(十一)》,北京:科学出版社,2020年,141—150页。此观点暂聊备一说,这里,笔者以为南墙壁画中出现的成偶数量的天鹅以及戴口罩的祭司、空鞍马等图像信息是可与阿维斯陀经《辟邪经》(Videvdad)中有关葬俗的记载互证的,而祭祖无疑也应属于拜火教葬仪的一部分,因而目前来看,其属于拜火教丧葬礼仪的说法是较为可靠的。

[43] 孙武军《伊斯兰化前中亚所见人首鸟身形象述论》,北京大学考古文博学院、北京大学中国考古学研究中心编《考古学研究(十一)》,北京:科学出版社,2020年,288—292页。

[44] 王东《人首鸟身祭司的形象来源与图像组合》,前揭《考古学研究(十一)》,308—312页。

[45] 如张广达认为北朝晚期的葬具上有很多图像元素是借用中国神话形象以强调其宗教内涵,粟特葬具对其他文化的吸收亦如是,详所撰《唐代长安的波斯人胡人粟特人——他们各方面的活动》,日本唐代史研究会《唐代史研究》第6号,2003年,3—16页。

[46] 前揭马尔夏克《Miho石棺屏及北朝粟特艺术(550—597)》, 176页。

[47] 孙武军还关注到了相比于同时期墓葬壁画、葬具图像的大面积留白,北朝晚期入华粟特裔石葬具上的图像则安排较满,装饰元素较多,可能是受到了纳骨瓮图像传统的影响,是中亚图像艺术影响汉地的一种表现,所撰《北朝隋唐入华粟特裔墓葬图像的文化与审美研究》,西北大学博士学位论文,2012年,24页。

[48] 与北朝晚期粟特裔石葬具极力雕刻成兽形或底座为兽形情况不同的是,棺床底座图案均在近似壸门的框内,与史诃耽墓石棺床座类似,也未发现人首鸟身的祭司,屏风上的图像虽然也有狩猎狮子、酿造葡萄酒等中亚图像艺术主题,但汉化的倾向也很明显。该墓情况见天水市博物馆《天水市发现隋唐屏风石棺床墓》,《考古》1992年第1期,46—54页;相关讨论参沈睿文《天水石马坪石棺床墓的若干问题》,载氏著《中古中国祆教信仰与丧葬》,上海古籍出版社,2019年,104—144页;并参前揭马尔夏克《Miho石棺屏风及北朝粟特艺术550—579》, 182—183页。

[49] 郭物《中国祆教艺术中的鱼马兽》,中国社会科学院考古研究所编:《新世纪的中国考古学:王仲殊先生八十华诞纪念论文集》,北京:科学出版社,2005年,667—680页。

[50] 前揭康马泰《入华粟特裔葬具上的翼兽及其中亚渊源》,80页。

[51] A. N. Podushkin, Towards Analysis and Semantic Interpretation of a Kangju Anthropomorphous Image from Southern Kazakhstan, Stratum plus, 2016, No.4, pp.55-67.

[52] 程义《关中地区唐代墓葬研究》,北京:文物出版社,2012年,223页;并参巫鸿《无形之神——中国古代视觉文化中的“位”与对老子的非偶像表现》,载《礼仪中的美术》,北京:三联书店,2005年,517页。

[53] 初唐以后,由于墓葬等级的需要,高等级贵族所使用的不同于其他壁画墓的特殊元素,具有较明显的身份等级象征意义,如让皇帝李宪墓的门楼图中,门楼内还专门刻画有一站立的人物,即提供了此类证据。

[54] 李杰《中国美术考古学的风格谱系研究——以中古时期平面图像为中心》,北京:科学出版社,2017年,150—154页。

[55] 前揭李星明《唐代墓室壁画研究》,178页。

[56] 阿·敖其尔、勒·额尔敦宝力道、萨仁毕力格《蒙古国布尔干省巴彦诺尔突厥壁画墓的发掘》,《草原文物》2014年第1期,14—23页。

[57] 前揭罗丰《固原南郊隋唐墓地》,125页。

[58] 前揭李星明《唐代墓室壁画研究》,115页。

[59] 王育龙《西安南郊唐韦君夫人等墓葬清理简报》,《考古与文物》1989年第5期,71—78页。

[60] 西安市文物保护考古所《唐康文通墓发掘简报》,《文物》2004年第1期,17—30页。

[61] 这里,史氏墓葬内装饰元素对汉地既有元素的置换与嫁接,尤其是上举棺床壸门处以朱雀置换公鸡的做法,实际上属于某种图像元素局部地被另一宗教吸收时,造成二者部分特征的相似,但整体上看并未改变吸收者的宗教性质的现象,体现了宗教图像之间吸收、借鉴的一种层次,该方法已有一些学者尝试用于解释祆教在华传播与异化的现象。有关该问题牵涉图像借鉴的不同层次的归纳情况,详参姚崇新《略论宗教图像母题之间的借鉴问题》,荣新江、朱玉麒主编《丝绸之路新探索:考古、文献与学术史》,南京:凤凰出版社,2019年,111—112页。

[62] 罗新《黑毡上的北魏皇帝》,北京:海豚出版社,2014年,67页。

[63] [英]杰西卡·罗森(Jessica Rawson)撰,邓菲等译《祖先与永恒:杰西卡·罗森中国考古艺术文集》,北京:三联书店,2011年,350页。

[64] 傅熹年曾认为两晋南北朝时期的建筑经历了从土木混合结构至全木结构发展的过程,同时墓葬中仿木结构葬具的斗拱上的一些装饰,如康业墓拱眼壁饰有莲花,史君墓拱眼饰有飞鸟,拱眼壁饰有畏兽等现象,应是当时思想观念的反映,代表了人们对死后世界的想象。详所撰《两晋南北朝时期木结构架建筑的发展》,《傅熹年建筑史论文集》,天津:百花文艺出版社,2009年,102—141页。

[65] 施安昌《北齐粟特贵族墓石刻考——故宫博物院藏建筑型盛骨瓮初探》,《故宫博物院院刊》1999年第2期,70—78页,收入同氏《火坛与祭司鸟神——中国古代祆教美术考古手记》,北京:紫禁城出版社,2004年,82—99页。

[66] 王去非《四神·巾子·高髻》,《考古通讯》1956年第5期,50—54页;并参卢亚辉《北朝至宋代墓葬出土地轴的考古学研究》,《四川文物》2020年第5期,88—100页。有关镇墓神煞俑名称目前有如下证据,“地轴”有1976年广东海康县元墓出土砖刻榜题名为“地轴”的神煞俑;“祖明”有1986年河南巩义市康店镇砖厂唐墓,1998年巩义市第二造纸厂基建工地一号墓1分别出土的背后有墨书“祖明”的兽面镇墓兽,以及1999年陕西西安市西郊醴泉坊唐代三彩窑址出土的刻有“天宝四载……祖明”的陶片,详参张文霞、廖永民《隋唐时期的镇墓神物》,《中原文物》2003年第6期,64—70页。

[67] 前揭徐苹芳《唐宋墓葬中的“明器神煞”与“墓仪”制度》,87—106页。

[68] 《续汉书》卷五《礼仪志中》,北京:中华书局,1965年,3127—3128页。

[69] 前揭李零《说中国古代的镇墓兽,兼及何家村银盘上的怪鸟纹与宋陵石屏》,154—155页。其次,沈睿文认为足踩小鬼的天王俑可能与毗沙门信仰有关,而手持棍棒的武士俑则可能源于佛教中护法的执金刚神;李星明也认为唐高宗以后此类明器镇墓神煞俑逐渐转变为佛教天王等护法神形象,以上两种观点实际是张建林有关唐代丧葬习俗中佛教因素的进一步延伸与阐释;日本学者室山留美子还援引了《太平广记》与苏思勖墓志(745)中“列当圹之器”的记载,确定了该类镇墓俑的定名。此外,新疆和田地区曾发现4具年代为盛唐至五代时期的彩棺保存较好,墓主可能为于阗李氏王室成员,于棺外彩绘图案的做法是东汉以来河西走廊至罗布泊一带兴起的葬俗,并一直传承至晚唐五代时期,而和田地区发现的彩棺上除绘有四神图案外,也有莲瓣、锦袋火珠的佛教因素出现,说明了唐代的四神图像也与镇墓神煞俑相似,发展出了新的内涵。详参张建林《唐代丧葬习俗中佛教因素的考古学考察》,《西部考古》第一辑,西安:三秦出版社,2006年,462—472页;沈睿文《唐镇墓天王俑与毗沙门信仰推论》,载樊英峰主编《乾陵文化研究》第5辑,西安:三秦出版社,2010年,138—152页;李星明《唐代护法神式镇墓俑试析》,收入颜娟英、石守谦主编《艺术史中的汉晋与唐宋之变》,台北:石头出版社,2014年,281—310页;[日]室山留美子《“祖明”と“魌头”——いわゆる镇墓兽の名称をめぐって》,《大阪市立大学东洋史论丛》15,2006年,73—88页;李吟屏《新疆和田出土彩棺及其相关问题》,《考古与文物》2002年汉唐考古增刊,52—61页。

[70] 赵万里《汉魏南北朝墓志集释》第一册,卷三,广西师范大学出版社,2008年,57页。

[71] 施安昌《北魏冯邕妻元氏墓志纹饰考》,《故宫博物院院刊》1997年第2期,83页。

[72] 贺西林《道德与信仰——明尼阿波利斯美术馆藏北魏画像石棺相关问题的再探讨》,《美术研究》2020年第4期,44页。

[73] 陆威仪(Mark Edward Lewis)《分裂的帝国——南北朝》,哈佛中国史丛书第二卷,北京:中信出版社,2016年,208页。

[74] 《魏书》卷二七《穆崇传》,北京:中华书局,1992年,664页。

[75] 《魏书》卷一三《文成文明皇后冯氏传》,330页。

[76] 《魏书》卷六○《韩麒麟列传》,1333页。

[77] 徐苹芳认为,方山永固陵使用的双室墓形制代表了当时的天子之制,陵园布局上的佛教意味,也很可能是出自冯太后本意,而北魏时期在迁洛以后洛阳北邙陵墓区布局的氏族族葬遗风,或许也反映了拓跋鲜卑贵族内部遵循着一定的丧葬逻辑,这一逻辑可能是厚葬风气的盛行的其中一个原因。详参徐苹芳《中国古代的坟丘墓》,所撰《中国历史考古学论集》,上海古籍出版社,2012年,110—111页;并参大同市博物馆、山西省文物工作委员会《大同方山北魏永固陵》,《文物》1978年第7期,29—35页。

[78] 《魏书》卷十九《任城王澄传》,480页。

[79] 《魏书》卷二九《叔孙建传附子俊传》,706页。

[80] 《魏书》卷二一上,544页。

[81] 贺西林认为明尼阿波利斯美术馆(The Minneapolis Institute of Art)所藏北魏画像石棺的墓主虽然有一些学者根据拓本封套墨书判定其即元谧,但仍然颇具疑点。此外,该石棺上的贴金装饰将其视作东园秘器的看法则有一定道理,详所撰《道德与信仰——明尼阿波利斯美术馆藏北魏画像石棺相关问题的再探讨》,《美术研究》2020年第4期,30—51页。另,徐津、马晓阳认为其墓主可能为元融,所撰《美国藏洛阳北魏孝子石葬具墓主身份略考》,《书法丛刊》2020年第1期,18—24页。这里为方便讨论,笔者在这一问题未成定谳前选择暂从前人认识,将该墓石棺的主人定为元谧,特此说明。

[82] 此外,倪润安还提到了北魏早、中、晚直至分作东、西以后各阶段内丧葬文化的转型,认为早期是对边疆文化的整合,中、晚期则向晋制回归,北魏分裂后,北朝晚期至隋代则是向唐制的转变,而北朝至隋唐时期粟特裔墓葬汉化的进程,恰恰证明了北魏中、晚期复归晋制再到开启唐制的转变,可见粟特裔墓葬的汉化模式也是特定历史阶段的产物。详参倪润安《光宅中原——拓跋至北魏的墓葬文化与社会演进》,上海古籍出版社,2017年,304—310页。

[83] 赵超《试谈北魏墓志的等级制度》,《中原文物》2002年第1期,63页。

[84] 前揭《北周田弘墓》, 63页。

[85] 平城时期的墓葬壁画中摩尼宝珠、莲花等佛教文化因素常作为装饰元素出现,即体现了拓跋鲜卑墓葬装饰元素的多样性,这些宗教题材,并不一定均代表墓主的佛教信仰,而可能只是是作为实现图像系统化表达的一种辅助性手段。

[86] 前揭倪润安《光宅中原——拓跋至北魏的墓葬文化与社会演进》, 186—187页。

[87] 前揭林圣智《图像与装饰:北朝墓葬的生死表象》,310页。

[88] 贺西林《胡风与汉尚:北周入华中亚人画像石葬具的视觉传统与文化记忆》,《美术大观》2020年第11期。

[89] 林庚《唐诗综论》,北京:商务印书馆,2017年,81、92页。

编者按:编辑部将不定期转发一些其他刊物相关主题文章供读者学习。原文引自马伟:《图像与装饰的对话——试论固原地区粟特裔墓葬的二元性结构》,中山大学艺术史研究中心编:《艺术史研究》第二十五辑,中山大学出版社,2021年,页45~88。

往期推荐

长按识别二维码即可关注我们!