书籍资料库

李晓岑 郑渤秋 王博 | 吐鲁番阿斯塔那—哈拉和卓古墓群出土古纸研究

来源:《西域研究》2012年第1期

李晓岑 郑渤秋 王博

为研究新疆古代的纸和造纸工艺,本文采用外观观察和纤维分析等方法,鉴定了一批吐鲁番哈拉和卓古墓群出土的古纸,其年代处于东晋到唐代之间。分析表明,这些纸张的原料主要是苎麻、大麻和构皮,纸张的生产方法有浇纸法造纸和抄纸法造纸两种,加工方法有单面施胶、双面施胶、浆内施胶加填、染色技艺等多种方法,说明当时加工纸技术已普遍应用于新疆的各种纸张。本文对研究纸和造纸法在新疆地区的流传有一定的意义。

新疆吐鲁番的阿斯塔那—哈拉和卓古墓群出土了数量极多的古纸,[2]古纸的年代在十六国至唐时期,主要是东晋时代。这是新疆出土古纸时代较早的一批,对研究新疆地区纸和造纸术源流有重要意义。

20世纪初就有西方学者对斯坦因所获古纸进行过研究,认为这些古纸中有破布纸。[3]20世纪60年代,日本学者曾对楼兰出土古纸进行过显微分析。20世纪70年代,纸史专家潘吉星曾对31件晋代到唐代的新疆古纸进行过外观的显微观察,对部分样品进行了纤维检测,这是研究新疆出土古纸较全面系统的工作。[4]2004年,纸史专家王菊华等曾用纤维分析方法鉴定了11个新疆的古纸样品,包括1个哈拉和卓的样品,得出了这些古纸的一些物理化学性能的数据。[5]2009年,笔者发表了新疆墨玉县维吾尔族手工造纸的调查报告,其中简略提到在新疆哈拉和卓墓地出土的东晋到唐代的古纸中,有浇纸法产品和抄纸法产品,认为这两种造纸技术在新疆已并存了1500年以上。[6]但是,新疆出土古纸极为丰富,造纸工艺复杂,仍有必要做进一步的科学分析和研究,以挖掘新疆古纸的科学价值。

为进一步研究新疆古纸的制作工艺,以及中国纸和造纸术在新疆地区的传播,在新疆文物考古研究所和新疆博物馆的支持下,我们对若干吐鲁番阿斯塔那—哈拉和卓古墓群出土的古纸进行了外观观察、纤维分析和工艺研究,这些样品均为1975年发掘出土的古纸。

本次鉴定采用外观检验和实验分析两种手段进行研究。先对15件古纸外观进行观察,以判断古纸的基本特性。再取得哈拉和卓古墓出土古纸的7个样品,采用造纸纤维分析仪,对这些古纸进行分析和研究。通过对样品进行制样后,用造纸纤维分析仪的反射光观察古纸的表面形态,用透射光观察古纸的纤维种类和形态,最后对所得结果进行照相,结果见表1。

表1 哈拉和卓古墓群出土古纸的外观检测

根据表1的分析数据,对新疆吐鲁番哈拉和卓古墓群出土古纸的各项性能进行分析讨论,得到如下的初步结果:

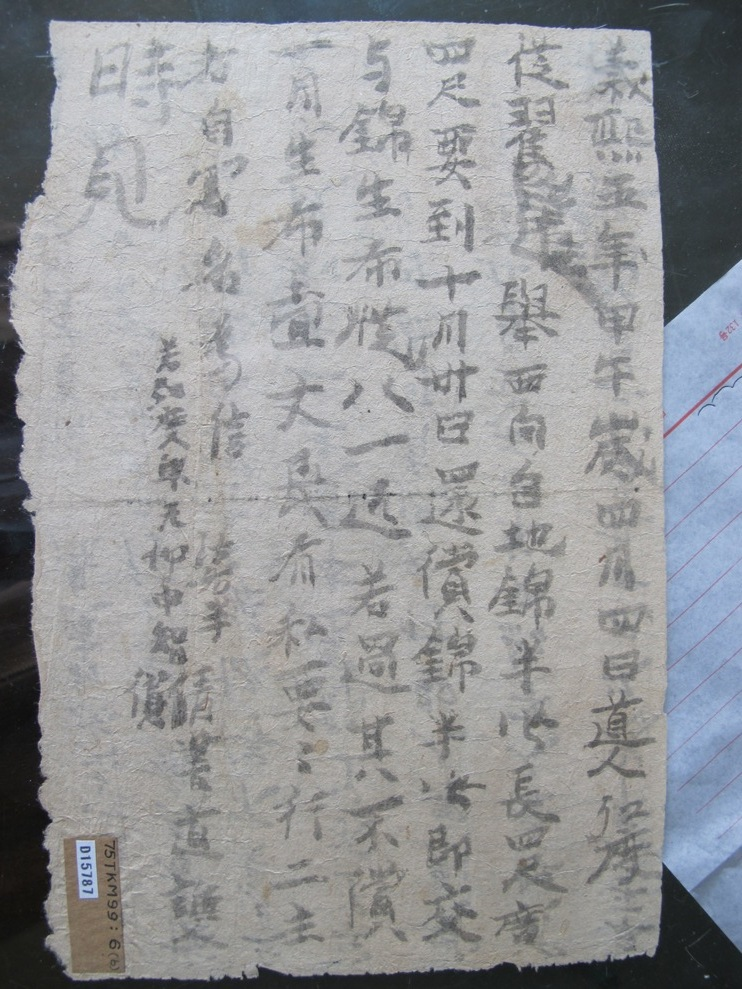

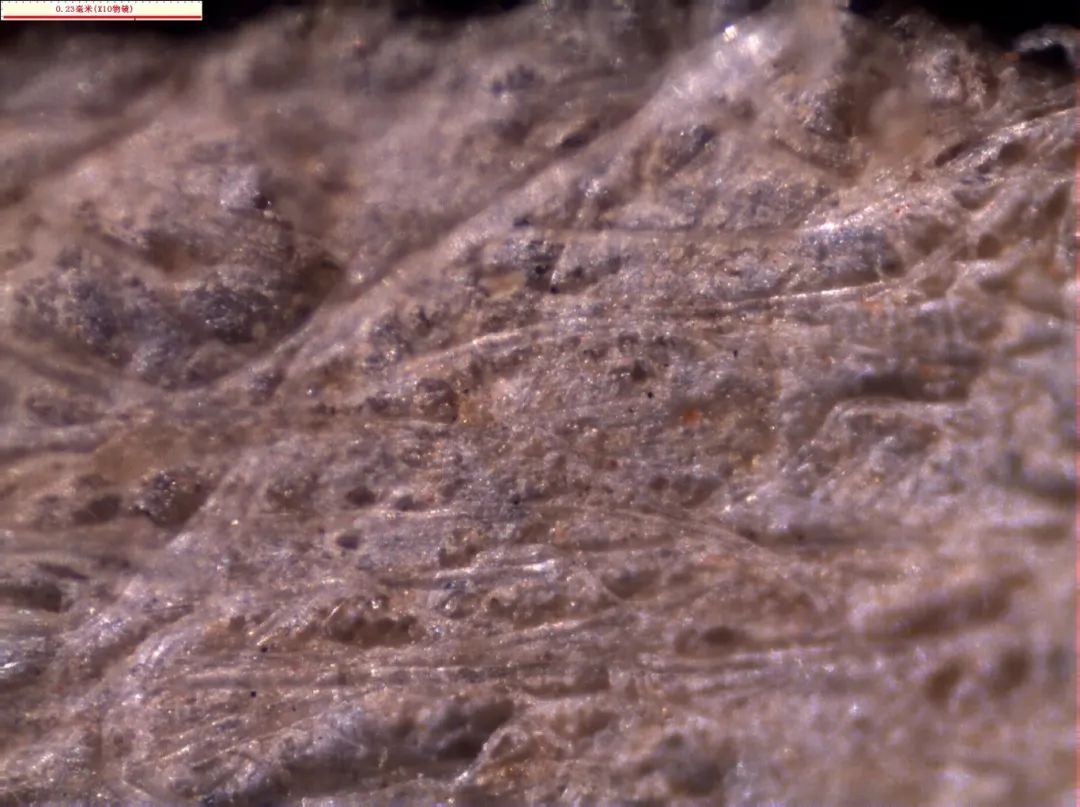

1.外观 从纸张的外观看,这些古纸保存情况都很好。多数纸张大小不一,例如,尺寸大的古纸75TKM104:11长29厘米,宽22厘米,其他较大的有75M104:5古纸,长28厘米,宽20厘米。虽然有各种形状,但这些纸外形都很规整(图1),白度较高,目测往往达40度以上。纸张一般都厚薄均匀、表面较光滑,不见纤维束。多数古纸一看就知加有填料,所以表面平整而有较高的紧度,有些纸外观较为坚硬,有一定的挺度。有的纸张(如75TKM90:9菱形剪纸)表面还有染色加工,呈棕褐色。

图175TKM98:26(3)纸树叶

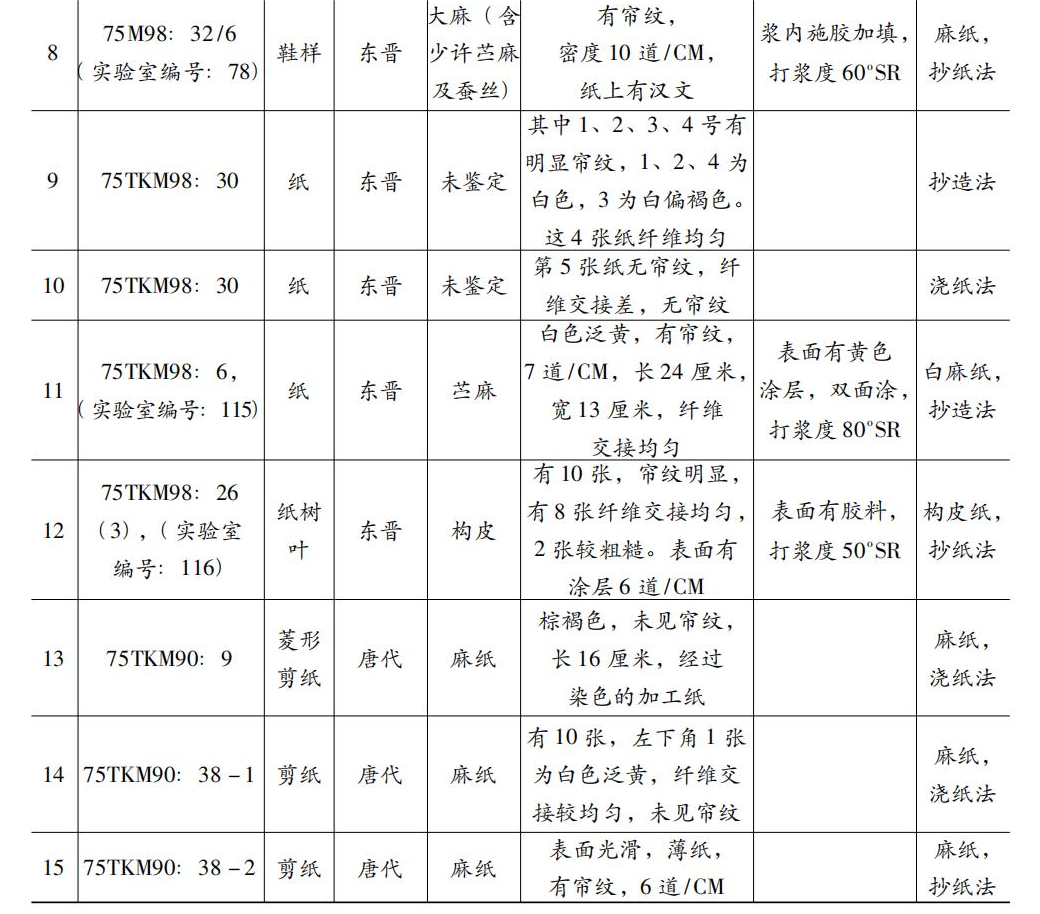

出土于M96号墓的粟特文古纸(图2)是这次鉴定的唯一写有少数民族文字的纸张,其长5厘米,宽在3~5厘米之间,年代为东晋十六国时期。这张纸的表面相当粗糙,厚薄不均,纤维分布也很不均匀,纸质较厚,呈麻黄色。由于其表面有麻束存在,推测是用破麻布所造的。

图2 75TKM96:66(粟特文纸)

2.原料 从纸张的原料看,现场判断有11张麻纸,其他古纸有的是树皮纸,有的暂无法判断原料。通过对纸张的纤维进行显微分析,发现7个样品中,有5个为苎麻产品,1个为大麻产品,1个为构皮产品。

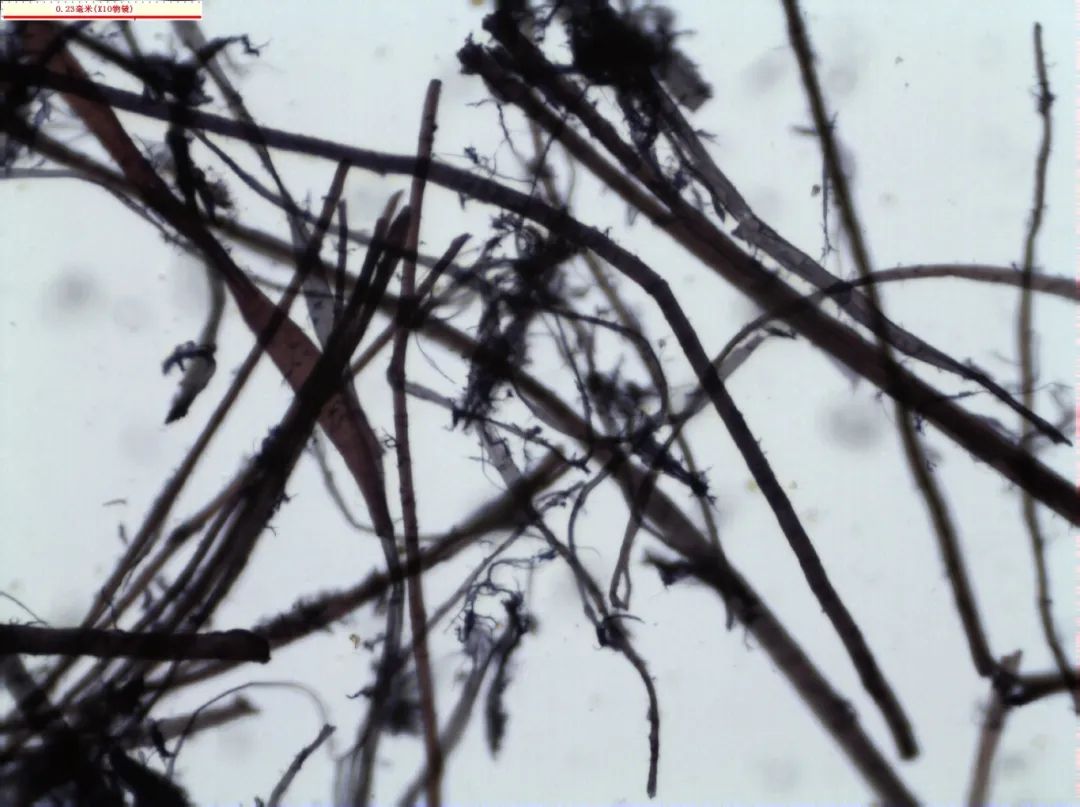

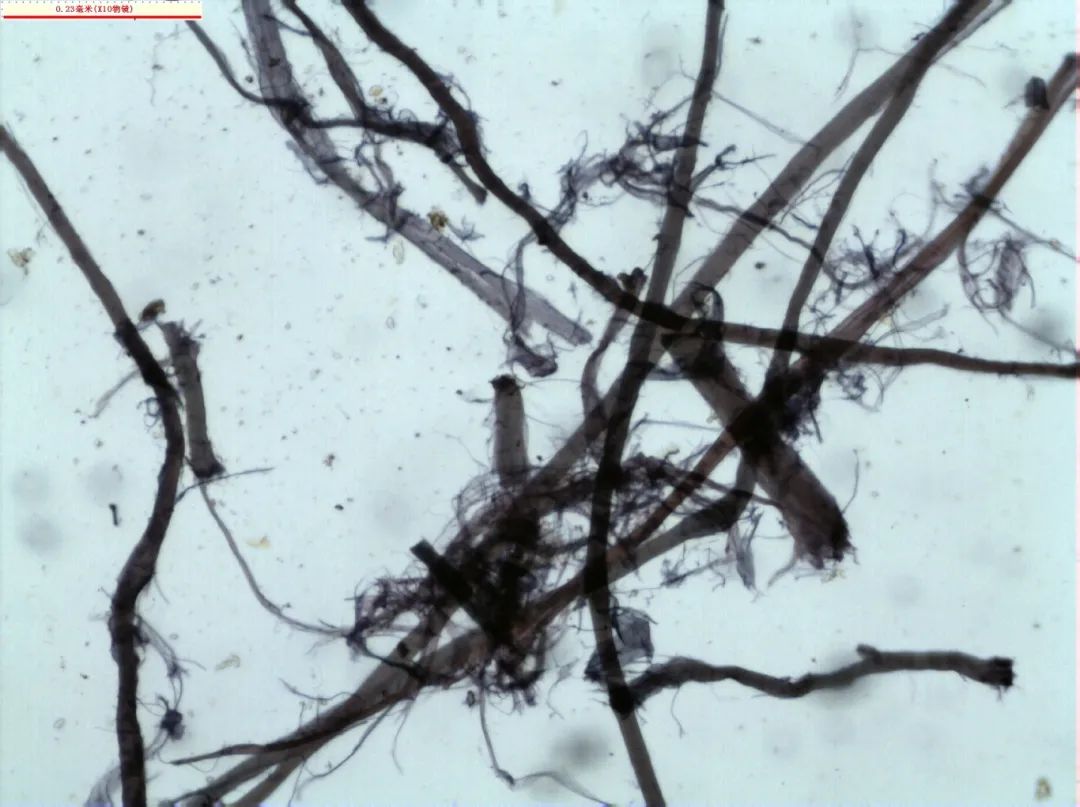

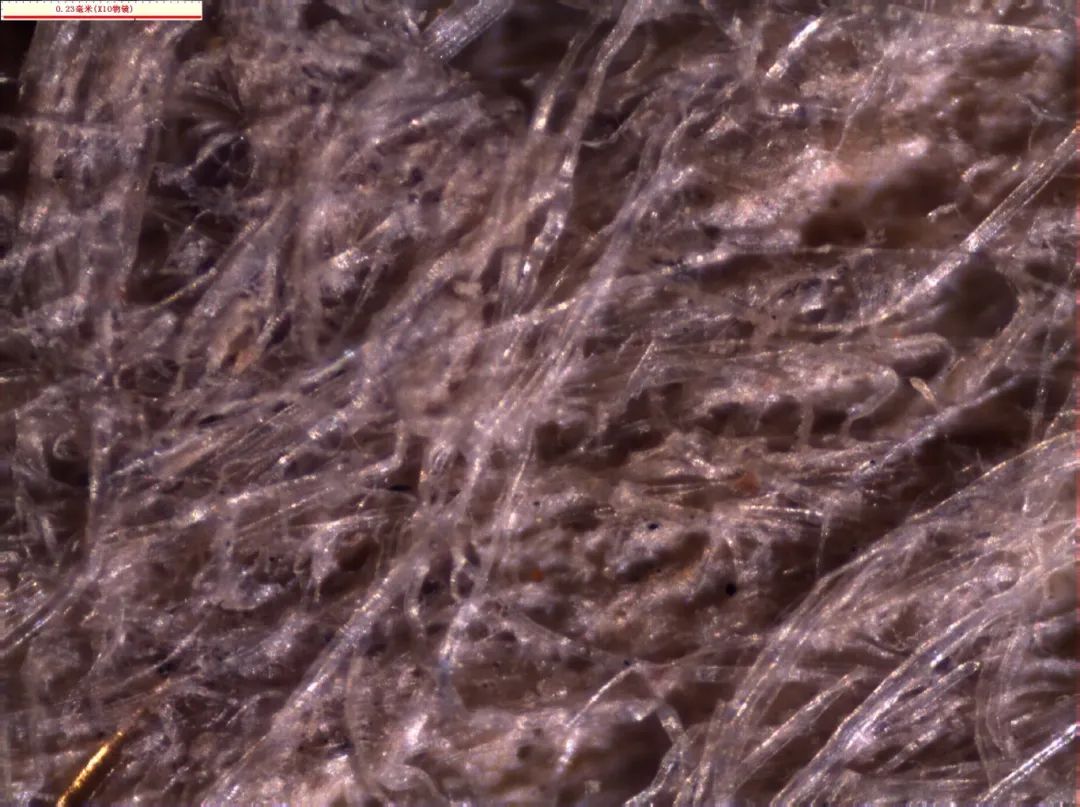

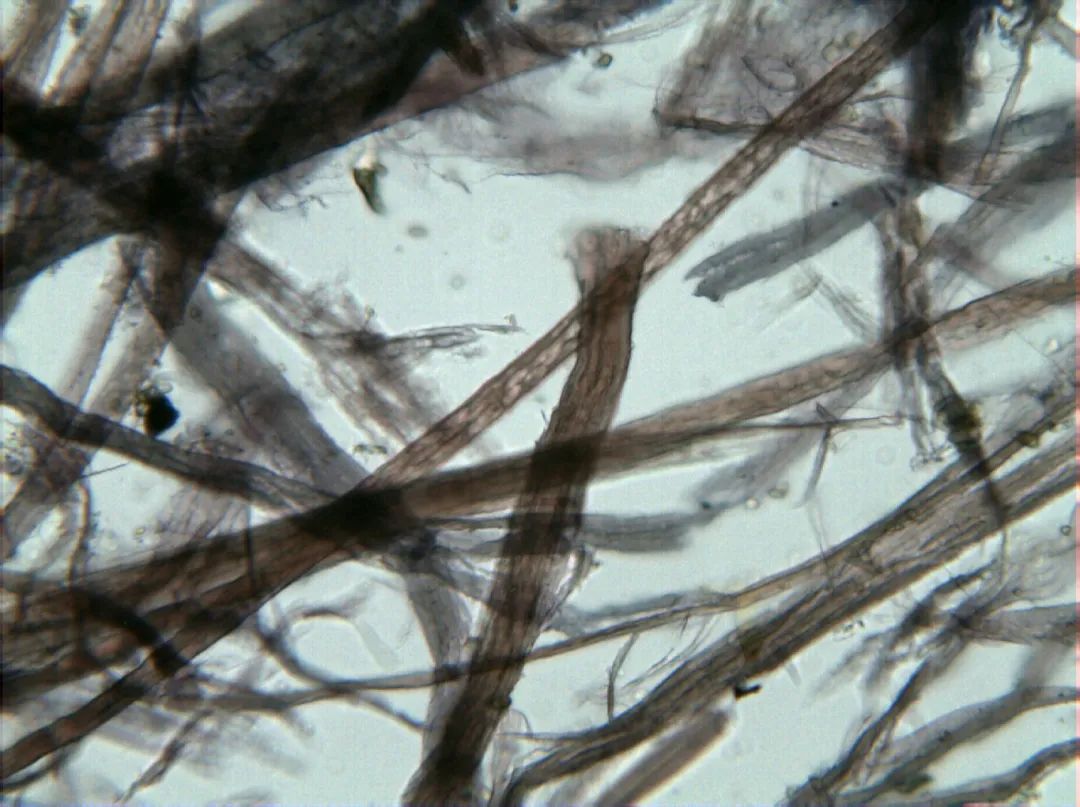

这些麻纸呈生白色,均可归为白麻纸。5个苎麻产品的纤维形态呈圆筒形或扁平形,纤维很长,表面较为平滑,有明显的横节纹。大多数纤维的帚化较为严重。但一个样品的原料为大麻(75M98:32/6的鞋样),显微分析表明,原料中除大麻外,还含有苎麻和蚕丝,为混合原料。造纸时竟同时出现这三种植物和动物原料,这是很特殊的原料混合,推测仍然是采用破麻布所造出的。所以,这些哈拉和卓古墓出土的古纸原料几乎都是麻纸,以苎麻纸为主,而麻纸则是中国早期纸的特征,但也有少数纸属于树皮纸。这个结果反映了新疆早期古纸的原料情况。

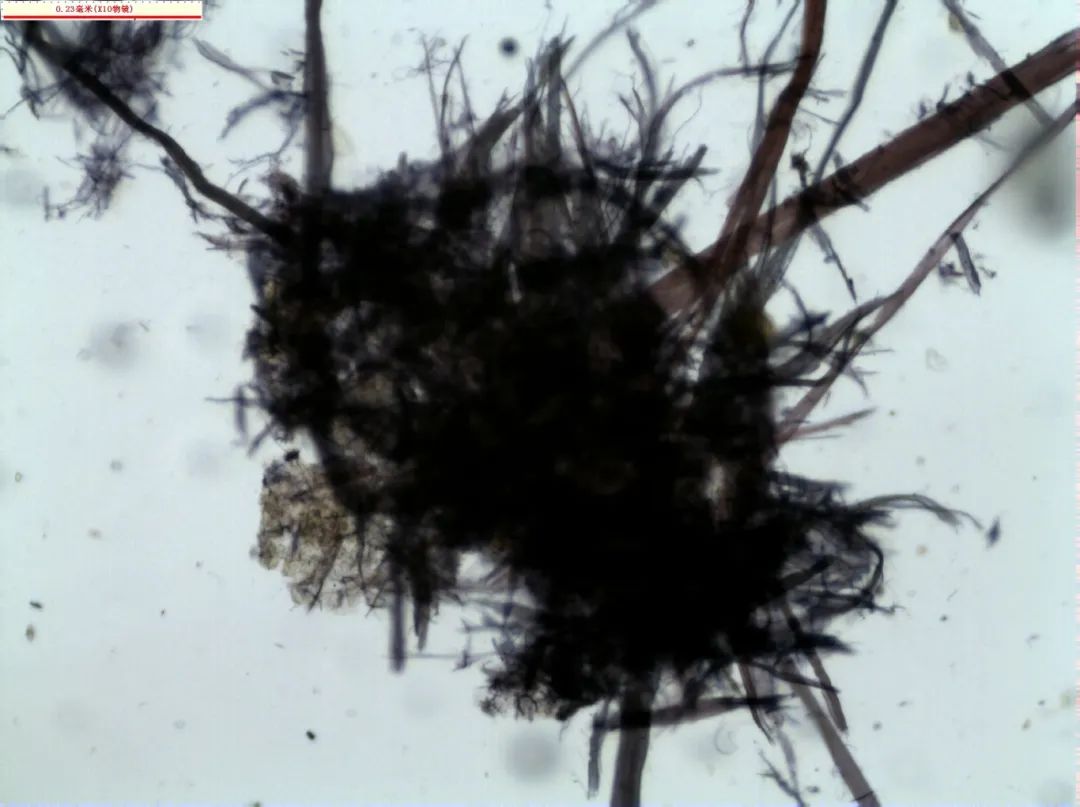

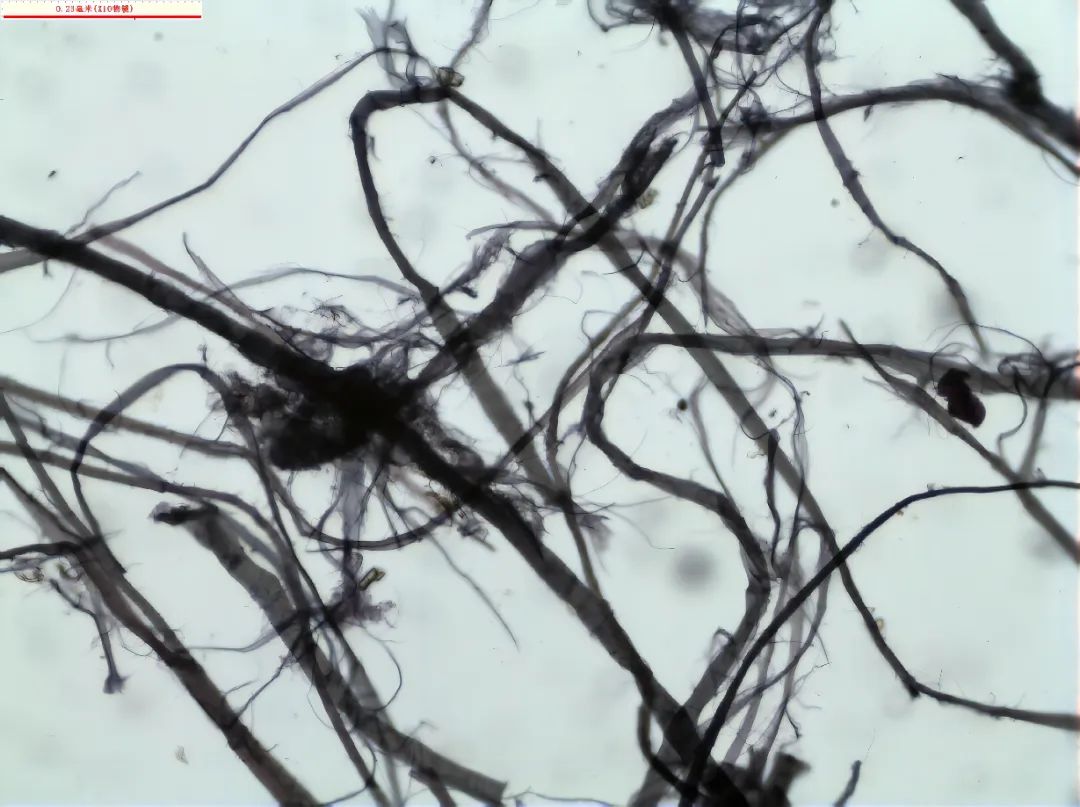

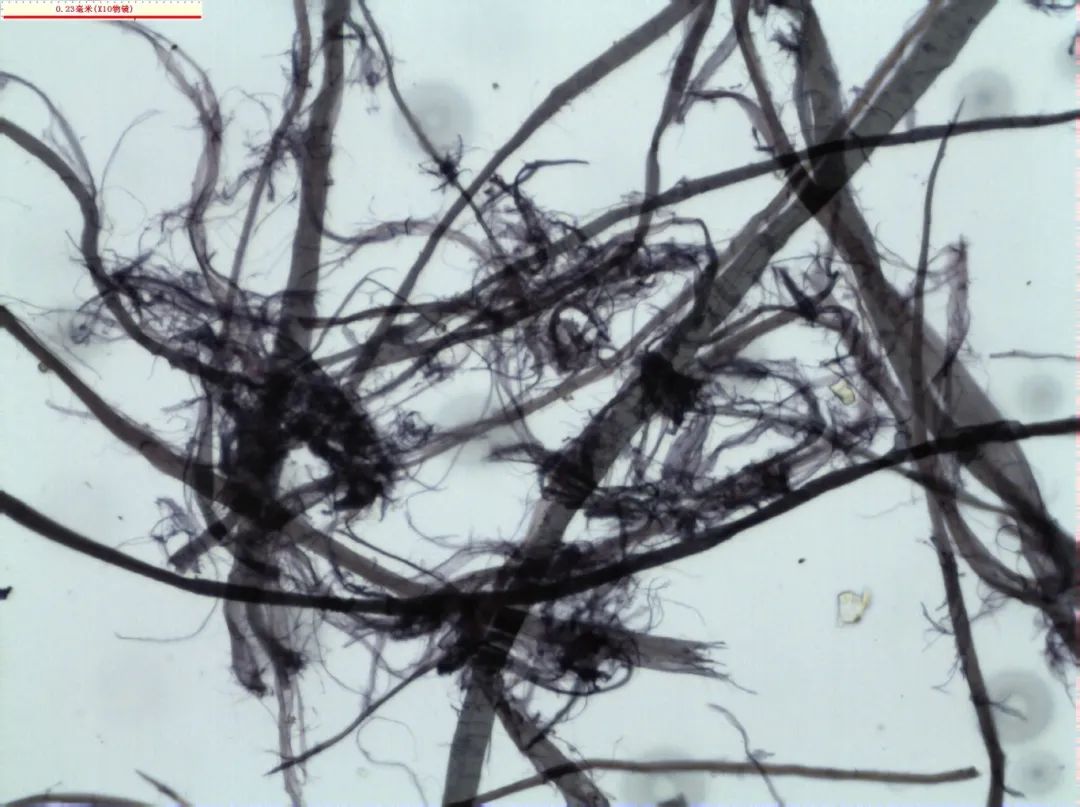

特别要注意的是,过去新疆唐代以前的纸张,经鉴定几乎都是麻纸,然而此次在哈拉和卓98号墓中,出土了纸树叶古纸,经纤维分析其样品后,发现应是构树的韧皮,所以这张纸树叶应为构皮纸,该墓的时代为东晋十六国时代,这是目前新疆所见最早的树皮纸之一。从全国来看,晋代的构皮纸实物也发现的很少,这为研究晋代造纸技术提供了重要的实物证据。

出土了苎麻纸的98号墓属东晋时代,也出土了构皮纸。说明尽管是同一墓主,使用的纸张也有不同的来源。

3.打浆 打浆是造纸的重要工序。从纤维分析图像看,这些古纸的打浆度比较高。打浆度在80ºSR的有2件,其中有东晋古纸1件。打浆度为70ºSR有3件,以上古纸的原料均为苎麻,其纤维分丝帚化很严重,说明可能经过了强度较大的打浆,但苎麻的纤维也较容易分丝帚化。打浆度为60ºSR有1件,为78号墓出土的纸鞋样,原料是大麻含少许苎麻及蚕丝,纤维分丝帚化也较为严重。打浆度为50ºSR有1件,为东晋时代的构皮纸,纤维有一定的分丝帚化现象,说明经过了适度的打浆。这反映了当时的打浆技术水平。

4.抄造方法 抄造是制纸的关键工序,中国传统造纸有浇纸法和抄纸法两种技艺。通过纸张的外形观察,这些哈拉和卓出土的古纸样品中,有5张纸应是浇纸法所造,年代从东晋到唐代都有。纸的特征是较为粗糙,厚度较大,没有帘纹,纤维分布不均匀。其中1张上面写有粟特文,原料为麻纸,这张纸是否为粟特人所造,目前不得而知。至今,新疆和田地区仍有传统的浇纸法造纸。

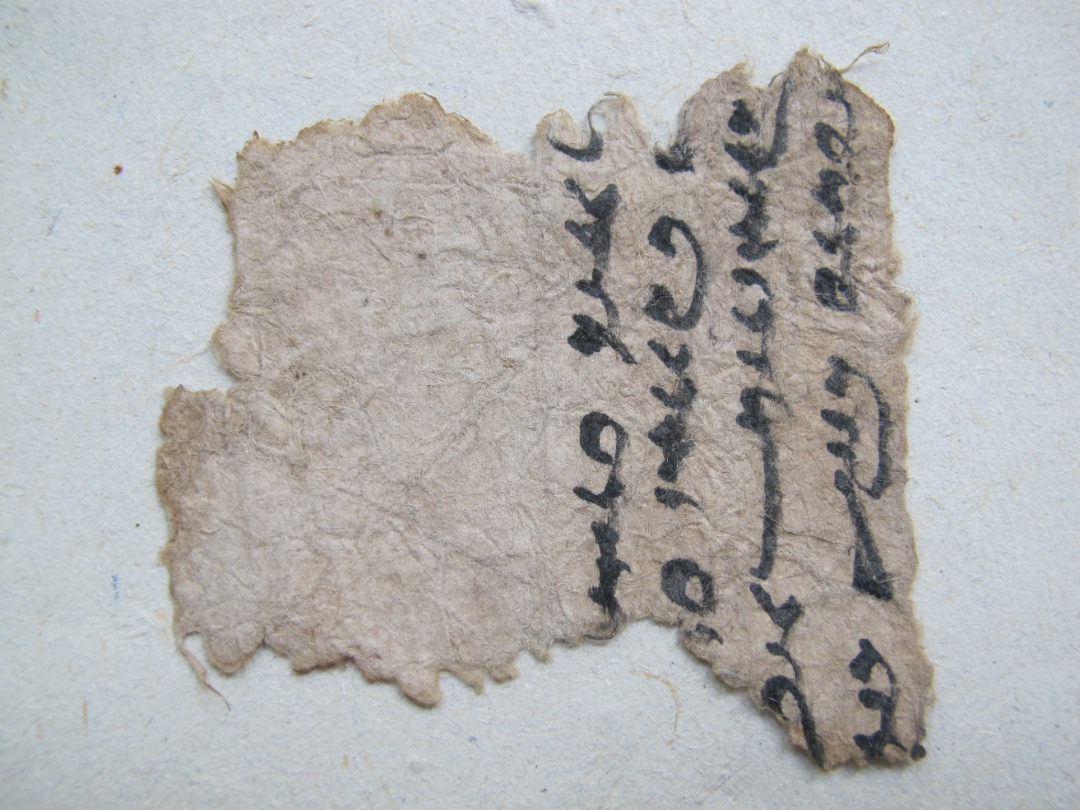

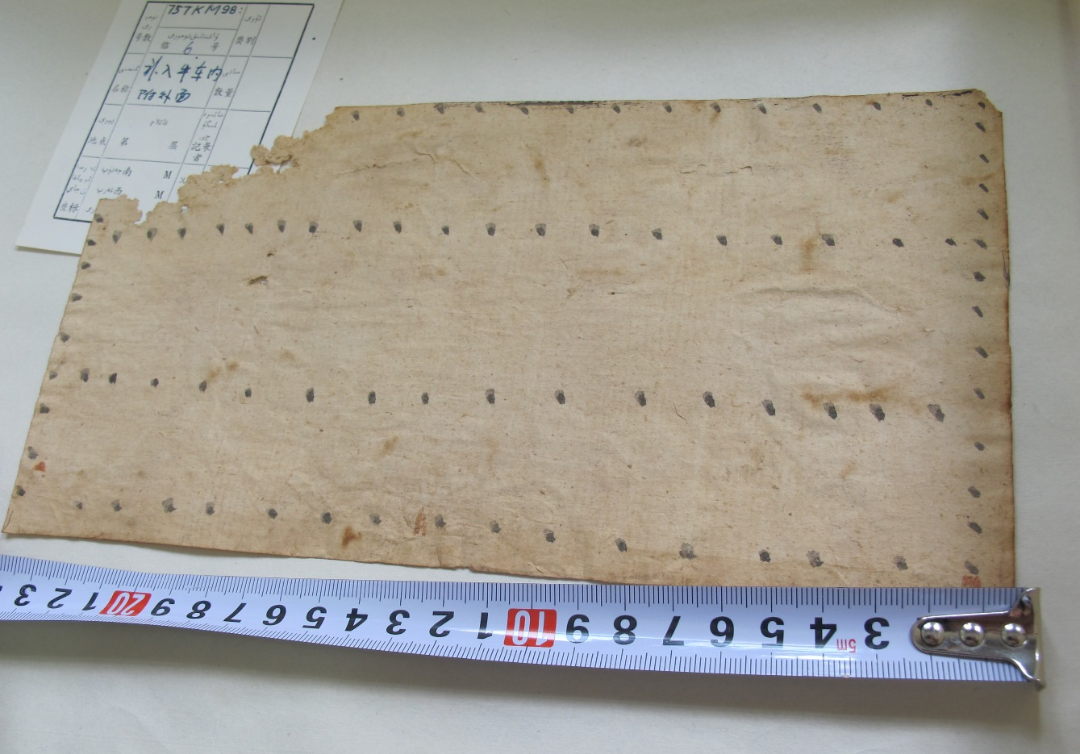

经鉴定有10张古纸为抄纸法所造,年代从东晋到唐代。纸的特征是有帘纹、较薄、纤维较为均匀。有的纸帘纹密度高,有的纸帘纹密度低。晋代M98号墓出土的纸鞋样,帘纹密度高达10道/厘米,制作技艺十分高超,在晋代古纸中十分罕见。由于此纸上写有汉文,不排除是内地传入新疆的可能。多数纸张的帘纹密度为6道/厘米或7道/厘米,其抄纸器应为竹帘(图3)。但有的纸上也发现草帘纹,例如99号墓出土的汉文文书(75TKM99:6,图4),以及M98号墓出土的一张古纸,其帘纹密度均为4道/厘米,这种草帘纹弯曲的现象,是新疆和甘肃等西北地区早期造纸技术的特征之一。抄纸法生产的纸都很薄,有文书、剪纸或其他用途的纸张,很多有汉文化的特点,是否为内地传入新疆的纸张,目前不得而知。

图375TKM98:6纸,竹帘纹(实验编号:115)

图4 75TKM99:6汉文文书纸,草帘纹(取样编号79,实验室编号113)

同一个古墓中,例如晋代M98号墓以及唐代M90号墓,就同时出土了既有抄纸法生产的古纸,也有浇纸法生产的古纸。说明两种不同方法造出的古纸,从晋代到唐代一直是并存和使用的。中国在汉魏时期抄纸法的纸张都较少见,到晋代以后,抄纸法造纸有了很快的发展。从这批样品可看出,抄纸法生产的纸在晋代以后就已经超过了浇纸法的产品。这是一个十分重要的转变。

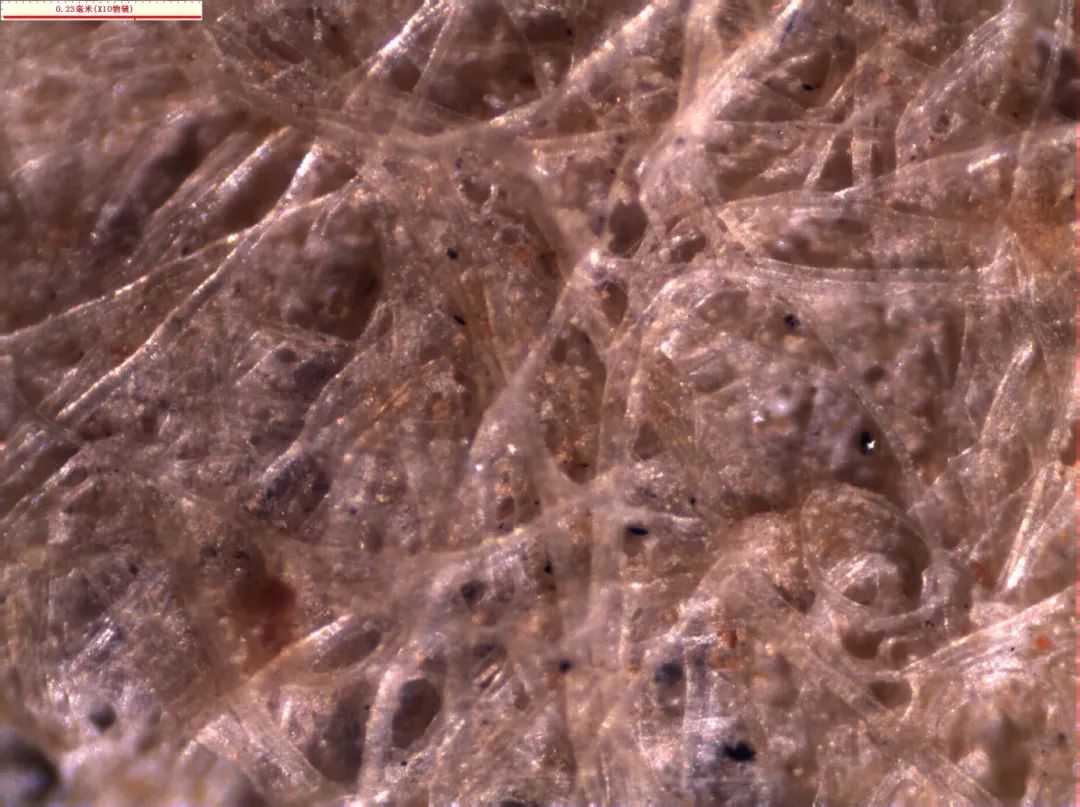

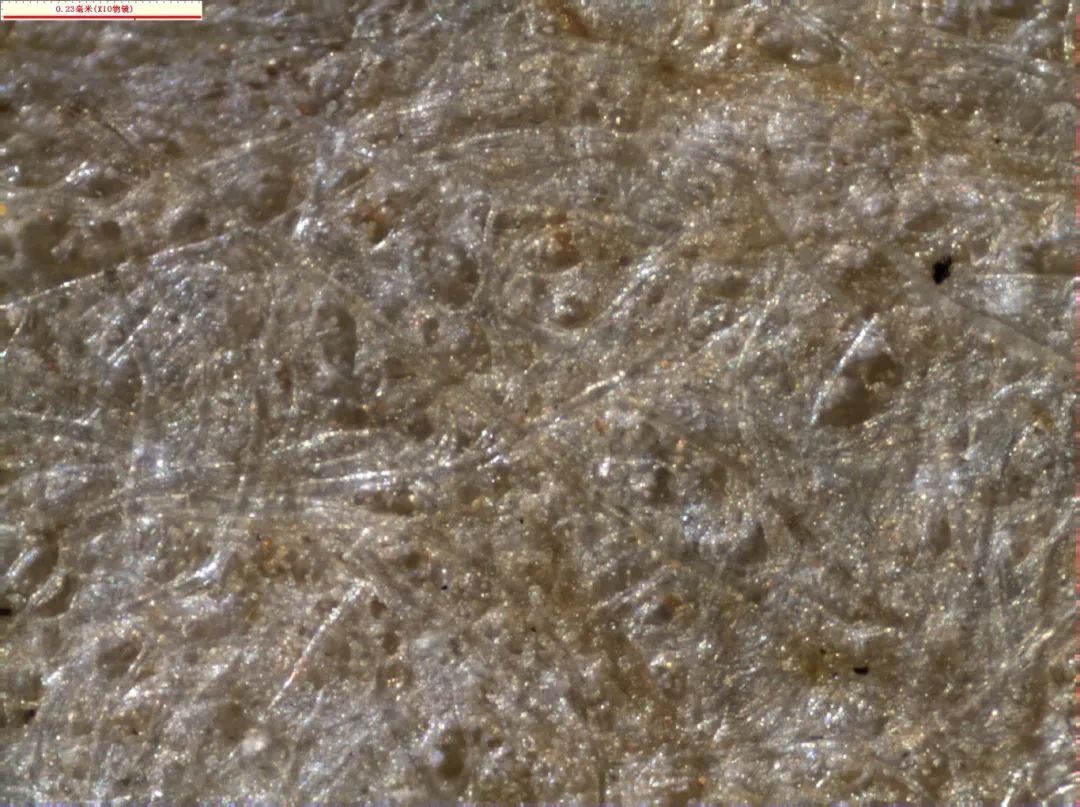

5.纸的加工 这些古纸的表面往往有涂层,经纤维分析的7个古纸样品均表面施胶或涂料,说明当时加工纸十分普遍。有3个样品双面都有施胶处理:东晋98号墓的纸树叶(图5-6,编号116),98号墓的纸(东晋,图7,编号115),以及M104号墓的包装纸(图8-9,编号112),前两个样品均为4~5世纪时期的古纸。其显微特征为表面纤维被胶状物所覆盖,这些胶状物应是植物的淀粉糊颗粒或其他涂料涂刷于纸的表面而成的。其中,纸树叶的样品两面仅有少许涂料,这说明在这些纸张的制作过程中采用了表面施胶技术,既有麻纸的施胶,也有树皮纸的施胶。在晋代,表面施胶的加工纸还较为少见,这些样品是晋代已出现这一加工技术的物证。

图5 样品116:构皮纤维(左)

图6 样品116:有少许涂料(右)

图7 样品115:苎麻纤维

图8 样品112:苎麻纤维(左)

图9 样品112:纸的两面都有涂料(右)

有1个样品是单面施胶(图10,编号113),对99号墓出土的汉文文书(年代为公元410年)进行纤维分析,发现纸的一面表面有涂料(图11),背面却没有涂料,但可见清晰的纤维(图12),说明这张纸只是进行了单面涂布加工。

图10 样品113:苎麻纤维

图11 样品113:表面有少量涂料(左)

图12 样品113:另一面表面无涂料(右)

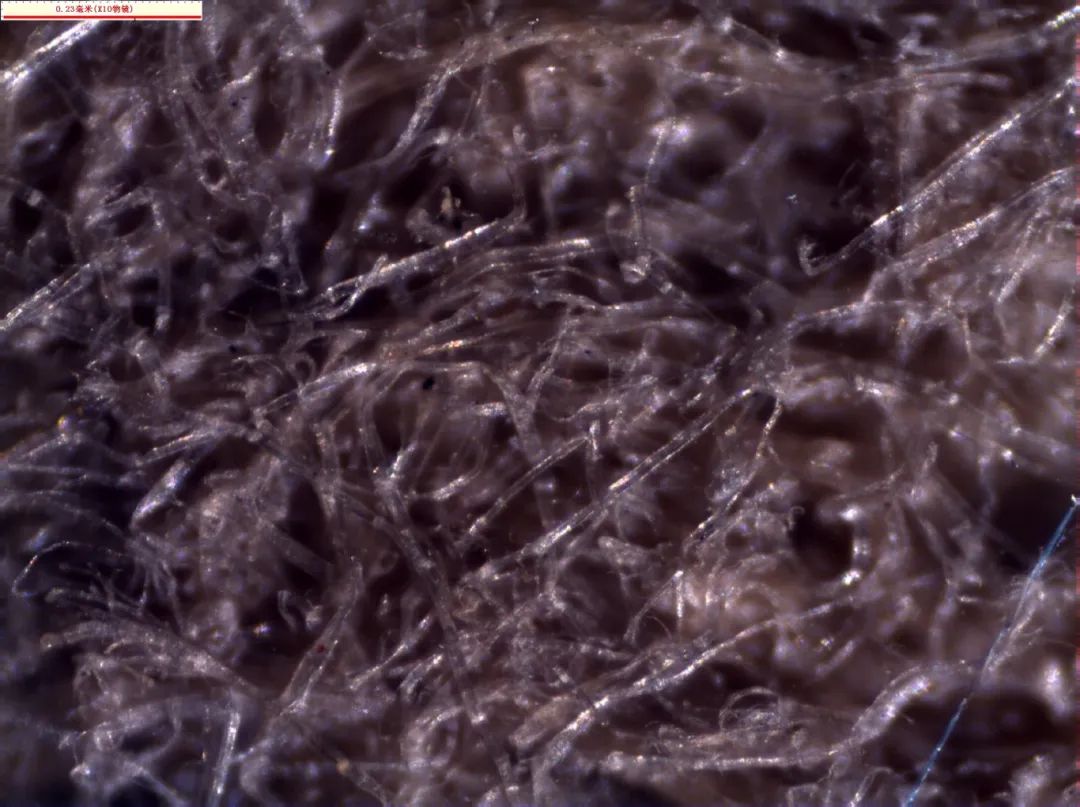

有3个样品为浆内施胶加填:有东晋98号墓的鞋样(图13,编号78),102号墓唐代开元以前的纸钱(图14-15,编号111),104号墓的纸(图16-17,编号114)。显微特征为纤维间充满了胶状物,应是纸浆内部的加填,工艺方法是用植物淀粉糊剂,掺入纸浆内,经搅拌后,再进行抄造而成。可能当时纸鞋样和纸钱的制作都有特定的加工工艺,这是晋代中国造纸技术发展水平的表现。90号唐代墓出土的菱形剪纸呈棕褐色,推测是用植物性颜料进行了染色加工。

图13 样品78:大麻纤维(含少许苎麻及蚕丝)

图14 样品111:苎麻纤维(左)

图15 样品111,表面有涂料(右)

图16 样品114:苎麻纤维(左)

图17 样品114:浆内施胶加填(右)

所以,早在东晋时代,新疆地区的古纸生产就出现了表面双面施胶、单面施胶、浆内施胶加填的不同加工技艺,这是过去在新疆的古纸中没有发现的现象。这几种加工工艺也有明显不同的源流,说明当时不同加工工艺的纸张已传入新疆。

6.纸的用途 新疆吐鲁番哈拉和卓古墓出土的这些古纸,不仅有用于书写汉文的文书(75M99:6/6),也有用于书写少数民族文字的文书(75TKM96:66粟特文纸);不仅有剪纸(75TKM90:9),也有作为冥钱的纸钱(75TKM102:24);有的纸还作为鞋样(75M98:32/6)之用,还有的纸(75TKM104:11)表面有明显的圆形皱纹,可能曾经作为包装或其他用途。这说明早在晋代,当时新疆地区的纸张除了书写之用外,在生活和民俗上亦较多使用。

以上对新疆吐鲁番哈拉和卓古墓群出土古纸的纤维和制作工艺进行了分析和讨论。结果表明,从晋代到唐代,新疆地区纸张的原料主要是苎麻和大麻,但也出现了构皮造纸,多数纸张的原料来源可能是破布。在抄造纸技术上,有浇纸法造纸,也有抄纸法造纸,说明当时处于两种造纸方法并存的时期;在纸张的加工方法上,出现了单面和双面的表面施胶、浆内施胶加填等工艺,并有表面染色技艺,说明加工纸技术已普遍应用于各种用途的纸张。在新疆地区,晋代到唐代既是浇纸法和抄纸法并存的时代,也是纸张加工技术出现多样化的时代,这一时期成为中国纸和造纸技术向西传播的高潮时期。

(中国制浆造纸研究院王菊华高工在实验中给予了指导和帮助,笔者表示衷心感谢!)

滑动查阅注释

滑动查阅注释

(作者单位:北京科技大学冶金与材料史研究所;新疆文物考古研究所;新疆维吾尔自治区博物馆)

编排:王润泽

审校:宋 俐

审核:陈 霞

微信:西域研究

邮箱:xyyjbjb@126.com