法权伸张:晚清新疆建省的法律因素[1]

白京兰

内容提要

行政地理与行政区是王朝国家划分空间塑造政治认同的重要方式,是国家领土观的重要体现。天下观念与天下体系下,新疆历史上长期以军府制治理为主,直至清末改建行省。作为历代治疆的一个重要事件,学界给予晚清新疆建省较为充分的关注,但长期以来忽略了新疆建省的法律维度及作为法律实践的新疆建省。晚清政府将边疆建省作为对内整合凝聚、对外塑造国际形象,重塑国家行政地理的重大改革举措,新疆以前所未有的明确的法律地位成为晚清首个边疆省份及清代第19省,建省具有突出而深广的法律意涵及政治意义。本文将晚清新疆建省的研究视野拓展到政治、经济、军事、文化之外的法律领域,尝试探索在更大广度、更多维度及更深层面理解晚清新疆建省这一19世纪末期近代中国追求更广泛的国家统一性的努力,并以此为切入具体而微地思考近代以来以“大一统”为指向的法权秩序与中国道路的多样性、复杂性、差异性与开放性。

“广土众民”是中国传统文化据以发展的两个基本条件。就法律文化而言,新疆在空间上虽然“广土”,多元文化汇聚,但长期处于边缘,是中华法系生成与发展的非核心区域;族群上之“众民”,更形成了与中原文化迥异的区域法律文化。边疆尤其是西北边疆的“广土众民”决定了历代中央王朝治边的“因俗而治”与整个王朝国家治理模式与形态在中原诸行省与边疆藩部之间的差异。尽管从汉至清,王朝国家治理新疆的程度一直在深化,但法律空间的形塑缓慢而艰难。清代是新疆治理最为深入的一个历史时期,新疆建省则是近代全球秩序变化中极具有法权意义的“疆场之大事”[2],是“对清初奠定的帝国结构的制度性改造”[3],更是王朝国家应时代变局对国土法理属性的又一次强力宣示,进一步夯实了中国持续主权治理新疆的基础。

晚清以“上谕”的方式宣布新疆建省,以“省制”进一步明确王朝国家对新疆治理的权力,以法律形式对外宣示国家主权及领土完整。建省不仅仅是国内秩序的恢复和重建,更是一种新型国际秩序建立的体现。晚清新疆建省不仅是政治事件,同时也是法律事件。而这一点,国内学界关于“法权秩序与中国道路”等议题之探讨很少将目光投注于斯地斯事,有关新疆建省的既有研究也未及于此。中国道路如何面对“广土众民”在法权秩序实践中造成的差异性、复杂性和多样性对“大一统”形成的挑战和机遇,如何应对当下百年未有之大变局,140年前作为近代中国大变局之一变的新疆建省,无疑是一笔不容忽视的智识资源,应当在法权视角与大国治理视域下予以重新审视和全面认识。

一 学术史检视:晚清新疆建省之先行研究

晚清新疆建省是自汉唐以来两千余年军府治理的一种突破,具有王朝国家边疆治理模式及思维的先导性与开创性。

1884年,新疆建省,1885年东南海疆台湾建省,1907年东北地区的奉天、吉林、黑龙江改设行省,其后,蒙古、西藏及西康等地也开始议设行省。新疆建省不仅是晚清边疆管理制度面对内忧外患的一种突破,更是自汉唐以来新疆治理的长期累积的一个必然结果,是严峻的陆海疆危机中边疆秩序与国家法权秩序的重建。彼时新政尚未开启,清末修律变法尚未启动,宪政及机构改革等都未推进,边疆危机仍然在加剧。作为晚清第一个建省的边疆省份,新疆建省事实上是政法意义上中国近代边疆治理的一个起点。历史地看,新疆绝非以“羁縻”二字就能概括的单一物理空间,而是愈来愈明确的军事空间、行政空间、法律空间等构成的一种呈动态演进的国家治理强度渐增的主权空间与法权空间。甲午战争后建省仅十年的台湾被日本武力殖民,清代在晚期新增的五省只余四省,藏蒙等地设省从清末一直到民国尚未完全实现。而新疆自设省后,虽然也举步维艰,但基本保持了相对的稳定和发展。据此,新疆建省有其独特的历史地位与突出的研究意义和价值。

关于新疆建省的总体评价大多类似秦翰才先生“新疆自用文襄公主张而建省,由军府制度进而为郡县制度,始奠定了和内地一样的现代政治的基石。这一个军事上的成就,在吾中华民族筹边史上,实占着空前的一页”[4]。该处高度概括建省并将其视为一项军事成就,在学界具有一定的代表性。《剑桥中国晚清史》则援引徐中约成果评价其为“里程碑”[5]。以上观点无一例外地给予建省高度评价,但基本着眼于军事与政治等单一传统领域。新疆建省作为晚清三千年未有之大变局中的一变,作为新疆近代史上具有重大影响的举措,其复杂面向与丰富意涵远未得到学界全面、充分与深入的检视与探究。

具体来说,以晚清新疆建省为主题的成果主要集中于20世纪80年代至90年代的史学领域,包括建省原因、过程、方案及历史影响等等的探讨与评价,研究多为内部视角及历史学传统视域,成果的同质性较为突出,其中堪为代表的是钟兴麒的著述,最为系统完备。[6]关于建省的研究热度一直持续到2000年初,近年成果数量虽渐少,但更富创意,比如2007年王柯基于国际政治视野的研究[7]、2013年陈跃以新疆与台湾建省为比较的研究[8]、2015年恽文捷以现实主义政治研究法对中亚大国争霸和政治博弈下晚清新疆政治变革的研究[9]、2018年易锐深入新疆建省观念层面的研究[10]等,都是晚清新疆建省研究在视野、资料与方法等方面较有突破与创新的成果。另有值得特别关注的是港台学者萧衡萱[11]与林学忠[12]的研究,萧衡萱从财政视角研究新疆建省,颇有新意。林学忠的研究主题是近代中国国际法,却是迄今少见的将新疆建省与国际法关联起来的成果,内容上虽仅提及未展开,但非常具有启发性。此外,虽未以新疆建省为题,但以近代省制研究为主题的相关成果也值得密切关注,这些成果虽普遍未将新疆建省纳入其中,但主题关联度大且有多学科跨学科及拓展视野方面的积极意义,此类最新成果比如狄金华以社会学等视角将“省制问题重新带回行政分权的讨论”[13]的专题论文,对深化晚清新疆建省议题颇具价值。

总体而言,尽管学界于新疆建省讨论颇多,但有以下局限。首先,晚清新疆建省无论就其“空前的一页”还是“里程碑”的评价而言,都足以显示其在新疆历史发展进程中的重要意义,也足以显示其复杂多元的面向和内涵,因此是王朝国家边疆治理制度变更的基础与有别于“军府之治”的新范式的确立范本。其作用及意义仅以“空前的一页”及“里程碑”概括均不免空泛简化而不具体明确,有待多视角剖析和探究。其次,既有研究基本未将法律在其中的作用纳入晚清边疆设省浪潮和实践的讨论中。新疆之所以首开建省先河,在省制下保持金瓯无缺,与法律实践有密切关系。“要合之而见其大,必先分之而致其精”[14],对于晚清新疆建省形成更具广度和深度的认知,须将建省置于多维度视角尤其是学界甚少关注的法律维度之下予以探究和思考。任何单一面向或流于浅表的研究都不足以形成客观全面的认知。需要在综合前贤的基础上,进行研究视角的拓展。客观而言,建省在对内的央地关系、省际关系、法俗关系、族群关系、官绅关系等方面,对外的国际交涉诸方面都形成了新的格局,因而,建省是一种法律秩序的调整与重建,是一种边疆治理法律体系的建构和转换。就此而言,开辟法学面向的新疆建省研究有其内在性和必要性。第三,“清朝的边疆政策作为整体来说并没有被系统地做过任何研究。但是很清楚,在沿海政策与亚洲腹地之间是有相互联系的,这种联系比历史学家迄今所揭示的要更多一些。”[15]晚清政府一方面通过建省整合天山南北、整合省际关系、整合边缘中心关系,从而更紧密地将新疆纳入王朝国家大家庭;另一方面通过边疆建省强化国家的一体性统一性让更具近代性的中国“进入国际大家庭”[16]。晚清新疆建省一系列牵涉面极广的具有全球性因素的关联性反应,需要更广阔的全球化视野和更具体的国际法国内法综合审视,而学界目前并无该方面的专门研究。

综上,新疆建省是包含古今中外共时历时等多维度多面向的边疆治理的实践和探索,是多因素共同作用的结果,对其开展法学视角的研究是新视野下对传统论题的重新问题化。通过引入法学思考,尝试对晚清新疆建省研究形成一种更趋于整全和客观的认识,并由此对接近代以来法权秩序与中国道路之议题,探索近代以来“中国”及“中国新疆”的形成,以回溯的方式在近代边疆治理与法制近代转型等论域中开展中国式现代化的思考。

二 文门法理之争:晚清新疆建省之国际法动因

近代中西交涉既是武门军事之争,又是文门法理之争。19世纪初“保卫边疆是关心的新焦点”,因为“挑战的史无前例的性质和制度上反应的不充分的状况”,需要“对新问题作出新反应来加强国家”[17],新疆建省就是面对环伺的列强带来的新问题的新反应。新疆建省因多因素而致,复杂国内外背景下,国际法是新疆建省之一“因”,新疆建省亦是国际法之一“果”。

(一)多国博弈:晚清新疆日益严峻的领土主权危机

长期以来,西北陆疆都是中国王朝国家的战略重地,清代以前一直是游牧民族和农耕民族博弈拉锯的焦点。清代以蒙古为长城终结了秦汉以来的南北拉锯,但西北陆疆及其与周边政权的关系仍然关乎王朝发展乃至存亡。

19世纪上半叶国门被迫打开,东南海疆渐显危机之前,西北陆疆早已经历来自中亚浩罕的领土主权危机。浩罕从最早的恭顺的藩属国到通过攫取特权发展贸易坐大进而公然挑衅清政府,最后形成鸦片战争前西北陆疆最为严重的领土主权危机衅端。1835年清政府与浩罕媾和签订不平等“条约”[18],自此,隐含领土主权内涵的对外交涉或者国际法交涉就没有中断过。甚至有学者认为,发生在19世纪30年代的清朝与浩罕交涉的教训被“应用到了它与英国在中国沿海的争端上”[19],因此,清代后期的领土主权危机首先是为东南海疆危机掩盖下的西北陆疆危机,近代对外交涉的实践较早发生在西北新疆而非东南沿海。

从19世纪40年代到60年代,清政府对其中衰仍无清醒认识,就领土主权危机而言亦是如此。继30年代之后,浩罕在60年代继续骚扰西北陆疆,其纠结和卓后裔悍然入寇新疆(1865~1877年),在新疆建立侵略政权,新疆大部沦陷13年。浩罕寇疆背后是复杂激烈的大国博弈。侵吞中亚诸汗国之后的俄国一方面以一系列不平等条约贪婪攫取中国经济利益与政治特权,一方面与英国展开聚焦新疆的大国争霸,与侵占新疆大部的阿古柏侵略政权产生冲突的同时也有相互的利用。在阿古柏侵占新疆大部并建立侵略政权之时,俄国以代守之名侵占伊犁。以印度为后方的英国,试图攫取喀什噶尔为中心的南疆,土耳其因与俄国的对抗,联合英国并以宗主国身份支持阿古柏,新疆的领土主权危机在英、俄、土、浩罕等多方势力介入之下愈益险峻危急。至19世纪后期,列强的侵略或者说条约制度的潜在影响已经从经济方面的掠夺资源发展到愈益严峻的政治方面的领土和主权的侵略,而西北陆疆的危机始终都是更为突出的领土和主权危机。

伴随海疆陆疆周边宗藩体系不断解体,王朝国家领土主权危机空前严峻和激烈。新疆的领土危机虽然因左宗棠及曾纪泽的武斗文争得以缓解,但仅仅是收复失地已经远远不够了,收复之后如何有效的保有才是最重要的。在国际舞台上,中国的边疆与中原须是一个更为完整紧密的整体。建省是以省制来申明国家对边疆主权及领土的无差别治理和实际治理,是清代对边疆治理由差异化转向同一化的转折点,在法律层面上更是以同一于内地的省制对外宣示主权,进而推动中国以近代民族国家面貌进入国际社会的重大举措。

(二)设县建省:应对领土主权危机的国际法实践

成书于清末的官方志书《新疆图志》就同处领土危机中的蒲犁与帕米尔进行比较,“蒲犁以先设官而存,帕米尔以未设官而亡,郡县之所系,其重若此”[20],严峻外部危机下建省设县之重要性与紧迫性昭然可见。

19世纪西方国际法主权观念传入,国际公法的实效管辖领有论冲击并挑战“因俗而治”的“以不治治之”的中华秩序原理,固守传统边疆治理理念与模式将面对严重的领土与主权危机。“随着国际法翻译的开展,那种在欧洲政治传统中形成的‘国家大家庭’(family of nations)秩序及其背后所承载的对于国家组织方式、国家治理模式、法律秩序、法理基础、国际关系规范等一系列的叙述也开始逐步进入中国知识体系并产生政治效用。”[21]在西方以优越军事力量为威慑的主权理论下,清代传统治边模式受到冲击并发生变化,新疆建省即是清王朝因应西方国际法秩序原理而在法律制度层面上的应激改革。

19世纪60~80年代,英俄在新疆的大博弈日益白热化,新疆被深深卷入以领土主权为中心的国际法危机之中。传统的军府治理模式虽然曾在王朝国家对新疆的主权治理中发挥积极作用,但清代整体国势中衰后,则暴露诸多时弊,西北边疆领土一再遭到蚕食鲸吞。及至90年代,“当西方甚至本属中华世界秩序一员的日本以国际法及军事力量向中国进逼,企图攫取更多的领土和权利时,中国亦无可避免地应用国际法以解决国际纷争,甚至重构国家体制。”[22]晚清新疆以省县制取代军府制即是以国家体制的重构来应对愈益加剧的边疆主权危机,是应对外部危机的内部秩序的调整,是新疆在国际政治中作为中国一省的法律属性的明确。就此而言,“在国际法的应用上,清政府并不是一无可取的……而在台湾及新疆的问题上,建省之举,使全台湾及新疆纳入清朝直接统治范围之下,从根本上改变了清朝的统治架构。这种统治秩序的重新建构,可从传统郡县制找到根据,但无疑也是应用了国际法的领土主权原则,为中国迈向国际法的主体——主权国家揭开了新的一幕。”[23]由于种种原因,新疆建省的国际法实践意义长期被忽略,揆诸史实,晚清建省有其应对严峻主权危机的国际法因素与动因,作为开启清末边疆建省序幕的新疆建省,其国际政治与国际法实践之意义不应忽略甚至无视。

(三)推动建省:左宗棠与曾纪泽的国际法实践

建省中的关键人物之一左宗棠,其以雷霆万钧之势剿灭阿古柏势力收复新疆,其建省五折[24]又开启并推动了新疆乃至边疆建省运动,其文治之功丝毫不逊赫赫战功,而其武功文治背后的国际政治乃至国际法认知及实践却极少为人关注。左宗棠之所以不畏内外交困坚持“塞防”,取得战事胜利后又力排众议坚持建省,无不与其对国际政治及国际秩序的认知密切关联。

左宗棠从1862年至1880年基本都是在地方任职,历任闽浙、陕甘与新疆等多地,参与了剿灭太平天国与戡定西北的诸多战事。这个过程中他接触到了法国人、德国人以及俄国人,在军事及洋务方面与法、德均有合作,在同治九年(1870)天津教案发生时,身处甘肃平乱的左宗棠也发表过涉外纠纷处理意见。西北陆疆国际交涉方面,左宗棠与林则徐早在道光二十九年(1849)长沙洞庭湖舟上就有过关于新疆及俄国情势的潇湘夜谈,林则徐还将有关俄罗斯的资料赠予左宗棠。林则徐是近代中国最早接触国际法、翻译国际法并有过国际法实践的大员,对俄国于西北边疆的野心洞若观火,其国际政法认知和思想对左宗棠的“塞防”与建省主张产生潜移默化的深刻影响。现实中左宗棠也与俄国展开过交涉实践,比较突出的是对于白彦虎的引渡,虽然因各种原因引渡未果,但显见左宗棠是有国际法认知及实操的。虽然左宗棠于新疆的勋业多在军事武功上,但西征战事基本结束后,左宗棠就建省连奏五折,充分展示其对新疆国际政治与法理地位及其关联性的认知。

复杂国内外政局之下新疆的最终建省,前有左宗棠战事之胜利及建省五折,后有曾纪泽以外交方式展开收回伊犁之文门法理之争。为收回被俄国侵占的伊犁,清廷任吏部侍郎崇厚为头等全权大臣出使圣彼得堡与俄国谈判,继而签订丧权辱国之《里瓦几亚条约》(又称《中俄返还伊犁条约》)。如此震动朝野之交涉残局下,时任驻英驻法公使的曾纪泽以驻英、法、俄三国公使名奉命二次出使俄国重启谈判改议旧约,就伊犁问题与俄国展开交涉,折冲樽俎之下于1881年签订《中俄改订伊犁条约》,虽未完全扭转外交败局,但相对旧约,曾纪泽还是运用国际法与相关谈判策略收回伊犁南境及挽回部分利权,其于19世纪末期的新疆乃至整个中国而言都极具重要意义。伊犁收回及西北边界划定后,新疆形势完整,建省才得以提上日程。综合以上,以左、曾两位在国际政治和国际法场域中的武斗文争与文武相济,新疆建省才得以最后成功。

其后1885年台湾建省和1907年东三省建省,亦未尝不是新疆以建省应对日益恶劣的领土主权国际法危机与困境的仿效。边疆建省,看似是国内关于行政建置的制度安排,具有宪法及行政法的公法意义,但事实上是一种迫于危急形势的国际法应对,具有超出国内法的国际法意涵与因素。自鸦片战争以来,无论在军事还是政经还是国际交涉领域内,中国始终是“强权”与“公理”的被侵害者,但晚清新疆建省却显示出法律作为捍卫领土主权塑造国际社会近代民族国家的积极面向,这是新疆建省研究鲜少为人关注的一面,同时也是艰难近代转型中晚清中国在边疆治理领域以“公理”争“强权”的具有进步性的一面。

三 治边法统:晚清新疆建省之国内法基础

以法律视角探讨新疆建省,国际法动因之外的内部因素同样需要关注,自汉代以来历代治疆法统的形成所提供的建省的国内法基础与支持,就是学界忽视的内因。就此而言,晚清新疆建省并非完全是“偶然与强力”,其中有着历史的必然与深刻的内在性。

建省常常被理解为军事的胜利,建省也常常被赋予行政学的意义,被视为行政区划的划一。但是建省并不仅仅是军事或政治的单一面向,也并不仅仅是晚清边疆治理横剖面上的一个突发偶发事件,它是多面性、多维度以及历时性的。历代边疆治理均有法制的保障,建省是自汉唐以来长期法律治理的必然结果,也是长期法律治疆所形成的历史法理的体现,是政统之外的法统的代代承袭。西域地方政权臣服并隶属于中原王朝已经形成了自汉以来牢不可破的政治法律传统。新疆自汉代以来就是中国的法律空间,清朝更是形成了较为完备的治疆法律体系,并非如西方学者所说“清朝在亚洲腹地的权威是表面的”[25]。军府为主州县为辅、军府最终为行省取代,是一体多元法律框架下历代治疆的基本模式与演化趋势。历代治疆绝对不能简单化为军府治理或间接治理,而是军府和羁縻中包含着州县行省制因子并由法制保障最终实现行省制的一种趋向大一统的多维度治理。

(一)西域都护府:汉代法律治疆模式的开创

中央遥领之下,西汉对西域的治理是通过以“西域都护”为中心的地方“流官”系统和以当地王侯为首的西域诸国“土官”系统二者共同运作而实现的。西汉是两汉治理西域最为整饬的时期,经历了武、昭、宣三帝。最早设置的军政机构是使者校尉,屯田于轮台、渠犁一带,是西汉首个行政机构,可视为“后来西域都护的雏形”[26]。公元前60年西域都护设立,都护府成为中央政府统治西域的最高机构,也成为王朝国家西域治理的主权法权标志。《汉书·郑吉传》载:“吉于是中西域而立莫府,治乌垒城,镇抚诸国,诛伐怀集之,汉之号令班西域矣。”[27]《资治通鉴》汉宣帝神爵二年条载:“都护督察乌孙、康居等三十六国动静,有变以闻,可安辑,安辑之,不可者诛伐之,汉之号令班西域矣。”[28]两段文字虽略有差异,但均包含“汉之号令班西域矣”的关键政法话语,西汉中央政府借助西域都护行使其对西域的主权与法权的客观史实被高度浓缩凝练于“汉之号令班西域矣”。

就法律治理而言,两汉经营西域的过程中,采取了二元法律主体治理模式,即中央在西域地方设置军政机构和官职,代表中央直接管理西域地区的政治、司法、军事等方面的事务,其中包括对归义首领及其官吏的管理;归义首领与其官吏由汉朝统一进行册封后依本国原来的律法自治其国,虽名国王,实为汉臣,具有一定的自治权。这种法律治理思路不仅保障了归义首领的贵族身份特权,还开创了西域地区以国家法律为主导、地方法律为补充的一体多元法律治边模式的新纪元。

(二)二府三州:唐代差序化法律治理模式的形成

汉代开创军府治理模式,唐朝将其进一步发展为安西、北庭两大军府南北并立的双军府模式。同时,以公元327年前凉政权首次引入郡县制创建高昌郡为基点,唐朝进一步将郡县制扩充至天山东路伊州、西州、庭州三地,二府三州构成唐朝治理西域的核心区域,历代治疆以军府为主导以州县为辅助的基本模式至此奠定。唐超迈于汉的西域治理功绩尽显其中。

就法律治理而言,唐代并未制定专门的单行法规,关于治边的法律散布于《唐律疏议》《唐六典》、唐令等律令典章中。实践方面,在以西州为代表的州县直接推行大唐律令;在以安西四镇为代表的都护府辖域实行有限的法律治理,安西都护府对其治下羁縻府州之民刑案件有一定的司法管辖。与汉代相比,唐代基本保持了自汉代以来的一体多元差异治理模式,但对西域法律治理的程度更加深入,也更具有差序性和层级性,王朝国家对西域的法律治理程度得到大大推进。

(三)“行省”初建:元代西域行政区划管理制度的创新

宋元明时期,两宋因与辽金的对峙,对西域的治理程度比较有限,但西域地方政权在复杂的政治局势中仍然保持着与宋朝的朝贡关系,高昌回鹘尊宋朝为舅,自称西州外甥。喀喇汗王朝也曾多次派使臣向宋朝朝贡。明代设立哈密卫作为管理西域事务的机构,在嘉峪关和哈密之间先后建立安定、阿端、曲先、罕东、赤斤蒙古、沙州等卫以支持西域事务。

宋明之间的元朝在行政管理方面却有新的举措与创制。1251年,西域设置了行尚书省,此外,还设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务。元朝行尚书省虽非明清作为政区的“行省”,仅为中央政府派往地方的行政机构,但却是明清行省之嚆矢,开创了中原王朝在西域行政区划管理与行政法制诸方面的新格局。

(四)由州县而府道:清代一体多元治疆法律的体系化制度化

清代是中国王朝谱系中的最后一个封建王朝,在边疆治理方面,它不仅实现了疆域的拓展,同时在前朝历代治疆基础上实现了治理程度的历史新高,可谓历代西域治理的华彩篇章。清代治疆功绩一方面体现在军政管理方面,军府制在体制上进一步扩充,形成以伊犁将军为核心,乌鲁木齐都统及喀什噶尔参赞大臣等为支撑的多军府体制。职能上,军府制兼摄民政,乌鲁木齐都统下辖镇迪道,道下设府厅州县,行省制下的基层政区与中层政区俱备。相对唐朝伊西庭三州,清代州县治理程度和范围显见扩大与深化。虽然这时仍然以军府制为核心,但州县治理已然由唐朝的多点至面了,清末建省之基至此愈加深厚。应对军政治理的深化,清朝因地而异、因时而异、因族群而异制定了多项治疆法规,以《大清律例》《理藩院则例》《回疆则例》等为中心初步形成了新疆治理法制的体系化制度化。

汉唐以来形成的一体多元差序化层级化法律治理模式在清朝得到进一步发展,以刑法、行政法为主的国家法是主导与核心,回疆的民间法作为辅助用于民众基层纠纷。清代治疆法律体系具有与当代法一样的国家治理功能,国家法律以超越前朝的广度和深度进入新疆。多重因素下,清末最终实现新疆建省,同时推动了清末台湾及东北等其他边疆地区设省的进程,清代的省由18省增至23省,省域扩大构成清末国家治理的显著变化。

就本节主题而言,需要注意到新疆军府制的特殊之处。由于地理人文等原因,至少唐代开始,军府制就是多军府或者多权力中心,另外,军府制并不纯粹,一般军府下都辖州县,清代前期已有中层政区道的设立。建省对于新疆而言,并非空中楼阁一蹴而就而是两千年持续层累造就。新疆于清末率先设省,并非仅仅是有可治之民的现实基础,一个常常被忽略的原因就是其有长期的州县制实践及法律治理的实践。自公元前60年西汉西域都护府初建军府到公元327年前凉高昌郡的设立,到唐代伊西庭三州州县制扩大,到元代行省制初创,再到清代由州县基层建置跃升至道级建置镇迪道的发展,在这样的政治实践中,王朝国家的治边法制也在持续建设中,从汉朝的“汉之号令班西域矣”到唐朝的边疆治理“著于律令”,再到清代治疆法律体系的形成,法制实践伴随政治整合程度增强而体系化规范化。

在边疆诸地,西域(新疆)治理程度最为深入,究根结底是因为中国长期处于拉铁摩尔所谓农耕游牧拉锯博弈之中,西域居其中,得西域者得天下。因此西域是历代中原王朝最为用力经营的边疆地区,也是绵绵用力收效最大的边疆地区。而这种历史的累积中法律的治理是比较重要和关键的,这也构成了推动中原治理西域(新疆)持续深入的一个重要原因,也是在急迫的陆疆危机之下新疆能够率先由军府制改行行省制的一个重要的但被忽略的原因。自两千年历史大势看,历代治理新疆包含着由军府到行省、由武治到文治、由俗到法、由异到同的大一统的趋势与因子,晚清新疆建省是长期治疆政统法统的一个显著成果。同为王朝国家主权治下的蒙藏设省未成,与清代法律治理的方式及程度大有关系,与其历史积累等也多有关联。简言之,无论立法的制度层面还是司法的实践方面,蒙藏两地的国家法律治理程度都不及新疆。也正因为这样,新疆虽历阿古柏寇疆之大劫难仍能于乱平后接续延绵近两千年的政统法统而设州县建行省,开启边疆治理之新阶段。

四 上谕及宪法性文件:晚清新疆建省之法律依据

如果从龚自珍19世纪20年代建省之议算起,其间魏源、沈垚等接续,再至左宗棠连奏建省五折,刘锦棠勉力推动,直至80年代清政府最终采纳建省主张并发布上谕建省,前后逾半个多世纪建省始成。建省虽然遭遇诸多质疑非议与事实上的困难,但因严峻领土主权危机下新疆法律地位的急需明确及历史累积之政统法统基础与支持,建省最终于1884年以上谕这种最高的法律形式确定下来。

(一)建省上谕的发布

1884年11月17日,内阁颁发光绪皇帝上谕:

“光绪十年九月三十日,内阁奉上谕,户部等部会奏议覆刘锦棠奏统筹新疆全局一折。前据刘锦棠奏遵议新疆兵数饷数一切事宜,当经谕令该部议奏。兹据会议覆陈,新疆底定有年,绥边辑民,事关重大,允宜统筹全局,釐定新章。户部前奏以定额饷、定兵数、一事权三端为要图。刘锦棠所议留兵改营、设官屯田四条,与该部所奏用意相同,即著次第举行,以垂久远。前经左宗棠创议设立行省,分设郡县,业据刘锦棠详晰陈奏,由部奏准。先设道、厅、州、县等官。现在更定官制,将南北两路办事大臣等缺裁撤,自应另设地方大员,以资统辖,著照所议,添设甘肃新疆巡抚、布政使各一员。其应裁之办事、帮办、领队、参赞各大臣及乌鲁木齐都统等缺,除未经简放有人外,所有实缺及署任各员,著俟新设巡抚、布政使到任后,再行交卸,候旨简用。至伊犁参赞大臣一缺,塔尔巴哈台领队大臣二缺,应裁应留,著刘锦棠等酌定具奏。新疆旗绿各营兵数及关内外饷数,均照议核实经理。国家度支有常,不容稍涉耗费,刘锦棠务当与金顺等挑留精锐,简练军实,并随时稽查饷项,如将领中有侵冒情事,即著据实奏参,从重治罪。余均照所议,分别办理。如有未尽事宜,仍著刘锦棠妥为筹划,陆续陈奏,再由该部详核定议。另片奏会议金顺、谭钟麟所奏兵饷各节,著依议行。钦此。”

光绪十年十月初二日,内阁奉上谕:

“刘锦棠著补授甘肃新疆巡抚,仍以钦差大臣督办新疆事宜。钦此。”[29]

(二)上谕的法律性质

封建帝王口含天宪,由其颁发的谕旨是效力最高的法律形式之一。鸦片战争后,清政府对外的宣战、对内的新政及修律等重大政令一般均以谕旨形式发布。

“上谕”是皇帝的命令和指示,又称“谕旨”或“圣旨”。它是清代特有的皇帝发布日常政令的专用文书,属高级的下行文书之一。具体而言,“谕”是指皇帝主动颁发的批复性命令,即“特降者为谕”;“旨”是皇帝根据臣工奏请而颁发的批复性指示,即“因所奏请而降者为旨”。但有时也无严格区分。就性质而言,谕旨具有至高无上的法律效力和行政约束力。

谕旨拟定后的下发在军机处设立后分两种情况。一种是通过军机处直接密封寄发或转达给有关官员及衙门的“速谕”或“密谕”,因其寄自内廷,也称“廷寄”。另一种即是通过内阁公开发布的明发上谕。这种谕旨开头第一句都是“某年某月某日内阁奉上谕(或内阁奉旨)”。其内容大多是需要全体臣工乃至中外臣民所共知的国家重要政事,如有关宣战、议和、大赦、巡幸、谒陵、经筵、蠲赈、高级官员的除授降革、重大案件的处理结果等。嘉庆之后历朝是清代发生重大事件最多、社会变化最激烈、影响最深远的时期,举凡清王朝对当时国家各项重要事务的最后决策及终极处置情况都在“上谕”范畴之内,涉及政治、经济、军事、外交、文化、民族、宗教等各个方面。新疆建省这样的重大行政区划改革同样是以最高政令上谕进行发布的。

(三)上谕颁发前的程序

清代中央决策机制复杂多样,虽中枢决策机构屡有变化,但其“先议后决”的基本运行方式没有变化,“军国大计先议后决,作为一种制度或惯例,肇端于努尔哈齐时期,清朝入关以后奉行如故。”[30]施政实践中,皇帝居于中枢决策之核心,遇有军国大事,军机处、内阁、六部等重要部门奉命以君臣共议或臣工会议等形式参与决策,最终由皇帝定夺裁决。

新疆建省作为举足轻重之军国大事,基本遵循了清代中央中枢决策的运行机制。左宗棠在西征以后连续五次上奏建省。光绪三年(1877)6月16日,初奏新疆建省;四年(1878)1月7日,再奏新疆建省;10月22日,三奏新疆建省;六年(1880)4月18日,四奏新疆建省;八年(1882)9月7日,五奏新疆建省。第二次上奏左宗棠指出新疆建省“事当创始,关系天下大局,非集内外臣工之远猷深算,参考异同,则思虑未周,筹策容多疏误”,因此明确提出“请旨敕下总理衙门、军机处、六部、九卿及各省督抚会议复陈,听候圣裁”[31],在《答朱茗生》信中,左宗棠再次提到:“西域拟改郡县,疏请内外集议,请旨定夺……既奉谕仍由此间议奏,现正集思广益,将大概情形胪举入告,静候廷议,未知堪备采择否?”[32]左宗棠奏折及书信中屡次提到的“会议”“集议”“廷议”与“听候圣裁”“请旨定夺”“采择”等,均是清代面对需处理的军国大事中央中枢决策机制中“先议后决”的生动体现,也是重要决策出台前的已制度化的常规程序。

上谕颁发后,新疆成为清代第19个省份,清末22省之一。[33]

(四)“宪法”性文件的文本表达

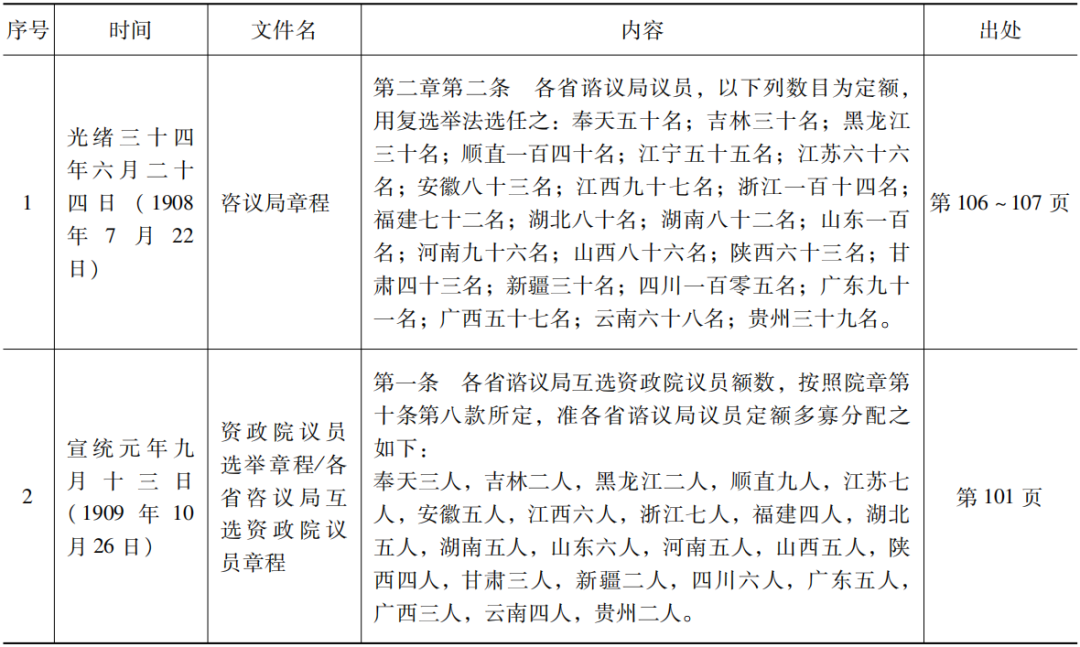

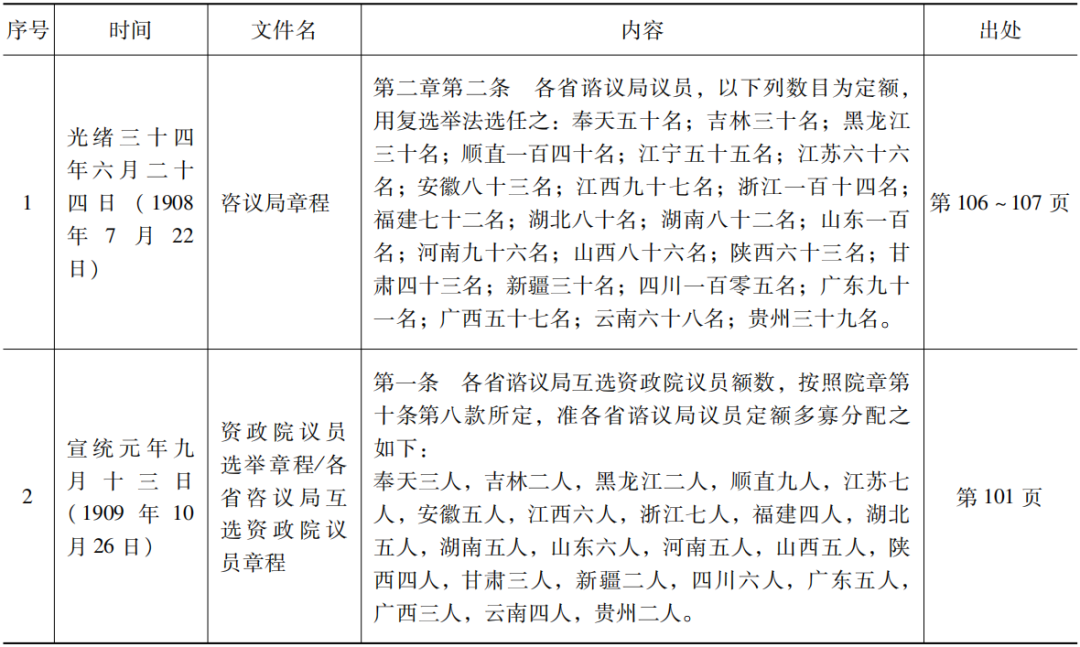

鸦片战争后,清代处于外力裹挟下由古代向近代转型的巨变时期,传统法制逐渐崩解,以宪法宪政为核心的近代法制体系渐渐生成。清末宪政运动中,1908年《钦定宪法大纲》和1911年《重大信条十九条》均无领土条款,新疆作为“省”的地位并无直接的宪法文本规定,但在有关议员选举资格的宪法性文件中有对“省”的地位的文字表达。

晚清宪法性文件中有关新疆省地位的表述

注:依据夏新华、胡旭晟整理的《近代中国宪政历程:史料荟萃》[34]制表。

民国时期,除各类组织法外,诸多宪法文本有关“中华民国领土”或“中华民国国土”或“中华民国疆域”等条款中以列举的方式明确了“新疆”作为“省”的法律地位。

从上谕到宪法性文件,晚清新疆作为省的地位最终得以确立和明确。

五 结 语

“新疆建省既谱写了新疆历史的重要一章,成为新疆由古代农牧社会过渡到现代工业社会的前奏,又给我们留下了区域发展的严重课题,后继者们有责任为之交出一份完美的答卷。”[35]回望历史,晚清新疆建省,是一次主权法律空间的强力宣示和实践,它集中了西方威斯特伐利亚体系与中国天下体系共时性的冲突与历经两千年由军府制到行省制的历时性漫长经验积累,开启了以强化主权为中心的治疆模式持续自主的探索,展示了中国道路和法权秩序的复杂性与开放性。作为两千年以来持续不辍的大地域国家边疆治理的重大阶段性成果,140年前的晚清新疆建省仍有其超越时空的意义与价值,当代新疆治理仍可从中汲取智识与启示。

[1]本文为2023年新疆文化名家暨“四个一批”人才项目“新疆涉外法治的历程及实践”的阶段性成果。撰写过程中,笔者曾参加了北京、重庆等地多次会议,与多位师友有过多种形式的交流,主要有北京大学章永乐、复旦大学殷之光、东方出版中心万骏、陕西师范大学张晓军、华东政法大学万立、深圳大学恽文捷、洛阳师范大学邓长春等,对各位师友的启发鼓励与支持表示衷心的感谢。

[2]〔清〕袁大化修;王树枏等纂:《新疆图志》(二),“职官四”,台湾文海出版社,1965年,第1009页。

[3]章永乐:《旧邦新造:1911—1917》,北京大学出版社,2011年,第41页。

[4]秦翰才:《左宗棠经营西北的检讨》,《边政公论》1944年8月第3卷第8期,第10页。另有初版于1946年,再版于1984年的该作者的《左文襄公在西北》也有类似的一段话:“新疆自用文襄公主张而建省,由军府制度进而为郡县制度,从前属国性或者羁縻性地的西域,永为吾国本土的一部。这一个军事上的成就,在吾中华民族筹边史上,实占着空前的一页。”岳麓书社,1984年,第273页。

[5]〔美〕费正清,刘广京编;中国社会科学院历史研究所编译室译:《剑桥中国晚清史(1800—1911年)》下卷,中国社会科学出版社,1985年,第118页。

[6]钟兴麒:《新疆建省述评——为纪念新疆建省110周年而著》,新疆大学出版社,1993年。

[7]王柯:《国际政治视野下的“新疆建省”》,《二十一世纪》2007年第1期,第40~53页。

[8]陈跃:《晚清新疆与台湾建省之比较研究》,《中国边疆史地研究》2013年第3期,第68~80页。

[9]恽文捷:《晚清新疆治理演变与中亚地缘政治格局》,中山大学历史学系博士学位论文,2015年。

[10]易锐:《疆土理念转型与藩部体制改革:晚清新疆建省的观念因素》,《西域研究》2018年第4期,第15~24页。

[11]萧衡萱:《晚清新疆省的财政(1878—1911)》,台湾政治大学民族研究所硕士论文,1995年。

[12]林学忠:《从万国公法到公法外交:晚清国际法的传入、诠释与应用》,上海古籍出版社,2009年。

[13]狄金华:《清末民初外官制改革与国家治理转型》,《社会学研究》2024年第1期,第133~155页。

[14]吕思勉:《中国通史》,北京联合出版公司,2019年,第5页。

[15]〔美〕费正清编;中国社会科学院历史研究所编译室译:《剑桥中国晚清史(1800—1911年)》上卷,中国社会科学出版社,1985年,第429页。

[16]取徐中约书名,参见〔美〕徐中约著;屈文生译:《中国进入国际大家庭:1858—1880年间的外交》,商务印书馆,2018年。

[17]〔美〕费正清编;中国社会科学院历史研究所编译室译:《剑桥中国晚清史(1800—1911年)》上卷,第166页。

[18]学界有关清—浩罕之关系已形成诸多研究成果,对二者是否签订条约及其交涉是否对近代中国外交产生影响等有诸多争议。《剑桥中国晚清史(1800—1911年)》认为清政府与浩罕签订了近代中国“第一个不平等条约”(参见上卷第421页),潘志平否定两者有双边协定的签订,祁美琴则认为清—浩罕关系不同于清—西方关系,仍属于宗藩体制下的交涉。参见祁美琴,张欢:《对〈剑桥中国晚清史〉新疆历史书写的检讨》,《清史研究》2023年第1期,第7~8页。

[19]〔美〕费正清编;中国社会科学院历史研究所编译室译:《剑桥中国晚清史(1800—1911年)》上卷,第401页。

[20]〔清〕袁大化修;王树枏等纂:《新疆图志》(二),“职官四”,第1008页。

[21]殷之光:《新世界:亚非团结的中国实践与渊源》,当代世界出版社,2022年,第114~115页。

[22]林学忠:《从万国公法到公法外交:晚清国际法的传入、诠释与应用》,第242页。

[23]林学忠:《从万国公法到公法外交:晚清国际法的传入、诠释与应用》,第285页。

[24]左宗棠撰;罗文华校点:《左宗棠全集·奏稿(六)》第六册,《遵旨统筹全局折》,岳麓书社,1992年,第701页;奏稿(七)第七册,《新疆应否改设行省开置郡县请敕会议折》,岳麓书社,1996年,第3页;奏稿(七),《复陈新疆情形折》,第190页;奏稿(七),《复陈新疆宜开设行省请先简督抚臣以专责成折》,第527页;刘泱泱,廖运兰校点:《左宗棠全集·奏稿(八)》第八册,《新疆行省急宜议设关外防军难以遽裁折》,岳麓书社,1996年,第147页。

[25]〔美〕费正清编;中国社会科学院历史研究所编译室译:《剑桥中国晚清史(1800—1911年)》上卷,第458页。

[26]余太山主编:《西域通史》,中州古籍出版社,1996年,第53页。

[27]《汉书》,中华书局,2007年,第700页。

[28]《资治通鉴》(一),中州古籍出版社,2003年,第235页。

[29]管守新主编:《清代上谕档·新疆资料辑录(光绪、宣统朝卷)》,新疆大学出版社,2021年,第114~115页。

[30]赵志强:《清代中央决策机制研究》,科学出版社,2007年,第443页。

[31]左宗棠撰;罗文华校点:《左宗棠全集·奏稿(七)》第七册,《新疆应否改设行省开置郡县请敕会议折》,第5、3~4页。

[32]左宗棠撰;岑生平校点:《左宗棠全集·书信(三)》第十二册,《答朱茗生》,岳麓书社,1996年,第353页。

[33]光绪前清代为十八省,即直隶、江苏、安徽、山西、山东、河南、陕西、甘肃、浙江、江西、湖北、湖南、四川、福建、广东、广西、云南、贵州,清末新建新疆、台湾、奉天、吉林、黑龙江五省,台湾被日掠夺,故“合旧日之十八省而为二十二省”。参见顾颉刚,史念海:《中国疆域沿革史》,商务印书馆,2004年,第203~207页。

[34]夏新华,胡旭晟整理:《近代中国宪政历程:史料荟萃》,中国政法大学出版社,2004年。

[35]钟兴麒:《新疆建省述评——为纪念新疆建省110周年而著》,第172页。