来源:《历史研究》2014年第6期 作者:钟焓

【内容提要】[size=+0]11世纪后半期成书的《突厥语大词典》及其他穆斯林史料中提到的契丹和西夏边境的“可敦墓”,应该不是位于河西走廊北方或漠北草原的可敦城等地,而是相传为王昭君墓的青冢,并可以指代在其附近的辽代西南面招讨司的治所丰州。在此基础上,结合《马卫集》的记述,可以大致复原一条从西域喀喇汗王朝出发,先后途经沙州、丰州前往辽朝京城的东西交通干线。丰州的重要交通地位在辽金元时期的长期延续,使其成为继中唐至宋初的灵州后,北方丝绸之路沿途枢纽地位延续时间最长的内陆城市。这些均有助于深化对唐代以后北方丝路的路线变迁及当时丝路交往历史面貌的了解。

【关键词】《突厥语大辞典》;可敦墓;青冢;丰州;东西交通

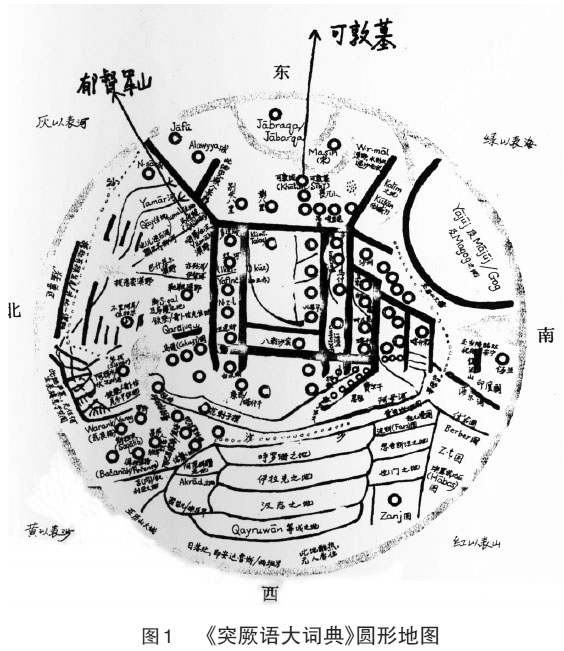

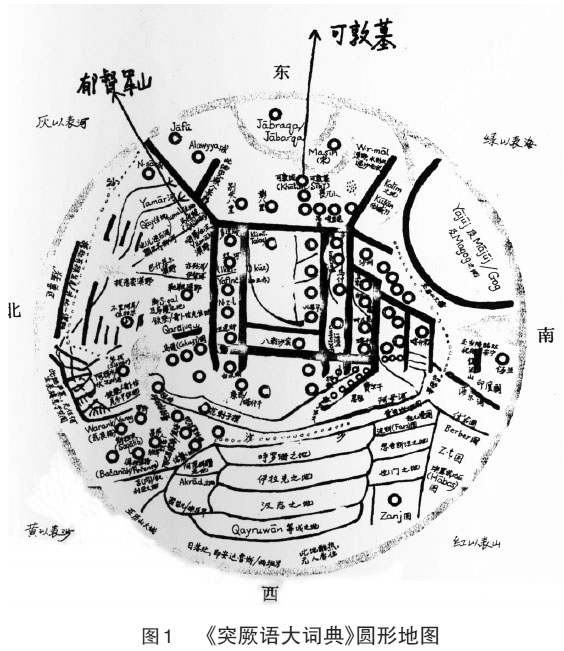

1980年,一直致力于准备喀什噶里《突厥语大词典》(成书于11世纪70年代,以下有时简称“喀什噶里辞书”或“辞书”)英译本的丹柯夫教授在《哈佛乌克兰研究》“普立察克祝寿专辑”上发表专文,完整译注了辞书中记录的三组涉及部族战争的突厥语民间诗歌。①第三组诗歌描述了唐古特人(指党项人建立的西夏)与外族的战事,其中的一段诗句还具体揭示了与其发生冲突的外敌来自所谓的可敦墓之地。就整体学术水准而言,丹柯夫的译文不仅明显超越了更早翻译上述突厥语民歌的布洛克曼,而且所附注释也较此前业已注意到这一问题的巴托尔德更加详细。②他倾向于将可敦墓比定于今内蒙古额济纳旗所在的原西夏黑水城一带,并把民歌反映的战事背景推定为西夏向甘州回鹘等政治势力发动的军事征伐。大概在1012年后,喀喇汗王朝一度和西夏均以河西地区的回鹘人为敌,故此后突厥穆斯林才采用诗歌的形式赞颂与其存在共同利益的党项人的辉煌战绩。③稍后的西夏学家邓如萍在论文中基本接受丹柯夫的判断,重申党项人与可敦墓之地发生的战争描述的正是西夏为征服河西走廊而与甘州回鹘进行殊死较量的观点。④此外,最早从专业角度向国内学术界全面介绍喀什噶里著作的是张广达先生,他在论文后所附的原书地图中文复制版上于Qatun Sīni的位置标示出“可敦墓—可敦城”。⑤(参见图1)这一地图之后也被民族出版社在2002年推出的《突厥语大词典》汉译本完全采用(在卷首的版权页后)。

2011年,大阪大学白玉冬博士在日本《史学杂志》上刊发长文《论十世纪的九姓鞑靼与丝路贸易》,系统深入地阐述了漠北的九姓鞑靼凭借其优越地理位置在当时穿越草原地区的丝绸之路贸易中所起到的重要作用。而对于《突厥语大词典》等史料中记载的可敦墓位置的分析与论证,则成为支撑其观点的重要基石,在文中占到近半数的章节。他的结论是可敦墓即辽朝在位于原回鹘可敦城旧址处建立的西北路招讨司治所镇州,而唐古特人与可敦墓方面的战事实际上反映了西夏与以镇州可敦城为中心的九姓鞑靼(阻卜)间的武力对抗。⑥显然,这一最新的研究结论明显不同于此前美国学者主张的可敦墓位于河西走廊北方的旧说。

与上述观点均不相同,笔者在详细考察了以《突厥语大词典》为中心的相关记述后,认为所谓的可敦墓实际上是指传说中被认为系王昭君墓的青冢,它位于漠南,距离辽夏边界不远。这不仅与喀什噶里辞书所提供的地理方位及该地名的词源涵义充分契合,而且也与其附近以防御西夏为重心的辽代西南面招讨司治所丰州的独特战略地位完全相称。再结合其他相关记述,可以复原出一条从喀喇汗王朝境内出发,相继途经沙州、丰州,再前往辽朝都城的横贯北方内陆地区的交通干线,以加深学界对辽代东西交通面貌的了解。

【作者简介】钟焓,中央民族大学历史文化学院副教授

一、从《突厥语大词典》相关记述及所附舆图考察可敦墓的地理方位

首先应该指出的是,位于张掖河下游的西夏黑水(今额济纳河)一带的河西走廊正北方向并不存在所谓的可敦城。早先E.Bretschneider(薄乃德)和松井等注意到,宋初王延德行记中有两条记载,提到合罗川一带有唐代回鹘公主所居的城基,以及辽末耶律大石在抵达高昌回鹘之前经过黑水后在可敦城休整,故简单地按照同名同地的原则断定合罗川和黑水均即西夏的黑水,而相关的可敦城自然也就在该河附近。此说早已遭到有力驳斥。羽田亨和箭内亘相继撰文考证合罗川位于漠北,而耶律大石经行的黑水则在阴山一带,相应地可敦城则坐落于辽在漠北设置的西北路招讨司所在地镇州,故不在原西夏黑水一带。⑦以后的研究又进一步坐实了这一点。⑧惜旧说的影响仍在,导致个别学者误信张掖河下游确曾有一座回鹘可汗为唐朝和亲公主修建的城邑。⑨至于本身并不熟悉汉文记载的丹柯夫,则是通过阅读米诺尔斯基在20世纪40年代对阿拉伯语史料《马卫集》所作的注释,始知河西走廊北方存在可敦城一说,而后者又是根据夏伦(G.Haloun)提示的相对陈旧的学术讯息。⑩

现在再来分析将可敦墓考订为漠北可敦城(镇州)的观点能否成立。首先应予注意的是,“可敦墓”与“可敦城”虽然在得名上都与可敦这一头衔称谓有关,但在各自的语源涵义上无法等同。对于严谨的考证工作而言,这一疑点恰恰是不容回避的。白玉冬在论文中曾怀疑,这个在词典中被作者按照阿拉伯字母正字法转写成Qātūn Sīni(<中古突厥语qatun  )的突厥语专称的后半部分的词干Sīn-来自汉语“城”的音译。同样的推测早在米诺尔斯基的相关注释中即已提到,但也未作有力论证。这一推定准确与否,其实只要检读词典原文并联系相关词语出现的历史便不难做出评判。《突厥语大词典》已经收录了释义为“坟墓”的

)的突厥语专称的后半部分的词干Sīn-来自汉语“城”的音译。同样的推测早在米诺尔斯基的相关注释中即已提到,但也未作有力论证。这一推定准确与否,其实只要检读词典原文并联系相关词语出现的历史便不难做出评判。《突厥语大词典》已经收录了释义为“坟墓”的 (转写作Sīn)一词,随后所附的例证即是“可敦墓,这是位于唐古特与秦之间的一座城市”。同一词条中还注出了它的本义:身材高度,并解释为因坟墓的长度需依人的身高而定,故该词可以移用于代指坟墓。(11)上述解释因带有民俗词源学的色彩而不宜作为学术上的证据直接征引,不过这也反映出在当时的突厥人看来,含义为“坟墓”的

(转写作Sīn)一词,随后所附的例证即是“可敦墓,这是位于唐古特与秦之间的一座城市”。同一词条中还注出了它的本义:身材高度,并解释为因坟墓的长度需依人的身高而定,故该词可以移用于代指坟墓。(11)上述解释因带有民俗词源学的色彩而不宜作为学术上的证据直接征引,不过这也反映出在当时的突厥人看来,含义为“坟墓”的 一词并非外来借词。过去突厥学界曾以为该词始见于吐鲁番出土的回鹘语文书及黑汗王朝文献中。不过,随着反映唐代漠北回鹘汗国兴起之初历史的如尼文《铁尔浑碑》的发现与解读,人们在碑文南边部分的第5行文字中清晰地辨认出了该词,其意同样与坟墓有关。(12)看来该词早在8世纪时即已见于突厥语中,如果它的来源确与汉语“城”有关的话,那么按照当时突厥语所吸收的汉语借词的读音对应规则,“城”字原有的-

一词并非外来借词。过去突厥学界曾以为该词始见于吐鲁番出土的回鹘语文书及黑汗王朝文献中。不过,随着反映唐代漠北回鹘汗国兴起之初历史的如尼文《铁尔浑碑》的发现与解读,人们在碑文南边部分的第5行文字中清晰地辨认出了该词,其意同样与坟墓有关。(12)看来该词早在8世纪时即已见于突厥语中,如果它的来源确与汉语“城”有关的话,那么按照当时突厥语所吸收的汉语借词的读音对应规则,“城”字原有的- 音也应该在借入后继续保留,正如源于“将军/相公”的古突厥语称衔

音也应该在借入后继续保留,正如源于“将军/相公”的古突厥语称衔 一词那样。(13)此外个别的借词如“龙”(luu)等因为借自汉语西北方音的缘故,则呈现出直接以元音收尾的形式。而“城”字在稍晚的藏语音译中也出现了这一现象,但同样不作径以-n结尾的情况。(14)因此从唐代对音实例来观察,将表示“坟墓”的突厥语词汇

一词那样。(13)此外个别的借词如“龙”(luu)等因为借自汉语西北方音的缘故,则呈现出直接以元音收尾的形式。而“城”字在稍晚的藏语音译中也出现了这一现象,但同样不作径以-n结尾的情况。(14)因此从唐代对音实例来观察,将表示“坟墓”的突厥语词汇 看作汉语“城”的借词的观点,远不能视作可以接受的定论。更何况“城”的含义也与“坟墓”一词迥异,很难解释突厥人为何将一个本义为“城市”的外来词改换成意思迥异的“坟墓”。

看作汉语“城”的借词的观点,远不能视作可以接受的定论。更何况“城”的含义也与“坟墓”一词迥异,很难解释突厥人为何将一个本义为“城市”的外来词改换成意思迥异的“坟墓”。 那么 一词的语源究竟如何呢?以前曾有学者断定它始于汉语的“寝”字,(15)不过这种观点同样因存在对音上的障碍而受到突厥学家克劳森的批评。(16)实际上对于坟墓这类常用词,一般来说若无充分证据是不应将其考虑为外来借词的。最近又有学者撰文重新考察了其词源。该文引用了保留于中古钦察语和晚近的各种突厥方言中表示“墓前所立的碑石、塑像”等义的sin/syn之类的具体用例,来论证其确为突厥语的固有词语。(17)这一研究从语言学的角度揭示了所谓Qatun

一词的语源究竟如何呢?以前曾有学者断定它始于汉语的“寝”字,(15)不过这种观点同样因存在对音上的障碍而受到突厥学家克劳森的批评。(16)实际上对于坟墓这类常用词,一般来说若无充分证据是不应将其考虑为外来借词的。最近又有学者撰文重新考察了其词源。该文引用了保留于中古钦察语和晚近的各种突厥方言中表示“墓前所立的碑石、塑像”等义的sin/syn之类的具体用例,来论证其确为突厥语的固有词语。(17)这一研究从语言学的角度揭示了所谓Qatun  “可敦墓”确系地道的突厥语地名,无法在词语涵义上与突厥语—汉语混用的“可敦城”一词相勘合。此外还可以设想,假若当时突厥人确欲表达出“可敦城”的含义,自宜选用Qatun

“可敦墓”确系地道的突厥语地名,无法在词语涵义上与突厥语—汉语混用的“可敦城”一词相勘合。此外还可以设想,假若当时突厥人确欲表达出“可敦城”的含义,自宜选用Qatun  这样典型的突厥语命名形式,而完全不必迂回费力地借用“可敦墓”一词来达到目的。需要补充的是,在印度天文学家比鲁尼(Biruni)的舆地著作(al-Qānūn al-Mas’ūdī)(成书略晚于1030年)中,也记录了在当时的东方存在一个可以转写为:* Khātūn-

这样典型的突厥语命名形式,而完全不必迂回费力地借用“可敦墓”一词来达到目的。需要补充的是,在印度天文学家比鲁尼(Biruni)的舆地著作(al-Qānūn al-Mas’ūdī)(成书略晚于1030年)中,也记录了在当时的东方存在一个可以转写为:* Khātūn- 的地名,其释义正是“一位贵妇人的坟墓”。(18)这则材料无疑证实了可敦墓的得名确源于当地尚存的妇人陵墓。因此,语言学和文献记载的证据均明确指向将可敦墓与可敦城区别对待的结论,而那种将二者相等同的看法是难于自解的。

的地名,其释义正是“一位贵妇人的坟墓”。(18)这则材料无疑证实了可敦墓的得名确源于当地尚存的妇人陵墓。因此,语言学和文献记载的证据均明确指向将可敦墓与可敦城区别对待的结论,而那种将二者相等同的看法是难于自解的。

其次,喀什噶里辞书的正文及所配地图也提供了足以判明可敦墓大致方位的关键内证。上引词典的原文清晰地将它置于“唐古特与秦之间”,唐古特即当时由党项人建立的西夏政权,而根据词典前面的序言介绍,秦指的恰是契丹(Xitāy),与其并列出现的还有被称作桃花石的马秦(Māsīn)。(19)显然这里的秦是指契丹建立的辽朝,而马秦则是其南邻的宋朝。(20)故就大体的地理范围而论,宜在辽夏边界附近寻访这个名作可敦墓的地方。而两国边界有交集的河套及其周边的漠南一带才应成为查找工作的首选对象。在此还有一个问题需要考察,那就是随着11世纪初建立在原先回鹘旧城基础上的镇州等城邑的重新起用,辽朝通过进驻此地的西北路招讨司强化了对活动在漠北草原上阻卜各部的监控。(21)从这一点上考虑,“唐古特与秦之间”会不会在与西夏北部毗邻的今蒙古国南戈壁省东西向狭长草原地带中的某地呢?然而,当时的漠北仅在杭爱山以北才分布着像镇州这样称得上是城市的据点,该山以南的南戈壁省等地却不见此类定居性城镇,因此被喀什噶里称为可敦墓的城址显然不会坐落在这一大片区域内。

那么这个可敦墓是否有可能位于镇州等三城一带呢?虽然该地附近确有古突厥—回鹘时代留下的数量可观的考古遗迹,但它们是否有资格被称作可敦墓却大有疑问。因为其中那些能够直观地给人留下印象而成为墓地重要标志物的石人(Balbal)明显以男性居多,而女性石人常常是作为男性的配偶才出现。(22)更成问题的是,这些地点距离西夏的北方边境实在太远,根据最新调查,西夏的北方边防工事相当于位于南戈壁省境内被称作“成吉思汗边墙”的绵长城垣,其走向大体介于北纬41度和42度之间的范围内。(23)而这一地带与远在北纬47度52分的镇州可敦城的最短直线距离也在600公里以上,故很难设想后者符合《突厥语大词典》中所说的位于“唐古特与秦之间”的地理条件。(24)

可敦墓与漠北草原尤其是杭爱山以北地区无关的另一项直接证据是喀什噶里书中所附的圆形地图(参见图1)。该图以喀喇汗王朝首都八剌沙衮为圆心,其坐标为东经75度20分,北纬42度44分。可敦墓恰好处于它的正东方,即两地基本位于同一纬度上,而该地的西方是畏兀儿,东南方向是马秦(宋)。虽然契丹(秦)与唐古特没有出现在原图上,但这主要是因为现存的地图已经不是喀什噶里当初所绘,而是后人于1266年在大马士革临摹转录的,因此原图中的诸多地名在这一过程中未能被忠实誊录在新图上,契丹(秦)即是其中之一。(25)同理我们还不妨推测,既然原图已经标示了可敦墓一地,那么重要性还远在其上的唐古特(西夏)似乎更没有理由被喀什噶里遗忘,尤其是考虑到作者绘制地图正是为了描绘出包括唐古特在内的所有“突厥”部族的基本分布情况。再看作者在相关序文中对于各部族的所在方位介绍:畏兀儿以东依次分别是唐古特、契丹、桃花石。据此不难推知在原图上,可敦墓的西侧和东侧应分别标出了唐古特和契丹(秦),可惜它们均被晚期的临摹者所遗漏,这一后果容易让人误断可敦墓的地理位置是在畏兀儿与宋朝之间。

再来观察漠北地区在该图的方位。喀什噶里明确标出了郁督军( )的位置,这也是图中唯一清晰可辨的位于漠北腹地的地名,(26)而在其东北的镇州可敦城一带应该和它处于地图上同一区域上。喀什噶里图中几大不同的地理区域分别被用红线(山脉)与灰线(河流)隔开,以示醒目。该区域大致处在八剌沙衮东北45度的方位上,与可敦墓的地望差异之大,可谓一目了然,足证喀什噶里根本就不认为郁督军山以北地区和可敦墓之地是在同一地理单元内。故在漠北腹地去寻觅可敦墓的位置无异于缘木求鱼。

)的位置,这也是图中唯一清晰可辨的位于漠北腹地的地名,(26)而在其东北的镇州可敦城一带应该和它处于地图上同一区域上。喀什噶里图中几大不同的地理区域分别被用红线(山脉)与灰线(河流)隔开,以示醒目。该区域大致处在八剌沙衮东北45度的方位上,与可敦墓的地望差异之大,可谓一目了然,足证喀什噶里根本就不认为郁督军山以北地区和可敦墓之地是在同一地理单元内。故在漠北腹地去寻觅可敦墓的位置无异于缘木求鱼。 最后,以历史背景而言,要论定西夏一方与以镇州可敦城为中心的漠北九姓鞑靼发生像《突厥语大词典》所描述的那种激烈战事也欠缺说服力。白玉冬论文中所引用的显示双方对立的最为直接的史料,莫过于重熙十三年(1044)六月的一条记事,“阻卜酋长乌八遣其子执元昊所遣求援使窊邑改来,乞以兵助战,从之”。(27)然而要据此断言元昊曾遣使深入漠北以联络远在镇州附近游牧的阻卜共图反辽,却颇有疑问:因为这种舍近求远的举动,似乎有违历来将对外重心置于招揽边界部族的西夏的外交传统。当时确有附属于辽朝西北路招讨司的鞑靼部落参加了1049年兴宗亲征西夏之役,(28)但并不意味着他们只能来自漠北可敦城一带。相反,据现存西夏帝陵汉字残石中反映西夏与北方草原关系的“北塞鞑靼”、“变俗用夏”、“贺兰马蹄峰”等内容来看,无论是战是和,那些与西夏关系紧密的鞑靼部落都应该主要活动在夏国近边地带。(29)

综上,这种将可敦墓与镇州可敦城相联系的观点,同样暴露出与关键性证据相矛盾而难以成立的问题。既然“黑水说”与“漠北说”均被排除,那么调查可敦墓地望的正确途径就是遵循《突厥语大词典》的指引,在位于当时辽夏边境的河套及漠南一带寻找此地。正是基于这一思路,位于漠南的相传即王昭君陵墓的青冢成为最终解决问题的合理答案。在下一节中,我们就来缕析唯有“青冢说”才具有的各种证据上的优势。

二、有关可敦墓即青冢说的证据

首先应该指出的是青冢与可敦墓在含义上的关联性。历史上王嫱生前的正式身份是匈奴单于的阏氏。虽然蒲立本曾假设可敦的词源正是来自阏氏,但这一推想之后遭到了来自语言学的质疑:阏氏一词似应与叶尼塞语中表示“妻子”的相关词汇有近亲关系。(30)与之相对,噶仙洞北魏石刻祝文中“先可寒”、“先可敦”称衔的出现,则加强了可敦一词率先被东胡系统的鲜卑等部族使用、随后才进入突厥语中的观点。(31)而随着匈奴语在汉晋以后的消逝,阏氏、单于之类的旧称在北方民族中也渐渐被可敦、可汗取代而遭到遗忘,尤其是到了《突厥语大词典》成书的11世纪前后,可能只有少数汉化较深的北族人士才有可能凭借汉语的渠道知晓阏氏这一古老的用词。至于那些造访或风闻过青冢的、以突厥语或契丹语为母语的普通大众,会自然地把昭君作为君主正妻的身份理解成其最为熟悉并习用的可敦一语,并进而把带有一定文学色彩的昭君墓——青冢意译成含义更简明易懂的可敦墓。(32)故后者与青冢在涵义的相通性上实无滞碍。

青冢在地理位置上无疑处于辽夏双方的边境地带,从位于今呼和浩特市南郊大黑河畔的此地西去当时的两国边界约在150公里内,恰好契合《突厥语大词典》将可敦墓置于“唐古特与秦之间”的描述,与漠北可敦城相比明显要更合适。(33)此外,青冢所在地呼和浩特市的纬度是北纬40度50分,与八剌沙衮所处的北纬42度44分之间的误差数值也远小于漠北可敦城。故《突厥语大词典》所附舆图将可敦墓与八剌沙衮定在近乎同一纬度上的做法,可谓“虽不中亦不远”;再考虑到喀什噶里当时的工作条件及受到的客观环境制约,能够得出这样的认识已属难得。

至为重要的是,巍然若山的青冢因为王昭君的传奇经历而演变为中古时期北方华夏边缘地带最负盛名的一处纪念性遗迹。即以唐诗为例,直接以咏青冢或昭君墓为题的作品即有多首,至于平常赋诗时引之入典的场合就更属常见,其间不乏传世佳作。(34)青冢的知名度可见一斑。辽代诗文创作虽不及前朝繁荣,但并未影响到青冢作为古迹胜地的赫赫名声。早在耶律阿保机于神册元年(915)经略漠南代北地区时,就曾“勒石纪功于青塚南”。(35)在辽圣宗统和二十九年(1011)的《耶律隆祜墓志》中,也有“因兹高树于德基,下欺青冢;从此长流于善水,小视黄河”。(36)志文以青冢与无人不知的黄河相对仗,益见辽人对它的熟悉程度。前文述及可敦墓之名按比鲁尼之说系“一位贵妇人的坟墓”,既然它的声名能够远播他乡而被异邦学者知晓,那么显然唯有青冢才足以当之。

然而为何青冢(可敦墓)会被喀什噶里定义成一座城市呢?答案不难索解,因为其附近即为辽代西南部的战略重镇丰州。《辽史·地理志》“丰州、天德军”条称其地“有大盐泺、九十九泉、没越泺、古碛口、青塚——即王昭君墓”。(37)丰州在辽、金时期均为镇抚西南的要冲,故相继成为两朝西南路招讨司(又称西南面招讨司)的治所,其旧址位于今呼和浩特市东郊白塔。(38)而早在此前的唐朝,青冢附近约十里即是单于都护府的后期驻地振武军所在地。(39)据此可知,青冢一带的军事战略地位由来已久,故辽代在此新建丰州旨在延续与强化其地固有的军事戍守功能,为此又将天德军节度使也移置于该城。(40)当然,辽朝面临的总体边防形势不同于唐代,后者设置单于都护府重在防御北方草原的游牧民族南下,而契丹对于大漠以北的草原部族的监控则由西北路招讨使实施完成。管控漠南靠近河套一带的西南面招讨司的职能恰如宋臣余靖指出的——“掌河西边事”,也即负责对西夏的边防事务。(41)故辽代青冢一带的防御方向、对象等与前朝已有很大差别。另一方面,青冢自唐代即已成为漠南河曲附近的标志性地理符号,无论是就历史或知名度来说,都超过丰州(按唐代丰州尚不在此地)这一新出现的地名。借人们更为熟知的青冢(可敦墓)来代指丰州实属平常,所以比鲁尼的解释与喀什噶里的定义并无冲突。在明白了两者的这层对应关系以后,我们才能对《突厥语大词典》描述的唐古特人与可敦墓之地发生战事的真正历史背景有准确的理解。

三、《突厥语大词典》所记唐古特人与可敦墓之战的历史背景

喀什噶里记录的民歌中,描述了唐古特人与可敦墓之间的战事,“可敦墓(的人)在喧闹叫嚷,挑起了与唐古特伯克的战争;直到他们的鲜血似汩汩的流水一样淌出,而他们的颈脖也(一样)喷出了血水”。诗歌的原注称可敦墓的人与唐古特人交战,而后者取得了战争的胜利。(42)根据丹柯夫英译本所附的原书词语与专名索引,这是《突厥语大词典》原文中第二次也是最后一次出现可敦墓的段落。(43)因此事实上该诗歌也是辞书中唯一一处确凿无疑地揭示了唐古特人与可敦墓居民相交战的文字。然而丹柯夫却并不这样认为,他在前揭文中将辞书中多首反映唐古特人与外敌作战的诗歌悉数检出,均置于唐古特人与可敦墓居民交战的标题下,看来其确信可敦墓一方(即他认为的甘州回鹘)是唐古特当时面临的唯一对手。至于这一处理是否稳妥,我们尚需就个中实例来进行验证。

在这些反映唐古特人征战情景的诗歌中,有一首直接赞扬了其君主的智谋,诗歌原文的大意是“唐古特的可汗欺骗了(敌人),致使死亡降临到了其头上”。随后的内容则生动描绘出失败一方彼此怨尤及面临死亡时惊惧不安的情景。丹柯夫的译文明确将此处唐古特可汗的敌人补译为可敦墓的君王。(44)这样诗歌的主旨系两位君主相互较量,而寡谋的可敦墓君主因为中计最终战败身死。然而,此事有基本史实依据吗?借助此前关于可敦墓指代丰州的考察结论,可以初步判断唐古特人战胜可敦墓居民之役应与辽夏间的激烈军事冲突有关。下面拟结合具体史实深入探析诗歌所反映的历史背景。

以辽夏关系而论,除了一些局部性质的边界摩擦和小型冲突之外,双方在11世纪经历的大规模战事均值辽兴宗时期,一次是辽重熙十三年的兴宗亲征元昊之役;另一次则是重熙十八年兴宗利用元昊去世之机,再次兵分三路以讨伐西夏的报复性战役。第二次战役双方互有胜负。当时辽军北路和中路都有相当收获,尤其是北路军一直推进到贺兰山下,击败了夏军直至俘虏了刚即位的西夏幼主生母和不少臣僚家属;唯萧惠的南路军遭逢失利。此番较量显示出参战双方均未取得显著的军事优势。因此要推断《突厥语大词典》中上述民歌指涉的是第二次重熙之役颇为勉强。与之相比,1044年的首次重熙之役则结局迥异。此战初期,兴宗大军顺利抵达西夏腹地,迫使元昊退守贺兰山并主动求和,但随后兴宗又接受韩国王萧惠提出的继续用兵的请求,导致战事延续。而元昊则采取坚壁清野、诱敌深入的应对策略,有效地削弱了辽军的战斗力,然后又抓住战机,全力出击,造成辽军惨败而归,甚至连兴宗本人都几乎不免。(45)因此,从夏方的战果来看,将1044年之役与突厥民歌描述的战事相联系更为恰当。

需要强调的是,作为辽代防备党项而设置的西南面招讨司在此役中发挥了应有的军事功用。《辽史》明确记载兴宗讨伐大军的集结地正是在丰州的九十九泉。(46)可见毗邻夏国而以治所丰州为中心的西南面招讨司的辖境成为辽军出击的前线阵地。这也间接证实了《突厥语大词典》收录的诗歌以可敦墓作为唐古特的敌对方确有基本的史实依据,而唐古特伯克显然非西夏军队的最高统帅元昊本人莫属。在前述表现唐古特君主凭依计谋制胜的诗歌中,那位诱使敌人受到死亡惩罚的可汗也是暗指李元昊,因为善于用计挫败对手正是其平生用兵的特点,而其父李德明和其子谅祚均无法与他匹敌。(47)笔者颇疑此类赞颂元昊个人英武多谋的诗歌,最初源自党项人的口头创作,之后才在喀喇汗王朝境内辗转流传。只是在流传过程中,西夏君王击败的真实外敌已被远在西域、并不熟悉具体背景的突厥人大大虚化,最终仅剩下可敦墓这样一个具有特定意义的标志性地理名称。(48)

不过1044年发生的战事虽然以辽方的惨败收场,但兴宗本人毕竟得以幸免,数年之后还发起了针对西夏的新战事。仅从此点出发,我们即可判断丹柯夫将前引诗歌中被唐古特可汗消灭的敌人补译为“可敦墓君主”,与史实全然不合。何况因误中元昊计谋而遭致覆亡的对手并不只限于辽军将士,在之前爆发的三川口、好水川、定川砦等一系列宋夏边界战争中,元昊同样屡次采取诱敌与设伏相结合的战术,成功聚歼了轻敌寡谋的宋军。(49)因此在没有更多背景材料的支持下,将喀什噶里辞书中反映唐古特人征战题材的诗歌悉数当作西夏与可敦墓指涉的契丹之间的冲突明显证据不足;何况辽夏之间的大规模武力对抗仅仅发生在兴宗重熙年间,故丹柯夫的上述处理殊失慎重。

四、可敦墓(丰州)在辽代丝绸之路中的枢纽地位

白玉冬在前揭文中,还重点解析了成书于12世纪初的阿拉伯语史籍中关于当时东西交通路线的一段记载。该史料即由塞尔柱王朝御医马卫(Sharaf al-Zamān Tāhir al-Marvazī)撰写的《动物志》,常被简称为《马卫集》。该书直到1942年才由米诺尔斯基刊布了其中舆地部分的英译本,并附上详尽注释。内中关于中国的一章,则具体披露了作者当时获取的关于丝绸之路东段行程的经行情况,故对于复原辽代东西交通路线具有特殊价值:

从Sājū欲去契丹的行人先东行两个月到达Khātūn-san,继行一月抵达 ,再行一月即可到达契丹的首都

,再行一月即可到达契丹的首都 ……(50)

……(50) 米氏在注释中将这些地名勘同如下:Sājū即沙州;Khātūn-san即《突厥语大词典》与比鲁尼著作中的可敦墓,相当于黑水或漠北等地的可敦城; 疑为郁督军山或者作为节度使名称的武定军;

疑为郁督军山或者作为节度使名称的武定军; 则是上京。(51)白玉冬文中对于上述关于沙州和上京的比定未持异议,并在米氏基础上进一步将Khātūn-san(~Khātūn-

则是上京。(51)白玉冬文中对于上述关于沙州和上京的比定未持异议,并在米氏基础上进一步将Khātūn-san(~Khātūn- “可敦墓”)确定为镇州可敦城,而其对

“可敦墓”)确定为镇州可敦城,而其对 的勘合则接受郁督军山(

的勘合则接受郁督军山( )一说。正是奠定在对这些地名识别的基础上,白氏复原出一条从沙州出发沿东北方向相继抵达郁督军山和镇州可敦城,再折向东南前往上京的三角形行程路线。(52)莫任南也撰文讨论了这段行程,不过他把可敦墓比定成河西走廊北方的可敦城,认为其时存在一条从沙州北上经该地到达郁督军山,再由此前往上京的道路。(53)这一点现在已经清楚:这座黑水流域的可敦城纯系子虚乌有。

)一说。正是奠定在对这些地名识别的基础上,白氏复原出一条从沙州出发沿东北方向相继抵达郁督军山和镇州可敦城,再折向东南前往上京的三角形行程路线。(52)莫任南也撰文讨论了这段行程,不过他把可敦墓比定成河西走廊北方的可敦城,认为其时存在一条从沙州北上经该地到达郁督军山,再由此前往上京的道路。(53)这一点现在已经清楚:这座黑水流域的可敦城纯系子虚乌有。 应予指出的是,即使在假设可敦墓即镇州可敦城成立的前提下,白氏的以上考证也是不尽人意的。若按照《马卫集》的记录,从西向东的经行地点应依次为沙州—镇州可敦城—郁督军山—上京。可是验诸漠北地理,镇州一带尚在郁督军山(今杭爱山一带)的东北方,若按其拟定的路线走向,应该是先至郁督军山,然后才能到达可敦城,如此岂非和他拟定的《马卫集》中的有关地望发生矛盾?白氏不得不将此解释成原书作者弄反了郁督军山和镇州可敦城的实际经行顺序,并将整段行程的背景置于沙州归义军统治时期,强调其积极开展与漠北九姓鞑靼的外交活动与商业贸易,进而通过经行漠北的交通路线与辽朝方面取得联系,以开辟一条能够绕过党项领地的新路。在这种具有相对独立的政治势力分别存现于沙州与漠北的前提下,《马卫集》记载的有关路线才可能是从沙州出发,中间绕经漠北草原,最后以契丹都城作为终点。可是这种弥缝解说又会促生新的疑点。一般认为,西夏早在1036年即已占领沙州,即使考虑到归义军政权的统治还可能在当地延续一段时间,其下限大致也在11世纪50年代初期。(54)而《马卫集》却成书于12世纪初期,虽然书中确实保留了更早时候辽朝致中亚国家的国书,但在常因时代不同而变化的交通路线的记载上,难道它反映的还是至少一个多世纪前相对滞后的信息吗?

事实上,1065年以后,辽夏关系已渐趋改善并重新恢复册封关系,至辽朝灭亡前夕,两国间基本维持和平友好的往来格局。从西域各国出发的使臣商队自可顺利取道西夏境内进入辽国,抵达漠南直至上京一带,而西夏方面也可凭借其地理上的中介位置大力经营中转贸易以从中渔利。(55)因此当时东西方贸易路线的具体走向不能不受这种大环境的影响制约,然而白氏的论文由于已经先入为主地将可敦墓的位置定于漠北,遂导致他只得将《马卫集》描述的从沙州通向契丹的路线局限在西夏势力进入河西和辽朝完全控制漠北之前的较早时期,也即其论文标题所揭示的10世纪。本文已论证白文关于可敦墓地望的比定无法成立,并将它的位置改定在丰州一带,从而为重新审视《马卫集》所载的交通路线及其时代背景提供了全新的分析基础。

根据可敦墓代指丰州的考察结论,并结合《马卫集》中从沙州经行两月即可到达此地的描述,可知这条路线必然要从西向东径直横穿夏国的大片领土方能符合记载,因两地直线距离约1300公里,大致相当于骑马两月的里程数,这也反映出当时经过西夏境内的丝绸之路对于辽和西域来说均保持通畅。故将其背景置于11世纪下半叶以降辽夏关系相对友好稳定的时期,比需要借助漠北道与辽进行联系的沙州归义军时代更为准确,也与《马卫集》的成书时间基本相符。接下来的问题是,对于从丰州前往 的路线行程应当如何理解?前面曾提到米氏注释中列举了郁督军山与武定军两说,对此白玉冬已从对音的角度质疑了后一种意见。的确,将

的路线行程应当如何理解?前面曾提到米氏注释中列举了郁督军山与武定军两说,对此白玉冬已从对音的角度质疑了后一种意见。的确,将 勘同为武定军存在较多难以解释的疑点。首先,武定军只是节度使的名称而非地名,其对应的地名则是奉圣州。(56)其次,奉圣州位于从丰州出发东南折向辽南京析津府(即今北京)的路途中,与丰州至上京的行进路线南辕北辙。而如果说

勘同为武定军存在较多难以解释的疑点。首先,武定军只是节度使的名称而非地名,其对应的地名则是奉圣州。(56)其次,奉圣州位于从丰州出发东南折向辽南京析津府(即今北京)的路途中,与丰州至上京的行进路线南辕北辙。而如果说 是南京的话,那么从位于治所在今河北涿鹿的奉圣州到南京不过百余公里,行程何须耗费一月时间?而且,作为辽国境内一普通上州的奉圣州在当时的丝绸之路上,似还不能算作一座具有重要交通地位从而能够受到外来客使密切关注的都市。故将

是南京的话,那么从位于治所在今河北涿鹿的奉圣州到南京不过百余公里,行程何须耗费一月时间?而且,作为辽国境内一普通上州的奉圣州在当时的丝绸之路上,似还不能算作一座具有重要交通地位从而能够受到外来客使密切关注的都市。故将 视作郁督军山不失为一个值得重视的看法。

视作郁督军山不失为一个值得重视的看法。 然而,位于漠北草原的郁督军之地并不夹在丰州与辽的都城之间,对于已经抵达丰州的客使来说,前往上京一带已有便捷的东西向交通路径可供选行,故完全不必绕道漠北迂回前进,因此对《马卫集》此处的记载势必又要加以修正。这一点也不难理解,诚如前人所言,此书作者“未尝东游,所记皆采自前人著作及时人口传,来源不一,故年代地望颇有混淆”。(57)若从相关地点所在的实际地理方位及行程距离加以考察,即易发现问题出在何处。按白氏论文的估算,仅从镇州可敦城至上京的直线距离即达1200公里,而从其南300—400公里处的郁督军山到上京的距离更远逾此数,绝非一月左右即可到达。相反若以丰州为基点,这一时间对于抵达上京附近来说则甚为宽裕,故可推断此处作者的记录必定有误。符合实际的情形应当是从可敦墓向北经行月余可达漠北郁督军之地,同时从可敦墓向东行进在一月内即可到达 ,而缺乏实际旅行经历的《马卫集》作者出于某种原因在记录这段行程时发生了地点方位间的舛乱,以致将丰州、郁督军之地、

,而缺乏实际旅行经历的《马卫集》作者出于某种原因在记录这段行程时发生了地点方位间的舛乱,以致将丰州、郁督军之地、 误解为一条全长两月行程的东西要道上三个里程碑似的节点。事实上,三地呈三角分布,根本就不处在同一方向上,而丰州恰在其中起着枢纽般的贯通作用,从该地既可北上漠北,也能东入上京。

误解为一条全长两月行程的东西要道上三个里程碑似的节点。事实上,三地呈三角分布,根本就不处在同一方向上,而丰州恰在其中起着枢纽般的贯通作用,从该地既可北上漠北,也能东入上京。 在提出对于这段路线行程走向的基本见解之后,下面试从辽代实际交通路线情况予以证明。首先应作澄清的是,郁督军作为地域名称和仅作为山名使用有着地理范围上的广狭之分。这一区别早在唐代的突厥如尼文碑铭中即有明晰反映,前者为 yir,后者则作

yir,后者则作

。大体上说,狭义的郁督军山是指今杭爱山东南部的众多山岭,漠北的几条大河即发源于其附近。相对而言,广义的郁督军之地所指代的地域则要广袤得多,至少还包括从山峰下发源的那些大河流域附近的优良牧场。可惜汉文文献习惯上对于两者不加区分,一般只是笼统地表述成郁督军山。其实这些记载中许多作为部族活动地的郁督军山,都应理解为广义的郁督军之地才合适,《周书·突厥传》中的“可汗恒处于都斤山”即为一例。(58)还有学者认为,郁督军之地甚至延伸到萨彦岭一带,虽然其中心是在鄂尔浑河河谷。(59)而在回鹘汗国840年西迁以后,郁督军之地作为迁徙到西域的回鹘大众心目中的圣地仍然长久地保持在其历史记忆中,几乎成了其故国旧地的代名词,范围上也渐渐和回鹘汗国当初赖以立国的漠北草原相混同。(60)虽然自10世纪以降,漠北的回鹘旧地逐渐已被鞑靼诸部占据,但一件写于10—11世纪的西州回鹘赞颂诗仍不无夸张地声称,当时的回鹘统治者曾“恩赐郁督军地方的人民”,其声威还促使漠北草原上的六姓鞑靼人纷纷脱离契丹统治而竞相前来归附。(61)事实上,回鹘方面久已丧失了对昔日故土的统治,更无力卷入与新崛起的辽朝争夺草原民族控制权的斗争中,故诗歌渲染表达的西州回鹘统治者所取得的赫赫威名是否属实尚难断言。不过回鹘人长久保持的对于旧地的强烈关注或导致了喀什噶里认为郁督军竟然是一个位于回鹘附近的地处鞑靼漠野的地名。(62)同样,《马卫集》中作为地名的郁督军也不能狭仄地局限在杭爱山一隅,而应看作是相当于回鹘旧地的现由鞑靼人占据的漠北草原。简言之,从丰州前往此地的道路实际上即是沟通西南面招讨司的漠南辖地与西北路招讨司监控的漠北草原的联系通道。那么其在辽代的历史如何呢?

。大体上说,狭义的郁督军山是指今杭爱山东南部的众多山岭,漠北的几条大河即发源于其附近。相对而言,广义的郁督军之地所指代的地域则要广袤得多,至少还包括从山峰下发源的那些大河流域附近的优良牧场。可惜汉文文献习惯上对于两者不加区分,一般只是笼统地表述成郁督军山。其实这些记载中许多作为部族活动地的郁督军山,都应理解为广义的郁督军之地才合适,《周书·突厥传》中的“可汗恒处于都斤山”即为一例。(58)还有学者认为,郁督军之地甚至延伸到萨彦岭一带,虽然其中心是在鄂尔浑河河谷。(59)而在回鹘汗国840年西迁以后,郁督军之地作为迁徙到西域的回鹘大众心目中的圣地仍然长久地保持在其历史记忆中,几乎成了其故国旧地的代名词,范围上也渐渐和回鹘汗国当初赖以立国的漠北草原相混同。(60)虽然自10世纪以降,漠北的回鹘旧地逐渐已被鞑靼诸部占据,但一件写于10—11世纪的西州回鹘赞颂诗仍不无夸张地声称,当时的回鹘统治者曾“恩赐郁督军地方的人民”,其声威还促使漠北草原上的六姓鞑靼人纷纷脱离契丹统治而竞相前来归附。(61)事实上,回鹘方面久已丧失了对昔日故土的统治,更无力卷入与新崛起的辽朝争夺草原民族控制权的斗争中,故诗歌渲染表达的西州回鹘统治者所取得的赫赫威名是否属实尚难断言。不过回鹘人长久保持的对于旧地的强烈关注或导致了喀什噶里认为郁督军竟然是一个位于回鹘附近的地处鞑靼漠野的地名。(62)同样,《马卫集》中作为地名的郁督军也不能狭仄地局限在杭爱山一隅,而应看作是相当于回鹘旧地的现由鞑靼人占据的漠北草原。简言之,从丰州前往此地的道路实际上即是沟通西南面招讨司的漠南辖地与西北路招讨司监控的漠北草原的联系通道。那么其在辽代的历史如何呢?

该道路在辽代的开通原本与契丹建国之初的军事征伐有关。10世纪20年代,耶律阿保机发动的西征漠北之役结束后,他特地指示耶律德光率军穿越沙碛南下,以降服位于河套与漠南间的党项部落。而当战事告一段落后,耶律德光又引军从漠南返归上京。这样这支南下辽军的行进路线正是先从作为回鹘故地的漠北来到包括丰州一带的漠南,继而又沿着东北方向班师返回上京。(63)整段行程恰好和《马卫集》所记的前述路线吻合。不过虽然遭到了德光的军事打击,原丰州一带的党项部落却一直要晚到保宁、统和年间才作为耶律阿没里的私属战俘被强制迁徙到今内蒙古翁牛特旗一带,从而形成了辽朝境内的又一个丰州。(64)随着党项的大批迁出和当地局势趋于稳定,辽朝关于西南国土的经略也出现新的变化,终于在第二次重熙之役后,在丰州北枕的夹山倒塌岭新增设都监,以后又升级为节度使,以促进漠南与北方草原的交通联系,最后使得这条联系漠北与漠南、具有战略意义的通道取代了国初开辟的从上京经胪朐河流域至漠北的传统路线。最后,当辽的京城相继失陷于女真时,天祚帝和耶律大石都试图利用这条干线来联络仍然忠于契丹的北方草原部落,以图挽救时局。(65)唯两人的努力结果各不相同,相对于前者的彻底失败,后者成功地取得了草原部落的支持,转道北上并在镇州可敦城赢得了喘息之机,为以后的西征成功奠定了物力基础。这条道路因其行程的主干部分与唐代从河曲前往漠北回鹘牙帐的路线重合,故也被学者称为辽代的回鹘路。政治中心位于漠南的辽朝还通过对它的经营实现与漠北阻卜的商品交易。(66)另一方面,又如学者分析汉文文献所揭示的,当时西域商队选择的穿行西夏领土前往辽京城等地的所谓漠南道恰好也要经过丰州一带,(67)由此这里自然成为东西向的漠南道和南北向的回鹘路交汇的枢纽之地。以上结论适与前文对《马卫集》路线走向及其时代背景的考察结果完全契合,由此不仅解释了郁督军之地见于此处文献记载的历史背景,而且也从东西交通的角度证实了将可敦墓置于丰州的观点经得起反复推敲与辩难。

而丰州在辽代东西交通中地位的凸显,既渊源于这一带恰好位于传统意义的北方丝绸之路要道上,又得益于10世纪后期夏州党项势力的突然崛起。以长时段的历史变迁而论,则如近半个多世纪以来积累的大量考古成果所揭示的:这条穿越广袤漠南之地、主要联接辽东与河西、甚至还可以继续向西延伸的北方丝绸之路在公元4—5世纪即已正式形成,在北魏定都平城和10—11世纪的辽代相继经历了两个较为繁荣的活跃时期,而丰州所处的今呼和浩特一带在这条东西交通要道中所具有的重要地位则历久未变。呼和浩特市坝子村北魏古城遗址在20世纪60年代出土的来自西方的萨珊波斯银币就是其要冲位置的早期证明。(68)而内蒙古奈曼旗辽陈国公主及驸马墓和朝阳耿延毅辽墓中所出的西方玻璃器皿等珍贵外来物品等,则见证了这条草原丝绸之路在第二个时期的繁荣。(69)

再从具体的时代背景来分析。10世纪后期夏州党项首领李继迁反宋自立后,时局的变化驱使辽、夏建立起共同钳制宋朝的政治联盟。以此为契机,李氏利用其占据的党项地界的优越地理位置,转而将原先由此地前往宋朝的河西及西域的朝贡使团吸引到辽国的地界。(70)这大致可视作东西走向的漠南道在辽代再臻繁荣的具体原因,而早先作为西南面招讨司治所的军事要地丰州遂凭借其在夏州与上京之间的有利位置,进而成为这条要道上的通衢重镇。虽然此后辽朝又在西夏北边开辟了一条避开党项的经由漠北前往河西及西域的平行通道,但据载,这段路程在开泰年间,“路歧万里,砂碛百程,地乏长河,野无丰草”,“邮亭杳绝”,曾担负出使任务的韩橁途中因身患急症一度丧失知觉,幸而“至夕乃甦”。(71)韩氏作为身负册封沙州曹氏重任的使臣,所受到的供给待遇和接应照料当远高于一般客商使团的标准,例如他在漠北时即得到了援兵百人的护送和食羊三百口的接济,得以摆脱“行囊告空”的困境。即使如此,穿越大漠之路的艰辛与危险仍可以从冢志的记载中详尽窥知,故选择经由此路的风险要远高于漠南道。可见,除了辽夏关系恶化及与西夏处于敌对关系的政治势力盘踞河西走廊的年份外,在其他情况下,人们必定会选择更加安全易行的漠南道,故辗转通过丰州一带最终抵达辽京的西方客使在有辽一代应在数量上居于主流。因此,前述那些出现在今赤峰和朝阳一带高规格的契丹贵族墓葬中源自西方伊斯兰世界的舶来品,颇有可能是通过以丰州为中继地的漠南路自西向东流入辽国腹地的。同样也就不难理解,为何代指丰州的可敦墓作为丝路上的重要地名,早在11世纪30年代初就出现在前述穆斯林学者比鲁尼的舆地著作中。

然而,李德明时期(1004—1031)党项与河西回鹘之间的激烈争战以及李元昊时期的辽夏冲突无疑会阻碍到这一东西交通干线的正常通行。以前者为例,辽朝曾在辽圣宗太平四年(1024)即已拟定致阿富汗吉兹尼算端的外交国书,然而辽使直到1027年才将它交予对方君主,使臣旅行的耽搁不顺或为国书递送迟滞的原因之一。(72)而元昊统治后期及谅祚时期的辽夏关系恶化,则直接导致辽朝与西域的官方贸易有过十年时间的中断。(73)不过从1065年以后直至辽亡前夕的半个多世纪中,随着辽夏关系的逐渐改善与西夏在整个河西走廊建立起稳固的统治,最终恰如《马卫集》所描述的,这条以交通便捷见称的丝路要道进入其最繁忙的全盛时期,从而将丝路两端的辽朝和喀喇汗王朝紧密地联为一体。

《马卫集》中记述沙州之前的丝路行程:“从喀什噶尔到叶尔羌的行程费时4天,再从叶尔羌到于阗的行程费时10天,继从于阗到克里雅的行程费时5天,然后从后者到沙州的行程耗时50天。”接下来就是从沙州开始分出通向契丹、北宋和高昌回鹘的三条不同岔道。(74)这样再把该段行程和前述从丰州前往上京的路线连接起来,就得到了一条从喀喇汗王朝(东支)政治中心喀什噶尔出发,最终抵达辽都的完整行程路线。整个行程综合前述《马卫集》的相关记录,大约共费时160天左右。即在正常的通行条件下,一个商队或使团在半年以内可完成全段单程旅行。这在古代以畜力为基本动力的交通条件下,应该说是非常理想的行进速度。交通的安全便捷自然极大地促进了当时东西方之间的政治联系与商贸往来,因此我们看到正是在这一时代背景下,喀喇汗王朝著名诗人优素甫·哈斯哈吉甫在《福乐智慧》(完成于1070年)中先是热情赞颂“褐色大地披上了绿色丝绸,契丹商队又将桃花石锦缎铺陈”,后面又提醒当时的统治者“倘若契丹商队的路上绝了尘埃,无数的绫罗绸缎又从何而来”。(75)而在整条旅程路线中,位于河西走廊西端的沙州和漠南一带的丰州作为全程最重要的具有分道意义的中转枢纽,对于引导保障客商使臣的来往通行尤其关键,故《突厥语大词典》在解释 (“坟墓”)时特选可敦墓作为相关词条的释例决非偶然,反映出后者在当时的西域已享有较高知名度。

(“坟墓”)时特选可敦墓作为相关词条的释例决非偶然,反映出后者在当时的西域已享有较高知名度。 北方草原丝路的全面繁荣不仅表现在东西方商贸活动的活跃,还体现在大量西来客使在辽国境内定居。他们中间不仅有素以经商闻名的回鹘人,更有众多来自穆斯林世界的大食(大石)商人,以至后来记载宋金之际史事的《三朝北盟会编》引范仲雄《北记》所列举的1126年随金人一同南下攻宋的11个部族中就有大石家。(76)如此可观的大食人当然不会是在辽亡前夕的较短时间内才骤然迁徙入华的,其中多数人的父祖辈应当就已经在辽国境内安居归化了。同样值得注意的是,辽代五京中政治地位最突出的上京和中京附近均先后形成了像回鹘营和回纥城这类明显与安置西来客商有关的聚落或城址。(77)

在明确了丰州在当时东西交通要道上的地位及其历史意义后,还需要考量的问题是丰州的上述地位是否后来受到了辽金易代的影响。笔者注意到,《金史》明确记载了金世宗大定年间(1161—1189),原居西辽京城骨斯斡鲁朵的回纥移习览(Islam)三人前来金朝西南招讨司贸易的史实。(78)据此可知,虽然出于历史原因,金朝与契丹后裔建立的西辽王朝之间的政治联系并不密切,但西域客商依然将丰州视为重要的贸易都市并继续前来此地从事商贸活动。这也反映出丰州所拥有的丝路重镇的地位其实并未因改朝换代而发生根本变化。不过由于金朝对于漠北的控制明显不及辽代,因此原先丰州沟通大漠南北的通道作用在这一时期并不显著。而在接下来的元代,丰州的枢纽作用再度得以彰显。具体而言,随着上都成为元朝的政治中心,将其与漠北和林相联结的名为木怜站道的驿道路线成为当时穿越大漠南北的最主要通道。这条路线的出发点是上都(内蒙古正蓝旗)西南的李陵台,先沿大致与东西向的辽代漠南路相当的路线经过兴和路与大同路的北境抵达丰州,再从丰州西北的甸城谷出天山(大青山)向北深入岭北行省。(79)整个驿道行程是先经漠南道从东向西行至丰州,再沿过去的回鹘路进抵漠北,基本与辽代以丰州为枢纽的交通路线保持了一致。其中李陵台到丰州青冢附近的黑河这段行程还曾被元人写入杂剧之中,益见时人对该路线的熟知程度。(80)此外,当时还有一条从丰州西南数十公里的东胜(托克托)出发,经西夏故地至河西转入西域的东西干线。这一路线的开辟,表面上始于木华黎在1221年由丰州青冢经东胜渡黄河进入西夏故地包抄金国的一次军事行动,(81)实际上此次行军只是利用过去辽代连接西夏与丰州的漠南道的现成通道。加之蒙元时期漠北在全国的地位明显超过前朝,同时东西联系也较此前更趋繁忙,因此,丰州独享的南北道和东西道交汇的枢纽地位不仅得以恢复,而且有所加强。可见,丰州的地位在金元时期仍有相当长的延续。从这一视角观察,丰州堪称是继中唐至宋初的灵州之后,北方丝绸之路沿途枢纽地位延续时间最长的内陆城市。(82)

综上,相当于宋辽时期穆斯林史料中的可敦墓之地可确定为漠南的青冢,同时也可代指其附近的辽朝西南面招讨司治所丰州。《马卫集》的记载则进一步表明,丰州是其时沟通东西向的漠南路与南北向的回鹘路上的通衢重镇,它与沙州并列为当时联结喀喇汗王朝和辽朝的北方丝绸之路上两个最为关键的中转枢纽。而丰州作为丝绸之路枢纽的地位形成既得益于长时段历史变迁所积淀的背景因素,又与辽代的特定时代条件紧密相关。丰州的这一地位在随后的金元时期仍然得到较长时间的延续。

注释:

①R. Dankoff,“Three Turkic Verse Cycles Relating to Inner Asian Warfare,” in S. Tekin and I.  , eds., Eucharisterion: Essays Presented to Omeljan Pritsak, Harvard Ukrainian Studies, vol. 3-4, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979-1980, pp. 151-165.

, eds., Eucharisterion: Essays Presented to Omeljan Pritsak, Harvard Ukrainian Studies, vol. 3-4, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979-1980, pp. 151-165. ②C.Brockelmann,“Altturkestanische Volkspoesie I,”Asia Major(Probeband),1923,S.9;威廉·巴托尔德:《中亚突厥史十二讲》,罗致平译,北京:中国社会科学出版社,1984年,第102、122页。

③R. Dankoff,“Three Turkic Verse Cycles Relating to Inner Asian Warfare,” pp. 164-165.

④R.Dunnell.“Who are the Tanguts? Remarks on Tangut Ethnogenesis and the Ethnonym Tangut,” Journal of Asian History, vol. 18, no. 1, 1984, pp. 78-89;类似观点也可参见岡崎精郎:《タンゲ-ト古代史研究》,京都:東洋史研究会,1972年,第262—263頁。

⑤张广达:《关于马合木·喀什噶里的〈突厥语词汇〉与见于此书的圆形地图》,《中央民族学院学报》1979年第2期,后收入氏著:《西域史地丛稿初编》,上海:上海古籍出版社,1995年,第57—82页。(相关地图的中文复制版参见该书第64—65页)

⑥白玉冬:《十世 にぉける九姓タタルとシルロ-ド貿易》,《史学雑志》第120巻10号,2011年,第1—36頁。

にぉける九姓タタルとシルロ-ド貿易》,《史学雑志》第120巻10号,2011年,第1—36頁。 ⑦E.Bretschneider, Medieval Researches from Eastern Asiatic Sources, vol.Ⅰ, London: Routledge, 2000, p. 212;松井等:《契丹可敦城考——附阻卜考》,《満鮮地理暦史研究報告》(1),東京:帝国大学文科大学,1915年,第295—334頁;羽田亨:《西遼建国の始末及び其の年 》,《羽田博士史学論文集·暦史篇》,京都:同朋舎,1957年,第435—440頁(原文发表于1916年);箭内亘:《可敦城考》,氏著:《蒙古史研究》,東京:刀江書院,1930年,第568—582頁。

》,《羽田博士史学論文集·暦史篇》,京都:同朋舎,1957年,第435—440頁(原文发表于1916年);箭内亘:《可敦城考》,氏著:《蒙古史研究》,東京:刀江書院,1930年,第568—582頁。 ⑧岑仲勉:《达怛问题》,《中山大学学报》1957年第3期,史卫民编:《辽金时代蒙古考》,呼和浩特:内蒙古自治区文史研究馆,1984年,第82—83页;陈得芝:《耶律大石北行史地杂考》,氏著:《蒙元史研究丛稿》,北京:人民出版社,2005年,第77—88页(原文发表于1982年);前田直典:《十世纪的九族达靼》,辛德勇译,刘俊文主编:《日本学者中国史论著选译》第9卷《民族交通》,北京:中华书局,1993年,第294—302页(原文发表于1948年);谭其骧主编:《中国历史地图集》第5册《隋·唐·五代十国时期》,北京:中国地图出版社,1982年,图幅75。

⑨田坂興道:《漠北時代に於ける回 の諸城郭に就ぃて》,《蒙古学報》第2巻,1941年,第204—205頁;王北辰:《古代居延道路》,《王北辰西北地理论文集》,北京:学苑出版社,2000年,第74—75页(原文发表于1980年)。

の諸城郭に就ぃて》,《蒙古学報》第2巻,1941年,第204—205頁;王北辰:《古代居延道路》,《王北辰西北地理论文集》,北京:学苑出版社,2000年,第74—75页(原文发表于1980年)。 ⑩Sharaf al- Marvazī, On China, the Turks and India, trans. V. Minorsky, London: Royal Asiatic Society, 1942, pp. 73-74nl.

Marvazī, On China, the Turks and India, trans. V. Minorsky, London: Royal Asiatic Society, 1942, pp. 73-74nl. (11)R. Dankoff and J. Kelly, trans., Compendium of the Turkic Dialects by Mahmud al- , vol. Ⅱ, Cambridge, Mass.: Harvard University Printing Office, 1984, p. 218;麻赫穆德·喀什噶里:《突厥语大词典》第3卷,校仲彝等译,北京:民族出版社,2002年,第134页。

, vol. Ⅱ, Cambridge, Mass.: Harvard University Printing Office, 1984, p. 218;麻赫穆德·喀什噶里:《突厥语大词典》第3卷,校仲彝等译,北京:民族出版社,2002年,第134页。 (12)T. Tekin,“The Tariat(Terkhin)Inscription,”Acta Orientalia Academiac Scientiarum Hungaricae, vol. 37, no. 1-3, 1983, pp. 47, 50;森安孝夫等:《モンゴル国現存遺跡·碑文?{查研究報告》,大阪:中央ュ-ラシァ学研究会,1999年,第169頁。该词也出现在最近发现的8世纪末如尼文《葛啜王子墓志》中,参见张铁山:《〈故回鹘葛啜王子墓志〉之突厥如尼文考释》,《西域研究》2013年第4期。

(13)与之类似的古突厥语中的汉语借词仍保留- 的例证还有“王”、“长使”、“都统”等,参见H. Ecsedy,“Old Turkic Titles of Chinese Origin,” Acta Orientalia Academiac Scientiarum Hungaricae, vol. 18, 1965, pp. 88-90.

的例证还有“王”、“长使”、“都统”等,参见H. Ecsedy,“Old Turkic Titles of Chinese Origin,” Acta Orientalia Academiac Scientiarum Hungaricae, vol. 18, 1965, pp. 88-90. (14)高田時雄:《敦煌資料による中国語史の研究——九·十世 の河西方言》,東京:創文社,1988年,第406—407頁。

の河西方言》,東京:創文社,1988年,第406—407頁。 (15)冯加班:《古代突厥语语法》,耿世民译,呼和浩特:内蒙古教育出版社,2004年,第338页。

(16)G. Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford: Oxford University Press, 1972, p. 832.

(17)R. Tadinova,“The Early Turkic Vocabulary of Funeral Rites,” in Elena V. Boikova and Rostislav B. Rybakov, eds., Kinship in the Altaic World: Proceedings of the 48[th] PIAC, Wiesbaden: Harrassowitz, 2006, pp. 314-315.

(18)Sharaf al- Marvazī, On China, The Turks and India, pp. 68-69.

Marvazī, On China, The Turks and India, pp. 68-69. (19)R. Dankoff and J. Kelly, trans., Compendium of the Turkic Dialects by Mahmud al- , vol. Ⅰ, Cambridge, Mass.: Harvard University Printing Office, 1982, p. 82;麻赫穆德·喀什噶里:《突厥语大词典》第1卷,第31页。

, vol. Ⅰ, Cambridge, Mass.: Harvard University Printing Office, 1982, p. 82;麻赫穆德·喀什噶里:《突厥语大词典》第1卷,第31页。 (20)张广达:《关于马合木·喀什噶里的〈突厥语词汇〉与见于此书的圆形地图》,氏著:《西域史地丛稿初编》,第69—70页。

(21)镇州可敦城早先曾被田坂兴道比定为鄂尔浑河支流一侧乌归湖附近的古城,但以后则被比定作今土拉河西侧的青托罗盖城,后说目前已经得到学界的公认。参见田坂典道:《漠北時代に於ける回 の諸城郭に就ぃて》,第203—206頁;陈得芝:《辽代的西北路招讨司》,氏著:《蒙元史研究丛稿》,第30—33页;林梅村:《蒙古高原与天山东麓的回鹘古城》,朱风玉等编:《张广达先生八十华诞祝寿文集》,台北:新文丰出版公司,2010年,第688—690页;等等。

の諸城郭に就ぃて》,第203—206頁;陈得芝:《辽代的西北路招讨司》,氏著:《蒙元史研究丛稿》,第30—33页;林梅村:《蒙古高原与天山东麓的回鹘古城》,朱风玉等编:《张广达先生八十华诞祝寿文集》,台北:新文丰出版公司,2010年,第688—690页;等等。 (22)林俊雄:《ヱ-ラシァの石人》,東京:雄山閣,2005年,第12—16頁。

(23)A.A.科瓦列夫:《是否有可能汉河西长城被当作西夏塞墙使用?》,罗丰主编:《丝绸之路上的考古、宗教与历史》,北京:文物出版社,2011年,第146—157页。

(24)有关镇州可敦城的精确经纬度和基本考古测量数据,可参见A. Ochir and L. Erdenebold,“About the Uighur City of Khedun, Mongolia,” in J. Bemmann, ed., Current Archaeological Research in Mongolia: Papers from the First International Conference on“Archaeological Research in Mongolia”held in Ulaanbaatar, August

, 2007, Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-

, 2007, Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms- Bonn, 2009, pp. 438-442.

Bonn, 2009, pp. 438-442. (25)A. Kaplony,“Comparing al-Kāshgharī’s Map to His Text: On the Visual Language, Purpose, and Transmission of Arabic-Islamic Maps,” in P. Forêt and A. Kaplony, eds., The Journey of Maps and Images on the Silk Road, Leiden: Brill, 2008, pp. 143-146.

(26)圆形地图上还标出了鞑靼原野这一地名,不过它位于伊犁河以西,靠近乌护、钦察人的居地,显然不是在漠北草原。此点或反映作者已经知悉了鞑靼人开始从蒙古高原迁徙到位置更加靠西的广袤草原地带的讯息,关于该问题参见M. M. Tatar,“The First Tatars in Europe,” in A.

and Attila

, eds., Altaica Budapestinensia MM Ⅱ: Proceedings of the

Permanent International Altaistic Conference, Budapest, Hungary, June 23-28, 2002, Budapest:

Loránd University, 2003, pp. 332-339.

Loránd University, 2003, pp. 332-339. (27)《辽史》卷19《兴宗纪一》,北京:中华书局,1974年,第230页。

(28)《辽史》卷20《兴宗纪三》,第240页。

(29)李范文:《西夏陵墓出土残碑考释》,氏著:《西夏研究论集》,银川:宁夏人民出版社,1983年,第138—140页。

(30)蒲立本:《上古汉语的辅音系统》,潘悟云、徐文堪译,北京:中华书局,1999年,第196—200页;A. Vovin,“Did the Xiongnu Speak a Yeniseian Language? Part 2: Vocabulary,” in A.

and Attila

, eds., Altaica Budapestinensia MM Ⅱ: Proceedings of the

Permanent International Altaistic Conference, Budapest, Hungary, June 23-28, 2002, p. 392; H. Werner, Die Welt der Jenissejer im Lichte des Wortschatzes: Zur Rekonstruktion der jenissejischen Protokultur, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2006, S. 78.

Permanent International Altaistic Conference, Budapest, Hungary, June 23-28, 2002, p. 392; H. Werner, Die Welt der Jenissejer im Lichte des Wortschatzes: Zur Rekonstruktion der jenissejischen Protokultur, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2006, S. 78. (31)町田隆吉:《北魏太平真君四年拓跋点石刻祝文をめぐつて——「可寒」·「可敦」の称号を中心として》,《アジァ諸民族にぉける社会と文化——岡本敬二先生退官記念論集——》,東京:国書刊行会,1985年,第96—107頁;Yingsheng Liu,“Zur Urheimat und Umsiedlung der Toba,” Central Asiatic Journal, vol. 33, 1989, S. 100-101.

(32)《辽史·后妃传》称“辽因突厥,皇后曰可敦,国语谓之脦里蹇”。对此有学者指出,可敦才是契丹人的本族词汇,脦里蹇反而是契丹从突厥人那里借来的外来语。(参见刘迎胜:《西北民族史与察合台汗国史研究》,南京:南京大学出版社,1994年,第53—54页)此前接受《辽史》的解说并予以论证的意见,参见K. H. Menges,“Titles and Organizational Terms of the  (Liao)and Qara-Qytaj(

(Liao)and Qara-Qytaj( ),” Rocznik Orientalistyczny, vol. 17/18, 1951-1952, p. 70.当然契丹语表示“坟墓”的词汇未必同于突厥语。

),” Rocznik Orientalistyczny, vol. 17/18, 1951-1952, p. 70.当然契丹语表示“坟墓”的词汇未必同于突厥语。 (33)有关青冢在辽夏边境一带的具体位置,参见谭其骧主编:《中国历史地图集》第6册《宋·辽·金时期》,北京:中国地图出版社,1982年,图幅10。

(34)相关作品多收入清人胡凤丹辑《青冢志》(参见《香艳丛书》第18集,北京:人民文学出版社,1992年,第5233—5238页)。

(35)《辽史》卷1《太祖纪上》,第11页。

(36)向南等辑注:《辽代石刻文续编》,沈阳:辽宁人民出版社,2010年,第52页。

(37)《辽史》卷41《地理志五》,第508页。

(38)谭其骧主编:《中国历史地图集》第6册《宋·辽·金时期》,图幅10、51;另参见何天明:《辽代西南面招讨司探讨》,《内蒙古社会科学》1990年第6期。

(39)石見清裕:《单于都護府と土城子遺址》,日本唐代史研究会 :《中国の都市と農村》,東京:汲古書院,1992年,第412—419頁。

:《中国の都市と農村》,東京:汲古書院,1992年,第412—419頁。 (40)樊文礼:《辽代的丰州、天德军和西南面招讨司》,《内蒙古大学学报》1993年第3期。

(41)余靖:《武溪集》卷17《契丹官仪》,四川大学古籍整理研究所编:《全宋文》卷572,成都:巴蜀书社,1991年,第14册,第99页;另参见杨浣:《辽夏关系史》,北京:人民出版社,2010年,第162—163页。

(42)R. Dankoff, “Three Turkic Verse Cycles Relating to Inner Asian Warfare,” p. 162; R. Dankoff and J. kelly, trans., Compendium of the Turkic Dialects by Mahmud al- , vol. Ⅱ, p. 315;也参见麻赫穆德·喀什噶里:《突厥语大词典》第3卷,第314—315页。

, vol. Ⅱ, p. 315;也参见麻赫穆德·喀什噶里:《突厥语大词典》第3卷,第314—315页。 (43)R. Dankoff and J. Kelly, trans., Compendium of the Turkic Dialects by Mahmud al- , vol. Ⅲ, Cambridge, Mass.: Harvard University Printing Office, 1985, p. 133.

, vol. Ⅲ, Cambridge, Mass.: Harvard University Printing Office, 1985, p. 133. (44)R. Dankoff,“Three Turkic Verse Cycles Relating to Inner Asian Warfare,” p. 163; R. Dankoff and J. Kelly, trans., Compendium of the Turkic Dialects by Mahmud al- , vol.Ⅱ, p. 316.

, vol.Ⅱ, p. 316. (45)参见王天顺:《西夏战史》,银川:宁夏人民出版社,1993年,第159—165页;杜建录:《西夏与周边民族关系史》,兰州:甘肃文化出版社,1995年,第121—126页。

(46)《辽史》卷19《兴宗纪》,第231页。

(47)关于元昊的用兵特点,可参见史金波、黄艾榕:《略论西夏前期的用兵特点》,宁夏文物管理委员会等编:《西夏文史论丛(一)》,银川:宁夏人民出版社,1992年,第33—46页。

(48)诗歌中径直以伯克、可汗称代西夏的君主,清晰地表现出改编者为照顾其本族听众的理解而将相关称衔所作的移换。西夏语中相当于皇帝的兀卒一词词源不明,但无疑不是源自阿尔泰语系的词汇,尝试性的研究参见G. Jacques,“The Tangut Imperial Title,” Central Asiatic Journal, vol. 54, no. 1, 2010, pp. 60-65.

(49)吴天墀:《西夏史稿(增订本)》,成都:四川人民出版社,1982年,第59—62页;M. C. McGrath,“Frustrated Empires: The Song-Tangut Xia War of 1038-44,” in Don J. Wyatt, ed., Battlefronts Real and Imagined: War, Border, and Identity in the Chinese Middle Period, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008, pp. 161-164.

(50)Sharaf al- Marvazī, On China, The Turks and India, p. 18.

Marvazī, On China, The Turks and India, p. 18. (51)Sharaf al- Marvazī, On China, The Turks and India, pp. 72-75.

Marvazī, On China, The Turks and India, pp. 72-75. (52)白玉冬:《十世 にぉける九姓タタルとシルロ-ド貿易》,《史学雑志》第120巻10号,2011年,第14—18頁。

にぉける九姓タタルとシルロ-ド貿易》,《史学雑志》第120巻10号,2011年,第14—18頁。 (53)莫任南:《五代宋辽金时期的中西陆路交通》,《西北史地》1991年第3期;另参见冯家昇等编:《维吾尔族史料简编》(上),北京:中央民族学院研究部,1955年,第65—66页。

(54)参见荣新江:《敦煌学十八讲》,北京:北京大学出版社,2001年,第31页。在比较了目前西夏学界和敦煌学界彼此迥异的观点之后,上述看法不失为一种较为稳妥的意见。西夏学界多将夏国实际控制沙州的时间系于1036年,而敦煌学界则有学者将其延后到11世纪60年代,参见杨富学、陈爱峰:《西夏与周边关系研究》,兰州:甘肃民族出版社,2012年,第343—350页。

(55)参见杨浣:《辽夏关系史》,第150—156页。

(56)参见张修桂等编著:《〈辽史·地理志〉汇释》,合肥:安徽教育出版社,2001年,第200—201页。

(57)周一良:《新发现十二世纪初阿拉伯人关于中国之记载》,氏著:《魏晋南北朝史论集》,北京:中华书局,1963年,第406页。

(58)参见山田信夫:《テュルクの聖地ウトュケン山——ウトュケン山に関する覚書1——》,氏著:《北ァジァ遊牧民族史研究》,東京:東京大学出版会,1989年,第59—71頁。此外关于狭义的郁督军山的位置,舒伯特认为是指今杭爱山最高峰的otgon tenger及其附近地域,参见J. Schubert,“Zum Begriff und zur Lage des‘ ’,” Ural-Altaische Jahrbücher, vol. 35, 1964, S. 214-215.

’,” Ural-Altaische Jahrbücher, vol. 35, 1964, S. 214-215. (59)Thomas T. Allsen,“Spiritual Geography and Political Legitimacy in the Eastern Steppe,” in Henri J. M. Classen and Jarich G. Oosten, eds., ldeology and the Formation of Early States, Leiden: Brill, 1996, pp. 124-125.

(60)较具代表性的是,回鹘语残片文献中明确将传说中显示出树生奇迹的卜古汗的发迹之地称为

yir(<

yir),参见L. Ju.

,“Ein Fragment Eines Frühmittelaherlichen Uigurischen Textes,” in R. E. Emmerick, et al., eds., Turfan, Khotan und Dunhuang:

der Tagung“Annemaire v Gabain und die Turfanforschung,” Berlin: Akadimie Verlag, 1996, S. 356-357.

der Tagung“Annemaire v Gabain und die Turfanforschung,” Berlin: Akadimie Verlag, 1996, S. 356-357. (61)张铁山、茨默:《十姓回鹘王及其王国的一篇备忘录》,白玉冬译,沈卫荣主编:《西域历史语言研究集刊》第5辑,北京:科学出版社,2012年,第169页。

(62)R. Dankoff and J. Kelly, trans., Compendium of the Turkic Dialects by Mahmud al- , vol. Ⅰ, p. 159.这种地理观或促使喀什噶里在其地图上把郁督军之地代表的漠北草原置于比实际方位更靠西的位置,较为接近额尔齐斯河上游。

, vol. Ⅰ, p. 159.这种地理观或促使喀什噶里在其地图上把郁督军之地代表的漠北草原置于比实际方位更靠西的位置,较为接近额尔齐斯河上游。 (63)长泽和俊:《论辽对西北路的经营》,氏著:《丝绸之路史研究》,钟美珠译,天津:天津古籍出版社,1990年,第328—331页。

(64)陈得芝:《关于沈括的〈熙宁使虏图抄〉》,氏著:《蒙元史研究丛稿》,第22—23页;《辽史》卷79《耶律阿没里传》,第1274—1275页;谭其骧主编:《中国历史地图集》第6册《宋·辽·金时期》,图幅7。

(65)长泽和俊:《论辽对西北路的经营》,氏著:《丝绸之路史研究》,第343—346页。

(66)長沢和俊:《遼代回鶻路考》,早稲田大学東洋史研究会 :《中国正史の基礎的研究》,東京:早稲田大学出版会,1984年,第336—339、348—350頁。

:《中国正史の基礎的研究》,東京:早稲田大学出版会,1984年,第336—339、348—350頁。 (67)长泽和俊:《西夏之侵入河西与东西交通》,氏著:《丝绸之路史研究》,第398—403页。唯作者认为辽朝的丰州(归化)与天德军分处两地的论断,现已为国内学界所不取,参见陈国灿:《大黑河诸水沿革考辨》,《内蒙古大学学报》1964年第2期;樊文礼:《辽代的丰州、天德军和西南面招讨司》,《内蒙古大学学报》1993年第3期;等等。

(68)徐苹芳:《考古学上所见中国境内的丝绸之路》,《燕京学报》新1期,北京:北京大学出版社,1995年,第314—320页。

(69)齐东方:《李家营子出土的银器与丝绸之路上的粟特人》,氏著:《唐代金银器研究》,北京:中国社会科学出版社,1999年,第329—330页。相关的考古发掘报道,参见内蒙古文物考古研究所:《辽陈国公主驸马合葬墓发掘简报》,《文物》1987年第11期;朝阳地区博物馆:《辽宁朝阳姑营子耿氏墓发掘简报》,《考古学集刊》第3集,1983年。

(70)藤枝晃:《李继迁的兴起与东西交通》,辛德勇译,刘俊文主编:《日本学者中国史论著选译》第9卷《民族交通》,第443—462页。

(71)李万:《韩橁墓志》,向南:《辽代石刻文编》,石家庄:河北教育出版社,1995年,第205页。

(72)周一良:《新发现十二世纪初阿拉伯人关于中国之记载》,氏著:《魏晋南北朝史论集》,第411页。

(73)杨浣:《辽夏关系史》,第150页。

(74)Sharaf al- Marvazī, on China, the Turks and India, p. 18.上述内容中所记从塔里木盆地南缘前往位于吐鲁番盆地的高昌回鹘的行程必须绕道沙州的记述,尤其契合当时的历史背景,因高昌回鹘与控制南疆的喀喇汗王朝势同水火的敌对关系必然造成直接交通非常困难,而新近入主沙州的西夏政权则同二者都维持正常的外交联系。因此西方的客使商团要想平安抵达高昌,采取改从沙州中转再迂回西上的旅行路线实属特定历史条件下的相应产物。

Marvazī, on China, the Turks and India, p. 18.上述内容中所记从塔里木盆地南缘前往位于吐鲁番盆地的高昌回鹘的行程必须绕道沙州的记述,尤其契合当时的历史背景,因高昌回鹘与控制南疆的喀喇汗王朝势同水火的敌对关系必然造成直接交通非常困难,而新近入主沙州的西夏政权则同二者都维持正常的外交联系。因此西方的客使商团要想平安抵达高昌,采取改从沙州中转再迂回西上的旅行路线实属特定历史条件下的相应产物。 (75)优素甫·哈斯·哈吉甫:《福乐智慧》,郝关中等译,北京:民族出版社,1986年,第13、575页。

(76)徐梦莘:《三朝北盟会编》卷99,上海:上海古籍出版社,2008年,第730页。关于辽代大食(大石)与西域及中亚的皈依伊斯兰教的诸政权的对应关系,参见黄时鉴:《辽与“大食”》,收入氏著:《东西交流史论稿》,上海:上海古籍出版社,1998年,第15—33页(原文发表于1992年);代田贵文:《『遼史』に見ぇる「大食(国)」につぃて》,《中央大学ァジァ史研究》第16号,1992年,(逆)第54—36頁。

(77)《辽史》卷37《地理志一》,第441页;贾敬颜:《中京与咸平的回纥城》,氏著:《东北古代民族古代地理丛考》,北京:中国社会科学出版社,1993年,第80—81页。

(78)《金史》卷121《粘割韩奴传》,北京:中华书局,1977年,第2636页。

(79)陈得芝:《元岭北行省诸驿道考》,氏著:《蒙元史研究丛稿》,第10—15页;党宝海:《蒙元驿站交通研究》,北京:昆仑出版社,2006年,第285—287页。

(80)参见蔡美彪:《杂剧〈罟罟旦〉逸曲校注并序》,氏著:《辽金元史考索》,北京:中华书局,2012年,第533页。

(81)周清澍:《蒙元时期的中西陆路交通》,《元史论丛》第4辑,北京:中华书局,1992年,第24—27页。

(82)对于灵州在宋初衰落之前的交通枢纽地位的讨论,参见严耕望:《长安西北通灵州驿道及灵州四达交通线》,氏著:《唐代交通图考》第1卷《京都关内区》,台北:“中研院”历史语言研究所,1985年,第175—227页;罗丰:《五代、宋初灵州与“丝绸之路”》,氏著:《胡汉之间——“丝绸之路”与西北历史考古》,北京:文物出版社,2004年,第326—355页;等等。有关灵州与丰州的历史对比,此处从略。

一词那样。(13)此外个别的借词如“龙”(luu)等因为借自汉语西北方音的缘故,则呈现出直接以元音收尾的形式。而“城”字在稍晚的藏语音译中也出现了这一现象,但同样不作径以-n结尾的情况。(14)因此从唐代对音实例来观察,将表示“坟墓”的突厥语词汇

一词那样。(13)此外个别的借词如“龙”(luu)等因为借自汉语西北方音的缘故,则呈现出直接以元音收尾的形式。而“城”字在稍晚的藏语音译中也出现了这一现象,但同样不作径以-n结尾的情况。(14)因此从唐代对音实例来观察,将表示“坟墓”的突厥语词汇 )的位置,这也是图中唯一清晰可辨的位于漠北腹地的地名,(26)而在其东北的镇州可敦城一带应该和它处于地图上同一区域上。喀什噶里图中几大不同的地理区域分别被用红线(山脉)与灰线(河流)隔开,以示醒目。该区域大致处在八剌沙衮东北45度的方位上,与可敦墓的地望差异之大,可谓一目了然,足证喀什噶里根本就不认为郁督军山以北地区和可敦墓之地是在同一地理单元内。故在漠北腹地去寻觅可敦墓的位置无异于缘木求鱼。

)的位置,这也是图中唯一清晰可辨的位于漠北腹地的地名,(26)而在其东北的镇州可敦城一带应该和它处于地图上同一区域上。喀什噶里图中几大不同的地理区域分别被用红线(山脉)与灰线(河流)隔开,以示醒目。该区域大致处在八剌沙衮东北45度的方位上,与可敦墓的地望差异之大,可谓一目了然,足证喀什噶里根本就不认为郁督军山以北地区和可敦墓之地是在同一地理单元内。故在漠北腹地去寻觅可敦墓的位置无异于缘木求鱼。  )一说。正是奠定在对这些地名识别的基础上,白氏复原出一条从沙州出发沿东北方向相继抵达郁督军山和镇州可敦城,再折向东南前往上京的三角形行程路线。(52)莫任南也撰文讨论了这段行程,不过他把可敦墓比定成河西走廊北方的可敦城,认为其时存在一条从沙州北上经该地到达郁督军山,再由此前往上京的道路。(53)这一点现在已经清楚:这座黑水流域的可敦城纯系子虚乌有。

)一说。正是奠定在对这些地名识别的基础上,白氏复原出一条从沙州出发沿东北方向相继抵达郁督军山和镇州可敦城,再折向东南前往上京的三角形行程路线。(52)莫任南也撰文讨论了这段行程,不过他把可敦墓比定成河西走廊北方的可敦城,认为其时存在一条从沙州北上经该地到达郁督军山,再由此前往上京的道路。(53)这一点现在已经清楚:这座黑水流域的可敦城纯系子虚乌有。  yir,后者则作

yir,后者则作

, eds., Eucharisterion: Essays Presented to Omeljan Pritsak, Harvard Ukrainian Studies, vol. 3-4, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979-1980, pp. 151-165.

, eds., Eucharisterion: Essays Presented to Omeljan Pritsak, Harvard Ukrainian Studies, vol. 3-4, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979-1980, pp. 151-165.  Marvazī, On China, the Turks and India, trans. V. Minorsky, London: Royal Asiatic Society, 1942, pp. 73-74nl.

Marvazī, On China, the Turks and India, trans. V. Minorsky, London: Royal Asiatic Society, 1942, pp. 73-74nl.  , vol. Ⅱ, Cambridge, Mass.: Harvard University Printing Office, 1984, p. 218;麻赫穆德·喀什噶里:《突厥语大词典》第3卷,校仲彝等译,北京:民族出版社,2002年,第134页。

, vol. Ⅱ, Cambridge, Mass.: Harvard University Printing Office, 1984, p. 218;麻赫穆德·喀什噶里:《突厥语大词典》第3卷,校仲彝等译,北京:民族出版社,2002年,第134页。  Marvazī, On China, The Turks and India, pp. 68-69.

Marvazī, On China, The Turks and India, pp. 68-69.  , vol. Ⅰ, Cambridge, Mass.: Harvard University Printing Office, 1982, p. 82;麻赫穆德·喀什噶里:《突厥语大词典》第1卷,第31页。

, vol. Ⅰ, Cambridge, Mass.: Harvard University Printing Office, 1982, p. 82;麻赫穆德·喀什噶里:《突厥语大词典》第1卷,第31页。  , 2007, Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-

, 2007, Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms- Bonn, 2009, pp. 438-442.

Bonn, 2009, pp. 438-442.  and Attila

and Attila  , eds., Altaica Budapestinensia MM Ⅱ: Proceedings of the

, eds., Altaica Budapestinensia MM Ⅱ: Proceedings of the  Loránd University, 2003, pp. 332-339.

Loránd University, 2003, pp. 332-339.  and Attila

and Attila  , eds., Altaica Budapestinensia MM Ⅱ: Proceedings of the

, eds., Altaica Budapestinensia MM Ⅱ: Proceedings of the  ),” Rocznik Orientalistyczny, vol. 17/18, 1951-1952, p. 70.当然契丹语表示“坟墓”的词汇未必同于突厥语。

),” Rocznik Orientalistyczny, vol. 17/18, 1951-1952, p. 70.当然契丹语表示“坟墓”的词汇未必同于突厥语。  , vol. Ⅱ, p. 315;也参见麻赫穆德·喀什噶里:《突厥语大词典》第3卷,第314—315页。

, vol. Ⅱ, p. 315;也参见麻赫穆德·喀什噶里:《突厥语大词典》第3卷,第314—315页。  , vol. Ⅲ, Cambridge, Mass.: Harvard University Printing Office, 1985, p. 133.

, vol. Ⅲ, Cambridge, Mass.: Harvard University Printing Office, 1985, p. 133.  , vol.Ⅱ, p. 316.

, vol.Ⅱ, p. 316.  Marvazī, On China, The Turks and India, p. 18.

Marvazī, On China, The Turks and India, p. 18.  Marvazī, On China, The Turks and India, pp. 72-75.

Marvazī, On China, The Turks and India, pp. 72-75.  ’,” Ural-Altaische Jahrbücher, vol. 35, 1964, S. 214-215.

’,” Ural-Altaische Jahrbücher, vol. 35, 1964, S. 214-215.  yir),参见L. Ju.

yir),参见L. Ju.  ,“Ein Fragment Eines Frühmittelaherlichen Uigurischen Textes,” in R. E. Emmerick, et al., eds., Turfan, Khotan und Dunhuang:

,“Ein Fragment Eines Frühmittelaherlichen Uigurischen Textes,” in R. E. Emmerick, et al., eds., Turfan, Khotan und Dunhuang:  der Tagung“Annemaire v Gabain und die Turfanforschung,” Berlin: Akadimie Verlag, 1996, S. 356-357.

der Tagung“Annemaire v Gabain und die Turfanforschung,” Berlin: Akadimie Verlag, 1996, S. 356-357.  , vol. Ⅰ, p. 159.这种地理观或促使喀什噶里在其地图上把郁督军之地代表的漠北草原置于比实际方位更靠西的位置,较为接近额尔齐斯河上游。

, vol. Ⅰ, p. 159.这种地理观或促使喀什噶里在其地图上把郁督军之地代表的漠北草原置于比实际方位更靠西的位置,较为接近额尔齐斯河上游。  Marvazī, on China, the Turks and India, p. 18.上述内容中所记从塔里木盆地南缘前往位于吐鲁番盆地的高昌回鹘的行程必须绕道沙州的记述,尤其契合当时的历史背景,因高昌回鹘与控制南疆的喀喇汗王朝势同水火的敌对关系必然造成直接交通非常困难,而新近入主沙州的西夏政权则同二者都维持正常的外交联系。因此西方的客使商团要想平安抵达高昌,采取改从沙州中转再迂回西上的旅行路线实属特定历史条件下的相应产物。

Marvazī, on China, the Turks and India, p. 18.上述内容中所记从塔里木盆地南缘前往位于吐鲁番盆地的高昌回鹘的行程必须绕道沙州的记述,尤其契合当时的历史背景,因高昌回鹘与控制南疆的喀喇汗王朝势同水火的敌对关系必然造成直接交通非常困难,而新近入主沙州的西夏政权则同二者都维持正常的外交联系。因此西方的客使商团要想平安抵达高昌,采取改从沙州中转再迂回西上的旅行路线实属特定历史条件下的相应产物。