文博信息

大麦曾沿南亚路线传入中国

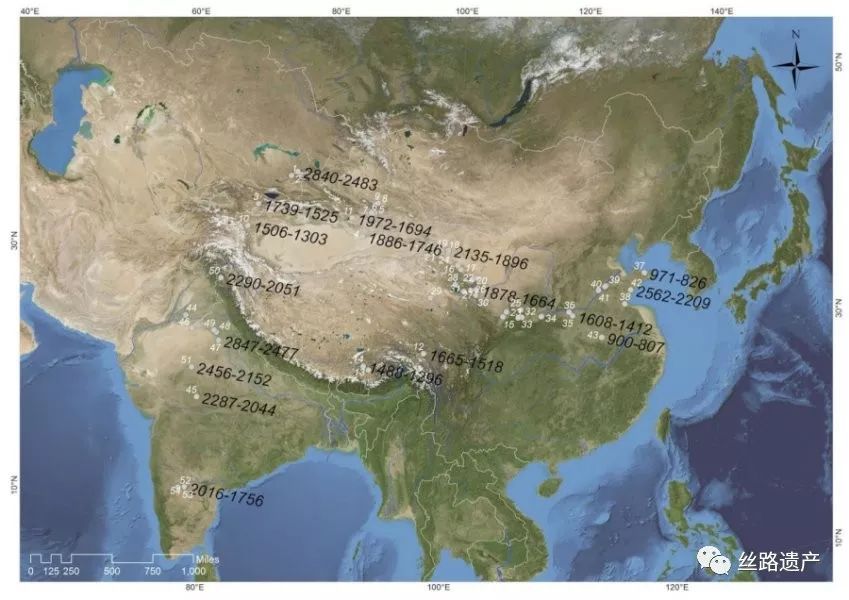

此欧亚大陆地图显示了各地区最古老的大麦颗粒样品的放射性碳测量时间。小麦和大麦引入南亚后的一千年间进入东亚。免脱粒小麦延通往西藏高原北部的线路传至中国。裸大麦很可能通过南部高地线路引入中国,此线路还有待确定。

照片来源:PLOS One期刊

华盛顿大学(圣路易斯)新的研究显示,1万年前在中东肥沃的新月地带,第一批被驯化的小麦和大麦经由迥然不同的两条线路引入中国,1千年间大麦沿着西藏高原南部迂回辗转,并从冬季作物变成夏冬两季作物。

文理学院考古系助理教授,兼PLOS One期刊中此项研究的第一作者刘心怡说:“小麦和大麦向东方的传播在空间和时间上都是确切的。”

刘心怡说:“公元前第二个千年或第三个千年,小麦被引入中国中部地区,然而直到公元前第一个千年大麦才引入进来。而之前的研究显示小麦栽培沿着西藏高原北边缘向东传播。我们的研究呼吁人们关注大麦经南部线路(经由印度和西藏)传播的可能性。”

该研究根据放射性碳分析,以及从中国、印度、吉尔吉斯斯坦以及巴基斯坦的考古遗址获取的70%古代大麦谷粒以及DNA和古代文本证据,解决为什么古代中国农民会改变在相似纬度范围内的大麦作物季节性的谜题。

刘心怡解释说,答案就是大麦在传播至中国的途中从冬季作物转变成夏季作物,此过程经历了几百年的演变期,使大麦能够在西藏及北印度高地短暂的夏季生长期茁壮成长。

刘心怡说:“大麦比小麦传至中国中部地区的时间晚,这使得大麦具有一定程度的与花期有关的遗传多样性。我们推断这种多样性反映了其预适应性,沿着可能的南线,面对季节挑战,尤其是高海拔的影响,东部春大麦由此产生。”

刘心怡对小麦和大麦栽培的研究为我们理解史前食物全球化增添了新的篇章,此栽培过程始于5000年前,在1500年前受到强化。这个还在进行中的研究追溯谷物的地理路径、传播时间以及从北非、西亚、东亚、南亚的发源地跨越欧亚大陆直至全球的栽培系统。小麦和大麦向东方的传播是整个过程的关键。

在小麦和大麦最初被驯化的炎热干旱的西南亚地区,它们在秋季和随后夏季干旱期到来之前的春季完成生长周期。这些最早被驯化的植株品种携带着从野草而来的基因,当夏季临近,白天变长时,引起开花和谷物生产。

因为这种春季开花周期,早期驯化的小麦和大麦品种在北欧冬季严寒,白天长度不同的条件下很难适应。此研究的第二作者剑桥大学博士后研究助理戴安娜·李斯特(Diane Lister)之前的研究表明,大麦和小麦发生基因突变,关闭了控制对白天变长敏感的开花基因,让大麦和小麦在春天播种,秋天收获,这样它们才适应了欧洲的气候。

刘心怡的研究显示,农民将大麦引种至西藏高原的高山里,在传播至中国的途中经历了相似的突变。等到大麦传至中国中部地区时,其基因组成发生了改变,花开不再受白天天长的影响,这使得大麦可以同时在春秋两季栽种。

刘心怡解释道,关于古代小麦和大麦栽培传播至中国,向现有的土地系统和烹饪系统新引入的这两种作物的适应情况有两个不同的说法。

古代小麦沿着丝绸之路传至中国同样是基因改良的过程,农民选择了更适合中国饮食的小谷粒植株品种,将整颗谷物或煮或蒸。较大的小麦在欧洲进化,在欧洲传统上面粉由小麦加工而成。

刘心怡说,对于大麦沿着南迁线路,主要是花开时间,农民通过改变花开时间,控制高海拔栽培季节压力。

当学者掌握浮选技术能够分离种子,以及将挖掘出的土块浸入一桶水后能够分离其中微小的生物材料时,这些古代谷物的发现在过去十年中变得越来越常见。这种方法由该研究的第三作者即中国社会科学院教授赵志军所开创,此方法转变了人们对中国古代农耕的理解。

PLOS One期刊刊载的发现包含了26名共同作者的贡献,包括发现谷物的考古学家以及在美国、英国、中国、印度权威考古实验室分析这些谷物的考古学家。该工作组还包括全世界范围内研究大麦考古遗传学、放射性碳分析和农业史的权威专家。

剑桥大学考古学乔治·皮特·里费斯的教授,资深共同作者马丁·琼斯(Martin Jones)说:“我们最近发现有多少史前作物的传播,其传播规模比人们想象的要大的多。”一项有关年表、遗传学、作物记录的深入研究揭露出那些传播如何奠定青铜时代文明的农耕基础,作物的传播实现了季节控制,实现了轮作和多茬耕作。

文章原名:Ancient barley took high road to China

文章来源:Washington University in St. Louis

翻译:IICC-X 田梦