会议资讯

丝绸之路考古系列讲座(九)︱纪要:丝绸之路——另一种全球史

2019年6月6日晚,北京大学考古文博学院丝绸之路考古系列讲座第九讲在红五楼举办,北京大学历史学系陆扬教授以《丝绸之路:另一种全球史》为题带来精彩讲座。陆扬教授以全球史的视角为出发点,通过三个具体实例对丝绸之路进行深入地探讨。

首先,陆扬教授对全球史的基本方法进行了阐释。全球史本身作为一个概念仍在发展,但其目标是非常明确的,即能够从更为多极、融合的角度去看待一种现象或者一个时段的变化,而丝绸之路非常适合在这一框架下进行研究。

陆扬教授认为,全球史的研究方法有两点值得我们注意:

第一,不同时空下发展的区域人群是如何共同构成一种历史发展的趋势。人类历史在不同时空下均会有地理环境、区域、文化等的变化,在考虑某一些历史现象时,不能只局限在某一个区域或群体,而要梳理相应的交互关系。

第二,不同的历史体验如何通过全球史的研究得到呈现。针对相同的现象,不同区域的人群,它的历史体验是不一样的。这一点在以往的以国别史为主导的历史研究中容易忽略。

陆扬教授指出,当下丝绸之路的研究中存在着瓶颈。之前的学者已经注意到这一问题,如日本学者森安孝夫注意到两种完全不同的研究方法,一种是研究丝绸之路的东西交通史,另一种则是强调区域内部变化的区域式研究。因此,我们对丝绸之路的研究需要有更多的反思。陆扬教授认为,丝绸之路本身是一个符号,它并不真正说明什么,而只是提供了一个相应的时空环境。此外,陆上丝绸之路作为连接东西方贸易、文化的网络,并未受到西方海上拓展的影响,至17-18世纪依旧十分重要。

随后,陆扬教授以希腊化时代、唐帝国以及蒙元时代的东西交通三个案例来阐释全球史视角下的丝绸之路。

一、希腊化时代

陆扬教授将亚历山大东征看作是全球化的开端。亚历山大东征为后来丝绸之路的展开,不仅提供了物质的基础,也提供了某种精神的框架。亚历山大东征的成功实际上受惠于波斯帝国,包括波斯帝国构建的道路、统治结构等。因此,在研究丝绸之路时,不能仅关注印度的影响,还需要重视古代的伊朗地区。

亚历山大帝国

亚历山大东征的一个结果是宗教的多元化。近东到小亚细亚的地方性的信仰与希腊主流信仰有多重组合,有学者将其称为“千神时代”。陆扬教授认为,丝绸之路也是一条宗教之路。2000多年来,多种宗教在路上不断传播,而宗教常通过贸易中的物质载体呈现出来。

中亚的希腊王国:大夏(Bactria,巴克特里亚)

亚历山大东征后,希腊殖民者在中亚地区建立了奴隶制国家,汉文文献中称为大夏,并在国家中建设了大量的城市。20世纪以来,在阿富汗等地发现了希腊人留下的城市,其中以阿姆河(乌浒河)上的亚历山大城利亚(Ai Khanum,阿伊哈努姆,又名月神之城)最为著名。通过考古发掘对城市复原,证明Ai Khanum有体育场竞技场、神庙、神殿、浴室,与希腊的城市非常相似。

Ai Khanum遗址地理位置及城市功能划分图

此外,Ai Khanum发掘中还出土有大量文物,其中Ai Khanum二神驾车图像饰板体现了狮车之上的Phrygia女神Cybele,希腊的日神Helios和波斯火坛的组合。结合考古发现,陆扬教授认为,在亚历山大东征后短时期内发生大幅度的扩张,西方思想文化会对被征服区产生巨大的影响。

二神驾车图像饰板 出土自Ai Khanum 神庙

希腊化对中亚文化产生了重要的影响,包括:希腊艺术风格催生了佛教造像、古希腊建筑风格影响了中亚的宗教建筑,以及希腊神话的因素被佛教所吸收。而大夏希腊国王梅南达在佛教文献中被称为米兰陀大王(Milinda)。

印有米兰陀王的货币,背面为雅典娜形象

佛教研究者对佛教变化研究中最为关注的时段,不是释迦牟尼生前或身后短时间内的变化,而是佛教在西北印度、甚至到中亚,由于接触到波斯、希腊文化而产生的突变。陆扬教授指出,希腊化时代对佛教提供了一种形象的语言。佛教成为一个世界性宗教,除了传教模式的改变、贸易的影响外,还有一个重要的因素就是形象化。原本印度的审美特色,渗透到希腊自然主义的形象创造上,就产生了今天所熟悉的菩萨像。

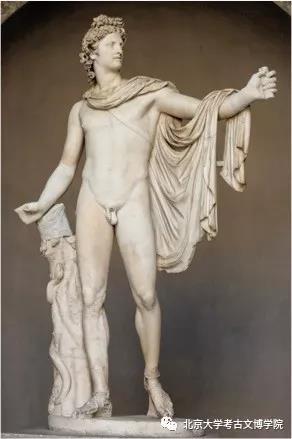

罗马 观景殿藏阿波罗像

犍陀罗的弥勒菩萨像

二、欧亚世界中的唐帝国

唐帝国的建立本身是欧亚变化的产物,在整个唐代,无论是早期的强盛期,还是后来的衰落期,甚至濒临崩溃之时,它始终将自己看作世界秩序的顶端。陆扬教授以都管七国六瓣银盒为例,阐述唐帝国的统治秩序。都管七国六瓣银盒出土于今西安交通大学校园内,正中六角形内,錾骑象人一,前有顶礼膜拜者,后有手执伞盖者,表示了骑象者身份之高贵。象右侧一人站立,左侧一人随行,一人随地而坐,象身备有鞍鞯。膜拜者前方有都管七个国题榜,正中有昆仑王国,下方有“将来”二字。从昆仑王国右侧起,顺时针排列有以下诸国及地区:婆罗门国、土番国、疏勒国、高丽国、白拓□国、乌蛮人。陆扬教授认为,银盒可能体现某一种宗教典籍内的世界观,而不是唐代人想象中对世界的统治模式。

都管七国六瓣银盒

唐朝建立之初,地处中亚的突厥帝国完全是一个贸易为主的国家。他们拥有一套完整的控制商贸的方式,即利用商贸税收来支持军事控制,因而城市是其基本的统治结构。唐代向西域扩展,其实背后多是利益影响的结果。而正是唐代对中亚的军事、经济的扩张,使得唐代前期一批下层人士获得了很多的机会,产生出一批勋贵,唐代名将苏定方便是典型案例。对于这些勋贵,陆扬教授认为要放在这一大时代背景下重新认识。

三、蒙元时代的东西交通

过往研究将丝绸之路看作是蒙古帝国兴起前的历史,即蒙古军事征服摧毁了东西方贸易与交流,当然这种观点已经被放弃。蒙古帝国时期,道路获得了完全不同的塑造,而我们现在所获得的资料远超过以前。蒙元帝国时期恰好是在文艺复兴运动兴起之时,在文艺复兴的很多绘画里绘有东方丝绸,这一例证反映了东西方交流远远超过我们所理解的程度。

陆扬教授认为十三世纪蒙古帝国统治下东西交往活跃的原因有四个方面:

1、十三世纪蒙古帝国对欧亚大陆的征服创造了所谓的“蒙古和平”(Pax Mongolica),和以元朝为代表的帝国对道路驿站等交通设施的建设和管理,使从地中海或黑海、高加索地区到蒙古几大政治中心的陆路交通变得相对安全而便利。

2、罗马教廷与积极参与十字军的法英诸国有意寻求蒙古诸汗国的支持,以便重新夺取伊斯兰政权统治下的圣地并拓展基督教的影响。

3、出于地缘政治的考量,蒙古诸汗国特别是伊尔汗国与罗马教廷和欧洲诸国关系改善,以便应对日益强盛的北非马木路克王朝,以及后者与金帐汗国的联盟。

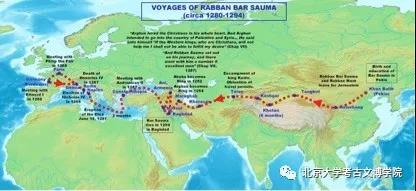

4、蒙古诸汗国对于东西商贸的重视。以景教徒拉班·扫马西行为例,陆扬教授认为景教在蒙元时期东西交通中扮演着重要的角色。拉班·扫马为寻访圣迹前往耶路撒冷,在多次变故之后被伊尔汗国汗王指派出使西欧并觐见教皇和西欧世俗君主。受到扫马等提供的基督教在中国流行信息的鼓舞,教皇向中国遣发方济各僧Giovanni da Montecorvino在元大都建立起最早的罗马公教教区,并首次将《新约》译成蒙古语。

景教徒拉班·扫马旅行路线

在讲座最后,陆扬教授再次指出,在研究丝绸之路时,不要只局限于交流的影响角度,而需要更多的从历史角度分析问题。

陆扬教授讲座现场