会议议程

秋风先驱,细雨洒尘——“中国公共考古-荆楚论坛”Day.2

秋风先驱,细雨洒尘——“中国公共考古-荆楚论坛”Day.2

第四届“中国公共考古——荆楚论坛”进入第二天。今天的形式为公共研讨,受邀嘉宾及公众将对八个主题进行评议。

这八个议题分别为“考古·展览·公众——谈海昏侯、妇好墓展览的策划”、“播种希望 收获未来——北大考古暑期课堂”、“荆楚故事——从石家河谈起”、“广西桂林甄皮岩国家考古遗址公园公共考古的探索与实践”、“丝路天山道科考的收获与认识”、“海龙囤:土司城堡的前世今生”、“新媒体在公共考古中的作用”、“让考古成为社会生活的热点话题——谈<考古进行时>的创新思维”。每一个议题都通过专家、媒体讨论和公众问答的形式展开,现场思维火光迸发、交流气氛浓烈。

独乐乐与众乐乐

走出考古象牙塔、走近社会大众,已经是中国考古学界的共识。由社会科学院考古研究所公共考古中心主办的中国公共考古论坛已经连续举办至第四年,每一届都将考古科研院所、博物馆、高校及媒体的公众考古工作进行一定范围的集中展示和交流,这些成果对于公众考古的发展起到了很好的探索和推动作用。

杨文英:考古·展览·公众——谈海昏侯、妇好墓展览的策划

评议

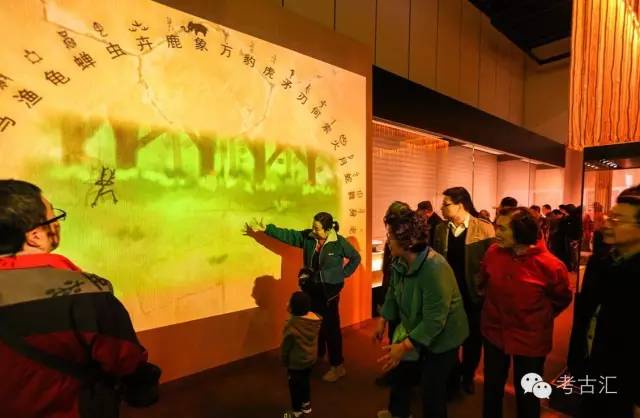

《五色炫曜——南昌汉代海昏侯国考古成果展》展厅设计

《王后、母亲、女将——纪念殷墟妇好墓考古发掘40周年特展》甲骨文演变动画

以首都博物馆于2016年初举办的《五色炫曜——南昌汉代海昏侯国考古成果展》、《王后、母亲、女将——纪念殷墟妇好墓考古发掘40周年特展》为例,首都博物馆副馆长杨文英女士与大家分享了这两个今年赚足了大众眼球的特展策划。杨馆长介绍说,首都博物馆从社会公众的需求出发,思考如何做好考古成果展示和与观众的互动,对于当下轰动全国的考古大发现——海昏侯墓地的展览,首先明确“不做晒宝、体现考古工作及文物保护”的展览定位,在内容设计、形式陈列、灯光布置,甚至语言文字上下足功夫,以每天参观量爆满的规模吸引了来自全国各地的观众。同时展出的妇好墓考古成果展则更以其内容的创意、文物定制的陈展方式、丰富有趣的体验形式而受到了无数参观者的亲赖,参观量不亚于新发现的海昏侯。对于这样一个成功的考古成果惠及公众的博物馆陈展案例,中国社会科学院考古研究所研究员王仁湘先生、浙江省文物考古研究所研究员方向明先生等五位嘉宾代表对其进行了评议,王仁湘先生说,一个成功的考古类展览,选题很重要,要提炼好的亮点和切入点。

奚牧凉:新媒体在公共考古中的作用

“挖啥呢”

随着新媒体在时下传播应用中的普及,考古界也纷纷开通微博、微信,将传播形式的探索进行到底。一年内迅速崛起的考古微信公众号“挖啥呢”以其轻松、深刻的风格获得了行业内外的广泛支持,尤其在文博热点事件的探讨、文化遗产保护传播等方面吸睛无数,对于同行无疑具有借鉴意义。作为北京大学第一位取得公众考古专业方向的硕士生,“挖啥呢”公众号的主创奚牧凉讲述了他对于公众考古的认识、思考,以及他开通该公众号的缘起和制作思路。上海古籍出版社吴长青先生、山西省考古研究所公众考古研究部主任郑媛女士等五位嘉宾代表对其进行了评议。同时,大家也从各自的工作实践出发,对新媒体在公众考古中的作用及发展方向作了探讨。郑媛女士说:考古人要在做好本职的同时紧跟时代步伐,新媒体的公众考古传播方式任重道远,坚持细水长流,不忘初心。

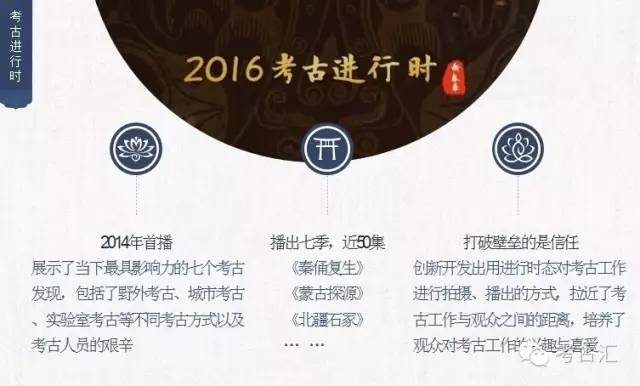

李浩洋:让考古称为社会生活的热点话题——谈《考古进行时》的创新思维

《考古进行时》

媒体人做考古传播有其自身的优势,具有更好的表现力和感染力,他们参与考古的方式在影视纪录片方面有很好的案例,近年开办的《考古进行时》栏目就率先尝试在考古工作过程中进行社会的传播和分享,如何利用直播平台有效的传播的考古工作及背后的历史故事,如何协调媒体与考古工作的矛盾,中央电视台《考古进行时》执行制片人李浩洋先生谈了他的工作思路和方法。河南省文物局副局长孙英民先生、中央电视台财经频道主编程崇良先生等五位嘉宾代表对其进行了评议。

播下考古的希望

考古教育已经成为公众考古的重要组成部分,在博物馆及高校当中作用凸显,北京大学考古文博学院副院长孙庆伟教授和广西桂林甑皮岩遗址博物馆馆长周海先生带来了两个不一样的考古教育案例分享。

孙庆伟:播种希望 收获未来——北大考古暑期课堂

学员们参观良渚水坝遗址

学员们体验考古发掘

北京大学作为考古摇篮之一,为考古界输送了大量的人才,如何在考古遭遇冷门的生态中,吸收和培养考古专业学生,北京大学文博学院与北京大学招生办联合从2008年开始每年面向全国成绩优异的高中生举报考古夏令营(现为暑期课堂),这个带领学生参观博物馆及考古遗址、举办考古专家讲座、考古互动体验的“暑期课堂”在全国性的考古夏令营中独树一帜,每年吸引大批的高中生报名。

周海:广西桂林甑皮岩国家考古遗址公园公共考古探索与实践

甑皮岩遗址博物馆立足遗址,充分发挥创造力,积极探索“考古要从娃娃抓起”的宣教模式,成效显著。广州市文物考古研究院研究员朱海仁先生、河南博物院研究员武玮女士等五位嘉宾代表进行了评议。

讲好考古的故事

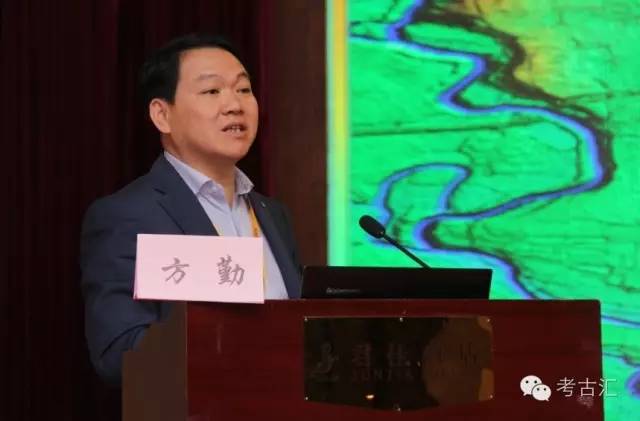

湖北省文物考古研究所所长方勤先生、中国社会科学院考古研究所研究员巫新华先生、贵州省文物考古研究所副所长李飞先生分别分享了他们的考古发掘或调查成果。

方勤:荆楚故事-从石家河谈起

印信台套缸遗迹

石家河遗址出土玉凤

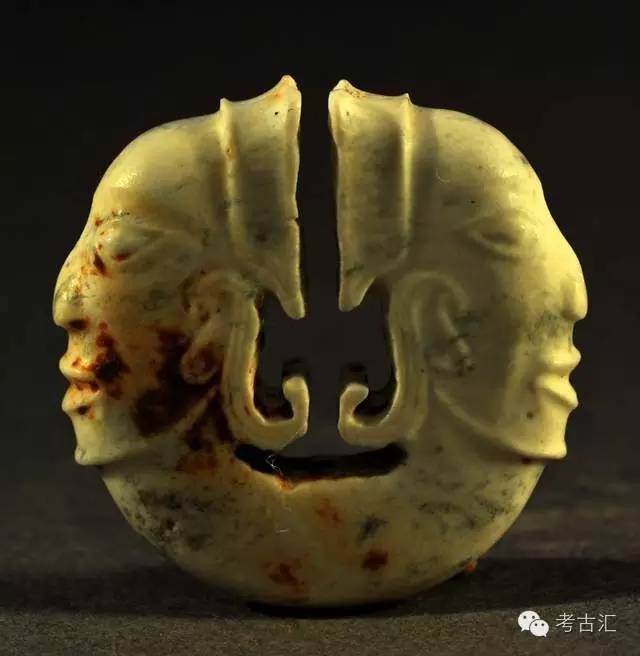

石家河遗址出土玉双面神人像

方勤研究员介绍了石家河遗址概况,江汉流域石家河时期形成了一个文化高地,以凤、虎、神秘人像等玉器,以及羽冠持钺人物像和墓葬等级制度所蕴含的文化共同体形成,并影响、传承至国家文明时期,揭示了江汉地区在中华文明起源中所发挥的重要作用和地位。

巫新华:丝路天山道科考的收获与认识

巫新华研究员详细介绍科考新发现:大型太阳祭坛式遗址、早起拜火教青铜祭盘等,并通过大量照片,向参会者展示了古道科考所经地域绝美奇险的自然地理景观与古代交通道路条件。

李飞:海龙囤——土司城堡的前世今生

海龙囤遗址宋代城墙和明代城墙

李飞研究员介绍了海龙囤遗址及出土文物、发掘过程,以及在此期间开展了形式多样、内容丰富的公众考古活动,包括开办各种讲座、志愿者到现场体验、通过媒体及时发布发掘的最新进展、设计手游《血战海龙囤》等。

最后,王仁湘先生对今天的讨论进行了总结发言,对公众考古的发展提出了建议和希望,并对中国考古学会公共考古指导委员会未来的工作进行了部署。

文字:郝丽君

编辑:周翔

来源:考古汇