会议议程

讲座纪要 | 都城文明与文化遗产系列讲座(郑州小双桥遗址的考古发现与认识)

讲座纪要

隞都沧桑——

郑州小双桥遗址的考古发现与认识

主讲人:李宏飞

时间:2020年5月14日

2020年5月14日上午,中国社会科学院考古研究所助理研究员李宏飞老师主讲的“隞都沧桑——郑州小双桥遗址的考古发现与认识”讲座顺利举办,讲座由河南大学黄河文明与可持续发展研究中心侯卫东副教授主持。本次讲座由河南大学黄河文明与可持续发展研究中心、河南大学黄河文明省部共建协同创新中心主办,是都城文明与文化遗产系列讲座的第三讲。讲座采取腾讯会议线上方式进行,河南大学考古文博专业师生及全国各地考古文博单位近三百人聆听了讲座。

侯卫东副教授首先介绍了本次讲座的背景,同时对李宏飞老师的学术背景进行了简要介绍,并对李宏飞老师的到来表达了热烈欢迎和感谢。

01

第一部分是小双桥遗址的考古发现,李老师首先介绍了小双桥遗址的位置并且分析了遗址周边环境,遗址核心区分布在小双桥、于庄和周勃墓一带。在1978、1980、1985和1989年在该地陆续出土有商代青铜器,其中1989年发现了一件商代青铜建筑饰件,直接推动从1990年开始的大规模发掘。1989到1990年对遗址进行了调查和试掘,发现一种长方形穿孔石器,此外还发现有石磬和白家庄期的陶器,发现周勃墓是一个商代夯土建筑基址,夯窝和郑州商城接近,是比较典型的商代夯土。1995年的发掘,在Ⅳ区北部发现一长条形夯土建筑基址,在其以南发现有很多祭祀坑,但其以北则没有发现祭祀遗存,推测遗址有内部分区;在Ⅴ区发现有夯土台基和横向的沟状堆积。1997年开始,作为夏商周断代工程的专题研究项目,在遗址Ⅴ区北部、Ⅷ区以及Ⅸ区进行大范围发掘,在Ⅴ区北部向西直到Ⅷ区发现有夯土墙,可能是宫城城墙;在Ⅴ区北部发现的HJ5,形制清楚,其部分柱坑是长方形,里面两根柱子,与洹北商城的很相似;在Ⅸ区发现的G7是另外一种建筑方式,G7相当于墙基。

小双桥遗址现场图片 ▲

《郑州小双桥1990-2000年考古发掘报告 》中严格意义的墓葬只有VM38。特殊祭祀坑有:VH66内人骨均为青年男性,从骨骼上可以观察到钝器或锐器造成的伤痕;VH45里面是两具青年女性尸体,通过观察发现骨骼上有类似于老鼠的咬啄痕迹,可能是一种比较特殊的处理方式;IX区H63可以观察到是把人头骨放进坑底部挖的小坑里;IVH29是综合类祭祀坑,在坑内发现有陶器、石器、骨器、动物骨骼等,在坑的正中央有一个圆形蚌塑遗迹下面也发现了集中放置的残方孔石器,此外还发现有一些燎祭坑和牛角坑。此外,小双桥遗址发现的朱书文字和后来的甲骨文应是同一个体系的文字,这说明至少在小双桥这个阶段已经有相对比较成熟的文字。

02

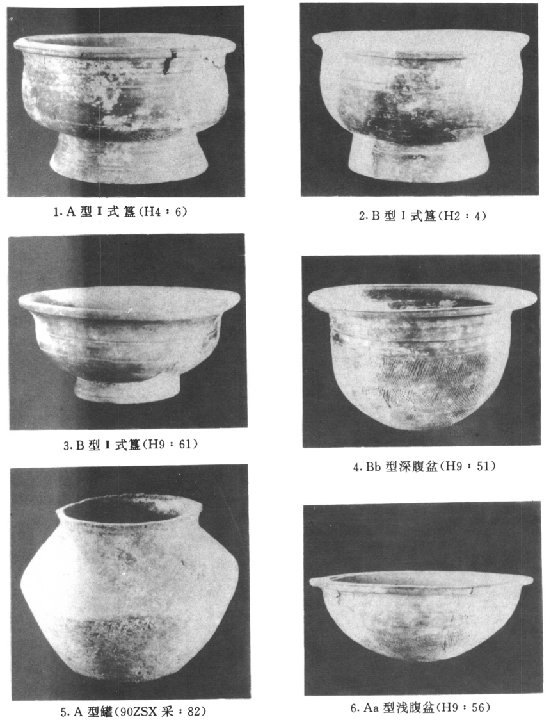

第二部分是小双桥遗址的陶器。李老师介绍了二里岗文化的分期认识历程,最初把二里岗文化分为上下层两期;1980年,邹衡先生在《试论夏文化》中,把先商期到早商期分为两期四段八组;1988年,安金槐先生又把二里岗文化分为二里岗下层一期、下层二期、上层一期和上层二期(白家庄期)。小双桥遗址发现的陶器和白家庄二层发现的陶器基本一致,并且详细介绍了白家庄期陶器特征。该时期的陶鬲,一种是宽方唇陶鬲,宽方唇上翻下勾,下面两道旋纹,旋纹下是粗绳纹,绳纹不过旋纹;另一种是圜络纹鬲,绳纹细一点,器表有按压的附加堆纹,一般尺寸会大一点,相对数量少一点。敛口斝口部向上起榫。陶簋有两种形制,一种是郑州商城延续下来的风格,一种是白家庄新出现的风格。陶豆流行真腹豆。陶盆有深腹盆和浅腹盆,总体上都是上部是弦纹或者旋纹组合,下部是绳纹,绳纹不越过这些旋纹或者弦纹。白家庄期的陶甗绳纹很粗,袋足像锥子一样的形状,与下层陶甗区别较大。深腹罐有两种,圜底深腹罐是拍印的细绳纹,使用时需要往外表糊泥;还有一种粗绳纹的平底深腹罐,绳纹是由上向下滚印的。还发现有中柱盂,用途不明确。陶缸胎较粗,有个小的圆底。发现有不少陶龟,有部分陶龟头被掰下来,可能有特殊的意义。还发现有羊尊、羊形埙等跟跟羊有关陶器。陶鼓形器制作精美,侧面有类似于铜器的纹饰。李老师认为有一件陶罍00VH80:140叫陶瓿更合适,这件陶罍(瓿)纹饰和铜器上的纹饰相似,尺寸较大,是比较高级的器物。在小双桥遗址还出土有一些原始瓷器和少量铜器,还没有发现较完整的的青铜礼器,主要铜器种类是兵器和工具。

郑州小双桥出土和采集的商代陶器 ▲

03

第三部分是小双桥遗址的年代。李老师认为小双桥遗址的商代文化遗存的主体是二里岗上层二期(白家庄期),早的商代遗存可以到二里岗下层二期,上层一期也有,略晚于白家庄期的商代遗存也有一点。早于白家庄期的遗存主要分布在于庄村西北部,可能在二里岗下层二期和上层一期这里就是一个小型聚落。在中心区和南部发现有略晚于白家庄期的遗存,比较典型的单位是99IXH23,这个单位的陶器对比洹北商城和藁城台西,要比白家庄期略晚一点,这说明小双桥遗址作为都城被废弃以后还有人类活动。

04

第四部分是小双桥遗址的城市结构。李老师认为小双桥遗址的选址可能和郑州商城有一些关联,郑州商城东北部以外的区域是圃田泽,而小双桥遗址东北部是荥泽。同时小双桥遗址的整体方向和内部建筑方向都是北偏西,这和通常的商文化的建筑方向是不一致的。

小双桥都城是有层次性的,侯卫东先生把遗址分为宫城以及城区,实际上再往外围还有遗存。在侯卫东先生把小双桥遗址布局分为早晚两个阶段认识基础上,李老师指出在偏早阶段的VIII区和IX区都有长条形的夯土建筑,方向是北偏西;在偏晚阶段,发现有宫城城墙,在宫城内发现有夯土建筑,在空间分布上有一些区分。发掘者提出V区少见陶缸和长方形穿孔石器,但陶龟却很多,所以IV区和V区应是有不同功用的。

小双桥遗址出土的方孔石器 ▲

05

第五部分是小双桥遗址的性质问题。讨论小双桥遗址的性质绕不开郑州商城,所以首先介绍了对郑州商城性质的认识历程。郑州商城为隞都的认识与当时认为洛达庙期是早商、二里冈期是中商、人民公园期是晚商的年代序列有关系,文献也记载了郑州附近是隞都,所以在五十年代,邹衡先生和郭沫若先生都倾向于郑州商城为隞都,1961年安金槐先生明确提出郑州商城是隞都。但1977年邹衡先生提出二里头文化为夏文化,在1978年邹衡先生明确提出郑州商城是亳都,并提出了四条论据,其中在郑州商城发现的汉代陶文有亳和亳丘是重要依据,1980年邹衡先生在《夏商周考古学论文集》中又进一步比较系统的提出郑州商城是汤都亳。在郑州商城为亳都的基础上,小双桥遗址可能是隞都,1997年,陈旭先生明确提出小双桥商代遗址为隞都,被学界广泛认同。

06

第六部分为小双桥遗址的人与事。考古学的研究是透物见人,很大程度上是对于文化以及文化因素的讨论。

小双桥遗址发现的有銎石锄(方孔石器)与岳石文化的一种农具很相似,但其尺寸很大、磨制精细、一面鼓一面平,并且部分还在边上涂朱,其出现的原因可能是商人受到了岳石文化影响,甚至有可能是岳石文化的人到了郑州来制作这种器物;又结合岩相学分析这种器物的矿物成分与本地的石刀、石铲遗址,认为其是本地生产的;而且在ⅣH29的圆形蚌塑遗迹下面集中分布有有肩石锄的残件,可能是具有礼仪性质的器物。又指出小双桥遗址发现有两类岳石文化风格的器物,一类和岳石文化的器物一致,还有一类是二里岗和岳石文化风格的混合产品,通过化学成分分析认为这种混合风格器物是本地产的。李老师认为祭祀坑ⅤH66可能是杀殉祭祀,坑内的人可能是夷人战俘,坑内的人头骨的伤痕特征和长平之战遗址出土的被坑杀战俘头骨的伤痕特征很相似。还有ⅤM38也比较特殊,其出土的陶鼎具有东方风格,通过科技手段推测墓主人是东方夷人。小双桥遗址商代最晚的的第④a层是最特殊的,这一层在V区普遍分布,这一层有大量的碎陶器和散乱人骨,这些人骨都是非正常死亡,推测这是都邑最后被废弃时的形态,又通过稳定同位素分析推测既有商人也有夷人。

小双桥遗址IX区人祭坑平面(H63) ▲

最后,侯卫东副教授对本次讲座进行了简单总结,并再次感谢李老师的到来和分享。

本次讲座,李老师对小双桥遗址的考古发现、陶器、年代、城市结构与性质、人与事进行了全面深入的分析介绍,让听众收获颇多,并且值得细细思考,特别是提出了一些独特的见解,如对小双桥遗址的商与夷的分析。

【整理:河南大学2019级考古学研究生孔品】

合作机构:

河南大学公共考古中心、河南大学古代文明研究中心

河南大学黄河文化遗产实验室欢迎研究机构、公益组织和各界人士合作!

联系授权及来稿请投linshui1981@126.com编辑:曹昱馨