文博信息

可可西里:世界的可可西里

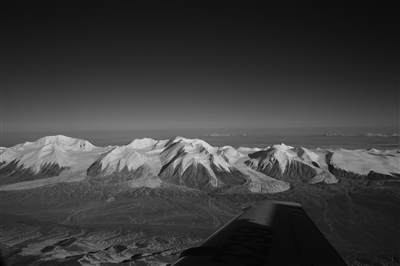

可可西里,蒙古语,意为青色的山梁。

2014年10月31日,青海省《青海可可西里申报世界自然遗产工作方案》横空出世。可可西里国家级自然保护区申报世界自然遗产工作由此拉开序幕。

两年来,伴随着申遗所带来的知名度的不断提升,神秘的可可西里正向世人走来。

可可西里世界自然遗产提名地位于青藏高原东北部,玉树藏族自治州治多县、曲麻莱县境内,申报区总面积6.03万平方公里。具有世界上罕见的、独特的自然资源,保存着青藏高原最完整的高原夷平面和处于不同演替阶段、不同盐分和形状的中国最密集的湖泊群,是长江源北部的重要集水区;拥有的庞大山系与冰川、湖泊、河流湿地及地质遗迹、高原草甸、高原草原,构成了世界唯一的特殊生境;提名地内最具代表性物种“高原精灵”藏羚的种群数量占全球数量的近40%,繁殖地面积占全球繁殖地面积的近80%。同时,提名地也是被称为“化石级”野生动物野牦牛的栖息地,该区域是全世界受人类影响最小的区域之一,也是世界上荒野景观保存最为完美、最为典型的地区,更是全世界开展多学科研究、认识生物间的相互联系与制约及生态变化规律的理想空间。

提名地也是世界自然保护联盟(IUCN)2013年发布的《基于陆地生物多样性提名世界遗产报告》中最具生物多样性价值、最具世界自然遗产价值的78个区域之列。

提名地面积广袤,包括了藏羚东部群体的完整迁徙路线,以及完整的高寒荒漠、高寒草原和湖泊湿地系列生态系统景观。每年夏季超过6万只雌藏羚向遗产提名地腹地迁徙,集中至卓乃湖等湖盆区产羔。遗产提名地内的藏羚产羔地面积占目前已知产羔地面积的76%以上。提名地哺乳动物特有种比例高达60%。大量生存在提名地内的猎隼、藏羚和雪豹为全球濒危物种。提名地还是以藏羚、野牦牛等为代表的青藏高原特有野生动植物群落的最后栖息地和庇护所,其生态系统和景观在全球变化背景下发生的演化极具科研和保护价值。

抓好可可西里申报世界自然遗产工作对于加强我省生态文明建设,更好地推进可持续发展,履行国际公约,保护全人类共同遗产,提高我省综合实力和竞争力,进一步调整产业结构具有极其重要的意义。

两年来,省委省政府高度重视,攻坚克难,主动作为,坚持把申遗工作作为推动我省生态文明先行区建设和生态保护工作的重要抓手,列入省政府年度重点工作,在申遗工作重要节点适时召开领导小组会议,研究解决重要问题,协调推进申遗工作。

2014年10月,《青海可可西里申报世界自然遗产工作方案》正式印发实施,全面安排部署工作任务。并成立了由省长为组长,副省长为副组长,31家地方政府、省直部门和单位组成的青海省申报世界遗产工作领导小组,负责申遗工作的统一领导、组织协调工作。与此同时,通过优中选优,组织成立了省内外生物、地质、水文、气象、美学等专业20名专家组成的可可西里申报世界遗产专家组,负责编写申报文本和专业技术咨询工作,为申遗工作顺利推进奠定了基础。

2015年,连续四次组织北京大学、中国城市规划设计研究院、中科院西北高原生物研究所等单位对可可西里遗产提名地和缓冲区范围、面积、界线、动物资源本底、环境综合整治、环境因子监测站点及社区保护等情况进行现场调查,为申遗文本和保护管理规划编制工作获取了详实的科学资料。2015年10月底,又邀请国外专家赴可可西里实地考察,从世界视野进行指导把关,为全面提升可可西里申遗工作质量打下了坚实基础。与此同时,对申报文本及附件严格审核、认真修改和校对排版,编制完成了申遗文本、执行提要、保护管理规划、地图、财产清单、图片集、幻灯片集、DVD影像片、法律法规摘录、文献汇编及相关材料授权表等约50万字的申报材料。

2016年1月,青海可可西里申遗材料正式报送联合国教科文组织世界遗产中心,2016年3月,联合国教科文组织世界遗产中心正式来函,确认申遗文本符合技术要求,并转交世界自然保护联盟(IUCN)进行审查和评估。此后,省委省政府及有关部门全力开展遗产提名地环境综合整治和保护管理设施规划建设工作。10月,受世界遗产中心委派,世界自然保护联盟(IUCN)专家组赴可可西里遗产提名地开展了为期10天的考察评估工作。此次考察全面展示了遗产提名地独特的价值、完整性和良好的保护管理能力,IUCN专家组给予了高度评价。

为掌握可可西里自然保护区重要湖泊的水文水环境特征,为可可西里申遗和三江源国家公园建设提供水文支撑,2016年9月13日至22日,省水利厅联合长江水利委员会长江科学院对保护区库赛湖、海丁诺尔、盐湖等6个重要湖泊和长江源生态环境进行了首次考察。可可西里地区雪山冰川林立,沼泽湖泊纵横,湿地草甸相间,是藏羚羊、藏野驴等国家重点保护野生动物的栖息地。由于受人类活动干扰较小,可可西里大部分地区仍保持着原始的自然状态,其特殊的自然地理位置、地壳结构和自然环境以及特有的生物物种一直为国内外科学界所注目。

9月13日,考察队进驻海拔4700多米的库赛湖大本营,20余名科考队员经历了高寒缺氧、狂风降雪等恶劣气候考验,采用了卫星遥测、无人机航拍、无人艇施测、人工布设监控点等技术手段对库赛湖、海丁诺尔、盐湖3个高原湖泊及入湖主要河流的水文泥沙、河道河势、水环境、湖泊周边生态环境进行了科学测量和调查,获取了宝贵的科考数据,初步掌握了3个湖泊的自然环境特点。

长江水利委员会长江科学院空间信息所所长谭德宝说,这次测湖的艰苦超出我们的想像。全队将卫星遥感、航空测量和地面观测三种方法结合起来,形成了一个立体的最有效的监测系统。据省水文水资源勘测局副局长、总工程师李其江介绍,这次可可西里河湖考察,使水利工作者初步认识了可可西里河湖的一些基本特征,他们将进一步加大可可西里地区河湖考察工作力度,为今后保护可可西里,为全面认识可可西里奠定较好的基础。

可可西里世界自然遗产提名地所在的玉树藏族自治州是全国30个少数民族自治州中主体民族比例最高、海拔最高、人均占有面积最大的一个少数民族自治州,藏族人口比例达到98 %。是长江、黄河、澜沧江三大河流的发源地,是世界上最大的高寒湿地、高寒草原草甸、高寒荒漠地区,境内有可可西里、三江源、隆宝三处国家级自然保护区,被誉为高寒生物自然种质资源库和高原基因库,生物多样性价值和自然景观价值非常突出,素有“江河之源、名山之宗、歌舞之乡”和“中华水塔”的美誉。

2016年10月29日,青海可可西里遗产提名地世界自然保护联盟(IUCN)专家考察评估汇报会在玉树州召开。会上,玉树州长才让太就可可西里的前世今生及申遗进程作了精简的汇报,并代表玉树州各级政府庄重承诺:像保护眼睛一样保护可可西里生态环境、像对待生命一样对待可可西里自然生态系统,继续加强针对提名地的法制、资金、体制、机制、人才队伍等建设,为中国乃至全球生态安全做出应有的贡献。

可可西里国家级自然保护区申报世界自然遗产工作启动以来,我省攻坚克难,主动作为,坚持把申遗工作作为推动我省生态文明先行区建设和生态保护工作的重要抓手,先后组织有关专家和工作人员,赴可可西里实地开展动植物资源调查和社区调研,掌握了第一手翔实可靠的资料,进一步厘清了遗产提名地和缓冲区范围、面积、界线、动植物资源本底、环境综合整治、环境监测站点等关键性问题,为全面提升可可西里申遗工作质量打下了坚实基础。

世界遗产价值评估标准

世界遗产是指列入联合国教科文组织《世界遗产名录》的、被联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的人类罕见的、目前无法替代的财富,是全人类公认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹及自然景观。世界遗产包括文化遗产、自然遗产、文化景观和世界文化与自然遗产四类。

世界遗产突出普遍价值评估标准:

1、创造精神的代表作;

2、在一段时期内或世界某一文化区域内,对建筑、技术、古迹艺术、城镇规划或景观设计的发展产生过重大影响;

3、能为已消逝的文明或文化传统提供独特的或至少是特殊的见证;

4、是一种建筑、建筑整体、技术整体及景观的杰出范例,展现历史上一个(或几个)重要阶段;

5、是传统人类居住地、土地使用或海洋开发的杰出范例,代表一种(或几种)文化或者人类与环境的相互作用,特别是由于不可逆变化的影响下变得易于损坏;

6、与具有突出的普遍意义的事件、传统、观点、信仰、艺术作品或文学作品有直接或实质的联系;

7、绝妙的自然现象或具有罕见自然美的地区;

8、是地球演化史中重要阶段的突出例证,包括生命记载和地貌演变中的地质过程或显著的地质或地貌特征;

9、突出代表了陆地、淡水、海岸和海洋生物系统及动植物群落演变、发展的生态和生理过程;

10、是生物多样性原地保护的最重要的自然栖息地,包括从科学和保护角度看,具有突出的普遍价值的濒危物种栖息地。

世界遗产项目及中国世界遗产现状

自1972年11月16日联合国教科文组织大会通过《保护世界文化和自然遗产公约》(以下简称《世界遗产公约》)、建立《世界遗产名录》以来,保护世界范围内具有突出价值的自然和文化遗产的理念作为人类应对生态危机和文化危机最具认同感的战略,在全球得到广泛传播。截至2016年7月,已有191个国家加入《世界遗产公约》,1052个项目列入《世界遗产名录》,其中文化遗产814项、自然遗产203项、文化与自然双遗产35项。

中国于1985年12月加入《世界遗产公约》。32年来,中国的世界遗产事业从无到有、从小到大,在世界遗产申报、保护、利用和管理等方面取得举世公认的成就。目前,中国共有世界遗产50项,其中自然遗产11项、文化与自然双遗产4项、文化遗产35项。中国的世界遗产总数仅次于意大利(世界遗产数量为51项),居世界第二,成为名副其实的世界遗产大国。截止目前,青海、上海、黑龙江、宁夏、海南5个省区尚未有世界遗产。

来源: 青海日报 转自:新华网