深度阅读

左江“花山岩画”奇观

“岩画考古”是世界考古领域的重要研究方向,分布于中国广西左江两岸的“左江岩画”及其代表“花山岩画”正在走向“世界文化遗产”的行列……

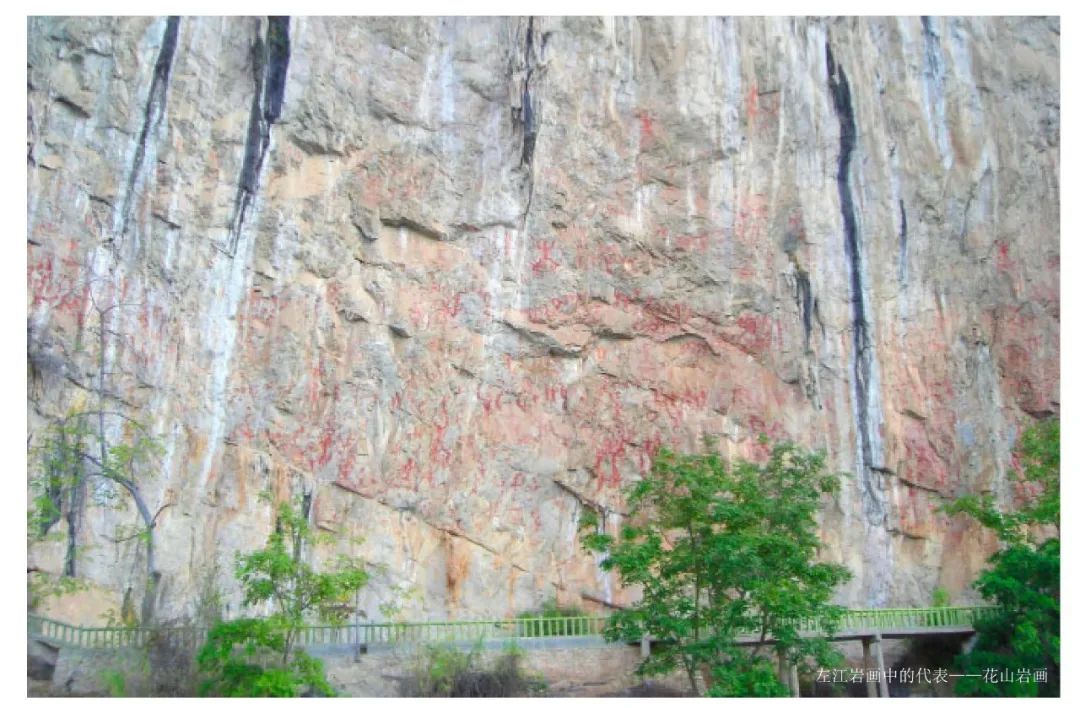

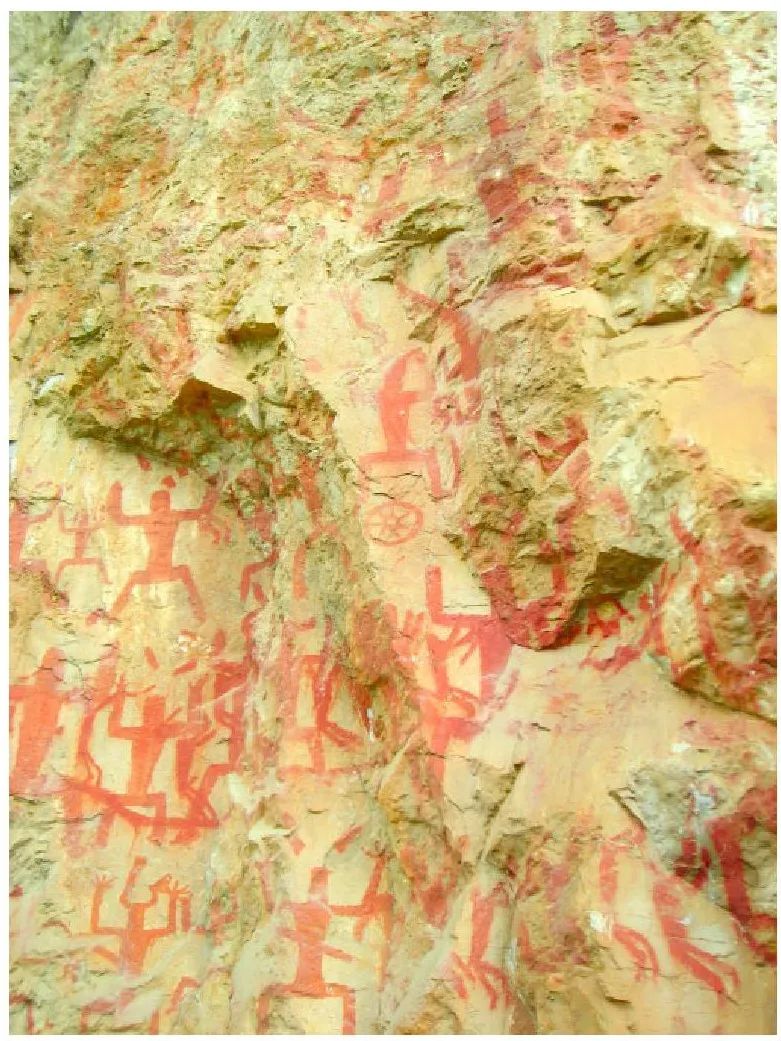

▲ 左江岩画中的代表——花山岩画

左江发源于越南北部,向东北流入中国境,经广西龙州、宁明、崇左、扶绥,至南宁附近,与右江汇合,全长470千米。蜿蜓于岩溶峰林之中,河床深切,河道狭窄,两岸奇峰排插蓝天,重峦叠障,山重水复,峰回路转,风景秀丽。

380年前,地理学家徐霞客游历至此,为之赞叹曰:“余谓阳朔山峭濒江,无此岸之石;建溪水激多石,无此石之奇;虽连峰夹嶂,远不类三峡,凑泊一处,促不及武夷,而疏密宛转,在伯仲间。

至其一派玲珑通漏,别出一番鲜巧,足夺二山之席矣。”更属神奇的是,在沿江两岸的悬崖峭壁之上,古代无名画师用赭红色颜料画出一幅幅巨幅图像,令人为之倾倒。这就是名闻遐迩的左江岩画。

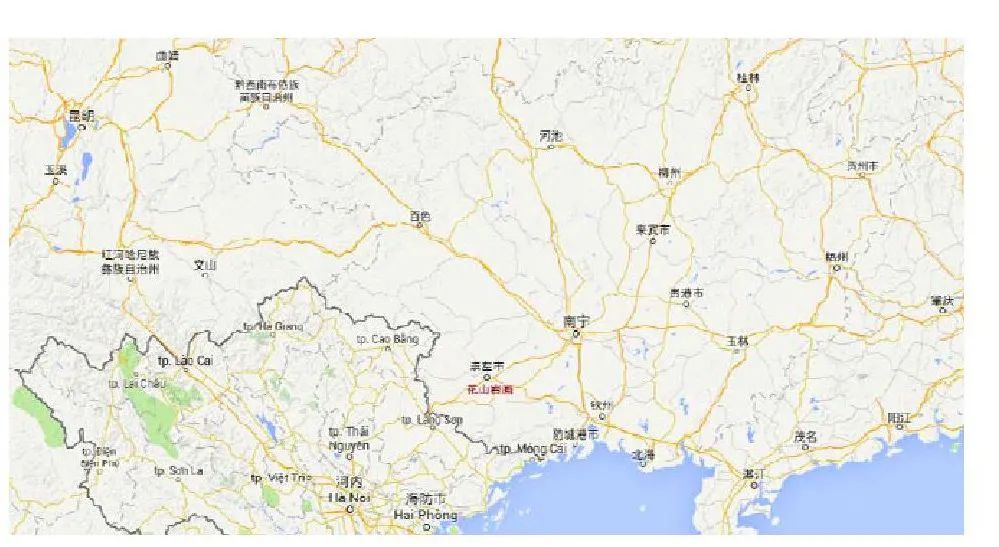

▲ 花山岩画位置图

宋代李石《续博物志》载:“二广深溪石壁上有鬼影,如澹墨画。船人行,以为其祖考,祭之不敢慢”,这大概是记载左江岩画的最早文献了。明代张穆在《异闻录》中说:“广西太平府有高崖数里,现兵马持刀杖,或有无首者。舟人戒无指,有言之者,则患病。”

清初《思明府志》也说:“花山在府西八十里,其山近水,怪石嵯峨,现人形马象执戈刀旗鼓之类,遇者观之有所敬畏。”清末《宁明州志》曰:“花山距城五十里,峭壁中有生成赤色人形,皆裸体,或大或小,或执干戈,或骑马。未乱之先色明亮,乱过之后色稍黯淡。又按沿江如此类者多有”。这些岩画神奇鬼魅,附有各种各样的传闻,甚至误为唐代黄巢的兵马。明清时期安南朝贡使入关后在宁明上船,看到明江两岸的岩画,写进诗文。相当于明代的冯克宽(1528~1613)《过华山》诗曰:“左江稳泛客航轻,晓过华山枕水清。粉壁楼台亦秀丽,黄巢兵马总分明。”相当如清乾隆时的段浚《宁明江行》诗也说:“石藓层层开锦绣,江流曲曲漾玻璃。黄巢兵马临波动,白庙香烟罩林低。”左江岩画真正为广大群众所知晓是1949以后的事。自1950年以来,广西有关部门曾多次组织专家学者进行考察和研究,历史学、考古学、民族学、文学、美学等各方面的人士纷至沓来,观察、记录、临摹、摄影,搜集了大量的资料,到目前为止,已在左江及其支流明江、平而河、黑水河两岸发现81个地点180多处,在报纸、杂志上发表了许多文章,电影、电视也作了宣传报道,这—珍贵的艺术瑰宝已愈来愈为世人所瞩目。

2006年,花山岩画被列入中国世界文化遗产预备名单,2012年再次被列入重新调整的世界文化遗产预备名单,2014年广西向国家文物局正式提交左江岩画文化景观申报世界文化遗产文件,2015年被确认为中国2016年申报世界文化遗产的唯一名单。

▲ 百越民族史学会组织中外学者参观花山岩画

江作砚池山作卷左江岩画一律用赭红色颜料涂抹在天然的石灰岩峭壁上。峭壁天成,未作任何琢磨加工。但画师对崖壁的选择颇多讲究,一般选在临江,特别是在急弯深水处,崖面壁立,上不着天,下临深渊。绘画颜料用天然的赤铁矿粉,加动物脂肪或动物血释稀调匀,用草把或鸟羽醮上,直接刷到崖壁上。

从目前保存的情况来看,未经风雨侵蚀的地方图像清晰,颜色鲜艳。从宁明珠山到扶绥仙人山,沿江绵延200多千米,在青山绿水之间,点缀着斑驳瑰丽、雄奇宏大的画面,构成一座世所罕见的艺术长廊。其中以宁明城北30里的花山最为壮观。花山的壮语名称为“岜来”,意即有花或画的石山。

山高230米,临江一面如斧劈刀削,在高40余米,长221米的一片灰黄色崖壁上,涂满了赭红色的图像,保存至今的仍有1800多个。这些若隐若现,似动非动的“鬼影”,在周围青黑色的山体,翠绿色的植物衬托之下,倒映在碧波鳞鳞的江面上,无论是站在对岸遥望,抑或是站在船中仰视,都会令人击节,叹为观止。左江岩画的图像包括人物、动物和器物三类。图像最大者高约3米,最小者仅二三十厘米。人物图像是左江岩画的主体图像,表现出头、颈、躯体、四肢,但不见五官。基本造型有正身和侧身两种。正身人像形体较大,均双臂向两侧平伸,曲肘上举,双腿叉开,弯曲半蹲,部分人画有手指、脚趾。发式有断发、椎髻,个别人头戴高冠,或插鸟羽装饰,腰间横佩长刀、长剑。侧身人像数量众多,形体较小。

多属双臂自胸前伸出上举,两腿前迈,曲膝半蹲,头微昂起,面向一侧,作跳跃状。头上有的断发,有的椎髻,有的发辫后垂。

▲ 花山岩画的人物形象

动物画像只有兽类和鸟类,尤以“巨兽”为最普遍。兽的形象是:竖耳、张嘴、弯腰、弓背、曲腿、尾上指或后扫,是一种向前小跑的姿势。它们大多处在正身人的下方。有的学者把它释为马,认为是画中正身巨人的坐骑;但更多的学者释为狗,认为是祭祀活动中的圣物或牺牲。鸟的图像仅见三例,双足站立,尾翼作扇形展开,处在高大正身人头顶上,可能与图腾崇拜有关。器物图像主要有刀、剑、铜鼓、铜钟等。刀、剑一般佩带在正身人的腰部,也有的被持于手中,其中以环手刀居多,次为带格、带首或无格无首的长剑,很少短剑。铜鼓数量很多,有的画成一个圆圈,有的在大圆圈内再画小圆圈,有的在圆圈内画星星,星星有多种光芒,有三芒、四芒、五芒、六芒,以至十二芒等。

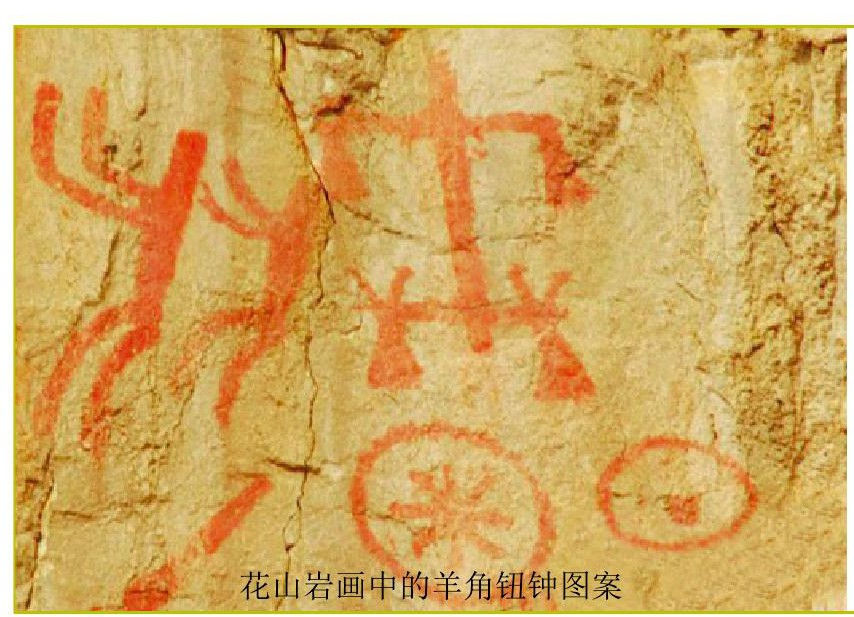

表现出古代铜鼓的鼓面形象。有的还在圆圈外围画出对称的双耳和悬挂的形象。这些铜鼓图像有的在正身人的胯下、有的在正身人身旁,有的在侧身人的手端或胸前,像是作演奏的样子。铜钟只在宁明花山和高山两处发现,形状是上小下大,底边平直,顶端有倒八字形鋬钮,每四个一组,分上下两行悬挂在“丰”形架上,极象羊角纽铜钟。

广西汉墓出土羊角钮钟

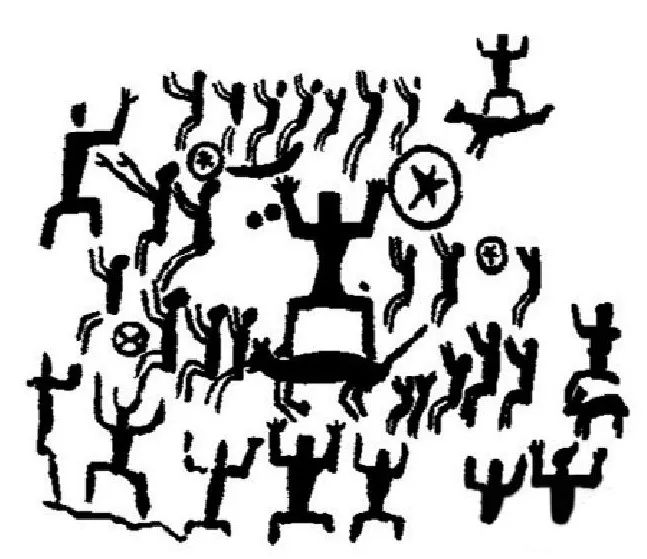

这些图像在画面上交错并存,组合成一幅幅完整的有固定内容的图画。其中典型的组合是:以一个高大魁伟、身佩刀剑的正身人为中心,其脚下有一只狗,胯下或身旁有一面或数面铜鼓,四周或左右两侧有众多的、形体矮小、动作一致的侧身人。整个场面布局规整,疏密相间,有浓厚的动态。

这种画面可能是一场庄严而又欢快的祭祀活动的写照。形象高大的正身人是这场祭祀活动的主持者,或是首领,或是巫师,他们所佩带的刀剑是象征着权威的法器,陈设的铜鼓、铜钟是祭祀用的乐器,脚下的狗是图腾崇拜物或祭祀的牺牲。

有的画面较简单,只有正身人像而无侧身人像,甚至也没有其他的图像,可能是这种繁杂画面的省略或简化。

▲ 画面布满大量人物,中部有铜鼓,下部有动物

是谁挥得笔如椽这样工程浩大的宏篇巨制,究竟是何代何人所绘呢?关于左江岩画的绘制时代,当代学者是众说纷纭的。有的认为是原始时代的作品,理由是,这些图画没有透视概念,没有线条勾勒,只有简单的平面涂抹,画面之间没有彼此连贯,未能构成完整的情节和清晰的内容,一切都在朦胧之中,显得过于原始和朴野,应是人类还处在野蛮时期高级阶段的产物。

有的学者根据历史文献和民间传说,认为是唐代活跃于左江流域的西原蛮首领黄乾耀、黄少卿起义反唐时的作品。有的学者又认为是宋代侬智高起兵反宋时期的作品。

▲ 花山岩画摹本

目前绝大多数学者经过反复考察研究后,认为是战国时期至汉代的。他们认为,如是处在原始社会,生产力极为低下的人们,不可能有剩余劳动从事如此巨大的艺术创作,从画面人物有大小之分,主次之别,可以想见当时社会已有主仆尊卑的区别,至于画面所出现的器物,大多不可能是石、陶质料的制品,而应是金属制品,是金属时代的产物。

根据画面上的器物图像同考古发现的实物相比较,画面上的铜鼓鼓面无青蛙塑像,应是石寨山型铜鼓。石寨山型铜鼓流行的时代是战国时期至东汉时期。画面上有羊角纽钟,羊角纽铜钟流行的年代是战国初期到西汉中期。

画面上有环首刀,环首刀上限可以推到战国时期,下限到东汉及其稍后。从画面生成的石钟乳所作的碳十四年代测定,大都落在距今2400至2130年左右。再从历史记载来看,战国至汉代,生活在左江流域的是百越族群中的骆越人,他们同汉文化接触还不很多,保留着固有的民族传统文化。

《后汉书·马援传》记载伏波将军马援于交趾得骆越铜鼓,其获铜鼓的地点很可能就在这一带。骆越人好用铜鼓,画面上出现大量铜鼓,是这种历史习俗的反映。由此可见,左江岩画绘制的年代大约是在战国至东汉这段时间,绘制这些巨幅画像的无名画师是生活在左江流域的骆越人,是他们攀藤附葛,挥动手中那如椽的巨笔,年复一年,代复一代,先后经过了五六百年的反复涂抹,才留下这旷古不朽的杰作。

▲ 画于峭壁的岩画

何以献身绘巨篇左江岩画与世界上许多地方的岩画不同,它选择的地点是靠江临水或人迹罕到的悬崖绝壁。在这种地方作画,不仅极为困难,而且相当危险,非有超乎寻常的魅力,不能把人引导到这种瞬息就会丧生的地方去,完成如此巨大的杰作。

这些图画又多绘在肉眼很难看清的高度,险峻的环境,除了给人一种特别神秘的气氛之外,完全缺乏观赏的条件。因此,骆越画师绘制这些图画的目的绝对不会是为了一时闲暇娱乐或单纯地供人欣赏消遣。画面上既无战斗场面,又无渔猎采集的劳动情景,也无山川竹石和建筑景观,因而也不是简单记录生活的世俗画。

画面上的人物,动作姿态固定一致,带有明显的程式化,人物、动物、器物的排列组合,密密麻麻,富有浓厚的神秘色彩。许多学者认为,这些图画应与巫术礼仪有关,它是弥漫于中国南方的巫术文化的产物,是巫术文化的历史陈迹。

当年绘制这些岩画,不是为了装饰或美观,也不是出于一时爱美的冲动。而是为了自身生存的需要,祈求功利,受着某种宗教意识的驱使。只有宗教意识赋与的精神力量,才使画师们舍生忘死,表现出超乎寻常的“特异功能”、攀附在悬崖绝壁之上,完成这种高难度的创作。

▲ 画于凹凸山体的岩画

高山深渊,是幻想中神灵的居留之地,岩画选择在急弯深水之处,正是取悦于神灵所至。岩画的所在地就是当年进行巫术活动的场地。

遥想当年,这些充满魔法神力的图画,与周围的山水、奇石怪木一起,是巫术礼仪的重要组成部分,那些双手高举,曲膝跺步的正身人和侧身人,正是沉醉于狂热舞蹈中的舞人,他们举手投足的动作,正是置身于巫术幻觉境界中的舞姿。

画面的内容应该包括祭日、祭铜鼓、祀河、祀鬼神、祀田神、祀战争胜利和祈求人丁兴旺等活动。画的越高、越陡、越大,越是显得他们对神的虔诚和崇敬。也正因为如此,他们的行为在今人看来越是不可思义。鬼技神笔足惊叹左江岩画是骆越人创造的伟大艺术杰作,它的艺术风格可以用“古朴、粗犷”四字加以概括。在生产力水平低下,自然条件恶劣的情况下,沿江200多千米,连绵不断地绘制出规模宏大,图像密集的巨幅画卷,这事的本身就不得不令人惊叹。左江岩画的绘制方法主要采用剪影式的色块平涂法,所有图像绘成单一的红色。由于当时还没有掌握立体透视绘画技巧,只能在平面上表示物像在二度空间的相对位置。

▲ 一段段山体组成了“剪影式”花山岩画的长卷

表现手法的原始并不等于艺术作品的粗劣。左江岩画的作者已有较高的形体概括力,各种物像构图工整、形象生动、风格特征鲜明。如人和狗的图像都以剪影式色块平涂法绘出基本形态,略去细节,笔墨非常简洁,既便于远距离观赏,又给人以丰富的联想,令人回味。

尤其是众多的形体魁梧的正身人像,身体各部的线条均衡对称,粗而不俗,同他周围矮小的侧身人像形成强烈的对比。对侧身人、狗和其他器物,也只了了几笔,却表现得唯妙唯肖,给人一种完美的整体感。这些岩画,无论画面多么宏大,图像数量和种类多么众多,但都显得井然有序,繁而不乱,主次分明,充分体现了无名画师的聪明才智和深厚的艺术造诣。左江岩画以它宏大的规模,磅礴的气势,险要的环境,高大而众多的图像,以及神秘的意境和独特的民族色彩,显示了它强大的魅力。左江岩画不仅是中华民族古代文化艺术宝库中的一颗璀璨明珠,就是在世界民族艺术之林,也是一枝风韵独特。

(本文刊登于《大众考古》2015年07期 作者为广西壮族自治区博物馆研究员)

投稿邮箱:dzkaogu@163.com

欢迎订阅2021年《大众考古》 每期20元

邮发代号:28—448

官方淘宝店:populararchaeology.taobao.com/

● 扫码关注我们 ●