深度阅读

奚牧凉:长白山“神山圣水”的佐证

长白山一年四季游人如织。人们沉醉于雄山奇峡、 天池流瀑所构建出的秘境之美,可曾想过,眼前这片 “神山”,之所以有此美誉,究竟始于何时?出自何人之口?

▲ 2016年发掘区全景

女真兴王之地

起点在公元1172年。这一年,有关部门(史书原文为“有司”)向金世宗报告, “长白山在兴王之地, 礼合尊崇”, 提议将其山神封为“兴国灵应王”。

这座位于如今中朝边境上的休眠活火山,由此正式封圣。三年后,金朝举办了祭祀长白山的盛大典礼, 如同祭五岳、四镇等名山一般,使用了祭三次酒的高规格礼仪。并在祭祀册文中,对长白山不吝溢美:“厥惟长白,载我金德,仰止其高,实惟我旧邦之镇。”

此后,金朝每年都会在仲春与仲秋,择日赴长白山烧香拜祭。明昌四年(1193年)的大典,更是派出了1300人的仪仗队伍,将长白山进一步奉为 “开天宏圣帝”。

▲ 从神庙遗址南眺长白山

中原政权自古便对山祭赋予了无可比拟的寓意。想当年,司马迁的父亲、同为太史的司马谈,就因为自己患病没能参加汉武帝的泰山封禅典礼,抱憾终生,直至临终前,还拉着司马迁的手悲愤道:这是命啊!是命啊!

而起自东北的女真人,也继承了华夏民族的山祭情结:通过对自然形胜的推恩加崇,完成天人合一观念下的皇权神化。

光阴流转,如今熙来攘往的长白山区,是否还能见到当年金人顶礼膜拜的残迹?

▲ 遗址平面及发掘区位置图

没有立柱支撑的神秘殿宇

让我们将视野投向长白山脉主峰以北约50公里处,在头道白河与二道白河中间,一组建筑遗址,暴露在开敞地带的高地上。

其中轴线南向正对松花江正源、长白山天池瀑布豁口,所用木材也取自长白山盛产的红松、落叶松,可谓极尽大好风水形势。

当地一度传说,唐代大将刘仁轨东征时,曾在这里喜获宝马一匹,故而遗址得名 “宝马城”。如今在通向遗址的路口,还树有一尊刘将军骑宝马、舞大刀的雕塑。

宝马城遗址的性质是什么?学术界也有观点,称或为渤海国(唐代在东北的羁縻政权)至中原朝贡道路上的一处驿站,甚至可能是渤海中京显德府所辖的兴州。

▲ 长白山山庙遗址侧拍全景

2014年至2018年,吉林省文物考古研究所、吉林大学边疆考古研究中心在这里进行了连续五年的考古发掘,发现出土的砖瓦建筑构件形制明显属于金代,于是此前人们的推论不攻自破。遗址正是《金史》记载的金朝长白山神庙故址,2017年度该遗址荣膺“全国十大考古新发现”之一。

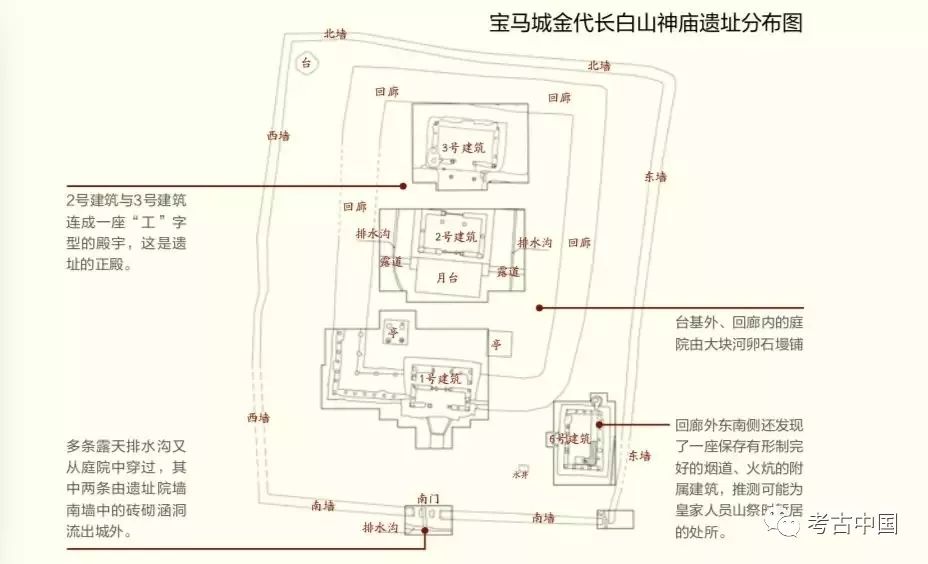

宝马城遗址略呈长方形,占地1.4万平方米,外围尚存一圈断续院墙。中间沿南北中轴线,依次排列三处隐约的土台,应该是大型建筑基址的所在。

2014 年,考古工作者揭开最北一座土台,立刻发现了成片的筒瓦、 板瓦、 兽面纹瓦当和大型鸱吻残件, 当为房屋倒塌后的建筑材料遗存。再往下发掘,建筑结构清晰可寻:

这是一座室内空间长达 15.1米、宽达9米的三进三开间宏伟建筑,角部和南侧正门的柱础直径将近1米。惊人的是,室内却并未发现柱础的踪迹,表明整座殿宇内部可能都没有设立柱子支撑。

多处发现的红彩白灰残块与蓝彩木材残迹,又表明金人曾将墙面涂红、梁枋绘蓝。在长白山脚下人迹罕至之处,竟有如此不凡的屋舍,必然是金朝举行山祭的宫殿了。

▲ 遗址出土屋脊上装饰有龙纹的鸱吻

谁能永葆国祚

在五千多件出土文物中,已经碎成数块的汉白玉玉册,将 “宝马城” 的性质一锤定音:玉册上书 “癸丑” 二字,恰好对应了金章宗册封长白山神为 “开天宏圣帝” 的明昌四年。

一座昔日煊赫的皇家神庙重现天日,今人或可从中窥得被称为 “小尧舜” 的金世宗当年的两难心思。他励精图治,又南抗宋廷,定下带来四十余年和平的《隆兴和议》,但一个素来困扰北方南下少数民族统治者的难题,还是摆在了他的面前:

到底应该吸收汉人文化,做激进的革新,还是应该保固女真传统,行稳健的坚守?

金世宗最终选择了在两极之间求取平衡,一方面推行科举等汉人制度,一方面要求所有女真官员必须通晓女真语……而这效法汉人封禅、却又推崇女真故地圣山的长白山祭祀,或许也是一种类似表现?

▲ 遗址出土(癸丑)玉册

历史的终局,我们已经知晓:长白山被封为“开天宏圣帝”的43年后,在蒙古的铁蹄下,金哀宗自杀, 金末帝死于乱军,金朝覆亡。长白山终究没有保佑金朝国祚永延。大殿铺地砖上发现的大量木炭残迹等证据,也指明这座神庙很可能亡于火灾。 虽然遗址的具体被毁时间与原因尚不得而知,但金朝以后此地的故事,便逐渐熹微。

▲ 遗址出土高浮雕兽面瓦当

金朝灭亡后再443年,又一位女真人、清朝康熙皇帝重提山祭:“长白山发祥重地,奇迹甚多,山灵宜加封号,永著祀典。”这座东北圣山,再一次被推上膜拜的宝座。

直到今天,对圣山长白山的信仰,仍然牵动着中、朝、韩三个国家的民族感情。高山不语,历史也只剩残迹,一切都将留待今人探寻、评说。

(图片来自遗址考古领队赵俊杰和《中华遗产》)