文博信息

十大文博热点:探源、惊醒与守望

摘要: 对于文博考古界而言,2021年无疑是值得铭记的一年:无论是仰韶故里的中国考古百年盛会,白鹿原上汉文帝霸陵的重新确认,还是三星堆祭祀坑“再醒”惊天下,既是考古学界的大事,更是社会关注的焦点——昔日冷门的文博话题持续成为社会热点的背后,是社会与公众对文化寻根的渴望与追求。澎湃新闻艺术评论编辑部盘点的2021年十大文博热点中,有对“最早中国” ...

对于文博考古界而言,2021年无疑是值得铭记的一年:无论是仰韶故里的中国考古百年盛会,白鹿原上汉文帝霸陵的重新确认,还是三星堆祭祀坑“再醒”惊天下,既是考古学界的大事,更是社会关注的焦点——昔日冷门的文博话题持续成为社会热点的背后,是社会与公众对文化寻根的渴望与追求。

澎湃新闻艺术评论编辑部盘点的2021年十大文博热点中,有对“最早中国”的探源与讨论,有对家园、考古遗址的守望与发现,也有革命文物与红色遗址的保护利用,更有文物追索与回流的思考。

1 在仰韶故里,见证中国考古百年的筚路蓝缕

1921年河南渑池仰韶村遗址的发掘,标志着中国现代考古学的诞生,发现并命名了中国第一支考古学文化——仰韶文化,由此拉开仰韶文化研究的百年历程。经过百年来的不断探索,仰韶文化的重要地位已被初步揭示,仰韶文化是我国分布范围最广的考古学文化,涉及10个省区,延续时间最长达两千余年,大体可分为初、早、中、晚四个发展阶段,在其广阔的分布区域内可分为不同的“类型”或称为文化,是一支巨大的文化丛体或文化系统,内涵极其丰富。

经过百年来的不断探索,仰韶文化的面貌逐渐清晰。作为中国分布范围最广的考古学文化,仰韶文化涉及10个省区,延续时间长达两千余年,大体可分为初、早、中、晚四个发展阶段,在其广阔的分布区域内可分为不同的“类型”或称为文化,是一支巨大的文化丛体或文化系统,内涵极其丰富。有学者认为,仰韶文化在黄河流域持续稳定发展,并强力向四方施加文化影响,为后来统一文明的建立提供了重要根基,形成了“早期中国文化圈”或者文化意义上的“早期中国”。

事实上,仰韶村遗址的百年考古历程反映着中国考古与中国的整体历史命运紧密相连。仰韶村遗址的第一次考古发掘是在中国新文化运动开始后的1921年,这一年中国共产党诞生;30年后,新中国初建的1951年进行了第二次考古发掘;再30年后,改革开放初期的1980年至1981年进行了第三次考古发掘;又40年后,中国发展进入新时代,世界又面临百年未有之大变局的今天正进行着第四次考古发掘。四次考古发掘的时间节点与中国历史发展重大阶段时间节点同步,这既是历史的巧合,也是历史发展的必然。“仰韶村遗址的考古展现了中国考古学前进的步伐。第一次考古发掘拉开了考古探索中华远古文明的序幕,但没有区分出遗址内的仰韶文化和龙山文化。第二次考古发掘初步确认了遗址具有仰韶和龙山两种文化因素。第三次考古发掘确认遗址存在仰韶和龙山两个考古学文化、四个不同发展阶段,第四次考古发掘是配合当地农村建设而开展。”

“‘中国文化西来说’曾深深刺痛了当时的很多中国学者,也更激发出他们通过考古资料重建古史的热情。”中国社会科学院学部委员、中国社会科学院考古研究所所长陈星灿曾说,“中国上古有什么样的人文和政治景观,中国文化的源头到底可以追溯到什么时候,成为国人热切期盼解决的问题。”

在中国现代考古学迎来百年之际,10月18日,“第三届中国考古学大会”在河南省三门峡市举行,开幕式上公布了“百年百大考古发现”。北京周口店遗址、仰韶文化遗址、良渚遗址、上海青浦崧泽遗址、秦始皇陵等100项考古发现入选“百年百大考古发现”。

2 “最早中国”的呈现与讨论:从二里头到陶寺与石峁

对于最早“中国”的探索一直是近年来考古学界关注、讨论的热门话题。2021年10月18日,新石器时期的山西襄汾陶寺遗址、陕西神木石峁遗址与夏商时期的二里头遗址均入选了“百年百大考古发现”,而这三个考古遗址正与考古学界关于最早“中国”的探讨密切相关。

有意思的是,山西陶寺遗址与陕西石峁遗址去年曾以“黄河文明的标识——陶寺和石峁的考古揭示特展”在山西博物院展出。呈现了石峁和陶寺两处遗址的出土文物对比展,也让人设问:石峁是否为黄帝居所?陶寺是否就是尧都?而在今年11月,陶寺文物又继续出现在二里头,与不少考古学者认为的夏都二里头文物进行对比,两大展览,都是对“最早中国”的一种探源。

在寻找唐尧与夏禹都城的过程中, 新石器时期的山西襄汾陶寺遗址与夏商时期的二里头遗址逐渐进入了考古工作者的视野,结合遗址考古与大量发现,被一些专家学者认为分别是尧都与夏都,与“最早中国”直接相关。

陶寺遗址,距今约4500~3900年,位于山西省襄汾县陶寺村南,是新石器晚期龙山时代的大型聚落遗址。考古学家曾在这里发现了已知最早的测日影天文观测系统,发现了到遗址发掘为止最早的文字,发现了中原地区已知最早的龙图腾,发现了到遗址发掘为止世界上最早的建筑材料——板瓦,发现了黄河中游史前最大的墓葬……“中华文明探源工程”首席专家王巍曾评价道“没有哪一个遗址能像陶寺遗址这样全面拥有文明起源形成的要素和标志。陶寺遗址在年代、地理位置以及它所反映的文明程度等方面都与尧都相当契合,是实证5000多年中华文明历程的重要支点和基石。”

二里头遗址,距今约3800~3500年,位于河南洛阳盆地东部的偃师市境内。殷墟的发现,彻底推翻了疑古派对商朝存在的质疑,商朝早已找到,那么《史记》中的夏朝又在哪里呢?1959年夏,考古学家徐旭生在河南洛阳偃师调查传说中的夏墟时,在二里头村发现了一种晚于龙山文化但早于商文化的大型遗址,这就是后来的“二里头文化”。

由于二里头遗址所处的年代正是中国历史上的夏商时期,所以从发现开始,围绕它的争论一直没有停止,其中最大的悬念是:它是夏都还是商都西亳。“夏商周断代工程”结束后,二里头文化的主体为夏人遗存的观点逐渐为大多数学者所接受,学术界也都倾向于认为二里头是夏王朝中晚期的都城之所在。

澎湃新闻艺术评论编辑部盘点的2021年十大文博热点中,有对“最早中国”的探源与讨论,有对家园、考古遗址的守望与发现,也有革命文物与红色遗址的保护利用,更有文物追索与回流的思考。

1 在仰韶故里,见证中国考古百年的筚路蓝缕

1921年河南渑池仰韶村遗址的发掘,标志着中国现代考古学的诞生,发现并命名了中国第一支考古学文化——仰韶文化,由此拉开仰韶文化研究的百年历程。经过百年来的不断探索,仰韶文化的重要地位已被初步揭示,仰韶文化是我国分布范围最广的考古学文化,涉及10个省区,延续时间最长达两千余年,大体可分为初、早、中、晚四个发展阶段,在其广阔的分布区域内可分为不同的“类型”或称为文化,是一支巨大的文化丛体或文化系统,内涵极其丰富。

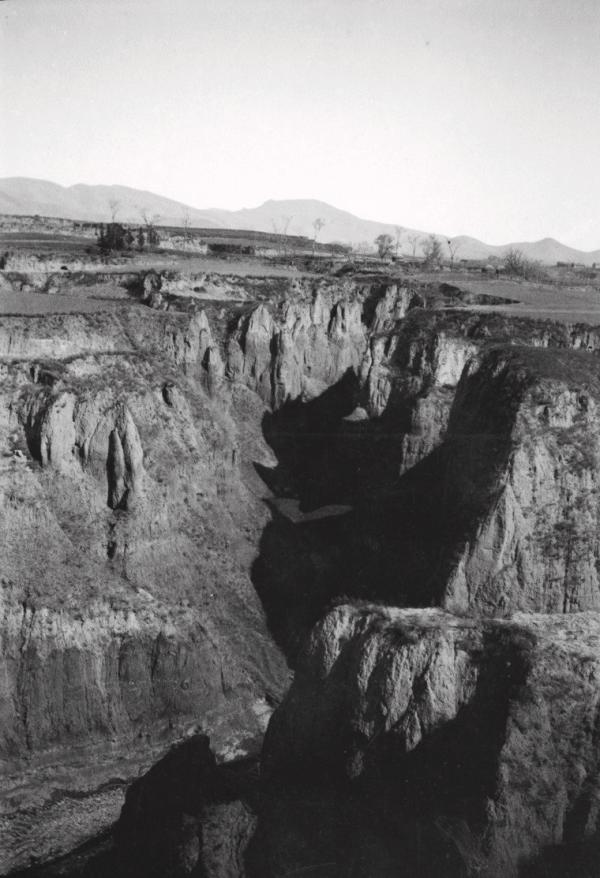

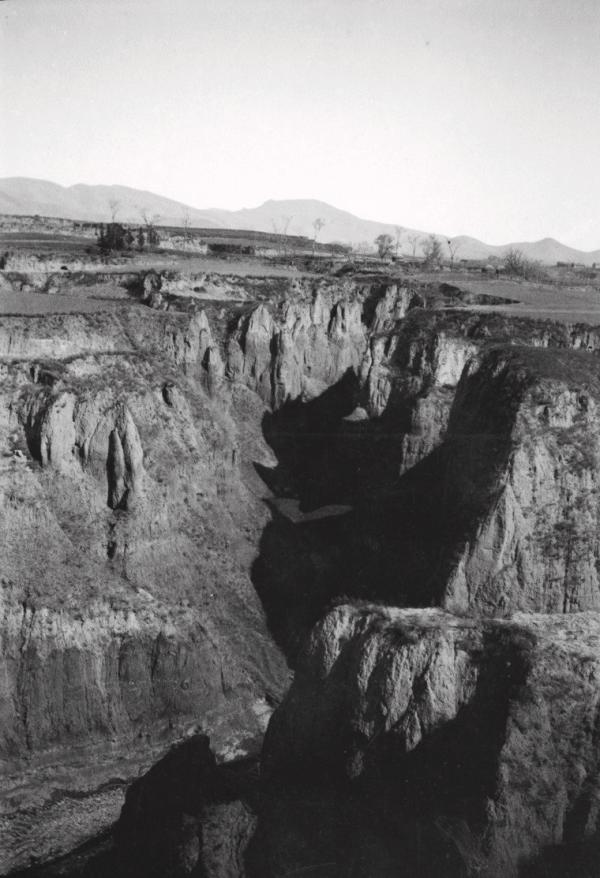

1921年10月,安特生镜头下的仰韶村

1921年10至12月,经中国政府批准,安特生和考古学家袁复礼等一起进行了首次发掘。根据出土文物,确认是我国远古文化的遗存。按照考古学惯例,把发现地作为该文化类型的名称,故名“仰韶文化”。“仰韶村遗址的发现,将中国史前社会发展史从文献记载的夏商时期,向前推了至少2000年,成为研究中国早期文明化进程的承上启下的重要支点。”中国社会科学院学部委员、中国社会科学院考古研究所所长陈星灿说。经过百年来的不断探索,仰韶文化的面貌逐渐清晰。作为中国分布范围最广的考古学文化,仰韶文化涉及10个省区,延续时间长达两千余年,大体可分为初、早、中、晚四个发展阶段,在其广阔的分布区域内可分为不同的“类型”或称为文化,是一支巨大的文化丛体或文化系统,内涵极其丰富。有学者认为,仰韶文化在黄河流域持续稳定发展,并强力向四方施加文化影响,为后来统一文明的建立提供了重要根基,形成了“早期中国文化圈”或者文化意义上的“早期中国”。

事实上,仰韶村遗址的百年考古历程反映着中国考古与中国的整体历史命运紧密相连。仰韶村遗址的第一次考古发掘是在中国新文化运动开始后的1921年,这一年中国共产党诞生;30年后,新中国初建的1951年进行了第二次考古发掘;再30年后,改革开放初期的1980年至1981年进行了第三次考古发掘;又40年后,中国发展进入新时代,世界又面临百年未有之大变局的今天正进行着第四次考古发掘。四次考古发掘的时间节点与中国历史发展重大阶段时间节点同步,这既是历史的巧合,也是历史发展的必然。“仰韶村遗址的考古展现了中国考古学前进的步伐。第一次考古发掘拉开了考古探索中华远古文明的序幕,但没有区分出遗址内的仰韶文化和龙山文化。第二次考古发掘初步确认了遗址具有仰韶和龙山两种文化因素。第三次考古发掘确认遗址存在仰韶和龙山两个考古学文化、四个不同发展阶段,第四次考古发掘是配合当地农村建设而开展。”

“‘中国文化西来说’曾深深刺痛了当时的很多中国学者,也更激发出他们通过考古资料重建古史的热情。”中国社会科学院学部委员、中国社会科学院考古研究所所长陈星灿曾说,“中国上古有什么样的人文和政治景观,中国文化的源头到底可以追溯到什么时候,成为国人热切期盼解决的问题。”

仰韶文化 人面鱼纹彩陶盆 国家博物馆藏

“百年考古,发现了从旧石器时代到青铜器时代一系列重要遗址,建立了考古学分期标尺,理清了发展谱系,证明从古至今中国文化的发展是一脉相承、不曾间断的。”夏商周断代工程首席科学家、北京大学考古文博学院教授李伯谦说,“以考古发现为基础,通过整合考古材料和文献材料,中国考古学界提出了有充分依据的更为可信的中国上古史基本框架。”在中国现代考古学迎来百年之际,10月18日,“第三届中国考古学大会”在河南省三门峡市举行,开幕式上公布了“百年百大考古发现”。北京周口店遗址、仰韶文化遗址、良渚遗址、上海青浦崧泽遗址、秦始皇陵等100项考古发现入选“百年百大考古发现”。

2 “最早中国”的呈现与讨论:从二里头到陶寺与石峁

对于最早“中国”的探索一直是近年来考古学界关注、讨论的热门话题。2021年10月18日,新石器时期的山西襄汾陶寺遗址、陕西神木石峁遗址与夏商时期的二里头遗址均入选了“百年百大考古发现”,而这三个考古遗址正与考古学界关于最早“中国”的探讨密切相关。

有意思的是,山西陶寺遗址与陕西石峁遗址去年曾以“黄河文明的标识——陶寺和石峁的考古揭示特展”在山西博物院展出。呈现了石峁和陶寺两处遗址的出土文物对比展,也让人设问:石峁是否为黄帝居所?陶寺是否就是尧都?而在今年11月,陶寺文物又继续出现在二里头,与不少考古学者认为的夏都二里头文物进行对比,两大展览,都是对“最早中国”的一种探源。

双面人面石柱 石峁遗址出土

历史上曾经有很长一段时间,国内外学界都认为尧、舜、禹是一个存在于文献或传说的时代。这个时代到底是不是一段中国信史?如果是,他们的都城在那里?有遗留文物吗?在寻找唐尧与夏禹都城的过程中, 新石器时期的山西襄汾陶寺遗址与夏商时期的二里头遗址逐渐进入了考古工作者的视野,结合遗址考古与大量发现,被一些专家学者认为分别是尧都与夏都,与“最早中国”直接相关。

陶寺遗址,距今约4500~3900年,位于山西省襄汾县陶寺村南,是新石器晚期龙山时代的大型聚落遗址。考古学家曾在这里发现了已知最早的测日影天文观测系统,发现了到遗址发掘为止最早的文字,发现了中原地区已知最早的龙图腾,发现了到遗址发掘为止世界上最早的建筑材料——板瓦,发现了黄河中游史前最大的墓葬……“中华文明探源工程”首席专家王巍曾评价道“没有哪一个遗址能像陶寺遗址这样全面拥有文明起源形成的要素和标志。陶寺遗址在年代、地理位置以及它所反映的文明程度等方面都与尧都相当契合,是实证5000多年中华文明历程的重要支点和基石。”

铜蛙 陶寺遗址出土

2021年3月14日,陶寺遗址博物馆奠基仪式暨塔儿山生态修复与保护工程启动仪式在山西临汾襄汾县举行。在建筑设计上,博物馆的外形是一个“中”字,突出“最初中国”的理念。建成后的博物馆主建筑为两层,将以“今日中国 陶寺走来”为展陈主题,全面展示陶寺文化和帝尧文化。

陶寺遗址博物馆规划效果图

石峁遗址是以“皇城台”为中心、内城和外城以石砌城垣为周界的一座罕见大型石头城,是陕北已发现规模最大的龙山文化晚期人类活动遗址,也是中国发现史前时期规模最大的城址,距今已有4000左右的历史,面积约425万平方米。石峁城址被誉为“石破天惊”的重要考古发现,引发了学术界关于中国文明起源与形成过程多元性的再反思,对于探索早期国家的形成具有重要启示意义。

石峁皇城台东护墙北段上部纴木洞

石峁遗址自被发现以来,学界对城址主人进行了探讨,其中有一种说法认为“石峁遗址与黄帝或舜有关”。虽然这不是主流的观点,但石峁遗址与陶寺遗址,双城并峙数百年,土城恢宏,石城巍峨,人口密集,规划井然,社会分工明确,初现王权和礼制,以及中国早期国家基本面貌。石峁与陶寺,隔河遥望,南北呼应,在交流与碰撞中,共同推进了中华文明一体化格局的形成,成为黄河文明的显著标识。二里头遗址,距今约3800~3500年,位于河南洛阳盆地东部的偃师市境内。殷墟的发现,彻底推翻了疑古派对商朝存在的质疑,商朝早已找到,那么《史记》中的夏朝又在哪里呢?1959年夏,考古学家徐旭生在河南洛阳偃师调查传说中的夏墟时,在二里头村发现了一种晚于龙山文化但早于商文化的大型遗址,这就是后来的“二里头文化”。

乳钉纹铜爵 夏代 礼器 1975年二里头遗址出土

经过数十年的考古发掘,发现了大型宫殿基址、大型青铜冶铸作坊、制陶、制骨遗址,与宗教祭祀有关的建筑以及400余座墓葬,出土了成组的青铜礼器和玉器,证明了它是一处早于洛阳商城的具有都城规模的遗址,二里头遗址和二里头文化成为公认的探索夏文化和夏商王朝分界的关键性遗址。由于二里头遗址所处的年代正是中国历史上的夏商时期,所以从发现开始,围绕它的争论一直没有停止,其中最大的悬念是:它是夏都还是商都西亳。“夏商周断代工程”结束后,二里头文化的主体为夏人遗存的观点逐渐为大多数学者所接受,学术界也都倾向于认为二里头是夏王朝中晚期的都城之所在。

二里头夏都博物馆 澎湃新闻记者 李梅 图

虽然对“夏都”之名仍有部分争议,但二里头持续不断的考古发现,使得二里头一直成为中国考古界的热点。包括二里头文化与夏商文化的关系问题,也一直存在着较大的分歧。“学术争议是好事,虽然有的完全是两个声音,但有一点值得放心,无论持什么观点,没有人怀疑二里头新发现的价值。”中国社会科学院考古研究所二里头工作队队长许宏此前接受采访时说,“从新发现中,人们几乎可以触摸到中国第一个王朝的脉动了。”