文博信息

戈雅大展,在巴塞尔看其60年创作与转型

澎湃新闻获悉,这一特展跨越戈雅60多年的创作生涯,汇集约70幅油画和100多幅素描和版画,从光明到黑暗,从宫廷肖像到阴谋残杀,展览展示着艺术家对理性与非理性、梦想与梦魇之间戏剧性的观察,以及走向现代主义的视野。

戈雅,《画架前的自画像》,1790-1795年,马德里圣费尔南多艺术博物馆藏

戈雅于1789年被任命为宫廷画家,在光线充足的画室里穿着盛装、手拿绘画用具,头戴一顶帽檐上装有金属烛台的超大帽子。在这幅自画像中,画家神情坦率又充满怜悯。

戈雅,《蒙特莫索侯爵女儿》,1810年,个人藏

戈雅描绘了一位将近10岁的年轻贵族(1801-1876年)。她是约瑟夫·波拿巴的近臣蒙特摩索侯爵的女儿,侯爵于1811年去世。

戈雅,《着衣的玛雅》,1800-1807年, 西班牙普拉多国家博物馆藏

1801年,戈雅为时任西班牙首相的曼努埃尔·戈多伊所绘的战场肖像。

曼纽尔·戈多伊(1767-1851)来自下层贵族,在西班牙国王查理四世统治期间担任了四年首相。1795年对法作战失败后,与法国签订《巴塞尔和约》。即使在被解职之后,他仍然是王室宠儿。但在费尔南多七世复辟波旁王室后,被没收财产。

戈雅,《费尔南多七世》(披着皇家斗篷的费迪南德七世),1814-1815年,西班牙普拉多国家博物馆藏

费迪南德七世(1784-1833)是西班牙国王查理四世的长子,在法军撤退后,他废除了自由宪法,复辟了波旁王室。

在1798年创作的《女巫的飞行》中,女巫们悬浮空中吸食着受害者的血;同一年的《女巫的安息日》,女巫正被一只巨大的山羊诱惑。这些作品不仅体现了戈雅反对宗教的立场,还带有一种特别的气质,让我们想起他与萨德侯爵(Marquis de saade)是同时代的人。

戈雅,《女巫的飞行》,1798年,普拉多博物馆藏

戈雅,《女巫的安息日》,1798年,普拉多博物馆藏

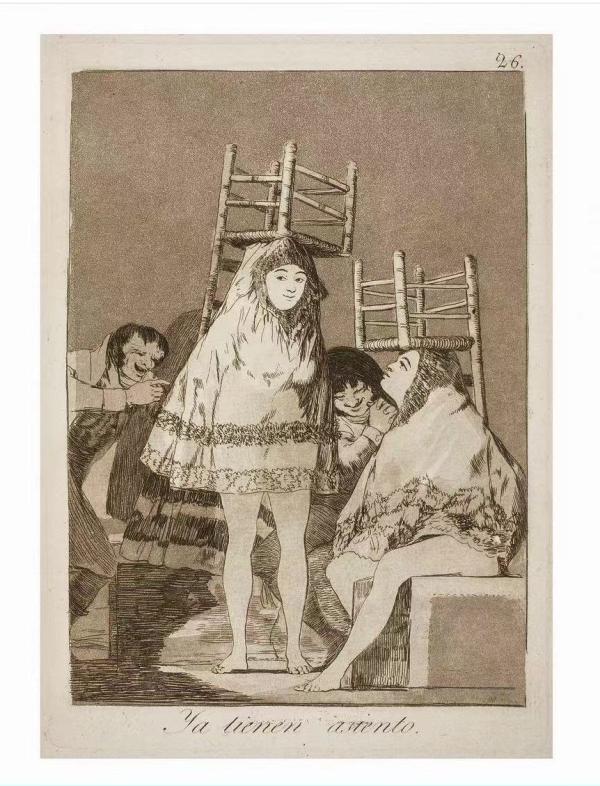

残酷与戈雅的人性密不可分:它赋予作品令人不安之感。展览入口处,在1792年的《稻草人》(The Straw Manikin)中,一群笑脸盈盈的女孩将木偶抛向空中,这透露了戈雅的异想天开和宿命感。展览以戈雅最后一件皇室肖像《费迪南德七世》(1815 年)作为结尾,画面中这位最后的西班牙专职国王的姿态和眼神充满着阴险和不可靠。

展览现场,戈雅作品《稻草人》(1792年)

戈雅的怜悯和怀疑使宗教画作显得世俗——《天使报喜》(1785)表现了两个少年的悲悯之情;战争画带着迫切的气氛,在《袭击军营》(约1810)中,一个抱着孩子的女子,从一幅满是垂死之人的油画中逃离,她惊恐地回头,似乎望向每个被历史困住的人。展览首次聚集了戈雅在战争期间(1808年-1812年)创作的静物画,其中包括一堆鲷鱼,一只沾满鲜血、悲哀地审视着自己剥离尸体的羊头,尚未加工的三文鱼。

戈雅,《金光闪闪的静物》,1808-1812,美国休斯顿美术馆藏

然而,同一时期戈雅创作了《阳台上的玛雅》(1810-1812),画中的女孩们披着滚金的纱裙,在栏杆后浅笑,这也许是她们的监狱,其身后的保护者如同幽灵般隐现。这幅画也许是展览中最美丽、最令人不安的作品。让人想到马奈在《阳台》中描绘了迷人的、被囚禁的巴黎人。

戈雅,《阳台上的玛雅》 ,1810-1812,大都会艺术博物馆藏

回顾近年来主要的戈雅展,要不强调戈雅作品中暗黑的一面,如2021年春天纽约大都会艺术博物馆的“戈雅的图像想象力”,意图以戈雅所处时代的社会动荡和政治变化回应同样处于疫情危机下的人类;要不强调美术史的书写,如2015年伦敦英国国家美术馆的肖像展。此次贝耶勒基金会的展览却带来了一种新的活力。在伦佐·皮亚诺设计的明亮玻璃展厅中,观众不仅看到了过去,更看到了戈雅从古典向现代艺术的转向,他引起了人们对绘画本身纯粹、奇异、复杂性的关注。

展览现场

他笔下有一群坚韧而有意识地扮演各自角色的女性——穿着黑披风、目光沉稳的女演员《安东尼娅·扎拉特》(Antonia Zárate,1805年); 骄傲的赞助人《奥苏纳公爵夫人》(The Duchess of Osuna,1785年); 城府极深的《玛雅和塞莱斯蒂娜》(Maja and Celestina,1825年)。

戈雅,《奥苏纳公爵夫人》,1785年,私人藏

奥苏纳公爵夫人(1752-1834)出身于西班牙最重要的贵族家庭之一,作为一个充满激情的艺术收藏家,她是戈雅最忠实的赞助人之一。

戈雅,《白公爵夫人》,1795 年,马德里德里亚宫藏

阿尔巴公爵夫人(1762-1802),拥有15个贵族头衔,是当时最富有的贵族之一。作为艺术家、音乐家和剧作家的赞助人,她赢得了众多声誉。

戈雅《战争的灾难》之一

戈雅还画了很多关于死亡的预言,比如《随想曲》(1797-1798)中的黑白作品描绘了惩罚和压迫的场景;《战争的灾难》(1810-1820)中满是充满怒火的画作,它们如同一股股潜流,将疯狂和权力转化为戏剧性的、不朽的画作。

展览现场,戈雅,《路易士亲王家族》,1784年,私人藏

展览中最大尺幅的作品《路易士亲王家族》(The Family of Infante Don Luis, 1784年)描绘了一位被流放的王子去世前不久的情景。虽然他在妻子、孩子、侍从的簇拥下,但却依旧是个孤独的可怜人,戈雅把他画进了阴影里,似乎衰老于他无关紧要。

戈雅,《瘟疫医院》,1808-1810年

在戈雅的作品中一切情感都是真实的,但又都是扮演的。散布在展览中的自画像以松散可见的笔触排练着光影戏剧。1790年,戈雅节日装扮,手拿调色板,显出坦率和好奇。1815年,他被聚光灯照亮的脸,却充满了疲惫和警惕。在1820年《有阿瑞塔医生的自画像》中,医生扶着面色苍白的画家喝药,戈雅惊恐地抓着床单,勉强睁开眼睛,幽灵似乎已经在背景中徘徊。

戈雅,《自画像》,1815,普拉多国家博物馆

这幅自画像绘于西班牙独立战争结束后一年,在这位69岁画家的表情中流露出毫不掩饰的忧郁。

戈雅,《有阿瑞塔医生的自画像》,1820年,明尼阿波利斯艺术学院藏

马德里医生阿瑞塔(1770-1820年后)在1819年医治了病重的画家,为了感谢救命之恩,戈雅把这幅画像送给了阿瑞塔。第二年,阿瑞塔前往西非研究黑死病,后消失于西非。

西班牙女王参观展览

注:此次展览由贝耶勒基金会与马德里的普拉多国家博物馆合作举办,本文编译自《金融时报》、《艺术论坛》和贝耶勒基金会网站