会议议程

朱玉麒:三寸丁谷树皮与西域丁谷山”

北京大学历史学系史学论坛

第十九讲 纪要

2020年11月20日下午,“北京大学历史系史学论坛”第十九讲在北京大学人文学苑5号楼B117会议室举行。本次论坛的主题是“三寸丁谷树皮与西域丁谷山”,由历史学系暨中国古代史研究中心教授朱玉麒主讲,历史学系暨中国古代史研究中心助理教授付马主持,历史学系暨西方古典学中心助理教授林丽娟评议。

朱玉麒教授从西域历史研究遇到的西域人名、地名的复杂性谈起,在经常出现一地多名、一名多地的背景下,西域丁谷山文献成为他关注的对象,由此导入本次讲座的主题,分成三个部分进行了解读。

第一部分讨论吐鲁番盆地的“丁谷山”。敦煌、吐鲁番出土文书中多次出现“丁谷”的记载,吐峪沟千佛洞遗址直接出土的《唐西州下宁戎、丁谷等寺帖为供车牛事》更印证了“丁谷”地名是在今吐鲁番盆地的吐峪沟的位置。从出土文献可知,丁谷寺、窟主要是佛教的寺院和洞窟,也有祆教祭祀的场所,它们的活动一直从高昌国延续到了唐西州时期。此外,一些其他语言的词汇,也提及了“丁谷”这一地名。如敦煌文书中的《钢和泰杂写卷》于阗语文书西州行记部分,有“ttiyākä”,吐鲁番出土回鹘语文书中的“Tïyoq”,均可还原为丁谷。而在传世文献中,目前所见最早关于“丁谷山”的记载是成书于15世纪中期的《大明一统志》“火州·山川”门下的记录,据最新的资料显示,这些信息的获得可能与永乐年间陈诚出使西域相关。此后清代的地理书如顾祖舆《读史方舆纪要》、黄文炜《重修肃州新志》也都记录到了“丁谷山”。但这一名称在今天吐鲁番地区不被提及,岑仲勉先生审音勘同,认为清代《西域图志》的“土域沟”、《回疆通志》的“土玉沟”就是“丁谷”一词的遗音(Tujuq=tu-juq=ti(ng)guk)。也就是说,“土域沟/土玉沟”是中古汉语“丁谷”经过操回鹘语的居民听闻汉语而音变之后,经过几个世纪的推移,在清代又由汉人听闻回鹘语的发音,再次音译为汉语的结果。今天,这个语音则统一写作了吐峪沟。“丁谷”一词的含义,未见文献记载。李征先生以为可能是吐峪沟峡谷恰呈丁字形而得名。此前,阎文儒先生在考证徐松等以库木吐喇石窟所在的却勒塔格山为丁谷山时,也有此推测。

第二部分是库车的丁谷山记载。将库车渭干河畔库木吐喇石窟遗址所在的却勒塔格山称为丁谷山,是从清代以来才出现的解读;由于龟兹佛教史的研究,这一称谓在当代也被广泛使用。可以被确认的库车丁谷山最早的记载是嘉庆时期和宁的《回疆通志》。和宁将《西陲纪略》所载吐鲁番盆地中属于鲁陈(又名柳城、柳陈、柳中)的“丁谷山”误植到了库车,这个说法影响深广。嘉庆年间以来,祁韵士、徐松等清代学者的西域著作,多有延续库车丁谷山这一成说者。徐松接续祁韵士所纂《伊犁总统事略》而成的《新疆识略》中,在库车地图上标注了“丁谷山”的地名,在他的个人著作《西域水道记》里,库车丁谷山的说法已经落实到了关于库木吐喇千佛洞的文字记载中。由于徐松在西域文献与实地考察上的双重信誉保证,后来的考察者都很少怀疑徐松对于库车丁谷山的记录。在龟兹石窟的研究展开的现当代,库车丁谷山的说法也被作为一种定论。当代学者对库车丁谷山产生过怀疑的,只有阎文儒先生,但是因为没有做出文献的梳理,也无法推翻库车丁谷山的定名。

第三部分是《水浒传》“三寸丁谷树皮”的误读。有学者认为《水浒传》中“三寸丁谷树皮”的“丁谷”需要连读,文意也等同于敦煌写本中提及的“丁谷” ,而后者在印欧语学界已被勘同为“洞窟”,因此“三寸丁谷树皮”的新解是“以武大郎短矮丑陋,复无识见,犹如洞窟中之树,为阳光雨露所不及,不得发舒,无由参天,只及‘三寸’。‘皮’者云云,复言武大郎之丑、之弱”,这一“新说”在水浒学界也产生了影响。但从文义角度出发,“三寸丁谷树皮”应该点断为“三寸丁、谷树皮”。“三寸丁谷树皮”的“丁”,可以作为人丁的“丁”字理解,也可以理解为钉子的“钉”字,以三寸长的人丁或钉子比拟武大郎的短矮,应该都是可以成立的。而从版本角度出发,“三寸丁谷树皮”中的“谷”,多作“穀” ,“穀樹”即“榖樹”,树皮是中国古代造纸的原料。在小说商业性的版本刊刻过程中,为了简省成本,大部分的繁体字被简化,“穀樹皮”也就成了“谷树皮”。这种解读原本在水浒学界很早就被提出。这方面的文献学考证,还可以从接续《水浒传》而演绎的《金瓶梅》版本中找到依据,在后者中,“三寸丁谷树皮”也被理解为“三寸丁、谷树皮”的组合词,不仅解释其对应的两个意思(“身上粗躁、头脸窄狭”),也将两个词缩略为“丁”“树”两字,并且在刻版的时候有时还加上了标点隔断;而“三寸丁”的单用,也可以证明其与“谷树皮”之间的并列而非兼容关系。

朱玉麒教授最后总结说,一些“臆解”以为从比较语言学角度出发,焉耆语(吐火罗语A)“truṅk”和龟兹语(吐火罗语B)“troṅk”即洞窟之意是汉语词“丁谷”的来源,其实并不能找到相适应的例证,偶然的音近,不能作为比较语言学用以勘同的充分条件。至于要将“三寸丁谷树皮”对应于西域的“丁谷”洞窟,更属望文生义的附会。吐鲁番“丁谷山”在清代被移植到库车以及在今天被等同于“三寸丁谷树皮”的两次误读,都是不遵循历史文献学和历史语言学的研究规律而望文生义的结果,在学术观点和研究方法上,都应该予以遗弃。

演讲结束后,林丽娟老师进行了精彩的点评。林老师认为:朱老师演讲最大的特点是能够运用不同时期的文献进行严密考证,以小见大,这与西方古典学通过追溯源泉的方式来探究西方古代事物的治学倾向有相通之处。上世纪西方古典学界对苏格拉底的探讨也是通过回溯苏格拉底形象塑造的过程,认为他的形象是文学运动的结果。其次,这一演讲提示我们注意山川名字起源问题的讨论对于历史地理研究的重要性。山川名字如同活化石,它们常被作为历史研究的对象而进行比较语言学探讨,但这种讨论也有一定危险。朱老师关于“丁谷山”的讨论根据现有资料,绕开无法解决的词源问题而进行有意义的讨论,在细致的比对考察中,仍然帮助语言学家解决了难题。最后,林老师探讨了焉耆语(吐火罗语A)“truṅk”和龟兹语(吐火罗语B)“troṅk”的语源,认为“丁谷”一词的印欧语源问题,确实不能简单地将发音相近作为依据。

在讨论环节,史睿老师从汉语语言学的角度提出了新的看法。他认为“谷”在中古以前的音节有变化。《广韵》中作为山谷理解的“谷”有yu、gu两种读音。在南北朝隋唐时期,yu的读音更常见,从《史记》、《汉书》、《经典释文》的音注中可以找到证据。因此,中古时代“谷”的汉语读音可能读yu,这一点可以与回鹘、于阗语相印证。史老师的观点引起了大家热烈的讨论,一致认为解读“丁谷”与 “吐峪沟”的对应,还需要从语言变迁的角度,做出进一步的论证。其他老师和同学也就丁谷山在西域历史和小说文本这两个不同空间中的文献学意义进行了讨论。

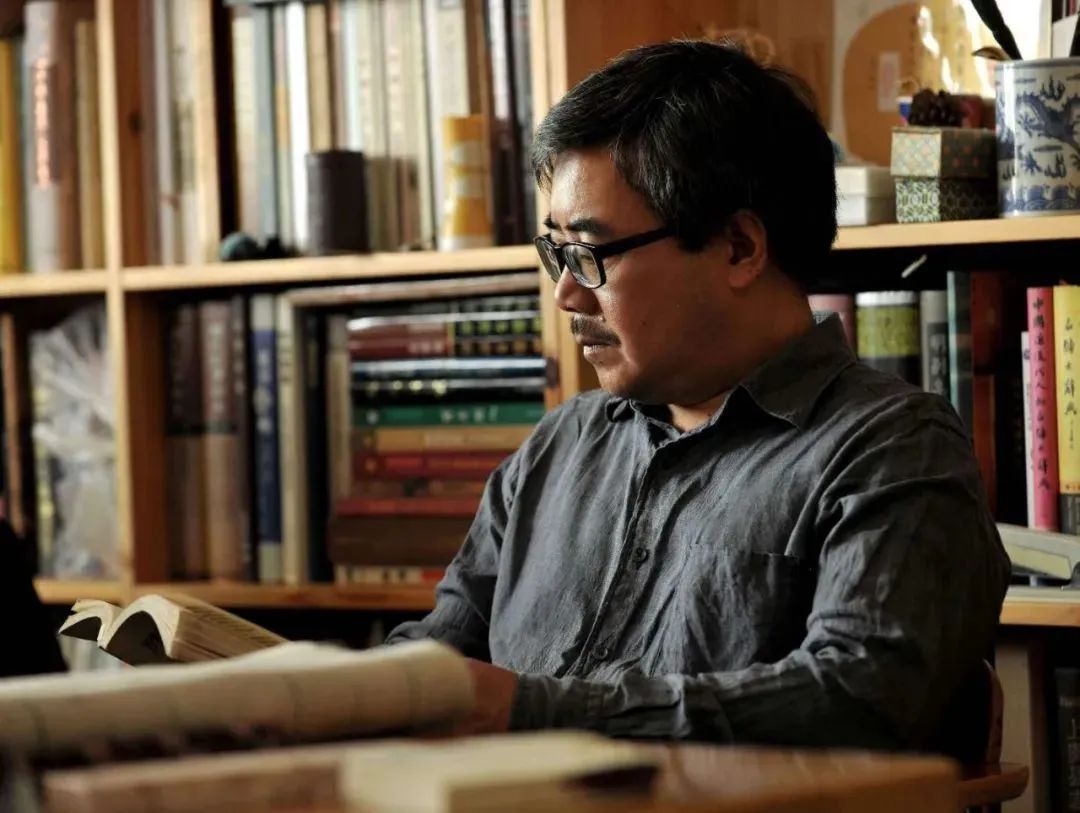

朱玉麒,北京大学历史学系暨中国古代史研究中心教授,博士生导师。主要研究方向为清史与清代新疆问题、唐代典籍和西域文献、中外关系史等。著有《徐松与〈西域水道记〉研究》、《瀚海零缣——西域文献研究一集》等。