文博信息

闸口白塔:吴越佛塔的“缩微模型”

摘要: 在中国漫长的佛塔建造史中,吴越砖石佛塔毋庸置疑占有一席之地,在唐宋之间,扮演承先启后的重要角色。吴越佛塔之所以重要,主因是其以砖石塔身模仿木构装修样式,这也是长期以来研究吴越砖石佛塔建筑的重点,其中制作最为精致、难能可贵的实例,当属杭州闸口白塔。长期以来学界对吴越砖石佛塔的研究多着眼于仿木构,将其看作填补唐宋交接之际木构建筑史空 ...

在中国漫长的佛塔建造史中,吴越砖石佛塔毋庸置疑占有一席之地,在唐宋之间,扮演承先启后的重要角色。吴越佛塔之所以重要,主因是其以砖石塔身模仿木构装修样式,这也是长期以来研究吴越砖石佛塔建筑的重点,其中制作最为精致、难能可贵的实例,当属杭州闸口白塔。

长期以来学界对吴越砖石佛塔的研究多着眼于仿木构,将其看作填补唐宋交接之际木构建筑史空白的重要材料。本文淡化对仿制木构的研究,转而强调砖、石结构本身的特殊性,及其所建构出的塔内塔外、塔身塔基相互关联的复杂宗教空间。文章以杭州闸口白塔为中心,以时间为线索梳理吴越砖石佛塔的发展,认为闸口白塔的微缩尺度、建筑细节、图像程序为该区域佛塔的“模型”。进而分析吴越新型的砖石佛塔如何将建筑、图像、舍利等要素,系统地与礼佛空间结合,建立吴越砖石佛塔最重要的空间语汇与建筑特征。

1 提出问题

闸口白塔(图1)位于距杭州钱塘江北岸约150米的白塔岭上,为仿木构楼阁式实心石塔,八面九级,通高约14.12米,原附属的寺院早已不存。关于闸口白塔的建造年代,有不同说法,但大致都认同不会晚于形制上十分相似的灵隐寺双塔(约960年)。魏祝挺考证文献,进一步将闸口白塔营建时间确定为显德四年(957)。其建筑形制,底层以上各层都由塔身、塔檐和平坐三部分组成,石块雕造拼叠,仿木构的表现比同时期砖塔更为准确。特别是出挑部分,构件皆可按木构尺寸计算,傅熹年认为“这座石塔很可能是按照实际木塔的尺寸缩制而成”。更早之前,梁思成也曾表示,与其将它当作一座建筑物,不如称之为“一件模型”。

刘敦桢于1936年至苏州考察古建筑,实地调查了该地区吴越时期的罗汉院双塔、云岩寺塔以及北宋的瑞光塔和报恩寺塔。1937年梁思成和林徽因也专程至杭州考察了闸口白塔和灵隐寺双石塔,这两次考察开启了国内学者吴越佛塔建筑研究之先河。新中国成立之后的历次调研工作全面梳理了现存吴越佛塔年代、建筑形制、特征及分布状况,不但增加了确知吴越佛塔的数量,通过建造形制的比较和年代排比,也大致勾勒出吴越佛塔的历史轮廓,近年来更不乏杰出的研究成果。在此基础上,学界对吴越佛塔的理解不断丰富完善。但整体上,吴越佛塔建筑研究的重点,仍未脱离其砖石仿木构的特征,但如果仅着眼于此,将无法充分回答上述闸口白塔尺度的问题。

长期以来,闸口白塔的研究方向和思路多受限于现存文献和实际资料,认为其作为存世为数不多的吴越砖石佛塔,在缺乏唐末五代木塔实例、明确见于史料者亦不多的情况下,仍然提供了参照物,弥足珍贵,填补了历史空缺。然而,从这个角度出发的研究,不但将佛塔“形式化”或“形象化”,也忽略了吴越佛塔不同于前期而新发展出的建筑和结构上的特征。缺乏对吴越时期宗教环境的探讨,也就无法深入发掘吴越佛塔的宗教意义。比如,学者在对闸口白塔仿木构建筑进行讨论时,鲜少将塔身上丰富的宗教图像和陀罗尼咒文纳入考量。

2 吴越楼阁式“仿木构”砖石佛塔

张驭寰在《中国佛塔史》绪论中,开宗明义地指出:“凡是建造中国式的塔,都离不开中国木结构建筑。也就是说,中国木结构建筑在塔中得到充分体现。”这应该代表了学界的一类观点,持此看法的一些学者认为,现存唐代砖石楼阁式佛塔以方形平面为主,进入五代之后,却几乎都是八角平面,合理的解释是:“这种变化主要与木塔结构做法改变有关。”换句话说,既然砖石塔是对木塔形式的一种模仿,唐宋时期砖石楼阁式塔平面的变化,反映了这一时期木塔平面的转变。尚存的吴越砖石佛塔处在唐宋之间,见证了这一关键历史时期的发展,重要性自然不言而喻。但事实是否如此呢?

上述看法的成立需要以下前提:木构楼阁式塔与砖石仿木构楼阁式塔同时并存,且前者作为后者的参照原型。据文献和实物统计,已确知的吴越佛塔共109处,应全数皆为楼阁式塔,其中能够确定建材的共有69处,包括44座木檐砖身塔、9座砖石仿木构塔、12座铁塔。而木塔则仅有4座,占已知吴越佛塔总数的3.2%。当然,现存数量少不能作为否认木塔为砖石塔原型的理由,但若吴越地区的砖石楼阁式塔确实以木塔为原型,木塔的建造时间至少应早于950—960年。然而,现阶段无论是文献或现存材料,均无法证实有这类原型的存在。

五代和宋的砖石佛塔,有仿木构者确实占多数,但如同前数据所显示的,以吴越为例,木构佛塔数量极少,并非未保存下来,而是不建,说明唐末之后佛塔材质与结构逐渐从木构改为砖石。而新兴的砖石佛塔,虽然在塔身上砌出木构装修样式,具有形似木构楼阁式佛塔的外观,但其结构仍是依照砖石建筑本身的特性来设计,并非仿造既定已存的形式。因此,吴越楼阁式佛塔不应被视作对木构佛塔的仿制,而是砖石建筑和佛塔建筑史上重要的创新,之后更影响了宋、辽时期砖石佛塔的发展。因此,从方法论上,必须先将研究焦点从“仿木构”转移至吴越地区砖石结构技术的创新,从关注塔身木构装修样式,转向分析砖石结构内部空间的营造,进而寻找吴越砖石佛塔建筑兴起的原因。从这样的角度出发,对吴越佛塔建筑的研究,就不应仅限于研究建筑本身,而需要重新将佛塔放置回它原本的宗教语境中,探究在特定时期,佛塔如何用建筑方式以及材质转换,来满足新的宗教需求,这也是本文研究闸口白塔重要的前提。

3 “双套筒”结构的创新

吴越国政权建立于唐末,此时各地群雄割据。钱镠(852—932),杭州临安人,于唐昭宗景福二年(893)受封苏杭观察使,是两浙地区实权掌握者。后梁开平元年(907)钱镠被封为吴越王,正式成为吴越国首位统治者。吴越国在江浙的统治持续至太平兴国三年(978),至末位君主忠懿王钱俶(929—988)臣服于北宋政权、纳土归宋为止,历经70余年,前后共五王,在极盛时期,疆域涵盖今日浙江全境、苏州、上海、福建东北部。虽然国祚不长,领土不大,但历任国君均笃信佛教,大量印刷经书,因此杭州的雕版印刷技术异常发达,也反映出吴越境内佛寺林立的事实。

3.1 吴越时期砖石佛塔

按年代排序,功臣塔之后即为晚至钱俶时期的苏州虎丘云岩寺塔(图6),建成于961年。云岩寺塔为八面七级砖身木檐塔,原砖塔外檐木构已损毁,砖砌仿木结构仍清晰可见,塔身外部在各层转角处砌有圆倚柱,每面又有槏柱分为三间,中央设门,两侧原应有隐起的直棂窗,楼层间平坐层砌斗栱。与功臣塔对比,云岩寺塔的仿木构不但更完整,叠涩更突出,也使得腰檐与平坐铺作更加立体。但其最为特别之处是塔内结构。

刘敦桢在1954年《苏州虎丘云岩寺塔》一文中认为,云岩寺塔在砖造塔身之外再加上木构腰檐和平坐勾栏,对木构的模仿比起北魏以来砖石塔程度显著提升。这同样体现在仿木细节前所未有的准确度上,可见建造吴越砖石佛塔者追求的目标,是在外观上极力达到形似木构楼阁式塔的效果。但无论如何相似,云岩寺塔主体还是高层砖石结构,只有通过它的砖石材质以及所构成的内部空间,才显示出其史无前例之处。

但在更进一步追求高度时,改变结构就不得不成为设计的重点。八角形比起方形在垂直受力上更稳定,用来建造高层结构有绝对的优势。同时,比起方形,八角形塔塔身内径加大,容易采用双套筒形式,内外筒相互支撑可形成更稳定的整体结构,这才是改方形为八角形的主因。云岩寺塔的结构方式在吴越地区仅为一个开端,在可确定平面形式的30处吴越塔之中,有19处为八角形,占绝大多数。因此,既然缺乏云岩寺塔之前形制相同的木塔实例和记载,模仿的说法就难以成立,其结构的创新更可能是由于突破过去高层砖石结构方式所致。

3.2 吴越旧地佛塔

瑞光塔的砖石结构承袭吴越形制,但外观上,从副阶往上,各平坐层、腰檐至木构塔顶,比起前期呈现出更完整的木楼阁形式。类似的实例还有上海龙华塔(977年),湖州飞英塔(1069—1201年),苏州报恩寺塔(1131—1162 年)等,虽时期不同,都可视为吴越佛塔的延续。

3.3 仿木构之外

吴越砖石佛塔,不论是木檐砖身或是砖石仿木构,其仿制木建筑构件的三维样式,比起现存唐代砖石佛塔,要更加准确和真实,但也仅限于外形上的相似。基于这样的认知和追求,吴越工匠在建筑和结构上采用前所未有的手段,才是吴越砖石楼阁式佛塔的创新之处。即便如此,还是有两个令人费解的问题。首先,既是砖石塔,为何不采用密檐式塔,而执着于用砖石仿木呢?砖石仿木构塔所耗费的财力和劳力大致并不少于密檐式塔。换句话说,追求“形似”的目的为何呢?其次,如果没有现成的木楼阁式佛塔为原型,吴越工匠最初又如何设计塔身结构和内部空间的构成?高层砖石结构所要求的技术创新是必要的因素,但建筑技术无法完全支配塔内外空间的使用及型塑佛塔的宗教意义。那么,还另有其他因素吗?欲解答以上疑问,必须对吴越佛教有所理解。

4 佛教的兴盛与佛塔的营造

根据魏祝挺整理的数据,文献记载和现存的吴越塔幢中,可以确定营造年代范围的有99 处。以吴越三个时期来划分,初期(893—932年)10处,占10%;中期(932—948年)9处,占9%;后期(948—978年)80处,占81%。吴越后期即忠懿王钱俶在位的30年,这一时期所营造的塔幢数量大幅度超越前50 余年,这跟钱俶本身笃信佛教密不可分,钱俶墓志中称他“凡于万机之暇,口不辍诵释氏之书,手不停披释氏之典”。但历任吴越国王皆崇信释教,唯独钱俶掌权期间大兴佛寺塔幢,就不仅仅是个人信仰之故。首先,后周世宗柴荣(921—959)于显德二年(955)推行毁佛,诏悉毁民间铜器、佛像以铸钱,虽未完全禁止佛教,但对于盛行佛教的吴越而言确实是一种警讯。同时,自钱俶继位以来,原本南方十国割据的局势不断变化,开宝七年(974)北宋朝廷诏钱俶助攻南唐之时,除了吴越之外,仅余南唐、北汉两个南方政权。虽然吴越历来致力于经营与中原势力的关系,但钱俶在位期间,却经历了五代政治最为动荡的时期,振兴佛教则成为钱俶镇国护法的最佳方式。

4.1 金涂塔与宝箧印心经

从现有出土实物来看,吴越后期砖石佛塔建造的原因,恐怕也是为了瘗藏《宝箧印心咒经》和金涂塔,虽然这两者功能不同。《宝箧印心咒经》全称为《一切如来心秘密全身舍利宝箧陀罗尼经》,唐不空所译,经文中道:“安置此陀罗尼与塔像中者,我等十方诸佛,随其方处恒常随逐,与一切时,以神通力及誓愿力加持护念。”钱俶的操作即是以经中所述作为依据,并仿效印度孔雀王朝阿育王(公元前268—前232)在全国修建八万四千座佛塔供奉佛舍利的做法,铸八万四千金涂塔,在吴越各地建塔安置宝箧印陀罗尼经。亦如经文所说,只要塔中安置有此陀罗尼,塔所在之处,“一切如来神力所护”,寄望以此方式为吴越国带来祛病禳灾的福报。

金涂塔亦被称作阿育王塔。有关阿育王造塔事迹,流传已久,从西晋开始便见于文献记载。之后,传说阿育王所建的八万四千佛塔中,有19座分布震旦(即中国),其中一座发现于西晋会稽(今浙江宁波),这也是吴越地区对阿育王塔情有独钟的原因。根据《法苑珠林》,西晋太康二年(281),并州离石(今山西吕梁)有位刘萨何,僧名慧达,在梦里见一胡僧指使他寻找阿育王塔,于是他南行至会稽:

忽于中夜闻土下钟声,即迁记其处剡木为刹。三日间忽有宝塔及舍利从地踊出,灵塔相状青色似石而非石,高一尺四寸,方七寸,五层露盘似西域于阗所造。面开窓子,四周天金,中悬铜磬,每有钟声,疑此磬也。绕塔身上并是诸佛菩萨金刚圣僧杂类等像,状极微细瞬目注睛,乃有百千像现,面目手足咸具备焉。斯可谓神功圣迹非人智所及也,今在大木塔内。

长期以来学界对吴越砖石佛塔的研究多着眼于仿木构,将其看作填补唐宋交接之际木构建筑史空白的重要材料。本文淡化对仿制木构的研究,转而强调砖、石结构本身的特殊性,及其所建构出的塔内塔外、塔身塔基相互关联的复杂宗教空间。文章以杭州闸口白塔为中心,以时间为线索梳理吴越砖石佛塔的发展,认为闸口白塔的微缩尺度、建筑细节、图像程序为该区域佛塔的“模型”。进而分析吴越新型的砖石佛塔如何将建筑、图像、舍利等要素,系统地与礼佛空间结合,建立吴越砖石佛塔最重要的空间语汇与建筑特征。

1 提出问题

闸口白塔(图1)位于距杭州钱塘江北岸约150米的白塔岭上,为仿木构楼阁式实心石塔,八面九级,通高约14.12米,原附属的寺院早已不存。关于闸口白塔的建造年代,有不同说法,但大致都认同不会晚于形制上十分相似的灵隐寺双塔(约960年)。魏祝挺考证文献,进一步将闸口白塔营建时间确定为显德四年(957)。其建筑形制,底层以上各层都由塔身、塔檐和平坐三部分组成,石块雕造拼叠,仿木构的表现比同时期砖塔更为准确。特别是出挑部分,构件皆可按木构尺寸计算,傅熹年认为“这座石塔很可能是按照实际木塔的尺寸缩制而成”。更早之前,梁思成也曾表示,与其将它当作一座建筑物,不如称之为“一件模型”。

图1 杭州闸口白塔(957年)现状照片

确实,相较于吴越时期现存其他砖石佛塔的高度,云岩寺塔47.6米,罗汉院双塔33.3米,以及稍晚北宋时期的瑞光塔43.2米,闸口白塔袖珍很多,但“按照实际木塔尺寸缩制而成”的目的为何呢?称之为“模型”亦具有启发性,不过14.2 米的高度,也并非绝对意义上的缩微。刘敦桢于1936年至苏州考察古建筑,实地调查了该地区吴越时期的罗汉院双塔、云岩寺塔以及北宋的瑞光塔和报恩寺塔。1937年梁思成和林徽因也专程至杭州考察了闸口白塔和灵隐寺双石塔,这两次考察开启了国内学者吴越佛塔建筑研究之先河。新中国成立之后的历次调研工作全面梳理了现存吴越佛塔年代、建筑形制、特征及分布状况,不但增加了确知吴越佛塔的数量,通过建造形制的比较和年代排比,也大致勾勒出吴越佛塔的历史轮廓,近年来更不乏杰出的研究成果。在此基础上,学界对吴越佛塔的理解不断丰富完善。但整体上,吴越佛塔建筑研究的重点,仍未脱离其砖石仿木构的特征,但如果仅着眼于此,将无法充分回答上述闸口白塔尺度的问题。

长期以来,闸口白塔的研究方向和思路多受限于现存文献和实际资料,认为其作为存世为数不多的吴越砖石佛塔,在缺乏唐末五代木塔实例、明确见于史料者亦不多的情况下,仍然提供了参照物,弥足珍贵,填补了历史空缺。然而,从这个角度出发的研究,不但将佛塔“形式化”或“形象化”,也忽略了吴越佛塔不同于前期而新发展出的建筑和结构上的特征。缺乏对吴越时期宗教环境的探讨,也就无法深入发掘吴越佛塔的宗教意义。比如,学者在对闸口白塔仿木构建筑进行讨论时,鲜少将塔身上丰富的宗教图像和陀罗尼咒文纳入考量。

图2 闸口白塔三维扫描模型(南面)

近年来浙江大学文化遗产研究所对闸口白塔进行了三维图像扫描(图2),使我们对塔身的图像程序有了更进一步的认识。基于该塔图像的内容,尤其是佛塔建筑与图像之间的关系,本文认为闸口白塔虽然尺度较小,没有内部空间,但其佛塔功能和宗教意义与同时期砖石佛塔相仿,都是吴越地区晚期佛塔崇拜之风的产物。研究闸口白塔,就不能将之抽离出吴越佛塔整体的发展脉络。因此,本文的讨论并非局限于闸口白塔,而是从两个不同的研究视角出发:首先着眼于营造技术和材质,再将闸口白塔置于当时佛教、图像以及宗教视觉文化交替互相影响的历史语境之中,分析闸口白塔的结构与空间如何塑造它的宗教功能和意义。期待这样的研究方法对研究吴越时期砖石佛塔起到启示作用。2 吴越楼阁式“仿木构”砖石佛塔

张驭寰在《中国佛塔史》绪论中,开宗明义地指出:“凡是建造中国式的塔,都离不开中国木结构建筑。也就是说,中国木结构建筑在塔中得到充分体现。”这应该代表了学界的一类观点,持此看法的一些学者认为,现存唐代砖石楼阁式佛塔以方形平面为主,进入五代之后,却几乎都是八角平面,合理的解释是:“这种变化主要与木塔结构做法改变有关。”换句话说,既然砖石塔是对木塔形式的一种模仿,唐宋时期砖石楼阁式塔平面的变化,反映了这一时期木塔平面的转变。尚存的吴越砖石佛塔处在唐宋之间,见证了这一关键历史时期的发展,重要性自然不言而喻。但事实是否如此呢?

上述看法的成立需要以下前提:木构楼阁式塔与砖石仿木构楼阁式塔同时并存,且前者作为后者的参照原型。据文献和实物统计,已确知的吴越佛塔共109处,应全数皆为楼阁式塔,其中能够确定建材的共有69处,包括44座木檐砖身塔、9座砖石仿木构塔、12座铁塔。而木塔则仅有4座,占已知吴越佛塔总数的3.2%。当然,现存数量少不能作为否认木塔为砖石塔原型的理由,但若吴越地区的砖石楼阁式塔确实以木塔为原型,木塔的建造时间至少应早于950—960年。然而,现阶段无论是文献或现存材料,均无法证实有这类原型的存在。

图3 西安唐代兴教寺玄奘法师墓塔

图4 西安唐代香积寺塔

其实,“木塔作为其他材质塔的原型”这一论断其来有自。早期佛塔以木构为主,最晚在北魏时期就可见“仿木构”石塔的零星记载,隋唐沿袭北魏造塔之风,长安城内就有高层木塔数座,但缺乏更详细的记载。找寻隋唐时期高层木构建筑成就的例证,只能求助于同时期的楼阁式砖塔,比如,西安大慈恩寺塔(大雁塔)、兴教寺玄奘法师墓塔(图3),或是具密檐特征的香积寺塔(图4)等,将其视为对当时楼阁式木塔形式的模仿。五代、宋、辽时期则是另一个佛塔蓬勃发展的历史阶段,但绝大多数木构未能保存至今,遗存的砖石楼阁式塔,顺理成章地成了学者窥探当时楼阁式塔造型与风格的依据。如罗哲文所说:“从盛唐开始模仿木建筑的结构样式,影响到宋塔的形制。”五代和宋的砖石佛塔,有仿木构者确实占多数,但如同前数据所显示的,以吴越为例,木构佛塔数量极少,并非未保存下来,而是不建,说明唐末之后佛塔材质与结构逐渐从木构改为砖石。而新兴的砖石佛塔,虽然在塔身上砌出木构装修样式,具有形似木构楼阁式佛塔的外观,但其结构仍是依照砖石建筑本身的特性来设计,并非仿造既定已存的形式。因此,吴越楼阁式佛塔不应被视作对木构佛塔的仿制,而是砖石建筑和佛塔建筑史上重要的创新,之后更影响了宋、辽时期砖石佛塔的发展。因此,从方法论上,必须先将研究焦点从“仿木构”转移至吴越地区砖石结构技术的创新,从关注塔身木构装修样式,转向分析砖石结构内部空间的营造,进而寻找吴越砖石佛塔建筑兴起的原因。从这样的角度出发,对吴越佛塔建筑的研究,就不应仅限于研究建筑本身,而需要重新将佛塔放置回它原本的宗教语境中,探究在特定时期,佛塔如何用建筑方式以及材质转换,来满足新的宗教需求,这也是本文研究闸口白塔重要的前提。

3 “双套筒”结构的创新

吴越国政权建立于唐末,此时各地群雄割据。钱镠(852—932),杭州临安人,于唐昭宗景福二年(893)受封苏杭观察使,是两浙地区实权掌握者。后梁开平元年(907)钱镠被封为吴越王,正式成为吴越国首位统治者。吴越国在江浙的统治持续至太平兴国三年(978),至末位君主忠懿王钱俶(929—988)臣服于北宋政权、纳土归宋为止,历经70余年,前后共五王,在极盛时期,疆域涵盖今日浙江全境、苏州、上海、福建东北部。虽然国祚不长,领土不大,但历任国君均笃信佛教,大量印刷经书,因此杭州的雕版印刷技术异常发达,也反映出吴越境内佛寺林立的事实。

3.1 吴越时期砖石佛塔

图5 浙江临安功臣塔,915年

图6 苏州虎丘云岩寺塔,961年

吴越地区现存最早的佛塔是浙江临安功臣塔(图5),建成于贞明元年(915),由钱镠亲自主持营建,可视为吴越初期佛塔的代表。该塔为方形五级,单筒空心结构,腰檐用平砖叠涩,每层砌出木构件。与唐代砖石佛塔相比,出檐较浅,但多了平坐,之下用斗栱,仿木构较前期复杂。从形制和结构来看,吴越初期佛塔仍承袭了唐代关中地区的传统。按年代排序,功臣塔之后即为晚至钱俶时期的苏州虎丘云岩寺塔(图6),建成于961年。云岩寺塔为八面七级砖身木檐塔,原砖塔外檐木构已损毁,砖砌仿木结构仍清晰可见,塔身外部在各层转角处砌有圆倚柱,每面又有槏柱分为三间,中央设门,两侧原应有隐起的直棂窗,楼层间平坐层砌斗栱。与功臣塔对比,云岩寺塔的仿木构不但更完整,叠涩更突出,也使得腰檐与平坐铺作更加立体。但其最为特别之处是塔内结构。

图7 云岩寺塔剖面图与一层塔基平面图

功臣塔承袭唐代单筒结构传统,按塔形用砖砌出厚墙,但内部中空,像建了一个空筒,然后在筒内安装木楼板和楼梯,供登塔使用。云岩寺塔则是现存最早的双套筒结构,由内外两层塔壁组成,内壁之内做成塔心室,内外壁之间则砌出环绕的回廊(图7),内外壁即以各层回廊连结并相互支撑,加强了整座塔结构的刚性和稳定性。除塔身外的仿木,塔内回廊两侧,在转角处也都砌出圆倚柱,上施转角铺作,壁面也用槏柱划分成开间,与塔外如出一辙。从内到外,云岩寺塔与功臣塔形成天壤之别。刘敦桢在1954年《苏州虎丘云岩寺塔》一文中认为,云岩寺塔在砖造塔身之外再加上木构腰檐和平坐勾栏,对木构的模仿比起北魏以来砖石塔程度显著提升。这同样体现在仿木细节前所未有的准确度上,可见建造吴越砖石佛塔者追求的目标,是在外观上极力达到形似木构楼阁式塔的效果。但无论如何相似,云岩寺塔主体还是高层砖石结构,只有通过它的砖石材质以及所构成的内部空间,才显示出其史无前例之处。

图8 河南登封会善寺净藏禅师砖塔,746年

首先,云岩寺塔的八角平面虽有前例可循,但即使算上单层佛塔,吴越之前也仅有唐代一例,即天宝五年(746)河南登封会善寺净藏禅师砖塔(图8)。在佛塔普遍为方形的唐代,净藏禅师砖塔的形制无疑是具有突破性的。同样具有突破性的还有贞元九年(793)山西运城泛舟禅师墓塔,圆形平面砖构。但这两种样式在唐代都是孤例,也均为墓塔,特殊的平面形状是否与其功能相关尤待考证。可以确定的是,这两座墓塔的平面形状并非为结构之需。两座墓塔残高都在10米左右,高于10米的方形墓塔不在少数,如山东历城神通寺四门塔(611年)通高15.4米,明显高于这两座墓塔,因此可知单层佛塔不需要为了追求高度而改变结构。但在更进一步追求高度时,改变结构就不得不成为设计的重点。八角形比起方形在垂直受力上更稳定,用来建造高层结构有绝对的优势。同时,比起方形,八角形塔塔身内径加大,容易采用双套筒形式,内外筒相互支撑可形成更稳定的整体结构,这才是改方形为八角形的主因。云岩寺塔的结构方式在吴越地区仅为一个开端,在可确定平面形式的30处吴越塔之中,有19处为八角形,占绝大多数。因此,既然缺乏云岩寺塔之前形制相同的木塔实例和记载,模仿的说法就难以成立,其结构的创新更可能是由于突破过去高层砖石结构方式所致。

图9 日本奈良法隆寺五重塔

采用双套筒出自稳定结构的需要,也因此大体决定了塔内空间的构成。内外筒之间的空间自然形成了回廊,内筒之内也合理地在每层中形成了前所未有的“塔心室”。早期木构佛塔中多建有塔心柱,标识佛舍利所在的神圣中心,为佛塔地面以上最关键的象征性构件。从日本奈良现存法隆寺五重塔(图9)、法起寺三重塔等例子窥知,塔心柱贯穿塔身,占据绝大空间,直通塔顶覆钵处,支撑塔刹。一层作为礼佛空间,以上各层由于没有可使用空间,不设楼板或楼梯供登楼使用。但初唐之后,在关于楼阁式高层木塔有限的文献中,不再见塔心柱的做法,唐代遗存的方形佛塔似乎也不用塔心柱。唐代砖塔塔体结构大致分为厚壁中空式(即单筒结构)和实心式,塔顶皆有塔刹,实心塔中是否建有塔心柱并不明确,但中空式则多用楼板分隔出内部楼层,不见塔心柱的做法,吴越早期的功臣塔亦是如此。而云岩寺塔中塔心室的出现,虽不与塔心柱完全等同,似乎可以视作有意识的回归,重新强调中心塔柱在佛塔中的象征意义,这从剖面图中可窥知一二(图7)。

图10 苏州罗汉院双塔(982年) 正立面与剖面图

第一至第五层的塔心室,纵向上组成塔内中心轴线,充分体现其重要性。第一至第四各层都有厚实砌砖层作为楼板,第五、六、七层的塔心室则无隔断,呈连续的垂直空间。刘敦桢在考察该塔时,对此感到不解,表示“疑是木板年久毁坏”。其实,第七层顶部后加的砖造穹窿顶掩盖了原始安置塔刹的结构,比照类似佛塔,原塔刹的位置也可推测出来。比如,苏州罗汉院双塔,建于宋太平兴国七年(982),有巨大的铁刹,刹杆穿过塔顶,直入最上二层,成为塔刹柱,以下各层则在塔中央形成连续的“塔心室”(图10),云岩寺塔塔刹的做法应该与此类似。比较南北朝以降至隋唐初期塔心柱的设置,云岩寺塔和罗汉院双塔的做法呈现出另一种塔中心模式,除了体现中心塔柱原始标识神圣中心的象征意义,也在佛塔中心提供更多的礼拜空间。另外,内外壁之间形成的回廊,每层设有楼梯供上下,一改过去仅能在佛塔首层绕行中心塔柱礼佛的情况。信众可在每一层环绕塔心室,逐层而上,开启了吴越地区佛塔内部仪式空间的新形式。围绕上述特点,之后的吴越佛塔历史逐渐展开。

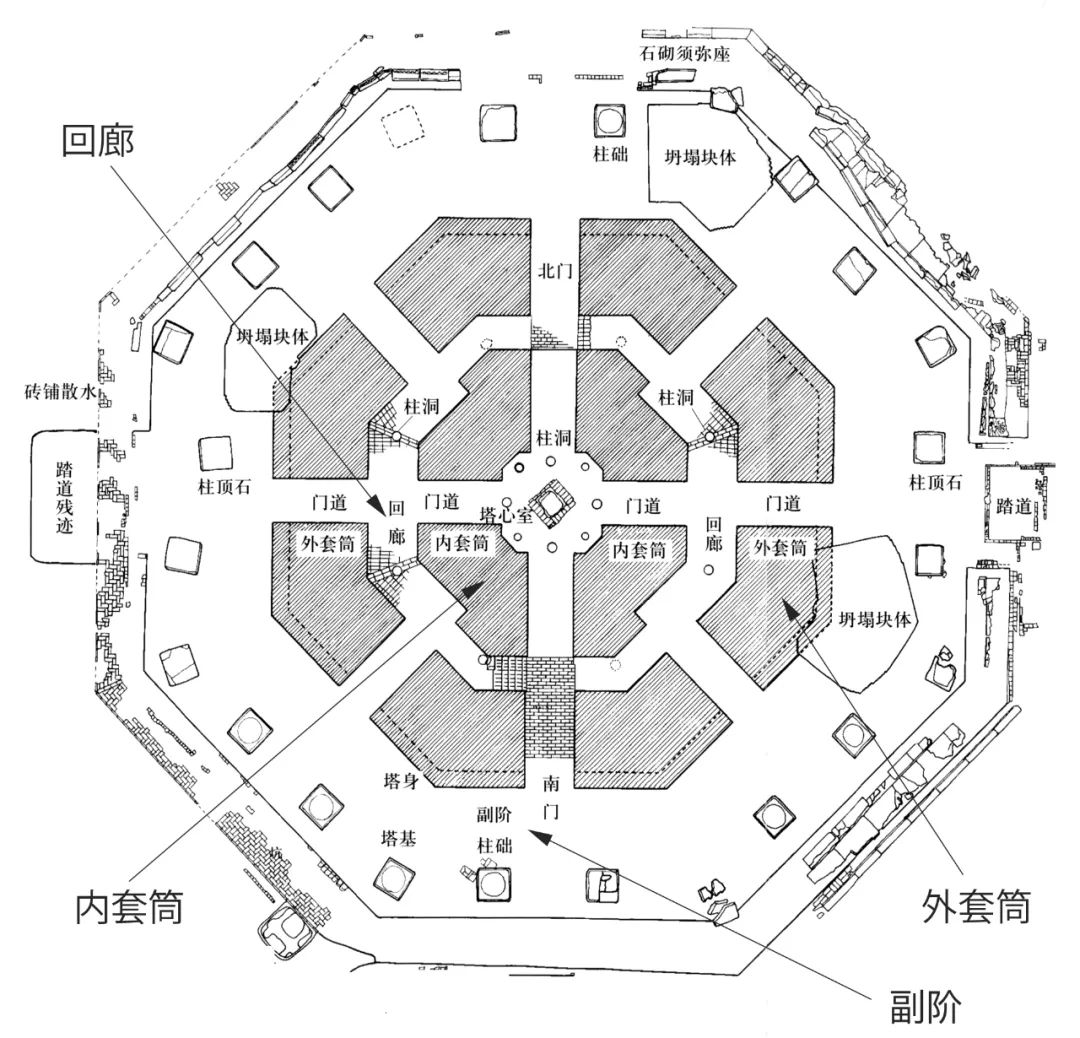

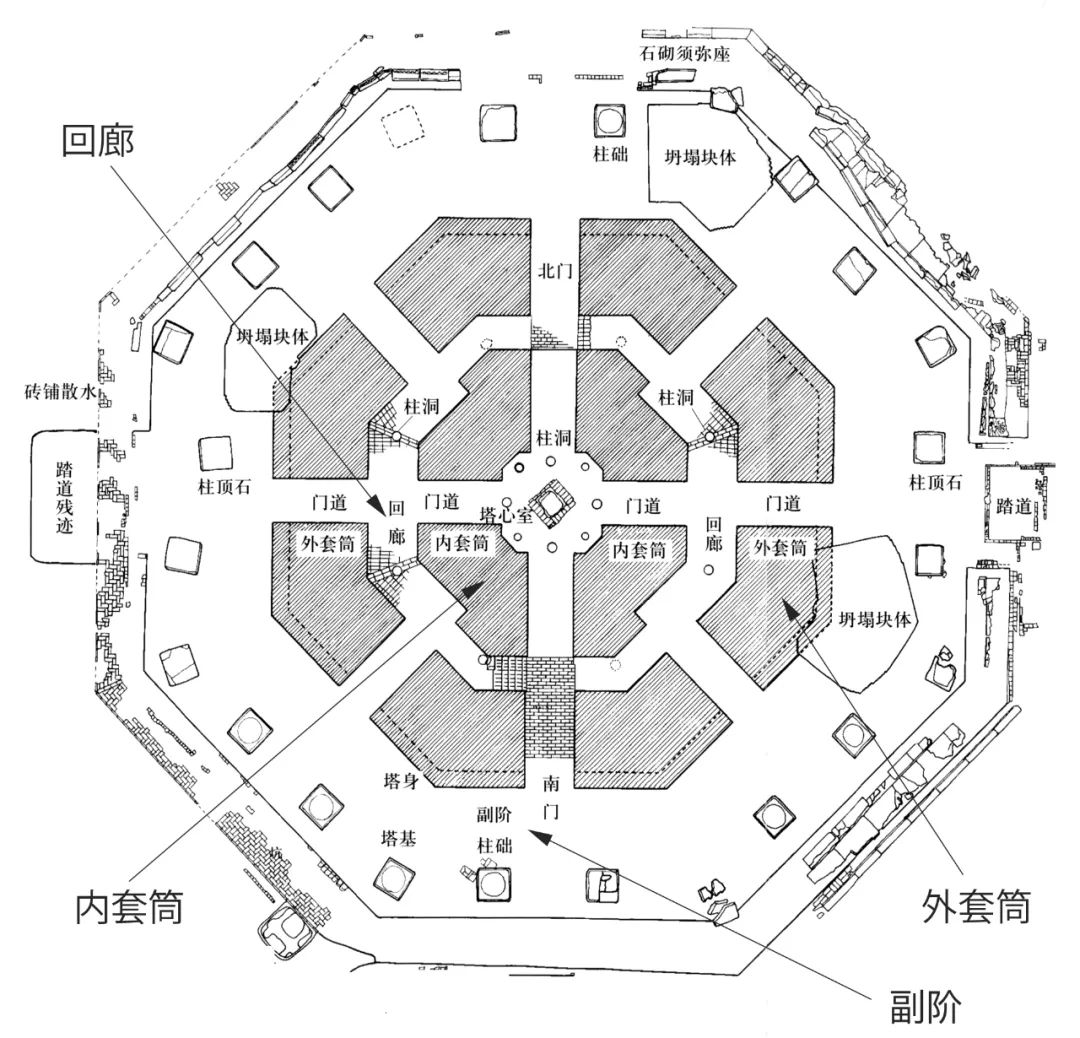

图11 杭州雷峰塔(977年)塔基平面图

雷峰塔始建于开宝五年(972),完工于太平兴国二年(977),为八角五级木檐砖身塔。可惜在中华民国十三年(1924)年倒坍,塔内的情况不得而知。从塔基的形式来看(图11),也是双套筒结构无疑,八面皆开门直通塔心室。同时,雷峰塔底层还有副阶周匝,加长了总内径。从平面上看,塔基呈两圈同心圆,副阶回廊供信众在入塔前绕行使用,也更加凸显了塔心室的中心位置。前述苏州罗汉院双塔与建于太平兴国三年(978)的苏州楞伽寺塔(图12),均为木檐砖身楼阁式塔,平面较云岩寺塔与雷峰塔小,形体狭长,单筒式结构就可满足需求,仅在四正面各辟一门,直通塔心室,而无回廊。但楞伽寺塔原还有副阶,宽2米,弥补了内部缺失回廊的不足,信众仍可在副阶绕行后入塔,塔内亦有楼梯供登临。

图12 苏州楞伽寺塔(978年)立面照片及最下三层平面图

在佛塔底层增建副阶,唐代未有前例,也不见于吴越初期的功臣塔,钱俶时期才始见副阶的使用。雷峰塔之外,更早的黄岩瑞隆感应塔(963年)、平阳宝胜寺双塔(965年)等都建有副阶,且均为八角平面。副阶在吴越地区的使用,不但与创新的砖石塔有关,恐怕亦与入塔者绕行的仪式需求密不可分。3.2 吴越旧地佛塔

图13 苏州瑞光塔(1004—1030年)剖面图与首层平面图

入宋之后,吴越旧地所建造的砖石佛塔又有了新的变化,可视为前期基础上的发展。苏州瑞光塔(图13),建于北宋景德元年至天圣八年(1004—1030),为八面七级木檐砖身塔,属于双套筒结构,塔的首层设副阶,但塔内第一至第五层不设塔心室,而是用砖砌实心塔心与塔身外壁用砖叠涩相连,构成回廊的顶棚和楼板。第六、七层的塔心室则是相连的垂直空间,中央立塔刹柱,支撑塔顶塔刹。虽与之前讨论的连续塔心室的做法不同,但两者所透露出的强调佛塔中心竖向轴线的思路一脉相承。瑞光塔塔内回廊两壁加开佛龛,入塔可绕行礼佛,在之前仅有回廊的基础上又进一步。瑞光塔的砖石结构承袭吴越形制,但外观上,从副阶往上,各平坐层、腰檐至木构塔顶,比起前期呈现出更完整的木楼阁形式。类似的实例还有上海龙华塔(977年),湖州飞英塔(1069—1201年),苏州报恩寺塔(1131—1162 年)等,虽时期不同,都可视为吴越佛塔的延续。

3.3 仿木构之外

吴越砖石佛塔,不论是木檐砖身或是砖石仿木构,其仿制木建筑构件的三维样式,比起现存唐代砖石佛塔,要更加准确和真实,但也仅限于外形上的相似。基于这样的认知和追求,吴越工匠在建筑和结构上采用前所未有的手段,才是吴越砖石楼阁式佛塔的创新之处。即便如此,还是有两个令人费解的问题。首先,既是砖石塔,为何不采用密檐式塔,而执着于用砖石仿木呢?砖石仿木构塔所耗费的财力和劳力大致并不少于密檐式塔。换句话说,追求“形似”的目的为何呢?其次,如果没有现成的木楼阁式佛塔为原型,吴越工匠最初又如何设计塔身结构和内部空间的构成?高层砖石结构所要求的技术创新是必要的因素,但建筑技术无法完全支配塔内外空间的使用及型塑佛塔的宗教意义。那么,还另有其他因素吗?欲解答以上疑问,必须对吴越佛教有所理解。

4 佛教的兴盛与佛塔的营造

根据魏祝挺整理的数据,文献记载和现存的吴越塔幢中,可以确定营造年代范围的有99 处。以吴越三个时期来划分,初期(893—932年)10处,占10%;中期(932—948年)9处,占9%;后期(948—978年)80处,占81%。吴越后期即忠懿王钱俶在位的30年,这一时期所营造的塔幢数量大幅度超越前50 余年,这跟钱俶本身笃信佛教密不可分,钱俶墓志中称他“凡于万机之暇,口不辍诵释氏之书,手不停披释氏之典”。但历任吴越国王皆崇信释教,唯独钱俶掌权期间大兴佛寺塔幢,就不仅仅是个人信仰之故。首先,后周世宗柴荣(921—959)于显德二年(955)推行毁佛,诏悉毁民间铜器、佛像以铸钱,虽未完全禁止佛教,但对于盛行佛教的吴越而言确实是一种警讯。同时,自钱俶继位以来,原本南方十国割据的局势不断变化,开宝七年(974)北宋朝廷诏钱俶助攻南唐之时,除了吴越之外,仅余南唐、北汉两个南方政权。虽然吴越历来致力于经营与中原势力的关系,但钱俶在位期间,却经历了五代政治最为动荡的时期,振兴佛教则成为钱俶镇国护法的最佳方式。

4.1 金涂塔与宝箧印心经

图14 雷峰塔藏经《宝箧印陀罗尼经》,975年

关于钱俶振兴佛教事业的记载,主要来自于南宋志磐的《佛祖统纪》,书中宋太祖建隆元年(960)十月条称:“吴越王钱俶,天性敬佛,慕阿育王造塔之事,用金铜精钢造八万四千塔。中藏《宝箧印心咒经》,布散部内,凡十年而讫功。”这里所述用金铜铸造的宝塔文献中多称“金涂塔”,一般根据《佛祖统纪》记载认为作为藏纳《宝箧印心咒经》之用,但这与实际做法有些差异。至今总共出土了19 件刻有“吴越国王俶敬造宝塔”的实例,按照铸铭,钱俶在位期间两次集中铸造金涂塔,第一次于显德二年(955),即周世宗灭佛当年,第二次在十年之后,宋太祖乾德三年(965),符合《佛祖统纪》的记载。但出土的金涂塔中藏有经卷的仅有一例,似乎金涂塔并非专为藏宝箧印经而铸。再从宝箧印经卷的印本时间来看,目前已发现的三个印本,分别印刷于周显德三年(956)、北宋乾德三年(965)以及北宋开宝八年(975)。前两次与金涂塔铸造年代一致。第三次雕印较晚,是钱俶专为雷峰塔藏经而印造的(图14)。虽然钱俶铸造的金涂塔可能并非专门为藏宝箧印经所用,但二者的确是钱俶佛教事业中相关并存的两项计划,同时发生在吴越大兴佛塔之时。这就为研究吴越佛塔建筑式样和结构创新提供了重要的历史背景和宗教语境。从现有出土实物来看,吴越后期砖石佛塔建造的原因,恐怕也是为了瘗藏《宝箧印心咒经》和金涂塔,虽然这两者功能不同。《宝箧印心咒经》全称为《一切如来心秘密全身舍利宝箧陀罗尼经》,唐不空所译,经文中道:“安置此陀罗尼与塔像中者,我等十方诸佛,随其方处恒常随逐,与一切时,以神通力及誓愿力加持护念。”钱俶的操作即是以经中所述作为依据,并仿效印度孔雀王朝阿育王(公元前268—前232)在全国修建八万四千座佛塔供奉佛舍利的做法,铸八万四千金涂塔,在吴越各地建塔安置宝箧印陀罗尼经。亦如经文所说,只要塔中安置有此陀罗尼,塔所在之处,“一切如来神力所护”,寄望以此方式为吴越国带来祛病禳灾的福报。

金涂塔亦被称作阿育王塔。有关阿育王造塔事迹,流传已久,从西晋开始便见于文献记载。之后,传说阿育王所建的八万四千佛塔中,有19座分布震旦(即中国),其中一座发现于西晋会稽(今浙江宁波),这也是吴越地区对阿育王塔情有独钟的原因。根据《法苑珠林》,西晋太康二年(281),并州离石(今山西吕梁)有位刘萨何,僧名慧达,在梦里见一胡僧指使他寻找阿育王塔,于是他南行至会稽:

忽于中夜闻土下钟声,即迁记其处剡木为刹。三日间忽有宝塔及舍利从地踊出,灵塔相状青色似石而非石,高一尺四寸,方七寸,五层露盘似西域于阗所造。面开窓子,四周天金,中悬铜磬,每有钟声,疑此磬也。绕塔身上并是诸佛菩萨金刚圣僧杂类等像,状极微细瞬目注睛,乃有百千像现,面目手足咸具备焉。斯可谓神功圣迹非人智所及也,今在大木塔内。