专家观点

周玉端;李英华:旧石器类型学与技术学的回顾与反思

从19世纪后半期在西欧逐渐确立到今天,旧石器考古学经历了一百多年的发展①。在此期间,旧石器考古的研究方法、内容和所涉学科也在不断扩展,不过客观而言,针对最为常见的打制石器本身的研究视角并不多,除了微痕、残留物、拼合等方法以外,使用时间最长、影响最深远的可能要属类型学和技术学两大范式。这两大研究范式的系统形成都发生在20世纪的法国学术界,随后它们在世界范围内产生了深刻的影响,成为现在旧石器研究者的主要研究方法②。虽然学术界对类型学的批评声音几乎伴随着它的整个发展和运用过程,但是很多批评并不是建立在对类型学的目的和局限的客观认识之上,甚至许多学者误将类型划分与定名等同于类型学研究。打制石器的技术研究从20世纪60年代开始逐渐成为新的研究领域,到目前已经形成比较完善的研究体系③。“旧石器技术研究”这一术语在国内学术界并不陌生,近年来在不少研究中得到了运用。不过部分研究者对技术学研究的目标、路径和作用的理解不够准确,存在对技术学研究的粗浅模仿,进而带来研究方法和研究结论的误导。鉴于此,对这两大研究范式出现的学术背景、发展脉络、研究目的和思维特征进行分析是十分必要的。同时反思其运用过程中产生的问题也可以深化我们对这两种研究体系的认识,为今后的研究实践提供科学参考。

一、从标准化石到类型学

在19世纪的早期史前考古活动中,打制石器、人类遗骸和绝灭动物的共存关系逐渐被判明,石制品的人工属性及其年代的古老性也逐渐被学术界承认④。这一时期对于石制品的命名和分类就已经出现,有时候它们被命名为“工具”以说明其人工属性;有时候则被赋予具体的名字,如石斧、刮削器等⑤,这些命名包含研究者根据自身经验推测工具“功能”的信息。在当时的学术和社会背景下,打制石器作为一种前所未知的新事物,不管是研究者还是古物收藏机构,首先面临的问题是对其进行命名和分类。由于很多发现者具有地质学和古生物学的学术背景,所以他们对石器的处理方式类似于古生物化石的分类和命名方式⑥。

从19世纪后半期开始,石器分类方案被不断提出⑦。1861年,法国史前考古的奠定者之一,古脊椎动物学家和考古学家拉德特(Edouard Lartet)根据动物化石演化分辨出古人类所处的四个不同时期:洞熊时代、猛犸象时代、驯鹿时代和原牛时代⑧,这种初步的历时性阶段划分的尝试就来源于古生物学的启发。1872年,考古学家莫尔蒂耶(Gabriel de Mortillet)提出了一个不同的划分方式。他观察了很多遗址的地层,根据石制工具的类型和进化,将西欧的旧石器时代划分为五个线性发展的文化阶段:舍利、阿舍利、莫斯特、梭鲁特和马德格林。这个年代序列是通过遗址地层关系和古生物化石年代建立的,每个阶段由具有“标准化石”(Fossile Directeur)意义的石器工具来代表,各阶段则用具有代表性的遗址所在村庄的名字来命名⑨。莫尔蒂耶的阶段划分主要是基于文化标准,即石器工具类型。这个旧石器时代编年后来又得到进一步完善,如步日耶(Henri Breuil)根据工具加工的精细化程度,石叶、端刮器、雕刻器、尖状器等的特征和种类,以及骨器的丰富程度等,在莫斯特和梭鲁特之间增加了一个奥瑞纳旧石器晚期阶段⑩。

20世纪中期以前,石器工业的研究仍然沿袭了莫尔蒂耶的“标准化石”代表文化阶段的做法,根据遗址的地层序列建立起相对年代,石器文化的进化是线性的、普遍同步的。不过这种方法的局限日益明显,如很多地层并不确定,阐释建立在个人观点和经验之上,标准化石越来越多,术语定义也很有问题,线性进化理论在遗址地层上也被证明是有问题的(11)。由于进化论的强大影响,旧石器文化的发展在20世纪中期以前一直被视为类似于生物自然连续进化的过程,而真正具有考古学文化意义的类型学体系的建立则是20世纪中期以后由博尔德(Fran ois Bordes)推动完成的。面对越来越混乱的石器命名,博尔德通过细致观察、打制实验和遗址发掘,经过近10年的修正和完善,于1961年首次出版《旧石器时代早中期的类型学》,提供了一个旧石器时代早中期石器工具类型的清单,涉及大量工具的命名、定义和线图(12)。而他同为考古学家的妻子(Denise de Sonneville-Bordes)则发表了一个旧石器时代晚期石器工具类型的清单(13)及对它们的详细定义和描述(14)。

ois Bordes)推动完成的。面对越来越混乱的石器命名,博尔德通过细致观察、打制实验和遗址发掘,经过近10年的修正和完善,于1961年首次出版《旧石器时代早中期的类型学》,提供了一个旧石器时代早中期石器工具类型的清单,涉及大量工具的命名、定义和线图(12)。而他同为考古学家的妻子(Denise de Sonneville-Bordes)则发表了一个旧石器时代晚期石器工具类型的清单(13)及对它们的详细定义和描述(14)。

虽然在博尔德同时代或其前后都有人做类型划分的研究工作,但是只有他的类型清单(Type-list)产生了更大的影响,极大地方便了世界同行间的交流(15)。然而直到今天,很多研究者误以为这种类型清单就是类型学。其实,它并不是类型学,它只是当时应规范化研究需要而出现的产物,正如博尔德本人一再强调的,类型清单本身只是描述性的,其作用类似于一本字典,可以供其他研究者命名参考,从而结束学术界混乱的用语,这是博尔德的初衷(16)。但是,博尔德并没有满足于石器工具类型的辨识和命名,他认为打制者有清楚的意识,知道自己想要什么类型的工具,而且有能力打制出这种工具类型,所以研究者划分出来的类型可以反映古人的制作目的,即古人想要的工具类型(17)。博尔德承认这种看法虽然有一定的缺陷,但是其有利的作用是主要的(18),他的这种信念使得类型划分上升到人群-文化阐释的层次,即不同的类型组合可以代表不同的人群。为了更直观地展示石器工业的主要特征和区分不同的工业,他采用了统计分析和量化图表的方式(被称为“博尔德方法”)来呈现不同工具类型在整个石器工业中的比例分布(19),从而使得不同层位或遗址间石器组合的比较变得更加可视化,并借此方法区分出不同的莫斯特组合。这种注重工具组合的方法与之前单个器物间的比较相比是一种很大的进步,也帮助他完成了莫斯特文化石器工具组合多样性的识别,并认为不同的工具组合代表了不同的人群(20)。这些是博尔德类型学思想的核心内容。通过统计分析而识别出来的不同的石器类型组合具有特定的历史、文化意义,可以代表不同人群的存在,这正是博尔德类型学理论和方法体系中最为重要的方面(21)。关于类型学的阐释问题,他曾多次将类型学研究的最终目的比喻为:对于未来的考古学家,轿车的用途是交通工具,但是如果知道这辆汽车是菲亚特、福特、雷诺还是大众的将会更加有趣(22)。由此,我们可以看到博尔德思想的最终目标是透过工具类型见到人类文化和人群历史。他的方法将打制石器研究带入到文化-历史研究阶段,而类型划分只是其中一个具体的研究操作,因而不能将其等同于类型学。这一点常被其他研究者误解和误用,以至于有学者一方面仅根据石器清单来简单命名和分类,一方面又对类型学方法进行批评,这是不客观的。

二、对类型学的评论

博尔德的方法被认为极大地推动了20世纪五六十年代的旧石器研究,然而这个类型学范式在不同层次上也受到许多批评。有的质疑工具类型划分的主观性,认为过于依赖研究者的主观意志和经验,划分标准也不统一(23)。有的认为石器加工是一个离心过程,其形态并不稳定,打制者头脑中并不存在一个稳定的类型概念(24),静态的分类观察并不都是具有概念模板意义的类型,还可能是半成品或废品(25)。有的认为器物的名称就包含了功能信息,而这可能并不符合实际(26)。有研究者对类型学的解释层面提出质疑,认为石器工业的不同组合并不一定代表不同人群,而是同一人群从事不同功能活动的结果,如季节性活动,或不同的专业化活动形成的不同组合(27)。还有人认为类型学虽然在建立文化序列方面十分有用,但却难以提供关于遗址功能、人类组织策略以及遗址形成过程等方面的信息,对于理解人类活动帮助不大(28)。在类型学研究的实际操作过程中,研究者往往只注重典型工具而轻视其他石制品,因而是十分浪费考古资料的一种研究方法(29)。还有些研究者认为划分工具类型而不探索具体的技术行为显得有些“缺乏对人类本身的关照”(30)。

客观地说,这些批评中的一部分确实是类型学方法所面临的问题。博尔德也承认类型划分只是出于规范化的需要,然而由于工具被命名得太快,它们的用途也被毫无顾忌地根据形制做出了推断(31)。后来的研究在一定程度上偏离了博尔德类型学的初衷。其实,他对莫斯特工业多样性的解释(不同工具组合代表不同人群)是经过严谨分析和全面考虑的最终结果。他发现从年代、气候、环境的角度来解释莫斯特工业的多样性都不合适,因为均可以找到反例,所以最后认为它们对应着不同的人群可能是最恰当的解释(32)。将类型划分中遇到的问题等同于博尔德类型学体系的缺陷是不公正的。对于这些批评,博尔德也有着清楚的认识,他不过是在尽可能地发挥类型学的长处,尤其是发挥它在识别文化和人群方面的优势(33)。所以,对于博尔德的类型学方法的评价,我们倾向于从历史中辩证地看待。在第二次世界大战之后的法国和世界其他各地,大量遗址的发掘导致考古资料的快速积累。面对纷杂的材料和混乱的命名,提供一个相对合理的命名标准和方法是当时极为迫切的需求,博尔德规范了旧石器早中期工具类型的术语且被广泛借用,极大地方便了学者间的交流(34)。其量化统计分析方法为石器工业间的比较提供了相对客观的途径。他对莫斯特文化石器工具组合的解释至今仍然发挥着影响。所以在一定程度上,他几乎将类型学的作用发挥到了最大。类型学固然不能提供技术、遗址功能等方面的信息,类型划分的过程也确实无法避免主观性,但是这些不应是它被批评的地方。他推动了旧石器研究从标准化石法到类型学的转变,而这一转变其实有更深层次的意义。从考古学史的角度看,这一转变迎合了新的考古发掘方法的出现,即从以前注重地层垂直方向的变化,到兼顾水平层的共时性研究(35),进而使研究者从历时性文化序列的构建(比如莫尔蒂耶等人的编年序列),逐渐走向共时性的文化研究,推动旧石器考古研究发展到一个新阶段。

三、从操作链、打制实验到技术学

在类型学形成和发展过程中,法国学术界同时存在着另外一条以史前技术为研究对象进而理解人与社会以及技术进化的研究路径。20世纪60年代,勒卢瓦古朗(Andr Leroi-Gourhan)在民族学的研究中提出“操作链”(Cha

Leroi-Gourhan)在民族学的研究中提出“操作链”(Cha ne Op

ne Op ratoire)(36)的动态理念,70年代研究者开展了诸多田野考古工作(包括在潘色旺的发掘和拼合研究)和旨在复原石器生产过程的打制实验(37),这样“操作链”理念指导下的技术学研究得以系统实践。到80年代中期以后,技术学体系基本成熟,而且研究者将其分解为“技术-认知学”和“技术-经济学”两个互补的研究方向。通过“技术阅读”和“操作程式”的复原,可以系统揭示古人类在打制石器过程中运用的技术知识,并从社会经济学角度对技术行为进行解释。90年代,研究者基于对带刃工具的技术逻辑和规则的认知,探索出针对工具的技术-功能分析法,从而为推测工具的预设性功能和使用方式开创了一条新的路径(38)。此后,得益于对西蒙栋(Gilbert Simondon)关于技术物品存在方式及其结构进化的借鉴(39),对德福吉(Yves Deforge)关于技术进化谱系思想的吸收(40),以及对认知人类工程学家拉巴戴尔(Pierre Rabardel)关于工具分析的参考(41),巴黎第十大学南特学派(

ratoire)(36)的动态理念,70年代研究者开展了诸多田野考古工作(包括在潘色旺的发掘和拼合研究)和旨在复原石器生产过程的打制实验(37),这样“操作链”理念指导下的技术学研究得以系统实践。到80年代中期以后,技术学体系基本成熟,而且研究者将其分解为“技术-认知学”和“技术-经济学”两个互补的研究方向。通过“技术阅读”和“操作程式”的复原,可以系统揭示古人类在打制石器过程中运用的技术知识,并从社会经济学角度对技术行为进行解释。90年代,研究者基于对带刃工具的技术逻辑和规则的认知,探索出针对工具的技术-功能分析法,从而为推测工具的预设性功能和使用方式开创了一条新的路径(38)。此后,得益于对西蒙栋(Gilbert Simondon)关于技术物品存在方式及其结构进化的借鉴(39),对德福吉(Yves Deforge)关于技术进化谱系思想的吸收(40),以及对认知人类工程学家拉巴戴尔(Pierre Rabardel)关于工具分析的参考(41),巴黎第十大学南特学派( cole de Nanterre Universit

cole de Nanterre Universit -Paris X)在石器技术与技术-功能分析的基础上,向技术进化和技术物(石制品)存在方式等研究方向深入探索,并取得了显著的成果(42)。关于法国旧石器技术学的研究史和主要内容已多次介绍(43),本文不再赘述。不过,由于目前学术界对技术学研究存在一些误解和片面简单模仿,给相关方法论带来了一定的负面影响,因此有必要重新梳理技术学研究的框架、目标、研究思路和原理,一方面澄清学界对技术学的误解,另一方面展示出真正的技术学研究的操作方式,为今后的技术研究实践提供借鉴。

-Paris X)在石器技术与技术-功能分析的基础上,向技术进化和技术物(石制品)存在方式等研究方向深入探索,并取得了显著的成果(42)。关于法国旧石器技术学的研究史和主要内容已多次介绍(43),本文不再赘述。不过,由于目前学术界对技术学研究存在一些误解和片面简单模仿,给相关方法论带来了一定的负面影响,因此有必要重新梳理技术学研究的框架、目标、研究思路和原理,一方面澄清学界对技术学的误解,另一方面展示出真正的技术学研究的操作方式,为今后的技术研究实践提供借鉴。

虽然“操作链”概念被学术界广泛接受,但它常常被误解成一种具体的研究方法并受到批评(44)。其实它只是一种宏观的指导思想,强调以动态视角看待整个石器工业,对所有类型的石制品(即使是废片)都要关注,这与类型学关注工具的分析是截然不同的做法。“操作链”理念并非技术学本身,因为具体的技术学研究范式是在20世纪80年代中期才最终确立(45)。早期技术研究者对“操作链”的理解是“从原料到制作成工具的过程”(46),但后来学术界将“操作链”概念定义为从原料、生产、加工、使用到废弃的整个动态流程(47)。从旧石器技术学的研究实践看,技术学的优点主要体现在对生产和加工阶段的研究,对于具体使用和废弃过程的关注相对较少。其原因主要有三点:一是工具的具体作用对象并不固定,不存在一个绝对的“逻辑”,所以从技术的角度无法对其直接判断(48);二是系统研究从原料到废弃的过程是不太实际的想法,考古资料往往有很大的局限性(49);三是“废弃”可能发生在“操作链”的任何阶段,无法确定古人会在何种情况下将工具废弃,加之“废弃”是一个现代工业社会的概念,用在史前社会可能并不恰当。所以技术学研究难以对使用和废弃这两个阶段进行系统探索。与类型学用石器工具组合区分人群和文化传统类似,技术学研究认为技术特征是人群技术-文化传统的反映,因此它在一定程度上可以代表人群,不同的技术传统和特征可能意味着存在不同的人群,技术入侵也可能代表着人群的入侵(50)。正是在这个原理前提下,我们才能够根据技术分析的结果来阐释与人群相关的问题。

(引自:Forestier H.,Le Clactonien:Mise en Application d’une Nouvelle M thode de D

thode de D bitage S’inscrivant dans la Variabilit

bitage S’inscrivant dans la Variabilit des Systèmes de Production Lithique du Pal

des Systèmes de Production Lithique du Pal olithique Ancien.Pal

olithique Ancien.Pal o,5,pp.53-82,Revue d’Arch

o,5,pp.53-82,Revue d’Arch ologie Pr

ologie Pr historique,1993)

historique,1993)

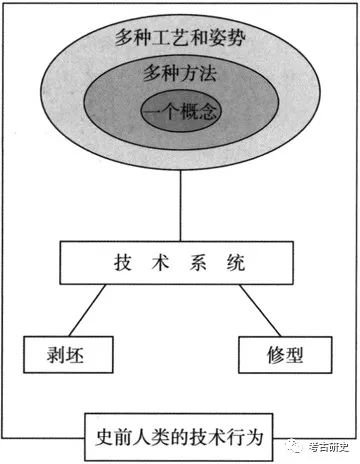

在长期的打制实验和对石制品的技术分析过程中,技术研究者证实石器工业生产实际上涉及打制者大脑中不同层次的知识,它们构成了一个知识系统,可以分解为概念(Concept)、方法(M thode)、工艺(Technique)和操作姿势(Geste)等层次(51),技术学研究就是对这些知识进行探索的过程。该知识系统中最为核心的是“概念”,同一“概念”下可以有不同的操作方法来实现其不同的目标产品,同种“方法”可以采用不同的“工艺”与“操作姿势”来完成(52)(图一)。“概念”是打制者大脑中抽象的目标,它会物化表现为石制品的某种“结构”(Structure),如勒瓦娄哇(Levallois)石核或两面器(Biface),它预先稳定存在于打制行为之前并贯穿整个打制过程。“方法”是指根据大脑中的计划来组织具体的剥片行为,它涉及打制者所学到的知识,这种知识在特定的人群中会传递下去,并被打制者认为是实现其目标的唯一途径。“方法”连接着抽象的概念和具体的打制行为,由于它是打制者习得的,所以会代代相传形成一个群体的技术文化遗产。“工艺”和“姿势”一般是指剥离下石片所采用的施力、打制手段以及动作姿势,通常包括硬锤和软锤直接锤击、间接锤击以及压制等工艺,它们对应着知识的初级层次。对技术学家而言,探索这些不同层次的知识是其主要工作,尤其是“概念”和“方法”层次的差异,往往可以代表人群的不同,而“工艺”和“姿势”的差异在指示文化和人群上的作用较弱(53)。为了有效揭示出这些知识,研究者发展出技术分析图(Sch

thode)、工艺(Technique)和操作姿势(Geste)等层次(51),技术学研究就是对这些知识进行探索的过程。该知识系统中最为核心的是“概念”,同一“概念”下可以有不同的操作方法来实现其不同的目标产品,同种“方法”可以采用不同的“工艺”与“操作姿势”来完成(52)(图一)。“概念”是打制者大脑中抽象的目标,它会物化表现为石制品的某种“结构”(Structure),如勒瓦娄哇(Levallois)石核或两面器(Biface),它预先稳定存在于打制行为之前并贯穿整个打制过程。“方法”是指根据大脑中的计划来组织具体的剥片行为,它涉及打制者所学到的知识,这种知识在特定的人群中会传递下去,并被打制者认为是实现其目标的唯一途径。“方法”连接着抽象的概念和具体的打制行为,由于它是打制者习得的,所以会代代相传形成一个群体的技术文化遗产。“工艺”和“姿势”一般是指剥离下石片所采用的施力、打制手段以及动作姿势,通常包括硬锤和软锤直接锤击、间接锤击以及压制等工艺,它们对应着知识的初级层次。对技术学家而言,探索这些不同层次的知识是其主要工作,尤其是“概念”和“方法”层次的差异,往往可以代表人群的不同,而“工艺”和“姿势”的差异在指示文化和人群上的作用较弱(53)。为了有效揭示出这些知识,研究者发展出技术分析图(Sch ma Diacritique),它除了可以帮助复原技术过程、揭示操作链外,还可以反映出打制者的认知特征(54)。由于技术知识有着不同的层次,所以石器技术也需要分成不同层次,并确保比较研究在相同的层次上进行。虽然很多研究者声称自己的研究为技术研究,但是从技术学的系统框架看,不少情况属于相对低层次的“技术因素”,如“工艺”或少量“方法”层次的研究,这种研究往往只看到局部或浅层次的多样性,难以抽象提炼出支配石器工业生产的“概念”,因此其涉及技术-人群关系的推测可能需要谨慎评估。

ma Diacritique),它除了可以帮助复原技术过程、揭示操作链外,还可以反映出打制者的认知特征(54)。由于技术知识有着不同的层次,所以石器技术也需要分成不同层次,并确保比较研究在相同的层次上进行。虽然很多研究者声称自己的研究为技术研究,但是从技术学的系统框架看,不少情况属于相对低层次的“技术因素”,如“工艺”或少量“方法”层次的研究,这种研究往往只看到局部或浅层次的多样性,难以抽象提炼出支配石器工业生产的“概念”,因此其涉及技术-人群关系的推测可能需要谨慎评估。

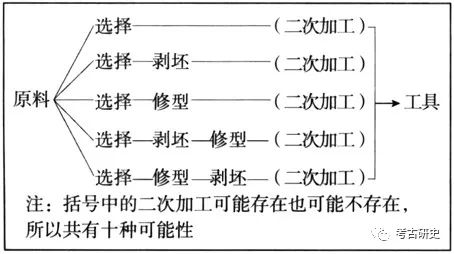

技术研究者在分析石器工业的过程中,首先要在“概念”的层次上对石器工业生产的模式进行归纳,是“剥坯”还是“修型”概念在发生作用,或两者兼而有之?从宏观的操作链角度看,世界范围内的石器工业共存在十种大的操作链(即技术过程),涉及原料的选择、剥坯、修型及二次加工等主要阶段(55)(图二)。在进行生产过程的分析时,还要继续对石核的结构特征和类型进行揭示,即石片工具的毛坯来自哪种类型的石核结构,这一结构是如何实现的,是通过选择自然存在的石坯还是对其做了人为预制?在明确石核的结构之后还要继续分析打制者是通过何种剥坯方法获得石片产品的,即“方法”层次的分析(包括“预备的方法”和“生产的方法”),然后才是“工艺”分析。通过这样的系统分析,最终可以明确石器工业的生产过程与目标。生产分析可以回答打制者如何制作石器毛坯的问题,技术-功能分析可以揭示出工具的结构、预设功能和使用方式。通过生产分析和技术-功能分析,研究者最终可以全面展示打制者从选择原料、制作毛坯到加工带刃工具的流程。在揭示出石器工业的概念和结构特征之后,可以进行遗址和区域间的比较,探讨技术-文化层面的交流等问题(56)。

图二 技术学视角下史前带刃工具生产的十种技术过程

四、当前技术研究中存在的误解与问题

当博尔德的类型学研究方法被运用到世界各地的石器工业中时,不少研究者对其方法存在片面吸收和模仿,最终导致了学术界对该方法本身的质疑和误解。当前,技术学研究方法在中国和其他地区也面临着类似的问题。

首先,对技术学研究方法的误用和不理解。一些研究者认为技术研究是一种值得尝试的新路径,并把自己的研究称为技术分析,而实际上其研究过程并无技术分析。如有研究宣称通过技术分析发现了中国的“勒瓦娄哇”技术,进而提出中国旧石器时代可能存在一个与欧洲相同的技术发展阶段(57)。然而该研究者实际上只是在进行形态分析和“标准化石”式的比较,并无真正的技术分析,忽视了同样的石制品形态完全可以是多种技术概念导致的结果。要确定勒瓦娄哇概念的存在不能仅靠石制品形态,更要依靠真正的“技术阅读”所揭示出来的稳定的石制品结构特征(58)。由于作者们并未对其采用的技术分析法与前人已有的“技术阅读”方法的异同进行充分解释,其结论引起了国内外同行对技术学方法和对中国考古材料的误解(59)。此外,也有研究者模仿技术研究绘制“技术分析图”,将箭头、数字或不同颜色标注在片疤上(60),以此表明其“技术阅读”的结果。这表面上看是技术分析,但是由于这种标注缺乏实际意义与目的指向,与揭示石制品的结构和操作程式等技术要素没有必然关联,所以不是真正的技术分析。技术分析图是研究结果的呈现,而非一种简单的绘图手法,将箭头和数字标注在石器片疤上比较容易,但整合提炼这些信息,归纳其背后所反映的石制品结构、操作程式却要求长期的训练和反复思考(61)。更有甚者认为“技术-功能学视野下的石核分类方法”有其优缺点(62),这种说法和相关表述体现了作者对技术和技术-功能分析存在很深的误解,以及对技术学缺乏本质理解。需要指出的是,技术-功能分析是针对工具的分析,与石核分类没有任何关系,所以并不存在技术-功能学视角下的石核分类。总之,这些研究实践和评估对技术学的初学者非常具有迷惑性,也给真正的技术学方法带来了负面影响。

第二,技术研究被一些英美研究者认为是纯主观的研究方法,不可信。技术研究者侧重石器技术的定性分析,这一点受到了英美学术界的批评,认为过于主观,需要将不同的定量因素纳入考虑(63)。然而这并不符合事实,技术学家认为如果连石片是来自“剥坯”还是“修型”的技术属性都没有搞清楚就去盲目测量和统计,其意义何在?所以他们倾向于在技术定性分析之后再开展相关的定量分析,这样才能保证定量分析的目的性,这在已有的诸多研究成果中是有体现的(64)。英美学术界对法国技术学的态度可以归结于两者长期缺乏深入交流所致,而技术学研究成果大多用法语书写也阻碍了这些知识在英语学术界的有效传播。就英美学者的批评而言,两者不同的旧石器考古研究传统可能是导致误解的主要原因,美国学术界更强调定量分析,注重“假设-演绎”的研究方式和理论建设,认为数据更加客观,主观推测不可取,而法国学界几乎没有宏大理论,更注重文化的独特性(65)。理解这些差异对我们更好地借鉴和评价不同的研究传统具有重要意义。

第三,如何开展旧石器工业的比较研究,如何将自己的研究纳入已知的关于史前技术的知识体系中去。不同的研究者各用自己的方法研究史前石器技术,但是每个研究者都会面临比较研究以及如何与现有的研究体系和成果进行对接的问题。我们在前面已经强调过比较研究需要在相同的层次上进行,不能拿“概念”层次的技术事实与“方法”层次的技术事实进行比较,这种情况在勒瓦娄哇(Levallois)的研究史中曾经出现过多次,带来了认识上的混乱(66)。另外,现有的技术学研究已经建立起关于整个旧石器时代人类石器技术进化体系的框架和一些系统性认识(67),那么随后的技术研究者势必要回答自己的研究成果如何与这个体系进行对接和对话的问题(68),这一点在技术学的研究范式内尤其重要,否则研究者会难以把握自己的研究在整个体系中的位置,从而使得自己的研究仅局限于技术行为细节的探讨,失去宏观的探索方向。

最后是技术术语和名称概念的问题。对于旧大陆东侧的旧石器技术研究者而言,当前所运用的许多旧石器术语概念来自欧洲或非洲,比如阿舍利(Acheulean)、模式Ⅰ(Mode Ⅰ,非洲旧石器早期的石核-石片工业(69))、勒瓦娄哇(Levallois)和基纳(Quina)等。这些名称实际上是类型学或技术类型意义的标签,是早期研究者遗留下来的,同时具有一定的时空文化内涵。当技术研究开始后,这些石器类型又被赋予了一定的技术内涵,被冠以技术性的名称,如“勒瓦娄哇技术”和“阿舍利技术”,使得石器术语变得十分多样,各研究者所指往往各有不同。所以,研究者需要十分清楚这些术语的内涵以及它的时空意义该如何限制。如果同样的技术在时空相距很大的不同地区被发现,它们是否可以被赋予相同的名称或暗示人群间的技术交流甚至是人群的迁移。如南美洲一些地区发现的全新世时期的勒瓦娄哇技术(70)和石叶技术产品(71),显然,这里的勒瓦娄哇技术没有欧洲或非洲勒瓦娄哇技术的时空文化意义,而应该是本地技术发明的结果。因此对技术现象的阐释需要综合考虑时空因素、技术产生的背景,以及技术本土发明和进化的可能性。中国的考古材料也面临着相似的问题,如研究者以欧洲和非洲已有的典型石器类型来给中国材料定名和解释,从沿袭学术术语传统的角度看,这样的描述和命名方式具有合理性,但是当我们将“阿舍利技术”和“勒瓦娄哇技术”命名中国的考古材料时,是否也赋予了它们同样的技术历史文化内涵?该如何阐释它们在中国旧石器技术史上的意义?它们在中国的出现是技术的趋同还是传播所致?我们认为解决问题的办法可能是尽量采用技术学术语,而非那些具有特定语境意义的术语,如采用“含两面器的石器工业”代替“阿舍利工业”或“阿舍利技术”,可能会更客观中立,从而减少对区域技术历史事实的误解和术语的混乱。

五、结语

虽然技术学研究方法越来越多地被运用,但是技术学与类型学并不是对立的关系,技术学更不是像一些学者所认为的那样是对类型学的反叛。类型学是形成于特定时期的方法体系,它的出现是为了解决当时凸显的学术问题,且在一定的历史时期推动了旧石器考古学的发展。新方法的出现往往是为了回答新的问题,或者是从新的视角来探索旧的问题,它在将来也可能会被更新的方法所取代。近四十年来,技术学研究实践确实越来越多,研究方法在时间上呈现的“替代”现象常常容易让人产生误解,认为新方法是对旧方法的反叛,并且在各个方面都比旧方法优越。其实不然,每种方法都是为了回答和解决特定问题而出现和发展的,方法往往可能会因为问题“过时”而显得过时,然而这并不代表方法本身是无效的,只是它无力回答新的问题而已。类型学与技术学各自想要解决的问题不同,属于两个不同的研究系统和思维模式,各有其发展脉络,它们本身并不存在对立关系。

对于两者思维方式的差异,我们可以“三角形石片”为例来展示说明(图三)。类型学研究者常常将其命名为“勒瓦娄哇石片”或“似勒瓦娄哇石片”或“伪勒瓦娄哇石片”,这主要是根据石片的形态特征与公认的“典型勒瓦娄哇石片”(或类型-清单)比较而来。但是由于该石片不够“典型”或不是“真”勒瓦娄哇石片,无法将其命名为真正的“勒瓦娄哇石片”,所以用“似”或“伪”来命名,它其实是一种模棱两可的定名与定性。相比之下,技术学研究者不会预先假定其来自勒瓦娄哇石核,而是通过技术阅读和分析来判断这件石片在整个操作链中的位置,再根据所有石制品的整合分析最终揭示出石片的来源和性质。

图三 类型学与技术学的研究思维模式比较图

由此可见,技术学除了考虑到打制石器存在的多种可能性并提供更加系统合理的石制品定性外,还揭示了古人类的技术认知特征(72),并以此为基础进行人群关系的阐释和推测。其实无论是类型学还是技术学研究,作为一种研究范式,它们都非常容易被片面模仿。如模仿类型学划分类型而忘记划分类型的目的,仿制“技术分析图”而缺乏实质的技术分析。技术学家强调研究者要根据实际材料对自己的研究方法和流程进行适当修改,以更好地揭示该石器工业的技术特征,即宏观的分析框架不变,但是具体的方法论必须要根据材料有针对性地设计(73),这样才能保证该方法体系的灵活性。因此,技术学方法的运用必须建立在对该理论体系全面深入的理解之上。通过对旧石器类型学和技术学的研究框架、目标和思路的回顾,我们更好地理解了两者的差异、各自的学术贡献以及当前技术研究中存在的问题。对于中国目前的旧石器研究而言,这两种研究范式都在发挥作用(74),不过运用它们的过程中是否符合规范是需要注意的。学术史的分析表明,对这两种研究范式的评价不应该全面否定或肯定,或人为造成两种研究方法的对立(75),而是应该针对具体问题来分析其运用的合理性,以及针对具体的材料特性选择合适的研究手段。

附记:法国国家自然历史博物馆人类古生物研究所安托万·路荷都(Antoine Lourdeau)博士帮助解答了剥坯和修型操作链多样性的问题,巴黎第十大学艾瑞克·博依达(Eric Bo da)教授系统解答了关于技术学研究体系的问题,特致谢忱!

da)教授系统解答了关于技术学研究体系的问题,特致谢忱!

ne Op

ne Op ratoire A 70 Ans:Qu’en ont Fait les Pr

ratoire A 70 Ans:Qu’en ont Fait les Pr historiens Fran

historiens Fran ais,Journal of Lithic Studies,4(2),pp.5-73,2017.

ais,Journal of Lithic Studies,4(2),pp.5-73,2017. s Celtiques et Ant

s Celtiques et Ant cdiluviennes:M

cdiluviennes:M cmoire sur l’Industrie Primitive et les Arts à Leur Origine,Vol.3,Paris:Treuttel et Wurtz,pp.1-628,1864.

cmoire sur l’Industrie Primitive et les Arts à Leur Origine,Vol.3,Paris:Treuttel et Wurtz,pp.1-628,1864. ois Bordes(1919-1981)et la construction de la Pr

ois Bordes(1919-1981)et la construction de la Pr chistoire dans la seconde moiti

chistoire dans la seconde moiti c du XXe siècle,Thèse de Doctorale,Bordeaux:Universit

c du XXe siècle,Thèse de Doctorale,Bordeaux:Universit c de Bordeaux,2014.

c de Bordeaux,2014. cput

cput cs Caract

cs Caract cristiques de la Dernière P

cristiques de la Dernière P criode G

criode G cologique,Annales des Sciences Naturelles,Zoologie,Tome 15,cahier n°3,pp.177-253,1861.

cologique,Annales des Sciences Naturelles,Zoologie,Tome 15,cahier n°3,pp.177-253,1861. criodes de l’

criodes de l’ ge de la Pierre,Congrès International d’Anthropologie et d’Arch

ge de la Pierre,Congrès International d’Anthropologie et d’Arch cologie Pr

cologie Pr chistoriques,Comptes-rendus de la 6me session.Bruxelles,1872,Bruxelles:C.Muquardt,pp.432-459,1873.

chistoriques,Comptes-rendus de la 6me session.Bruxelles,1872,Bruxelles:C.Muquardt,pp.432-459,1873. colithique Sup

colithique Sup rieur et Leur Signif ication,Congrès International d’Anthropologie et d’Arch

rieur et Leur Signif ication,Congrès International d’Anthropologie et d’Arch cologie Pr

cologie Pr chistoriques,Compte-Rendu de la XIVème Session,Genève,1912,tome 1,Genève:Imprimerie Albert Kündig,pp.165-238,1913.

chistoriques,Compte-Rendu de la XIVème Session,Genève,1912,tome 1,Genève:Imprimerie Albert Kündig,pp.165-238,1913. ois Bordes(1919-1981)et la Construction de la Pr

ois Bordes(1919-1981)et la Construction de la Pr chistoire dans la Seconde Moiti

chistoire dans la Seconde Moiti c du XXe Siècle,Bulletin de la Soci

c du XXe Siècle,Bulletin de la Soci ct

ct c Pr

c Pr chistorique Fran

chistorique Fran aise,112(2),pp.378-379,2015.

aise,112(2),pp.378-379,2015. colithique Ancien et Moyen,Bordeaux:Publications de l’Institut de Pr

colithique Ancien et Moyen,Bordeaux:Publications de l’Institut de Pr chistoire de l’Universit

chistoire de l’Universit c de Bordeaux,1961.

c de Bordeaux,1961. cthodes Statistiques au Pal

cthodes Statistiques au Pal colithique Sup

colithique Sup rieur.Premiers R

rieur.Premiers R csultats,Bulletin de la Soci

csultats,Bulletin de la Soci ct

ct c Pr

c Pr chistorique de France,50(5-6):pp.323-333,1953.

chistorique de France,50(5-6):pp.323-333,1953. colithique Inf

colithique Inf crieur et Moyen de Jabrud(Syrie)et la Question du Pr

crieur et Moyen de Jabrud(Syrie)et la Question du Pr c-Aurignacien,l’Anthropologie,59(5-6),pp.486-507,1955.

c-Aurignacien,l’Anthropologie,59(5-6),pp.486-507,1955. colithique Sup

colithique Sup rieur,Bulletin de la Soci

rieur,Bulletin de la Soci ct

ct c Pr

c Pr chistorique de France,51(7),pp.327-335,1954.

chistorique de France,51(7),pp.327-335,1954. colithique Sup

colithique Sup rieur,Outillage Lithique,Ⅲ-Outils Composites-Per

rieur,Outillage Lithique,Ⅲ-Outils Composites-Per oirs,Bulletin de la Soci

oirs,Bulletin de la Soci ct

ct c Pr

c Pr chistorique de France,52(1-2),pp.76-79,1955.

chistorique de France,52(1-2),pp.76-79,1955. colithique Sup

colithique Sup rieur,Bulletin de la Soci

rieur,Bulletin de la Soci ct

ct c Pr

c Pr chistorique de France,53(7-8),pp.408-412,1956.

chistorique de France,53(7-8),pp.408-412,1956. colithique Sup

colithique Sup rieur,Bulletin de la Soci

rieur,Bulletin de la Soci ct

ct c Pr

c Pr chistorique de France,53(9),pp.547-559,1956.

chistorique de France,53(9),pp.547-559,1956. ces de Technologie Lithique:

ces de Technologie Lithique: tapes Marquantes,Apports et

tapes Marquantes,Apports et  cueils,Fran

cueils,Fran ois Bordes et la Pr

ois Bordes et la Pr histoire(Documents Pr

histoire(Documents Pr historiques),Paris:

historiques),Paris: ditions du CTHS,pp.133-139,2012.

ditions du CTHS,pp.133-139,2012. olithique Ancien et Moyen(4ème

olithique Ancien et Moyen(4ème  dition),Paris:CNRS,Cahiers du Quaternaire,1981.

dition),Paris:CNRS,Cahiers du Quaternaire,1981. olithique Ancien et Moyen(3ème

olithique Ancien et Moyen(3ème  dition),Paris:Editions du CNRS,1979.

dition),Paris:Editions du CNRS,1979. riennes”,Bulletin de la Soci

riennes”,Bulletin de la Soci t

t Pr

Pr historique de France,50(7/8),pp.457-466,1953.

historique de France,50(7/8),pp.457-466,1953. rien Revisit

rien Revisit ,Bulletin de la Soci

,Bulletin de la Soci t

t Pr

Pr historique Fran

historique Fran aise,78(3),pp.77-87,1981.

aise,78(3),pp.77-87,1981. ois Bordes,1919-1981,American Antiquity,47(4),pp.785-792,1982.

ois Bordes,1919-1981,American Antiquity,47(4),pp.785-792,1982. ois Bordes,1919-1981,Bulletin de la Soci

ois Bordes,1919-1981,Bulletin de la Soci t

t Scientifique,Historique et Arch

Scientifique,Historique et Arch ologique de la Corrèze,Tome CⅢ,pp.201-204,1981.

ologique de la Corrèze,Tome CⅢ,pp.201-204,1981. olithique Sup

olithique Sup rieur du Japon Abord

rieur du Japon Abord e Selon un OEil Technologique Fran

e Selon un OEil Technologique Fran ais,Journal of Lithic Studies,4(2),pp.447-473,2017.

ais,Journal of Lithic Studies,4(2),pp.447-473,2017. flexions sur l’Outil au Pal

flexions sur l’Outil au Pal olithique,Bulletin de la Soci

olithique,Bulletin de la Soci t

t Pr

Pr historique Fran

historique Fran aise,67(7),pp.199-202,1970.

aise,67(7),pp.199-202,1970. ois Bordes Must Be Replaced,Journal of Archaeological Method and Theory,7(1),pp.1-48,2000.

ois Bordes Must Be Replaced,Journal of Archaeological Method and Theory,7(1),pp.1-48,2000. nath A.,Dibble H.L.,Handbook of Paleolithic Typology,Volume One:Lower and Middle Paleolithic of Europe,University Museum,University of Pennsylvania,1993.

nath A.,Dibble H.L.,Handbook of Paleolithic Typology,Volume One:Lower and Middle Paleolithic of Europe,University Museum,University of Pennsylvania,1993. ne Op

ne Op ratoire in French Prehistory,World Archaeology,49(2),pp.158-173,2017.

ratoire in French Prehistory,World Archaeology,49(2),pp.158-173,2017. histoire de la Pierre Taill

histoire de la Pierre Taill e,Tome 1:Terminologie et Technologie,Valbonne:Cercle de Recherches et d’

e,Tome 1:Terminologie et Technologie,Valbonne:Cercle de Recherches et d’ tudes Pr

tudes Pr historiques,1980.

historiques,1980. e Chez Andr

e Chez Andr Leroi-Gourhan,Introduction à Son Article 《L’Homme et la Nature》 Paru dans L’Encyclop

Leroi-Gourhan,Introduction à Son Article 《L’Homme et la Nature》 Paru dans L’Encyclop die Fran

die Fran aise en 1936,Documents Pour l’Histoire des Techniques,Ibis Press et Centre d’Histoire des Techniques CNAM-EHESS,pp.197-223,2011.

aise en 1936,Documents Pour l’Histoire des Techniques,Ibis Press et Centre d’Histoire des Techniques CNAM-EHESS,pp.197-223,2011. ne Op

ne Op ratoire:A Response to Delage,World Archaeology,49(5),pp.718-723,2018.

ratoire:A Response to Delage,World Archaeology,49(5),pp.718-723,2018. ditions Aubier-Montaigne,1958.

ditions Aubier-Montaigne,1958. n

n tique de l’Objet Industriel,Paris:Maloine,Coll,Universit

tique de l’Objet Industriel,Paris:Maloine,Coll,Universit de Compiègne,1985.

de Compiègne,1985. face:une Trajectoire Originale,Techno-logique & Technologie:une Pal

face:une Trajectoire Originale,Techno-logique & Technologie:une Pal o-Histoire des Objets Lithiques Tranchants,Bo

o-Histoire des Objets Lithiques Tranchants,Bo da E.,France:@rch

da E.,France:@rch o-

o- ditions.com,2013.

ditions.com,2013. da E.,Technogenèse de Systèmes de Production Lithique au Pal

da E.,Technogenèse de Systèmes de Production Lithique au Pal olithique Inf

olithique Inf rieur et Moyen en Europe Occidentale et au Proche-Orient,Universit

rieur et Moyen en Europe Occidentale et au Proche-Orient,Universit de Paris X-Nanterre,Habilitation à Diriger des Recherches,2Volumes,1997.

de Paris X-Nanterre,Habilitation à Diriger des Recherches,2Volumes,1997. da E.,Pal

da E.,Pal o-technologie ou Anthropologie des Techniques,Arobase,1,pp.46-64,2005.

o-technologie ou Anthropologie des Techniques,Arobase,1,pp.46-64,2005. da E.,Techno-logique & Technologie:une Pal

da E.,Techno-logique & Technologie:une Pal o-histoire des Objets Lithiques Tranchants,France:@rch

o-histoire des Objets Lithiques Tranchants,France:@rch o-

o- ditions.com,2013.

ditions.com,2013. face:Le Levallois,Eric Bo

face:Le Levallois,Eric Bo da et le Concept,Le Concept Levallois:Variabilit

da et le Concept,Le Concept Levallois:Variabilit des M

des M thodes,Bo

thodes,Bo da E.,France:@rch

da E.,France:@rch o-

o- ditions.com,2014.

ditions.com,2014. ne Op

ne Op ratoire Approach in Middle Paleolithic Archaeology,Current Anthropology,50(1),pp.103-131,2009.

ratoire Approach in Middle Paleolithic Archaeology,Current Anthropology,50(1),pp.103-131,2009. nes Op

nes Op ratoires:Contribution à l'Analyse des Systèmes Techniques,Techniques et Culture,1,pp.100-151,1976.

ratoires:Contribution à l'Analyse des Systèmes Techniques,Techniques et Culture,1,pp.100-151,1976. thode Pour l'

thode Pour l' tude des Outillages Lithiques:Notice sur les Travaux,Thèse de Doctorat,Universit

tude des Outillages Lithiques:Notice sur les Travaux,Thèse de Doctorat,Universit de Paris X-Nanterre,1978.

de Paris X-Nanterre,1978. ne Op

ne Op ratoire:the Concept and Its Applications within the Study of Technology,Gallaecia,21,pp.29-43,2002.

ratoire:the Concept and Its Applications within the Study of Technology,Gallaecia,21,pp.29-43,2002. ne Op

ne Op ratoire,Archaeology:The Key Concepts,Renfrew C.,& Bahn P.(Eds.),London:Routledge,pp.25-31,2005.

ratoire,Archaeology:The Key Concepts,Renfrew C.,& Bahn P.(Eds.),London:Routledge,pp.25-31,2005. da E.,Geneste J.,Meignen L.,Identification de Cha

da E.,Geneste J.,Meignen L.,Identification de Cha nes Op

nes Op ratoires Lithiques du Pal

ratoires Lithiques du Pal olithique Ancien et Moyen,Pal

olithique Ancien et Moyen,Pal o,2(1),pp.43-80,1990.

o,2(1),pp.43-80,1990. da E.,Approche de la Variabilit

da E.,Approche de la Variabilit des Systèmes de Production Lithique des Industries du Pal

des Systèmes de Production Lithique des Industries du Pal olithique Inf

olithique Inf rieur et Moyen:Chronique d'une Variabilit

rieur et Moyen:Chronique d'une Variabilit Attendue,Techniques et Culture,17-18,pp.37-79,1991.

Attendue,Techniques et Culture,17-18,pp.37-79,1991. istocène Inf

istocène Inf rieur et Moyen Ancien en Afrique de l’Est et au Proche-Orient:Nouvelle Approche du Ph

rieur et Moyen Ancien en Afrique de l’Est et au Proche-Orient:Nouvelle Approche du Ph nomène Bifacial Appliqu

nomène Bifacial Appliqu e aux Probl

e aux Probl matiques de Migrations,de Diffusion et d’

matiques de Migrations,de Diffusion et d’ volution Locale,Thèse de Doctorat,Paris:Universit

volution Locale,Thèse de Doctorat,Paris:Universit Paris Ouest Nanterre La D

Paris Ouest Nanterre La D fense,2012.

fense,2012. da E.,Le Concept Laminaire:Rupture et Filiation avec le Concept Levallois,L'Homme de Neandertal,Vol.8,La Mutation,1988.

da E.,Le Concept Laminaire:Rupture et Filiation avec le Concept Levallois,L'Homme de Neandertal,Vol.8,La Mutation,1988. thode de D

thode de D bitage S’inscrivant dans la Variabilit

bitage S’inscrivant dans la Variabilit des Systèmes de Production Lithique du Pal

des Systèmes de Production Lithique du Pal olithique Ancien.Pal

olithique Ancien.Pal o,5,pp.53-82,1993.

o,5,pp.53-82,1993. da E.,Le Concept Levallois:Variabilit

da E.,Le Concept Levallois:Variabilit des M

des M thodes,Paris:Editions du CNRS,Monographies du CRA 19,1994.

thodes,Paris:Editions du CNRS,Monographies du CRA 19,1994. t

t Pr

Pr historique Fran

historique Fran aise,113(2),pp.221-240,2016.

aise,113(2),pp.221-240,2016. tudier et Comparer les Systèmes de D

tudier et Comparer les Systèmes de D bitage au Pal

bitage au Pal olithique Ancien.Conference:Identit

olithique Ancien.Conference:Identit s Culturelles et Systèmes Techniques au Pal

s Culturelles et Systèmes Techniques au Pal olithique Ancien:Quelle Actualit

olithique Ancien:Quelle Actualit ? Acte de la Table-ronde de l’

? Acte de la Table-ronde de l’ quipe AnTET,Paris-Nanterre Universit

quipe AnTET,Paris-Nanterre Universit ,2014.

,2014. gies d’Acquisition et Production Lithique dans la R

gies d’Acquisition et Production Lithique dans la R gion Pampeana,Province de Buenos Aires,Argentine,Thèse de Doctorat,Paris Nanterre Universit

gion Pampeana,Province de Buenos Aires,Argentine,Thèse de Doctorat,Paris Nanterre Universit ,2009.

,2009. que N’est Pas Ancien!

que N’est Pas Ancien! tude de Cas dans le Pal

tude de Cas dans le Pal olithique du Pays Dogon(Ounjougou,Mali),Annales de la Fondation Fyssen(Paris),18,pp.79-92,2003.

olithique du Pays Dogon(Ounjougou,Mali),Annales de la Fondation Fyssen(Paris),18,pp.79-92,2003. da E.,Prol

da E.,Prol gomènes,Le Concept Levallois:Variabilit

gomènes,Le Concept Levallois:Variabilit des M

des M thodes,France:@rch

thodes,France:@rch o-

o- ditions.com,2014.

ditions.com,2014. face,Pal

face,Pal o,Suppl

o,Suppl ment,Le Pal

ment,Le Pal olithique Inf

olithique Inf rieur et Moyen Entre Dordogne et Lot,

rieur et Moyen Entre Dordogne et Lot, dition:Soci

dition:Soci t

t des Amis du Mus

des Amis du Mus e National de Pr

e National de Pr histoire et de la Recherche Arch

histoire et de la Recherche Arch ologique,No.2,p.5,2000.

ologique,No.2,p.5,2000.来源:《考古》2021年第2期,第68-80页。

声明:本刊为学术类公益平台,旨在推广优质多样的学术作品,但文章的观点不代表本刊立场。文章的著作权归原作者所有,如涉嫌侵权,烦请联系后台删除。欢迎您向我们推荐优秀作品,以提升本刊的品质,原创或转载皆可。投稿方式详见公众号底部”投稿事宜“菜单。

获取更多精彩内容

欢迎关注“考古研史”