会议议程

讲座纪要丨稳定同位素与动物驯养

2023年5月23日,受复旦大学文物与博物馆学系、科技考古研究院邀请,中国社会科学院考古研究所陈相龙副研究员在亚洲青年交流中心作了题为《稳定同位素与动物驯养》的讲座。此次讲座属文物与博物馆学系“动物考古学荣誉课程”系列讲座之一,由青年副研究员董宁宁老师主持。

图1 讲座现场照片

讲座伊始,陈相龙老师介绍了动物考古学和稳定同位素分析的重要意义。陈老师从考古学复原古代社会和人类行为这一目标切入,认为动物考古学作为物质文化史构建中的重要一环,能够在其中发挥重要作用。碳、氮和锶等稳定同位素分析方法在动物考古学中应用广泛。两者结合可以对考古遗址出土的动物遗存开展动物食性分析,以研究古代社会的历史、理解人类行为。

陈相龙老师简要介绍了稳定同位素分析的基本原理,及其如何应用于动物考古的研究中。在驯化过程中人与动物的关系愈发密切,动物的食物可能在人的干预下发生变化。因此稳定同位素分析可以通过探测动物食物结构的特征与转变,来揭示人的行为及人与动物关系的转变。稳定同位素分析和食性分析的基本原理是“我即我食”,动物的食物信息会记录在骨骼中,因此骨胶原中的稳定同位素信息可以反映动物的食谱。具体而言,对于碳(C)稳定同位素来说,北方的环境中野生植物多是C3植物,而和人类密切相关的农作物粟黍是C4植物,而对于氮(N)稳定同位素来说,其随着营养级的升高而升高,因此动物的骨胶原碳氮稳定同位素可以反映它们具体的食物信息,从而反映人的饲养行为。自稳定同位素分析方法引入以来,目前国内已有大量的研究成果。

之后,陈相龙老师通过丰富的案例,围绕动物驯化、家畜饲养方式与生业经济重建、仪式性动物的饲养方式这三个话题来进行进一步的阐述。

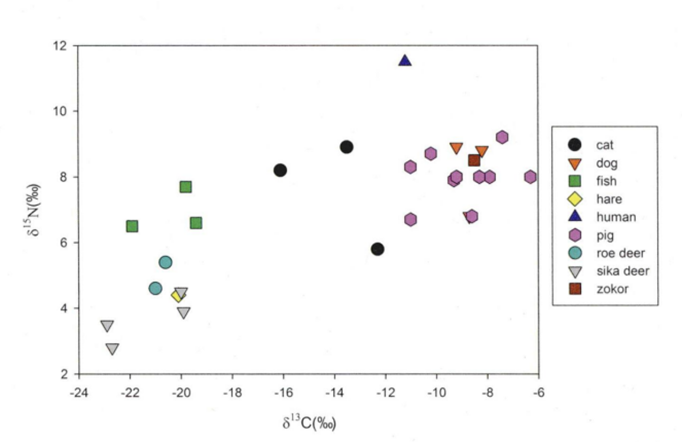

稳定同位素分析方法在探索动物驯化这一问题上发挥着重要作用。中国作为世界上若干个农业起源中心之一,独立驯化了粟黍、猪和狗等物种,同时多个物种也传播扩散到了中国,可见,驯化动物的起源在中国是重要的考古议题。陈老师先围绕家猪驯化,展示了辽宁通化万发拨子遗址和山东济南月庄中家猪偏高的碳、氮同位素值可能和人类的喂养有关,从而来推测驯化行为。稳定同位素证据还可以反映家养动物在中国的传播。陈老师介绍了山西襄汾陶寺遗址和黄河中游龙山时期黄牛稳定同位素数据,黄牛食谱的变化揭示了龙山时期黄牛被引进,并被人类用粟黍及其副产品进行强化饲养的历史。需要指出的是,驯化是非常复杂的人类行为,我们现在仅能看到驯化的结果,而事实上有很多驯化行为可能已经湮灭。比如陕西华县泉护村先民对豹猫进行的共生驯化尝试,陕北新石器时代晚期摄食大量粟黍产品的草兔可能指示驯化,以及龙山晚期扬子鳄的食谱中出现的C4信号恰好可以联想到古书记载中豢龙氏养鳄的记载。可见,驯化实践是一个复杂而漫长的过程,驯化实验可能失败、家养动物可能野化,相较于采用简单的“家养”、“野生”二分法,探讨人类与动物的协同演化、动物在人类生境下的地位及其对人类社会的影响无疑更为重要。

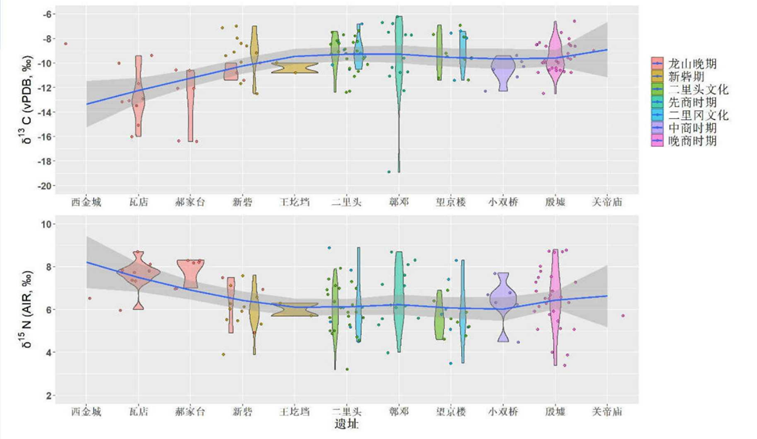

图2 泉护村遗址猫骨胶原碳氮稳定同位素散点图(Hu et al. 2014)

稳定同位素分析在家畜饲养方式与生业经济研究中也十分具有潜力。生业经济不仅具有食物生产功能,也包括许多社会性功能,探讨生业经济和动物驯养将有助于揭示古代社会和文化。陈老师将中原地区和甘青地区的家畜饲养方式做对比,发现家畜的碳氮稳定同位素结果显示,中原地区从龙山晚期开始除绵羊主要是放养外,粟作农业经济在猪、狗和黄牛的饲养中都发挥重要作用,生业经济以农业为主。而同时期在甘青地区,黄牛和绵羊的食物更多来源于野生的草本植物,猪狗早期虽主要以粟黍及其副产品为食但晚期逐渐减少,这种家畜饲养方式的变化和甘青地区公元前1500年人的食物发生的重大变化一致,也就是说这一时期畜牧经济逐步成为生业经济的主体。而这一时期两个地区的文明化进程也大相径庭,中原地区从双槐树遗址开始,大型的都邑性聚落不断涌现,直至二里头时代进入王朝时期,甘青地区从马家窑文化开始文化一直处于支离破碎的状态,社会复杂化进程无法和中原地区相提并论。陈老师认为,这种差异可以用两地区不同的生业经济模式来解释,甘青地区以畜牧业为主,人群的流动性强,社群之前的关系较为脆弱,难以形成较大的文化共同体,而中原地区人群定居而以农业经济为主,便于财富的积累、族群的壮大,最终建立广域王权国家。另外,陈老师通过中原腹地龙山至夏商黄牛的稳定同位素数据观察到,这一时期黄牛的饲养逐步强化,先民对黄牛的重视不断增强,并结合当时的文化背景和动物病理等证据推测在广域王权国家辐射范围持续增强的情况下,牛车可能作为重要的交通运输工具在经济文化交流中发挥作用。

图3 中原地区新砦期至晚商时期先民骨胶原碳、氮稳定同位素比值变化趋势(陈相龙 2022)

总之,家畜饲养是人类社会生计方式的重要组成部分,新的家畜品种的引入、某类家畜饲养的强化不仅改变原有的生计传统,也可能引起土地利用与社群劳动力资源配置的改变,甚至生产组织方式的调整和人群内部协作关系的变化,进而影响区域考古学文化面貌和社会发展轨迹。而夏商时期牛、马的饲养以及与之相关的交通工具的发展,可以助力王权实现财富(包括人和物品)在较大地域范围内快速流通,推动更大区域的文化整合和族群融合。

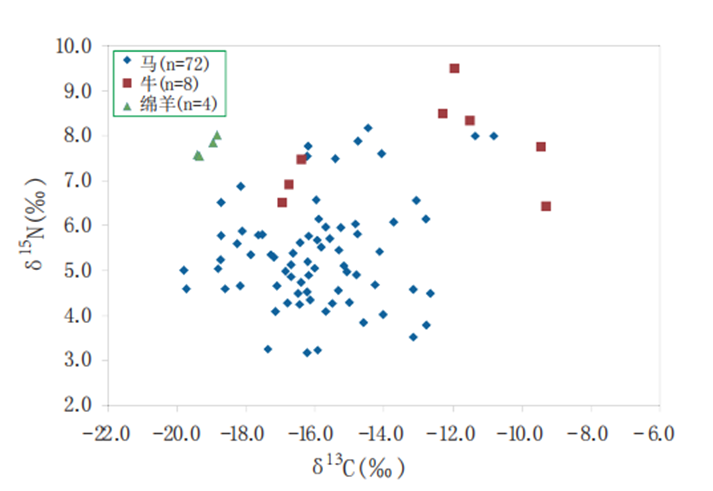

最后陈老师还谈及了稳定同位素分析在仪式性动物的饲养方式研究中的应用。仪式性活动中动物牺牲扮演着重要角色,祭祀牺牲使用和供应也有专门的规定。其中,马自殷商以来都是重要的牺牲。陕西凤翔血池秦汉祭天遗址马牲的综合研究便可以凸显马的重要性。碳氮稳定同位素数据显示血池马个体之间的食物差异较大,可能暗示马来自不同的饲养单位,而锶同位素的证据也显示马牲来源地多元,可能和国家掌控的庞大的祭祀用牲征集系统有关。马肋骨和肢骨的碳氮稳定同位素显示马在死亡前存在食谱的变化,基本符合《周礼》“则系于牢,刍之三月”的记载,即从选牲到郊祀用牲之间经历了三个月左右的时间,此间牺牲要被特殊饲养。血池遗址的用牲制度显示了统治者通过庄严隆重的祭祀礼仪提升社会仪式感,巩固社会秩序、凝聚人心,实现社会治理的目的。除此之外,陈老师还举了更多的例子,比如河南偃师二里头遗址宫殿区东北角巨型坑的动物食谱的显著差异可能也和动物资源来源的多样性有关,青龙泉M148中随葬的猪食物结构的差异性可能反映墓主复杂的社交网络和区域文化交流,新疆喀拉苏巴泽雷克文化时期墓地M15中不同食谱的马牲可能和草原地区助葬行为有关。这些研究都证明,礼制与社会治理紧密相关,在社会秩序的建立和维护上起着重要作用,而仪式性动物的饲养、选择和征集与王权的建立和礼制的形成密不可分。

图4 血池遗址北斗坊地点动物牺牲骨胶原碳氮稳定同位素比值散点图(陈相龙等 2020)

讲座结尾,陈老师回到稳定同位素方法上,他认为数据不会说谎,但有时研究者可能会给予错误的解释,合理的解释需要基于具体的问题、适当的材料和恰当的方法技术,最终回答考古学的追问。

图5 参加讲座师生合影

科技考古研究院院长袁靖教授进行了评议。在互动环节,同学们也踊跃发言,就如何区分动物食谱变化中的人类行为因素和环境因素、血池遗址马牲的挑选如何体现仪式性、如何在C3环境中识别人类的饲喂行为等进行提问,陈老师均耐心予以一一回答。讲座在热烈的掌声中圆满落幕。(文字:雷莎 摄影:丁洋)

参考文献:

1.管理,胡耀武,汤卓炜等:《通化万发拨子遗址猪骨的C,N稳定同位素分析》,《科学通报》2007年第14期。

2.Hu, Y.W., Hu, S.M., Wang, W.L., et al., 2014. Earliest evidence for commensal processes of cat domestication. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111(1).

3.陈相龙:《中原地区夏商时期社会变迁的生业经济基础》,《南方文物》2022年第6期。

4.陈相龙,袁靖,杨苗苗等:《凤翔血池遗址北斗坊马牲饲养方式及相关问题》,《考古与文物》2020年第6期。

(图文转自:“复旦文博FDCHM”公众号)