文博信息

站在巨人的肩膀看世界——日本文化遗产保护信托基金项目缩影

物质文化遗产的保护

联合国教科文组织/日本文化遗产保护信托基金自1989年日本政府在联合国教科文组织设立保护物质文化遗产信托基金以来,该基金为世界各地重要考古遗址的修复和保护提供了大量技术、科学和物资上的援助。本文节选翻译了2004年该基金出版的《物质文化遗产保护》手册中对一些重要遗址的介绍,虽然是20年前的总结,我们仍然能够看到差距,还是有不少值得借鉴学习的地方,供大家参考。

序

正如其《组织法》所述,联合国教科文组织自成立以来最重要的使命之一就是保存、保护和弘扬世界文化遗产,这是人类记忆和历史中永恒价值的源泉。文化遗产是一个民族的宗教信仰、人类学和空间世界观在时空中的体现,它表达了不同文化的交融。

自1960年以来,联合国教科文组织倡导了多项国际遗产救援运动。其中在埃及努比亚进行的第一项行动,涉及将阿布辛贝勒神庙的切割上移,这一伟大壮举仍被世人所铭记。随后,成员国持续资助了包括对印度尼西亚婆罗浮屠、巴基斯坦摩亨佐达罗和尼泊尔加德满都谷地等文化遗产地的救援工作。

1989年,日本政府在联合国教科文组织设立了保护文化遗产信托基金,到2003年为止,日本政府捐款总额已达4300万美元。该基金为世界各地重要考古遗址的修复和保护提供了技术、科学和物资上的援助。

这本小册子是在纪念教科文组织协调下,日本政府与受益国之间的杰出合作。所有这些项目都是由联合国教科文组织的文化遗产部门实施的,并汇集了世界上最优秀的专家参与其中。

松浦晃一郎

联合国教科文组织总干事

(2003年)

联合国教科文组织/日本文化遗产保护信托基金

成立背景尽管多年来联合国教科文组织与其他合作机构在条约等法律领域和实际修复活动中做出了多方面的努力,但由于缺乏适当的干预,仍然有许多人类文化遗产遗址、造像纪念碑和其他遗迹面临严重破坏甚至消失的危险。日本政府强烈认识到了这一问题的重要性,成为了各成员国之中支持教科文组织的文化遗产保护活动最积极的一员,日本政府向各种国际活动提供的财政和技术援助便证明了这一点。

1988年,时任日本首相竹下登宣布,加强国际文化交流将成为日本外交政策的支柱之一。保护文化遗产被选为这项新政策的一部分,1989年,日本政府为此成立了联合国教科文组织/日本文化遗产保护信托基金, 表达了坚定支持教科文组织与有关国家共同努力的决心。

目标该基金的目的是保护物质文化遗产,包括具有重要价值的历史古迹和考古遗迹。

基金资助的活动该基金为满足上述目标的活动提供资金,例如修复和保护工作,以及为这些工作所需的初步或一般研究和调查(包括小规模考古发掘)。可根据需要派遣国际专家并提供设备。由于各国专家培训是此类合作的重要内容,因此每个项目都包含培训活动。

与上述目标没有直接相关的活动,例如在考古现场建设或开发博物馆,或为发展文化旅游而安装的设施,原则上不属于资助对象。

项目的确定和选择项目可由联合国教科文组织、日本政府或希望利用这些资金保护其文化遗产的国家政府提出。

信托基金的目标对象应具有普遍公认的重要性,且面临解体或倒塌的迫在眉睫的危险。这些文化资产不一定要列入世界遗产名录,但列入名录可能是评估其价值时需要考虑的一个因素。

除了预算拨款和基金的可用性之外,在确定项目时还需考虑受益国政府给出的优先顺序,与日本外交政策的一致性以及已在进行的项目的地理分布。 另外,我们从提供技术合作的角度优先考虑日本专家的合作和参与,使发展中国家能够自行进行保护和修复。

受益国的承诺该基金的目的是支持各国政府在文化遗产保护领域所做的努力,特别是通过提供国际技术援助,以便受益国将来能够执行这项任务。受益国的坚定承诺并进行合作是项目能够获得成功的重要因素。

国家执行机构:巴基斯坦考古与博物馆局

项目期限:一期: 1994-1999 二期: 2000-2004

项目总预算:一期: 500,000美元 二期: 499,460美元

犍陀罗地区因其东西方相碰撞的文化而著名。从公元前3世纪到公元7世纪,佛教艺术和建筑在希腊化和伊朗帕提亚传统的影响下,在巴基斯坦北部发展起来。大乘佛教也在这里诞生、蓬勃发展,并通过中亚丝绸之路流传至中国、朝鲜和日本。1959年以来,京都大学一直在发掘犍陀罗核心遗址,尤其是拉尼加特寺院遗址,其重要性在19世纪90年代被学者斯坦因和富歇指出。

该项目启动于1994年,拉尼加特的寺院区域如今已经可以接待游客。此项目为该遗址确定了最适当的保护方法,并会将这些方法应用于其它有类似问题的遗址。此外,在该项目的工作期间内,学者对此地区进行了大规模调查,已确定并记录了100多处犍陀罗时期的历史遗址和建筑遗迹。

国家执行机构:伊朗文化遗产组织

项目期限:一期: 1998 – 2003 二期 : 2003 – 2006

项目总预算: 1,000,000美元

世界遗产乔加·赞比尔遗址位于伊朗西南部的苏萨附近,由三道同心城墙遗址组成,城墙内有宫殿、寺庙、陵墓和一座大型塔庙遗迹。建筑群的主要部分由日干砖砌成,由国王 Untash Napirisa 建于公元前 13 世纪,但在国王死后被废弃。

在项目的第一阶段,建立了一个项目办公室和一个保护实验室,并开展了地形和地质研 究。对内城墙内的区域进行了排水,并对塔庙进行了紧急维修,还在遗址举办了两期关于保护土质结构的培训班。目前,对遗址所用材料以及考古遗迹的保护研究进展顺利。这项研究的成果已载入遗址的总体保护计划,其建议正在项目的第二阶段实施。

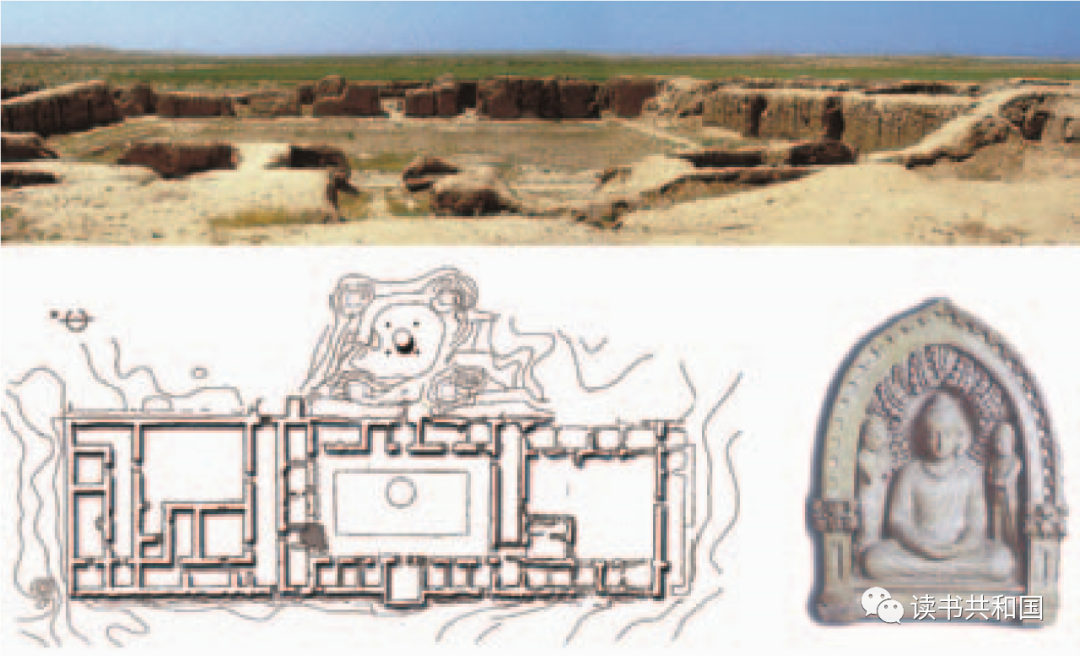

国家执行机构:文化部

项目期限:2000-2004

项目总预算:702,860美元

铁尔梅兹,历史上巴克特里亚的首都,位于乌兹别克斯坦的南部。这里有着大量的的考古遗址,是佛教从印度经犍陀罗地区向远东传播的重要证明。法亚兹特佩遗址位于铁尔梅兹旧城城墙附近的一座土坡上,最早可追溯至公元前1世纪。该建筑群用土坯砖建造,采用夯土结构,由一座佛塔和一个长方形修道院组成。修道院分为三部分,主殿坐落于中庭周围,南面是厨房/食堂。其中,在主殿发现的一尊坐姿佛像是希腊化佛像的艺术典范。

自1977年该遗址被考古发掘以来,我们进行了一些基础的保护工作。保护脆弱的土质遗存免受进一步的侵蚀,改善旅游设施,以及出版遗址相关的信息资料和宣传材料。法亚兹特佩遗址将成为振兴该地区文化遗产管理及旅游发展的全面战略的重要一环。

国家执行机构:印度考古调查局

项目期限:1994-2003 年

项目总预算:500,000 美元

桑奇大塔世界遗产由著名的大舍利塔和 51 座小舍利塔组成,其中大部分可追溯到公元前 3 世纪的阿育王时期。此外,还有许多后期的寺院和庙宇,证明该遗址至少使用了 10 个世纪。 距离桑奇不远处的萨特达拉佛教建筑群由一座大型主舍利塔、29 座小型舍利塔和两座寺院组成。 对主佛塔的发掘表明,尽管外层有很厚的石层(可能是公元前 1 世纪的石层),但佛塔最初是在公元前 3 世纪建造的。

每个遗址都发现了约 30 座佛塔、寺庙和僧院的遗迹以及大量物品。 桑奇遗址原有的三个水箱已经过防水处理和修复。 两处遗址的现有建筑都得到了修复和加固,以便为子孙后代提供保护。 此外,还对印度考古调查局的工作人员进行了保护技术和最新古迹记录方法的培训。

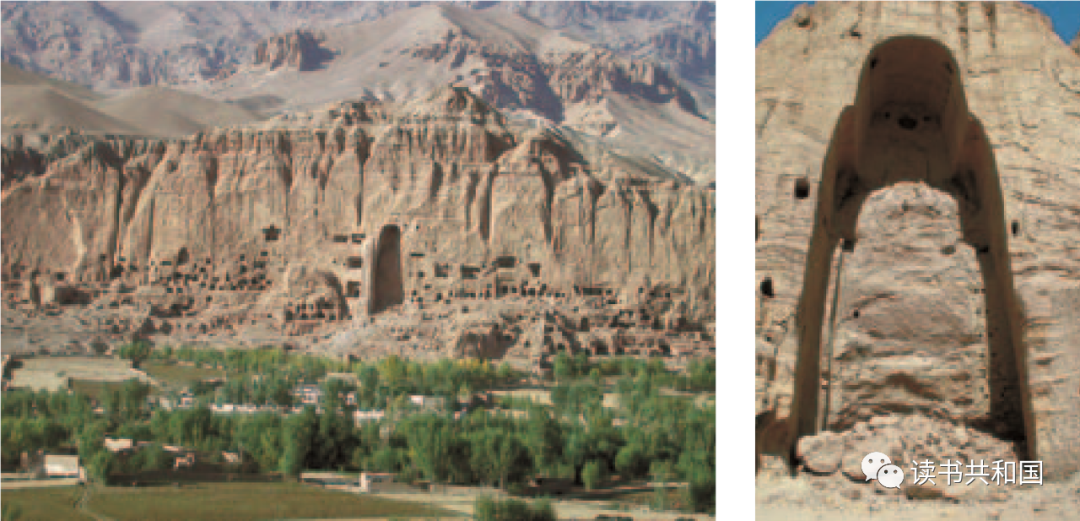

国家执行机构:阿富汗信息和文化局

项目期限:2003-2006

项目总预算:1,815,967美元

阿富汗中部的巴米扬遗址位于喀布尔以西、兴都库什山脉海拔 2,590 米处。令人印象深刻的北悬崖有大约 750 个佛教石窟,以及包含两尊大佛残迹的佛龛,其年代可追溯至公元 4 世纪和 5 世纪。邻近的弗拉迪 (Foladi) 和卡克拉克 (Kakrak) 山谷中还保留着其他遗迹。巴米扬这个精神场所是公元前2 世纪(贵霜王朝)至公元 8 世纪佛教徒的重要朝圣地。

自 2001 年 3 月两尊佛像被毁,阿富汗临时政府成立以来,联合国教科文组织多次前往巴米扬遗址进行考察,确认该遗址的危急状态,并确定保护和恢复的优先事项。

目前的项目旨在加固巴米扬的悬崖面及其壁龛和佛教洞穴,保存两尊大石佛的剩余部分,保护壁画,并为巴米扬遗址制作考古地图和临时总体规划。

原文选自:

吃馕编故事:许旸

阵地码字和出阵探险:潘若宁,邱奕菲,赵荻,赵佳琦,邵学成