文博信息

公共考古|“发现李庄”70多年,李庄再迎考古学家

4月22日至23日,第五届“中国公共考古·李庄论坛”在宜宾举行。论坛汇聚国内多名考古大咖,论坛期间他们进行了公众演讲,同时有一批文创产品在李庄首发。

李庄对中国考古学学科史来说,是一个绕不过去的地点。抗战时期,这里曾汇聚了中央研究院历史语言研究所、中央博物院筹备处、营造学社等机构,李济、董作宾、梁思永、夏鼐、曾昭燏、石璋如等一大批中国现代考古学的开创者、奠基人、领军人物云集李庄。以李庄为大本营开展的学术活动、取得的学术成就在中国近代考古学史上产生了巨大而深刻的影响。

论坛期间,北京大学考古文博学院博士胡文怡主讲“李庄的故事”,伦敦大学艺术考古硕士高旭阳主讲“我是江口考古志愿者”。北京大学考古文博学院博士研究生王思渝分享“当地人和考古队——平粮台考古队的社区考古实践”。4月23日,四川省文物考古研究院公共考古中心主任、副研究员刘志岩主讲“我眼中的公众考古——由江口沉银遗址公众考古实践引发的思考”。

四川宜宾李庄

宜宾市博物馆院院长罗培红介绍,公共考古的理念于上世纪六七十年代首先出现在美、英等国。早期的公共考古就是公众考古教育,当时主要是解决包括亟待解决的文化遗产保护与公众考古教育在内的文化资源管理问题。“公共考古”不仅包括公众参与的考古活动,还有考古专业人员研究成果的传播,更适合用来表述考古知识的大众化。

中国公共考古论坛始于2013年,旨在通过论坛活动让各位专家学者在研讨中能够碰撞出火花,凝聚出共识,推动公共考古的蓬勃发展。每年一届的公共考古论坛已经成为交流中国公众考古理论、方法和实践的重要平台,在学术界影响日益重要,也引起了社会公众越来越多的关注。

中央博物院筹备处所在李庄的旧址张家祠,今为中国李庄抗战文化陈列馆

宜宾文广新局副局长邹鸣琴则表示,李庄古镇是抗战文化圣地,与中国现代考古有着极深的渊源,在抗战期间,中央研究院历史语言研究所、中央博物院筹备处、营造学社等机构的李济、董作宾、梁思永、夏鼐、曾昭燏、石璋如等一大批中国现代考古学的开创者、奠基人、领军人物云集李庄。他们在李庄期间的工作、生活,以及以李庄为大本营开展的学术活动、取得的学术成就在中国近代考古学史上产生了巨大而深刻的影响。

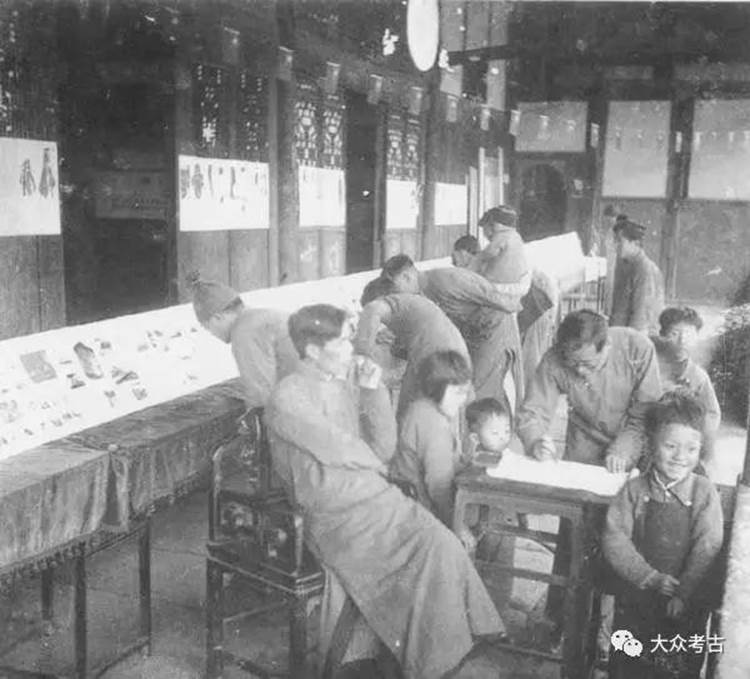

中研院史语所在李庄举办的展览

李庄镇历史悠久,从梁代大同六年(公元540年)设六同郡起,至今已有1460余年的建置历史,辖区曾作为六同郡和南广(南溪)县治所在地长达400多年,一度曾是川南6县政治、军事、经济、文化中心。在漫长的历史长河中,先辈们为李庄留下的文化遗产比比皆是,如极能体现明清时期建筑特色的庙宇、殿堂、古戏楼、古街道、古民居等。有极高考古和欣赏价值的慧光寺、玉佛寺、东岳庙等木雕石刻艺术和建筑艺术为代表的“九宫十八庙”;有被国家古建筑大师梁思成赞誉为李庄“四绝”的奎星阁、旋螺殿、百鹤窗、九龙石碑。

四川宜宾李庄

李庄镇现有明代建筑旋螺殿和中国营造学社旧址二处国家级重点文物保护单位,慧光寺、东岳庙、张家祠三处省级重点文物保护单位,天上宫、祖师殿、南华宫等多处市级重点文物保护单位。

(作者韩少华,资料来源:澎湃新闻,2017年4月24日)