会议议程

讲座回顾|颜劲松:成都考古发现与文化遗产保护“成都模式”

2020年11月6日下午,成都文物考古研究院院长颜劲松研究馆员应我院邀请,在南汉二陵博物馆公众考古活动中心多功能厅做了题为《成都考古发现与文化遗产保护“成都模式”》的学术讲座。这是我院“考古广州·名家讲坛”2020年第3讲。讲座由易西兵院长主持,我院全体业务人员以及部分文博同行、暨南大学等高校师生和社会热心人士聆听了讲座。

成都是长江上游古代文明的起源与发展中心,是中华文明的重要发祥地之一。作为国务院公布的首批历史文化名城、中国“十大古都”“一带一路”建设和长江经济带发展的重要节点,成都14335平方公里土地留下了丰富的历史文化遗存。

但是,随着城市建设的快速发展,如何既有效保护地下文化遗产,又有力促进城市经济社会发展,成为考古人面临的新课题和挑战。且听颜院长讲述成都文物考古研究院如何交出自己“独一份”的答卷。

颜院长首先介绍了成都文物考古研究院的机构设置、人员编制、荣誉奖励、工作重点、承担课题、对外合作、成果出版等情况。

自2001年起,成都文物考古研究院每年编著一部《成都考古发现》,连续出版20年,从1999年到2018年的成果共计20册,收录考古调查、发掘年度报告425篇,约2000万字,开创了国内考古报告集年度出版的先河。

其后,颜院长讲述了成都文物考古研究院为妥善处理文化遗产保护与城市发展的矛盾,在“机制创新”方面进行的积极探索。

一是全国首创行政审批考古前置“成都模式”,建设项目在土地出让前便已完成考古勘探发掘工作,有效解决城市建设与文化遗产保护矛盾,得到国家文物局、国土资源部肯定并向全国推广;

二是全国率先推行考古勘探限时承诺制和建设单位满意度评价制;

三是划定地下文物埋藏区及重点监测区,在全省率先将两个区域纳入城市控制性详细规划;

四是与建设任务较重的区、市、县共建“考古工作站”,强化市区协同联动,扩大考古文勘人才储备。

通过这些举措,有力保障了成都大运村、轨道交通TOD、锦城绿道、自然博物馆等160余个城市发展重大项目顺利开工建设,考古力量助力城市建设与经济社会发展能力不断增强。并于今年8月,成都文物考古研究院被中共成都市委、成都市人民政府评为“2019年度成都国际化营商环境建设先进集体”。

第三部分,颜院长介绍了成都考古取得的一系列重大成果。目前,成都已有20余项考古成果入选中国重要考古发现,其中6项被评为“全国十大考古新发现”。

为了探索宝墩文化时期的环境、生业、聚落结构及其变迁,进而结合各方面信息综合分析成都平原社会复杂化进程及其动因,成都文物考古研究院重点选择在新津宝墩、大邑高山、温江红桥村、青白江三星村等遗址所在区域,采用多学科综合研究,在成都平原环境、生计模式的转变、人口的增加与聚落空间分布变化之间的关系,聚落内部的区划特征、房屋建筑形式、居住区与墓葬的空间分布规律及其与环境的关系等诸多方面获得了一些重要信息。

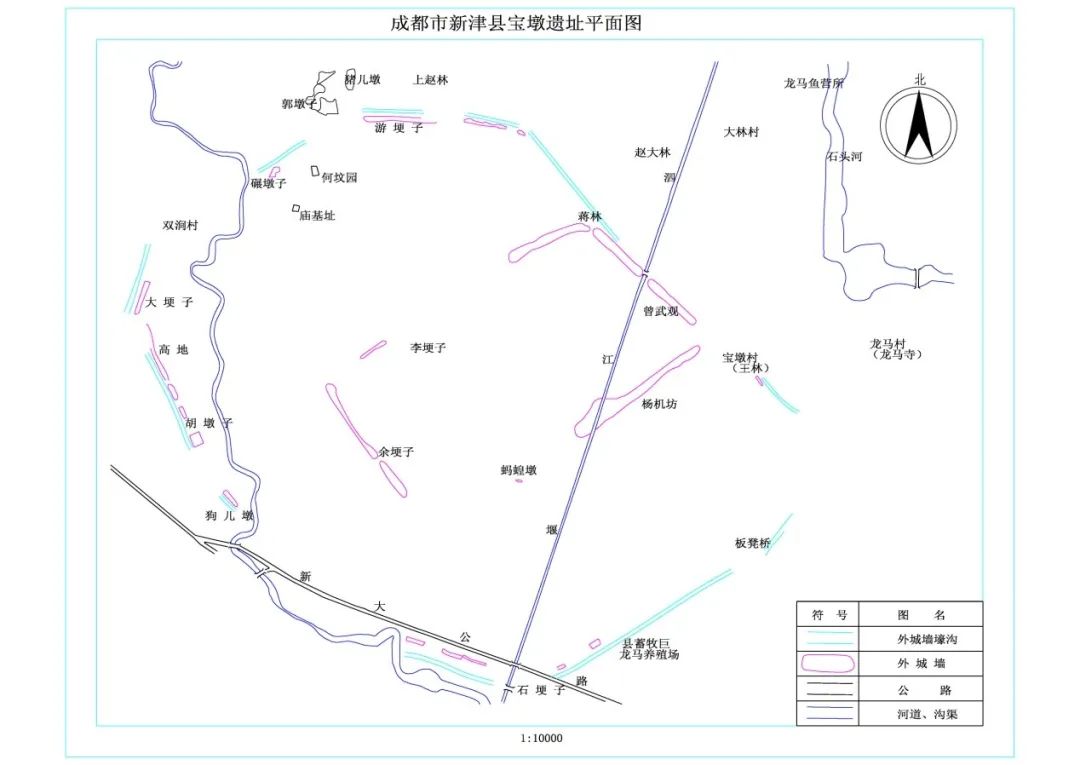

1、宝墩遗址 位于新津县龙马乡宝墩村,遗址分内外两城,内城呈长方形,面积为60万平方米;外城呈不规则圆角长方形,以壕沟外侧边为界,城址面积约276万平方米。宝墩城址是目前发现的面积最大的具有内外双重城垣的龙山时代城址。

![]()

宝墩遗址游埂子城墙剖面图

宝墩遗址鼓墩子大型(礼仪性)建筑基址

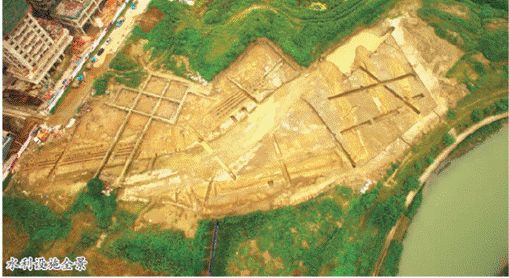

另外,宝墩遗址的田角林区域目前已揭露出比较明确的有3个居址区、1座大房子、1座长房、42座墓葬和数量较多的灰坑,还有少量散乱的基槽难以确认。根据该区域面积推算,大约有5个左右的居址区。

宝墩遗址田角林区域航拍照片

2、高山遗址 位于成都市大邑县原三岔镇赵庵村。目前发现有早于宝墩文化、与什邡桂圆桥一期接近的遗存。今年申请了主动发掘,可促进解决宝墩史前城址群文化来源的问题。

3、红桥村聚落 位于成都市温江区公平街办红桥村,是一处以宝墩文化三、四期为主的大型聚落,发现防洪、引水工程及成片墓地。

红桥村聚落航拍照片

4、三星村遗址(宝墩文化三、四期)位于成都市青白江区三星村,宝墩四期的墓葬从布局、随葬品均出现明显变化。

三星村遗址航拍照片

发掘遗址140余处,其中较重要的有金沙遗址、商业街船棺葬遗址、新一村遗址、郫县波罗村遗址、青白江三星村遗址、青白江双元村船棺墓地、浦江飞虎村船棺墓地等。

1、金沙遗址 位于成都市青羊区,是商末至西周时期古蜀国的中心都邑。自2001年2月8日发现以来,已对120余个地点进行了考古发掘,发掘总面积约23万平方米。遗迹现象包括灰坑、墓葬、窑址、灰沟、井、灶、祭祀坑、房址等,出土遗物包括金器、玉器、铜器、骨器、木器、陶器、石器等。对古蜀文化起源、发展、衰亡的研究具有重大意义,特别是为破解三星堆文明突然消亡之谜找到了有力的证据。![]()

金沙遗址墓葬区

出土象牙的现场清理

金沙遗址是本世纪中国重要的考古新发现之一,被评选为2001年全国十大考古发现、第六批全国重点文物保护单位、“十一五”期间100处国家重点保护大遗址、并被列入中国申报世界文化遗产预备名录。

![]()

![]()

商周太阳神鸟金饰(左后为商周大金面具)

良渚文化十节玉琮

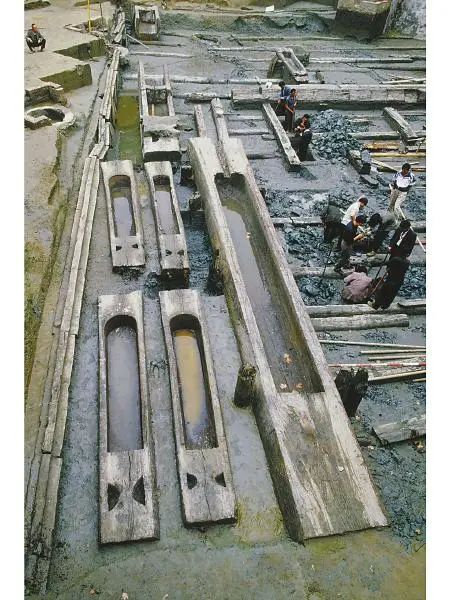

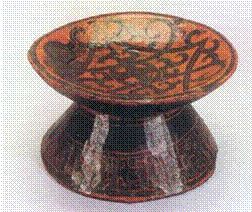

2、商业街船棺葬 位于成都市青羊区商业街,为古蜀国晚期(战国早期)蜀王家族墓葬,距今已有2500多年。是迄今发现的规模最大、等级最高的船棺墓。出土的数百件精美漆器,将成都作为我国著名漆器生产中心的历史提前了三四百年。

商业街船棺遗址考古发掘现场

![]()

![]()

商业街船棺葬出土漆盒、漆豆

3、双元村墓地 位于成都市青白江区双元村,2016年5月至2018年7月发掘,共清理东周时期墓葬270座。共出土漆木器、铜器、陶器、锡器、石器等各类遗物2000余件。墓葬大致呈组(群)分布,年代跨度大,对探索东周时期古蜀社会及其变迁提供了重要信息。

双元村墓地航拍照片

M154出土青铜甗及青铜鼎

4、蒲江飞虎村东周墓地(战国晚期) 出土了“成都”矛,证明成都作为城市名称自战国晚期至今2000多年未曾改变。飞虎村墓地已原址保护,建成蒲江博物馆,即将开放。

飞虎村东周墓地全貌

飞虎村船棺墓葬出土“成都”矛

成都地区汉墓数量众多,重要的有:天回镇老官山汉墓、新川创新科技园墓群、新津堡子山崖墓群、邛崃羊安汉墓群、青白江包家梁子汉墓群等。同时期的重要遗址有:天府广场汉代遗址、新津县桥津上街遗址、郫县指路村遗址等。

1、老官山汉墓 2012年7月至2013年8月,在成都金牛区天回镇共清理4座西汉时期土坑木椁墓,出土大量漆木器、陶器,以及少量铜器和铁器等。重要收获有M1出土的50余件木牍、M2出土的玉质印章和4件竹木制织机模型、M3出土的920余支(编号数量)竹简及人体经穴漆人像等。

M2出土的四部织机模型应是前所未见的蜀锦提花机模型,是迄今我国发现的唯一有出土单位、完整的西汉时期织机模型。M3出土了完整的人体经穴髹漆人像。根据M3出土竹简所初步整理出的九部医书,极有可能是失传了的中医扁鹊学派经典书籍。

M2织机出土现场

![]()

M3出土经穴髹漆人像

出土竹简及红外照片

2、新川创新科技园墓群 2014年至2020年,在成都新川创新科技园区内发现战国至明代不同时期、不同类型墓葬6000余座,时代跨度长达两千余年,为探索丝绸之路中西文化交流、古代四川社会变迁、汉晋广都城聚落、三国文化研究等重要课题提供了蔚为大观的实物资料与历史信息。堪称埋藏于地下的半部“四川通史”。

新川创新科技园墓群全景图

五根松M94航拍照片

(罕见的未被盗掘的三国崖墓。出土器物原始摆放位置明确,墓室功能布局清晰,不仅具有镇墓、礼仪、灶祭、仓储等公共职能,也有各自独立的由祭祀与葬具构成的埋葬空间。)![]()

红花沟M358“郫”戈

3、新津堡子山崖墓群 2012年5月至2014年4月,对成都新津区的大云山、瓢儿山、老虎山崖墓进行抢救性发掘,共清理近700座墓葬,出土了大批文物。其中老虎山墓葬数量多,延续时间长;墓葬类型多。该墓地的发掘对研究崖墓的起源及演变具有重要意义。

![]() 新津堡子山崖墓群

新津堡子山崖墓群

4、邛崃羊安汉墓群(西汉~东汉)

2009年至2010年,配合邛崃市羊安工业区建设,发掘了6座封土包,共发现汉墓106座,基本复原了四川“汉代土墩墓”的修建过程;并出土了铜车马、玉面具、“大官”漆器等一批重要文物。

2017年7月至2018年6月,为配合一产业园项目,又在羊安镇清理了四座封土包。其中皇坟墓地清理出一座画像砖墓,墓室两侧壁下部出土完整画像砖15块。皇坟九号墓中,还出土了一套银质子母印。

皇坟M5画像砖

皇坟M9发现的子母印章

5、郫县指路村汉代遗址 位于郫都区古城镇,遗址主体年代为战国晚期~汉,面积约260万平方米。揭露出有房址2处、水井2口、路1条、窑址1座、灶1座、瓮棺2具、灰坑53座、灰沟12条。

遗址航拍照片

J2中发现的一块双耳罐残片上刻有“X子乡”的字样,比较确切地表明了指路村遗址的性质应该是乡一级的基层聚落。

带有“×子乡”字样的陶片

1、市中心天府广场周边 陆续出土了圆雕石犀、裴君和李君碑、大型夯土台基以及数量众多、类型丰富的涂朱瓦当、铺地砖等,与秦汉三国时期的蜀郡郡府、益州州府、蜀汉宫城等高等级机构设施关系密切,对于探索当时成都大城范围内的形制布局和功能分区,成都经济、文化事业发展水平等问题具有重要学术价值。

天府广场东北侧遗址出土石犀

2、唐宋街巷坊市遗址 发现有江南馆街遗址、正科甲巷遗址、城守东大街遗址等,为解析唐宋时期成都的里坊面貌和制度,提供了可靠的参考依据。

江南馆街唐宋街坊遗址

正科甲巷遗址出土唐末五代大渠

3、佛教遗迹 下同仁路、实业街、通锦路等地点发掘的福感寺遗址、净众寺遗址及大量的佛教造像文物,极大地丰富了南朝至唐代成都地区的佛教文化与艺术内涵,对于推进城西一带宗教文化区的历史沿革与时空布局研究亦有积极意义。

通锦路唐净众寺园林遗址

实业街唐福感寺遗址出土佛造像

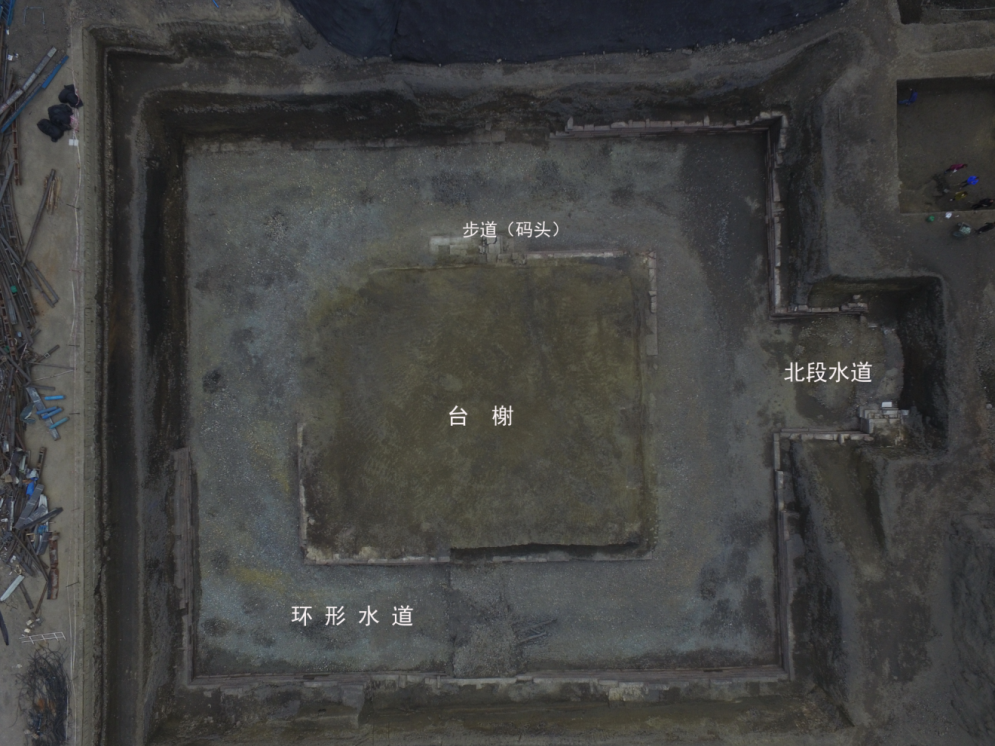

4、东华门遗址 是成都市区继金沙遗址后最为重大的考古发现,主要发掘成果包括两汉六朝城市遗存、隋唐至两宋摩诃池园林建筑群、明代蜀王府宫城园林建筑群等,是国内乃至世界罕有、在城市中心被发现、同一地点承载千年以上时间跨度并大规模呈现不同时期历史文化信息的古代城市遗存,体现了成都两千多年“城址不改、城名不变、中心未移”的城市建造特征。

东华门遗址(黄色区域)与成都体育中心位置关系图

摩诃池池苑遗址由池岸、石子路、庭院、亭台、水井、沟渠等组成,建造工艺精良考究,基本解决了唐宋文献中“摩诃池”、“龙跃池”及“宣华苑“的方位和具体性质问题。

五代摩诃池砖砌驳岸

宋代摩诃池拼花石子路

唐代摩诃池庭院建筑

明代蜀王府宫城遗址,建筑群规模宏大,布局清晰,工艺精良,集中体现了明太祖在修建蜀王府时诏谕“非壮丽无以示威仪”的精神,有助于进一步厘清蜀王府的内部格局和功能分区问题,是复原明代蜀藩历史和整个藩封制度的珍贵考古资料。

明蜀王府苑囿区水池

明蜀王府东段水道及其底部的木构建筑

最后,颜院长对成都重要考古遗址的保护利用情况进行了介绍。数十年来,成都通过建设考古遗址公园或原址修建博物馆的方式,不断加强对保存良好的重要考古遗址保护利用工作。

成都文物考古研究院主持或参与了青羊宫隋唐窑址、十二桥商周遗址、商业街船棺遗址、金沙遗址、水井坊遗址、宝墩古城遗址、邛窑遗址等10余项重要文化遗产保护项目,主持或参与打造成都金沙遗址博物馆、成都博物馆、水井坊酒坊遗址博物馆等多项国内外知名博物馆。

另外,2016年开始发掘、2020年发掘完成的成都东华门遗址已确定建设考古遗址公园;2016年发现的蒲江县鹤山镇飞虎村船棺葬已原址修建博物馆。

金沙遗址博物馆(2007年建成开馆)

![]()

![]()

水井街酒坊遗址博物馆(2013年建成开馆)![]()

成都博物馆(2016年建成开馆)![]()

邛窑遗址公园(2018年对外开放)

(讲座纪要内容经颜劲松院长审定)

撰文:牛 沛

供图:关舜甫

编辑:郭怡乐

审校:吕良波

审定:易西兵