文博信息

2023年度黑龙江省田野考古新成果

发掘区全景航拍(上西下东)

本年度发掘区内揭露早期建筑址夯土台基1座,编号为1号台基址(TJ1)。1号台基平面呈长方形,东西宽13.65米,南北长41.5米,台基边缘为宽约0.5米的包砖墙基槽。台基上均匀分布着4排11列共44个方形磉墩,从磉墩柱网分布上看,台基整体为十开间三进深的布局。台基北侧有附属的道路遗存1条,为青砖铺筑。

2号台基址及其附属院墙航拍图(由南向北拍摄)

在发掘区东南部完整揭露晚期建筑址夯土台基1座,编号为2号台基址(TJ2)。2号台基开口在表土层下,叠压打破了1号台基址的东南角,在1号台基原有的夯土基础之上增补修建。台基平面呈长方形,夯土基础东西长14.3米,南北宽10.7,外侧有宽约0.45米的包砖墙基槽。台基上分布着3排4列方形磉墩,从磉墩柱网分布上看,整体为三开间两进深的格。台基的南侧中间位置残存一斜坡状砖砌踏道,保存较差。台基北、东两侧清理出1道附属的院墙设施,仅存少量的基础部分,墙体宽1.2~1.28米,由长条砖混合夯土砌筑。根据清理出的柱础坑位置推断,院墙内外两侧有成排且对称的木柱支撑,木柱半包于墙体内,木柱下有础石基础,木柱中心间距2.3~2.6米。在北段院墙北侧发现大量垒脊瓦,其散落位置基本为东西向条带状,基本平行于院墙分布,据此推测该墙为带脊院墙。

出土的龙纹瓦当

出土器物以建筑构件为主,包括大量砖瓦和建筑饰件。少量陶瓷器残片,器型有盆、罐、盘等。铁器以大量铁钉为主。铜器有铜泡钉、铜饰件等,数量较少。少量铜钱,以宋代钱币为主。

出土的兽面纹瓦当

本年度发掘所揭示的金上京皇城西南部2座建筑址结构清晰完整,是辽金都城考古的重要收获,尤其是早晚叠压遗存的发掘,明确了该区域至少存在金代早晚两个时期的遗存。所获资料对了解金代建筑技术、皇城内建筑时序等具有重要的学术价值,为全面深化认识金上京皇城布局与沿革增添了重要的考古学材料,为金上京遗址的有效整体保护提供学术支撑和科学依据。

大庆九间遗址

遗址位于大庆市大同区太阳升镇九间村西南,呈条带状分布,南北宽约200米,东西长约1000米,总面积约20万平方米。2019年、2020年、2022年,黑龙江省文物考古研究所联合黑龙江大学考古学系等单位对九间遗址进行了三次考古发掘。根据前三次的考古发掘结果,发现遗迹大多分布于遗址的中、北部区域。中间部位遗迹最为集中,发现有较为集中的连续分布且规模较大的长方形坑及圜底坑,遗物类别尤以数量较多的大型陶器最具特色,这表明它与当时当地的某类规模化生产有着密切的联系。南部区域发现有大型台基式建筑遗址,并出土有大量的建筑构件,说明该遗址存在着较高等级的建筑或具有较高行政建制。

2023年度九间遗址发掘航拍全景

2023年6月~10月,黑龙江省文物考古研究所、黑龙江大学历史文化旅游学院等联合对九间遗址进行了第四次考古发掘,面积约600余平方米。本次发掘共发现各类遗迹149处,其中包括房址3座、窑址1座、灰沟5条、灰坑135座、灶4处,同时出土了陶、瓷、金属和骨器等不同质地的遗物1000余件。此外还出土了大量的家养和野生的动物骨骼,表明这一时期的人类存在着由定居农业、狩猎业和捕鱼业组成的混合生业模式。

九间遗址揭露的窑址

目前,对该遗址的年代和性质形成以下几点认识。一是该遗址文化堆积性质单一,年代为金代。二是该遗址密集分布着带有取暖设施的地面式房址,其附近的诸多灰坑均为与房址相关的生活、生产类遗存。发现的房址有着东北地区特有的风格,出土的陶器体型均较大,且形制规整,反映了当时成熟的制陶技术。三是本年度发现的窑址以及大量陶支座的出土,推测其与制陶生产过程中的不同环节和工序有关,反映出这一地区的人群在当时可能存在着较大规模的制陶活动。

出土的玉饰件

出土的铜饰件

通过对九间遗址的发掘不仅加深了对黑龙江省西部地区辽金遗址文化面貌的再认识,而且进一步丰富了辽金时期考古学文化遗存的类别,尤其是为研究金代手工业的发展状况增添了新的实物资料。

海林酒厂沟遗址

酒厂沟遗址位于牡丹江市海林市海林镇平和村红甸子河右岸的坡地上,当地俗称“酒厂沟”。2023年7月~10月,黑龙江省文物考古研究所、海林市文物保护中心联合对遗址发现遗存开展了抢救性发掘。发掘区位于酒厂沟遗址的中部,发掘面积为150平方米。

第Ⅰ发掘区(上为西拍摄)

遗迹主要房址、墓葬和灰坑。其中,房址5座,出土器物类型同东康遗址、河口与振兴第三期遗物较为接近;墓葬5座,包括3座砖椁墓和2座土坑竖穴墓;灰坑1个,打破房址F2,其内出土陶片等遗物亦属东康类型。

第Ⅱ发掘区(上为北拍摄)

在发掘的同时,对发掘区的东侧和北侧进行局部考古勘探工作,通过勘探,初步掌握了墓地东侧和北部范围所至。

墓葬M3和M2(自西向东拍摄)

酒厂沟遗址为一处面积在10万平方米以上的大型汉魏时期聚落遗址,此次发掘是在海浪河流域首次进行的汉魏时期遗存考古发掘工作。不仅可以完善牡丹江中游地区的考古学年代序列,还可以进一步明晰黑龙江东部地区汉魏时期人们的生业模式。

二龙山城址(由西南向东北拍摄)

本年度共调查55处遗存。其中依兰县区域共调查24处遗存,包括城址7座,其中平原城4处、山城3处;墓葬1处、聚落址16处。佳木斯地区31处(包括佳木斯市辖区22处和汤原县9处),包括城址5座,其中民兴村城址等平原城4座,山城1座。除德祥村古墓群等2处墓葬外,另有庆丰村遗址等聚落址24处。

桥西东南遗址(由东北向西南拍摄)

通过此次调查,进一步全面地掌握了依兰县、佳木斯市辖区和汤原县境内渤海遗存的分布情况和保存状况,为构建该区域考古学文化编年以及渤海历史发展脉络提供了重要的实物资料和学术支撑。

海林旧石器遗址专题调查

为深化对黑龙江省东南山地旧石器时代遗存的认识,2023年9月,黑龙江省文物考古研究所在海林市区域开展了旧石器专题考古调查,复查卢家神仙洞遗址,新发现石河石人洞遗址。

神仙洞遗址全貌

卢家神仙洞遗址位于海林卢家村西北方向。神仙洞分洞内与洞外平台两处,中间有天然石阶形成的甬道相连。在神仙洞遗址洞外平台发现较多遗物,在剖面上层发现石制品、陶片、动物骨骼、铁器等推测为新石器时代至历史时期,在剖面下层黄色土内发现一件流纹岩两面器,推测为旧石器时代。神仙洞是人类活动延续时间较长的一处遗址。

神仙洞遗址出土流纹岩两面器

石河石人洞遗址位于海林石河村东侧的石人山山脚。遗址主体为三个洞穴及其周围区域,另外在山顶平台处亦有发现石器遗存。当地村民在遗址周围采石铺路致大量遗物出露。在石人洞内及洞外采集石制品1600余件,主要类型为两面器及其制作过程中的副产品。石制品原料皆来自洞穴所在山体岩石,由此推断石人洞遗址是一处旧石器时代两面器原料产地及加工遗址,其石制品数量丰富程度在黑龙江乃至东北地区罕见。

石人洞遗址全景

石人洞遗址作为流纹岩石制品原料产地,通过与其他原料产地型遗址及周围已发现的包含流纹岩石制品遗址对比研究,可能也存在着一定的辐射范围,但目前遗址数量有限,时空分布过于分散,难以提供域内人群在相对集中时间范围内的交流互动信息,还需要更多调查、发掘和研究工作来进行支撑。

木兰县鸡冠山抗联遗址群调查

为摸清鸡冠山抗联遗址群的基本情况,初步了解鸡冠山抗日根据地的形态布局、功能性质等问题,在省文化和旅游厅、省文物管理局的指导下,2023年10月~11月,黑龙江省文物考古研究所联合木兰县文体广电和旅游局、木兰县文物保护中心共同开展了鸡冠山抗联遗址群调查勘探工作。

大转山遗址锯齿形战壕

调查勘探工作开展区域主要集中在簸箕掌遗址、小转山遗址、大转山遗址、火烧营遗址、热闹沟遗址,发现房址、壕沟、水井、窖穴、耕地等遗迹。确认房址多为土坑半地穴式,朝向东南,有门道和踩踏面,内部见有石块垒砌的灶和烟道;壕沟平面呈蛇形,截面呈倒梯形,上口宽约90~120厘米,下底宽约70~90厘米。发现武器类、生活类、生产类遗物300余件。

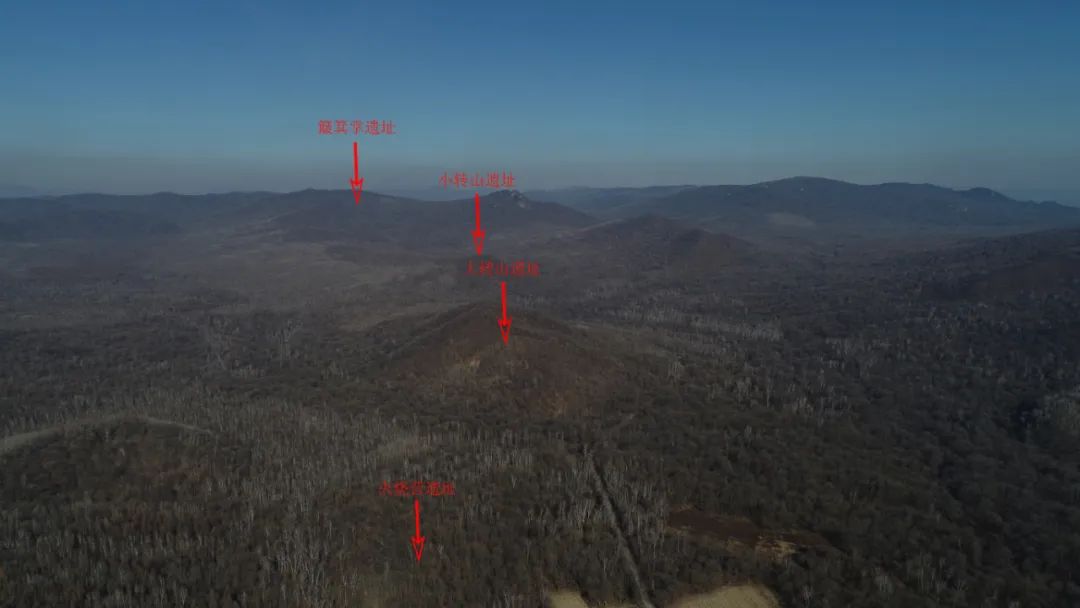

簸箕掌遗址、小转山遗址、大转山遗址、火烧营遗址航拍图

此前抗联研究已经开展多年,但多以文献史料研究为主,考古研究薄弱,长期存在着有史无迹的问题。通过对木兰县抗联遗址群的调查勘探工作,初步了解了鸡冠山抗联遗址群内核心区及其他分区内不同类型遗迹的基本形态、分布规律和功能,从整体上勾勒出鸡冠山抗联根据地的考古学面貌,为进一步夯实14年抗战的实物基础提供科学、系统的考古学资料。

簸箕掌遗址航拍图

转载自:考古黑龙江