专家观点

帆过浪留痕——广东水下考古纪略

原作者: 崔勇 |

来自: 考古 |

发布时间:2024-4-17 10:19 |

查看: 1167 | 发布者: gogoyy |

摘要: 讲座现场(谢蔚宁拍摄) 2023年5月16日上午,著名水下考古学者、我院荣休研究馆员崔勇应邀在院四楼报告厅做了一场题为《帆过浪留痕——广东水下考古纪略》的专题讲座。讲座由我院办公室主任刘长副研究馆员主持。现将讲座纪要如下:一、绪论 水下考古学是考古学的一门分支学科,是陆地田野考古向水域的延伸。它以人类水下文化遗产为研究对象,对淹没于江河 ...

2023年5月16日上午,著名水下考古学者、我院荣休研究馆员崔勇应邀在院四楼报告厅做了一场题为《帆过浪留痕——广东水下考古纪略》的专题讲座。讲座由我院办公室主任刘长副研究馆员主持。现将讲座纪要如下:

水下考古学是考古学的一门分支学科,是陆地田野考古向水域的延伸。它以人类水下文化遗产为研究对象,对淹没于江河湖海下面的古代遗迹和遗物进行调查、勘探和发掘,运用考古学所特有的观点和研究方法作为认识问题的手段并使其发挥应有的作用。

中国水下考古发展至今近40年,从起步到发展经历过坎坷和艰辛,但随着学科建设的日趋成熟,中国在水下文化遗产保护和水下考古事业领域取得了巨大的成就,逐渐成为国际上的行业标杆。

回顾中国水下考古发展史,广东始终是一个绕不开的话题,从1970年代的西沙调查、1980年代“南海一号”的发现、全国首届考古系统潜水资质人员培训、中国首次水下考古调查、中日联合“南海一号”沉船调查、1990年代的新会崖门宋元海战遗址水下考古调查……再到本世纪“南海一号”、“南澳一号”、西樵山石燕岩等水下遗址的调查和发掘,广东一直扮演着行业引领的角色,体现了广东“敢为天下先”的开拓精神。

中国第一次涉足水下考古的调查工作始于1974年。1974年1月的西沙海战,我国收复了西沙群岛,这是我国海洋意识觉醒的标志性事件。西沙海战以后,作为当时南海属地管理的行政机构,后续的文物考古工作自然落到了广东肩上。1974年3~5月,广东省博物馆派出考古人员赴西沙群岛进行考古调查,陆地和水下均有重大发现,除发现甘泉岛唐宋遗址外,在西沙北礁礁盘水下发现了多处沉船遗址,其中有跟郑和航海关系密切的重大线索,说明南海自古就是我国先民生活和航行的传统海域。1986年,广东省博物馆考古队对珠海离岛开展了考古调查,期间同样关注水下沉船信息和资源,收集了一些与沉船有关的地名及俗称,如“缸瓦洲”、“推船湾”等。

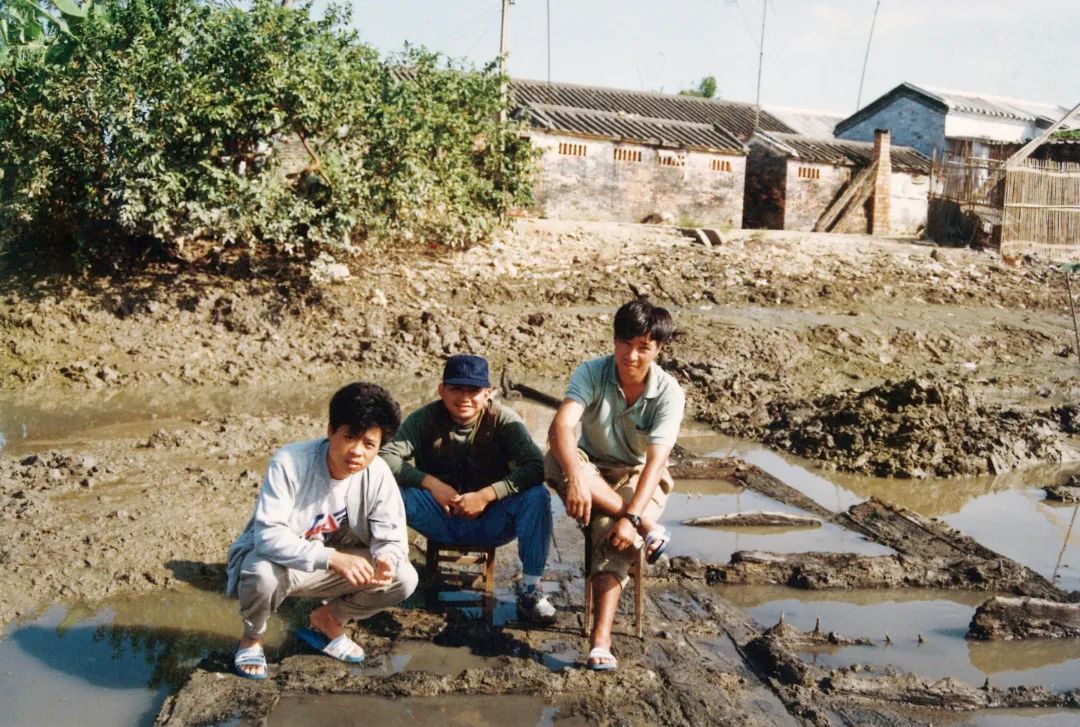

1986年珠海海岛调查

(右起:朱非素、何华胜、杨少祥、

赵善德、崔勇、李子文)

1987年,英国打捞公司和广州救捞局在合作寻找“莱茵堡”号时,无意发现了一条中国古沉船,即今天的“南海一号”,从而揭开了中国水下考古的大幕。1988年,国家文物局第一次在广州举办了轻潜水培训班,九位来自国家文物局、中国历史博物馆(现国家博物馆,以下简称“历博”或“国博”)、广东省文物管理委员会(以下简称“省文管会”)、广东省博物馆和深圳博物馆的考古专业人员参加了潜水培训,并全部获得了交通部轻潜水证书,这九位学员成为中国水下考古最早的业务种子,最后都成为行业里的业务骨干。

1988年6月,由国家文物局、历博、省博专业人员(刚获潜水证书的部分学员)组成的考古队在广东吴川县吴阳镇沙角漩首次进行了真正意义上的水下考古调查。这次调查确认了一艘沉没于吴阳镇沙角漩海域的清末至民国初年的外籍铜皮船。

1989年11月,由国家文物局、历博、文管会、日本京都水中考古学研究所等组成的考古队,在广州救捞局的协助下,对广东台山上下川海域发现的宋元沉船进行了大规模的调查,这是中国改革开放以来文物考古界第一次与国外研究机构合作的项目,这艘沉船被命名为“南海一号”。调查领队是历博馆馆长俞伟超先生,他被尊称为“中国水下考古之父”,副领队是日本京都水中考古学研究所所长田边昭三先生。

进入1990年代,广东先后进行了多项水下考古调查工作,例如1991~1992年新会崖门宋元海战遗址调查。调查发现了若干沉船线索,但由于崖门水道通航繁忙,终无法开展大规模水下探摸,许多疑点未能确认,但至少开启了通过史料记载,有针对性、具学术研究目的开展专题水下考古的先河。

在1996年汕头广澳港沉船的水下调查中,发现了一艘南明时期与郑成功有密切关系的沉船,通过进一步研究,初步查明该船为郑成功部将洪旭所属的一艘沉船,其年代明确、属性清晰。

在国家水下考古机构成立以后,广东省文物考古研究所还与历博合作进行了陆域埋藏沉船的考古发掘。1996年,珠海平沙前锋发掘出一艘埋藏在鱼塘淤泥中的清末民国初年沉船,为后来“南海一号”沉船的发掘提供了实践经验。

1999~2000年,广东省文物考古研究所和历博水下考古研究室合作,在广东沿海开展摸家底式的水下考古普查,开中国水下考古普查的先例。

为了适应水下考古发展和本省的水下考古工作需求,2005年,广东省领全国风气之先,第一次由本省地方牵头,举办了一期水下考古专业人员培训班,从全省文博系统抽调10名技术骨干参加水下考古培训,这批学员后来成为“南海一号”和“南澳一号”发掘的主力。

三人成行,最精炼的队伍

——1996年汕头广澳港水下考古调查

1、海上丝绸之路繁盛时期的“南海一号”

作为中国水下考古和水下文化遗产保护经典项目,“南海一号”从发现、调查、试掘、整体打捞、发掘到后期保护,整个过程迄今为止已经历了36个年头,无论从理念的创新、技术的进步和成果的丰硕,无不标志着我国水下考古和水下文化遗产保护辉煌时期的到来。十年磨一剑的耐心、学科建设的信心和敢为天下先的决心造就了这个辉煌,“南海一号”不但是广东的骄傲,也是中国的骄傲。整体打捞、异地保护、精细发掘、公众考古、综合研究及国际交流,创造了无数个第一。

2、大航海时代的“南澳一号”

1487年,葡萄牙人迪亚士的探险队到达非洲南端,发现好望角,并进入印度洋;1497年,以达迦马为首的船队沿迪亚士航线继续向前,经非洲东岸的莫桑比克、肯尼亚,于1498年到印度西南部的卡利卡特,开辟了从大西洋绕非洲南端到印度的航线,从而打破了阿拉伯人控制印度洋航路的局面。葡萄牙通过新航路,垄断了欧洲对东亚、南亚的贸易,成为海上强国。哥伦布于1492年率领船队从帕洛斯港出发,经加那利群岛后向西航行,先后到达巴哈马群岛和古巴、海地等岛。哥伦布发现的美洲大陆改变了整个世界,这就是我们常说的地理大发现。“南澳一号”正是受那个时代背景的影响,参与了全球海上贸易的体系,成为西班牙大帆船贸易的重要组成部分。

“南澳一号”沉船的发现,填补了中国水下考古的多项空白。该沉船是我国经正式发掘的第一艘明代商贸船。沉船保存情况较好,通过科学的考古发掘,可以为研究中外文化交流、古代交通史、古代航海史等提供宝贵的资料,对于明代中晚期海上贸易和漳州窑、汕头器等陶瓷领域的研究提供宝贵的实物资料。同时,“南澳一号”的发掘为学科建设、人才培养和水下文物保护做出了重要贡献。

“南澳一号”水下文物(黎飞艳拍摄)

3、技术创新下的石燕岩采石场调查

西樵山位于广东佛山南海区,距广州市约70千米,东临北江下游干道,西濒西江下游干道。西樵山海拔346米,是一座古火山。主要岩石类型为粗面质火山集块岩、沉角砾凝灰岩、沉凝灰岩等。由于岩性种类复杂,满足了人类对各种石质的需求。西樵山石燕岩是一处古代建筑材料的采石场,因洞采形成了面积巨大的水淹洞,很好的保存了古代采石留下的遗迹。

2015~2018年,广东省文物考古研究所和国家文物局水下文化遗产保护中心联合多次对石燕岩遗址进行了水下考古调查,调查根据现场需求,采用双瓶和干服的潜水方式,严格执行相关潜水规范并做好相应的安全措施。工作过程始终贯彻对遗址的最小干预原则,对人类遗留物、人工生活工作场景及遗迹现象等仅采取影像资料采集和个别遗物的现场测量,不对遗址进行扰动。调查采用人工测绘结合水下声呐三维成像技术和水面激光三维扫描,实现数据融合。西樵山石燕岩水下考古三维测绘及数据融合技术获得了3项国家专利。正是在前述有力的学术支撑下,2019年10月西樵山石燕岩遗址被公布为第八批全国重点文物保护单位。

通过对广东水下考古发展脉络的梳理,以具体个案阐释了广东不但是中国水下考古的发源地,也是中国水下考古发展的一个缩影。

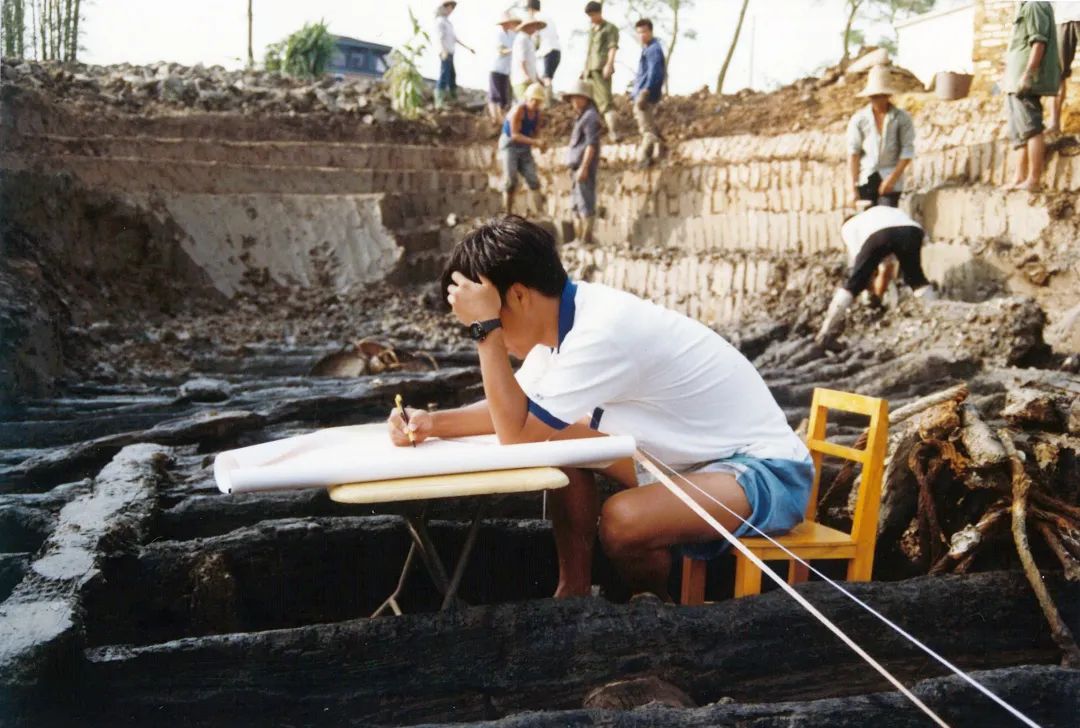

年轻崔勇

讲座最后,崔老师热心解答了听众疑问,并就有关问题与大家进行了交流讨论。我院副院长邓宏文研究馆员在肯定广东水下考古所取得的工作成绩和所作出的独特贡献同时,勉励年轻考古工作者向崔老师“始终扎根田野一线”的精神学习,认识考古研究的独特性,体会田野考古是考古学形成的关键,是考古研究之根,冀日后努力扎实地做好田野考古工作。

(本讲座纪要内容经崔勇审阅)

审定:曹劲

审校:张晓斌

撰稿:陈博宇

编辑:黄青松、陈博宇

转载自:广东文物考古