会议议程

讲座纪要丨张海:数据驱动下的田野考古——田野考古史与当代田野考古的反思

近日,北京大学考古文博学院长聘副教授张海老师于浙江大学西溪校区带来题为《数据驱动下的田野考古——田野考古史与当代田野考古的反思》的专题讲座。本次讲座为2024年浙江大学“数据驱动下的考古学研究”博士生学术论坛系列讲座之一。

考古学作为一门研究实物资料的学科,其基础研究方法和基本学科逻辑不能偏离实物遗存,大数据时代背景下的考古学研究同样如此。本次讲座通过对田野考古学史和当代田野考古理论和方法的回顾与梳理,从不同时期的考古学科发展的需求来理解考古数据来源和构成方式,反思当代聚落考古理念下的田野考古方法对考古数据采集和考古数据支持下的多学科研究的积极和消极影响,以此启发大数据时代背景下的田野考古实践。

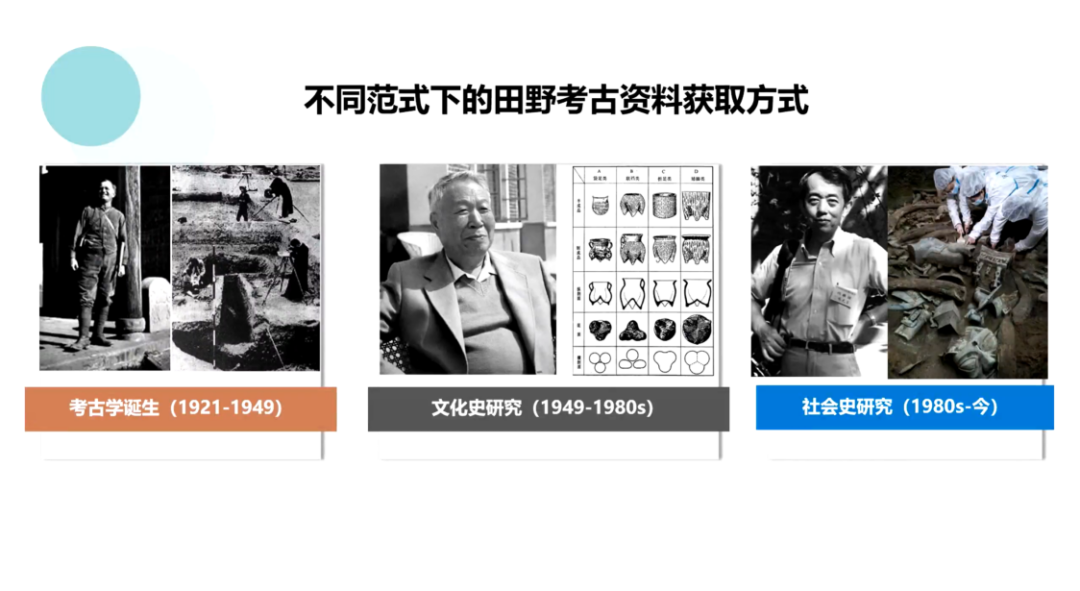

考古学作为一门研究实物资料的学科,其发展历程经历了不同的范式变化。张海老师首先梳理了中国考古学的三个发展阶段,并对每个阶段中的考古资料获取方式、研究目标及学科范式进行梳理,探讨不同阶段下的考古数据来源和构成方式。

中国考古学发展可以大致分为三个阶段:

1921-1949年:在现代考古学诞生之初,田野作业方式多样,不同的发掘方法,如水平层发掘法、文化层发掘法、turning over方法等,反映了早期考古学家对发掘方法的探索和创新。该阶段的发掘目标明确,即重建古史,但没有形成统一的研究范式。

1949-1980年代:这一阶段以文化史研究为特点,其研究范式和目标都非常明确,即以考古学文化编年为目标,形成了以类型学和地层学为核心的研究范式,在这套研究范式下所获得的考古数据多与相对年代相关,而忽视了其他可能对研究有重要价值的信息。这一阶段所形成的一元化、规范化和标准化的研究方法,有助于建立清晰的年代序列,但并不适合多学科交叉融合的研究需求。

1980年代至今:考古学的研究范式发生了显著变化。这一阶段以社会史研究为特点,以全面复原古代社会,实证中华文明为目标,而不再仅仅关注年代的排序,聚落考古成为重要的发掘理念。这一阶段的研究范式也存在一些盲区,例如,在实际的田野工作中,挖掘方法比较模糊,不同的考古学家对聚落考古可能有着不同的理解和实践。此外,对于大规模、高价值遗址的关注可能导致对小遗址的忽视。同时,现代科技与多学科研究方法大量应用在考古学研究中,但科技与考古结合过程中面临着一系列的挑战。

张海老师进一步比较了当代中国与西方田野考古的研究范式。他指出,尽管两者在形式上有所差异,但其核心目标一致,即将零散、静态的单项行为串联为连续、动态的社会整体行为,从而揭示其背后的社会秩序与规范。

张海老师介绍了不同时期下的考古学研究范式在侧重科学传统和侧重人文传统之间反复摆动。科学传统强调使用科技方法来进行考古研究,试图通过数据收集和科学分析来理解过去。而人文传统则强调通过文化史观及文化传播等方式来理解过去。现如今,随着AI与大数据技术的兴起,考古学正迎来新一轮科学化的浪潮,考古学的研究方法和理论可能会发生新一轮的转变。

随后,张海老师对大数据时代背景下的田野考古实践进行了反思与展望。传统田野考古的发掘往往依赖于发掘者的主观判断,这可能会遗失潜在的信息。为了提升田野考古中信息记录的全面性和准确性,张老师提出了大数据背景下田野考古的未来实践思路:

一是通过全信息发掘提升提高田野考古中信息的完整保存率。例如采用“水平层”发掘法,将遗址的每一层土壤按顺序进行系统性地取样和保存,而不是完全依赖当下的知识来判断其价值,并通过数字孪生和高精度三维扫描等技术对遗址进行全面记录。这种方法不仅保留了遗址的物理信息,也保存了完整的数字模型,未来若有新技术、新需求,仍可以回溯分析。

在讲座的最后,张海老师指出,随着考古学与自然科学的深度交叉,考古学界正迎来前所未有的机遇与挑战。大数据时代下的技术或将推动考古学范式转变,这种变化不仅仅是技术层面的,更是对考古学研究方法和目标的重新思考。张海老师反思了当前田野考古中历史主义的倾向,并指出考古工作通常优先保护和发掘与文明史密切相关的大型遗址,而相对忽视了小型遗址的价值。在标准化操作框架下,田野考古的发掘方法还需进一步优化,以更好地适应不同遗址的独特性。此外,他强调,在国家考古规程的规范之下,如何在保证科学性的前提下引入更多社会资源与开放合作,是推动考古学科未来发展的关键。

撰稿丨郝泽奇

排版丨吕晓睿