遗产数据库

荒年志碑

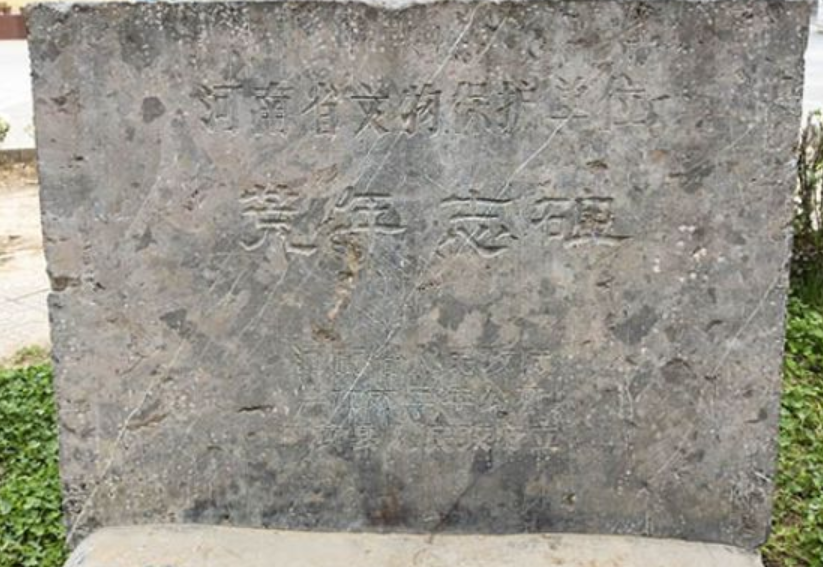

摘要: 荒年志碑.清.内黄县.石刻及其他.新增.河南省第一批省级文物保护单位

荒年志碑.清.内黄县.石刻及其他.新增.河南省第一批省级文物保护单位

荒年志碑详细介绍

基本信息

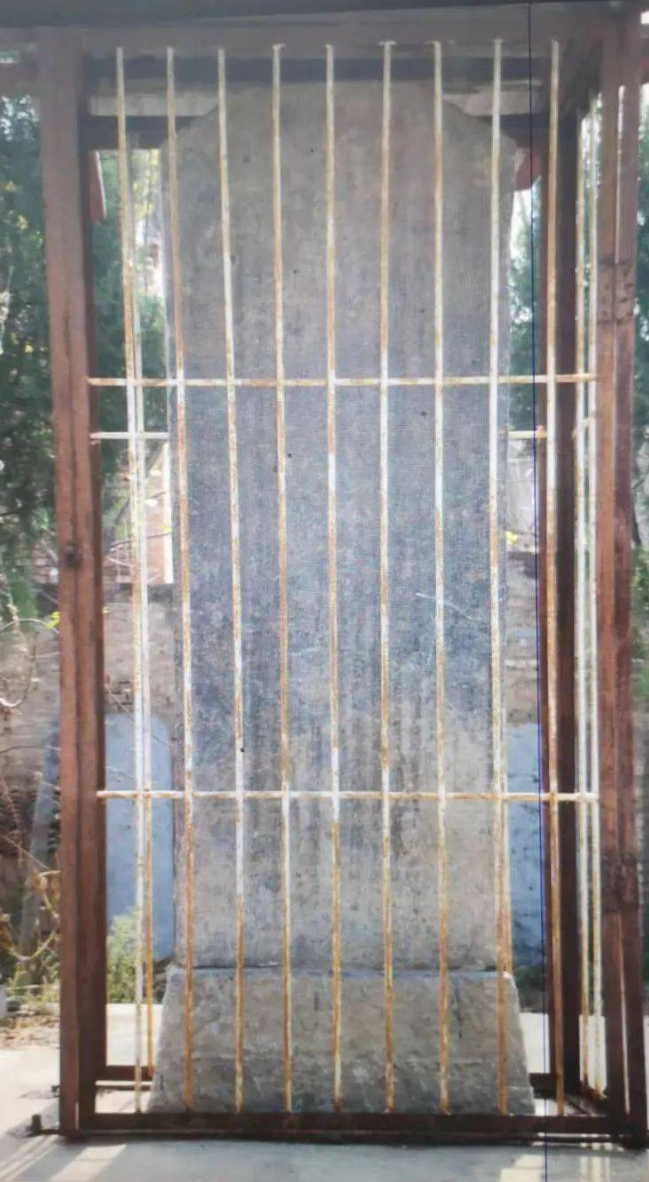

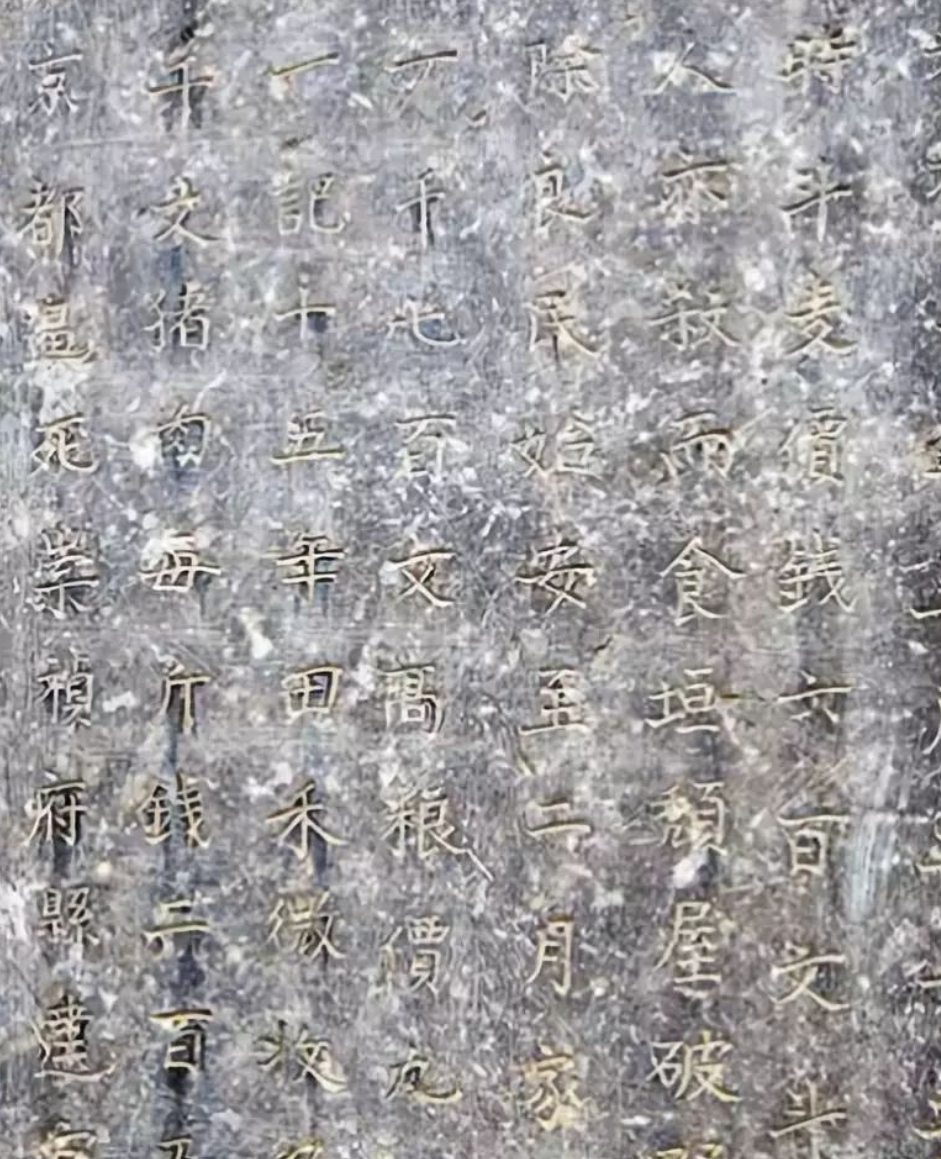

荒年志碑位于河南省内黄县井店镇小集王尉村,原立于小集村增福寺,后被移至井店乡政府院内。该碑高1.85米,宽0.70米,厚0.20米,碑文楷书,共10行,492字。碑首题“荒年志”,碑文详细记载了明崇祯十二年至十七年(1639年—1644年)内黄当地自然灾害频发,兵连祸接,谷米昂贵,民不聊生,甚至出现“人食于人”的凄惨景象。

历史背景

明末时期,中原地区自然灾害频发,社会动荡不安。崇祯十二年至十七年(1639年—1644年),内黄地区连续遭受旱灾、蝗灾等自然灾害,粮食减产,物价飞涨,民众生活极其困苦。同时,李自成起义军在河南地区活动频繁,进一步加剧了社会的混乱和民众的苦难。

碑文内容

碑文详细记载了崇祯十二年至十七年的灾荒情况,以下是部分内容摘录:

崇祯十二年:春,旱风相仍,小麦减收。至六月,大旱,蝗虫遍残,五谷减收。至冬月,不降片雪。此虽荒年,而人未死。

崇祯十三年:春,红风大作,麦死无遗。家家食野菜树皮,受饿者面身黄肿,生瘟病死者有半。至五月二十二日方雨,棉花、高粱、谷、豆,一时播种。至六月三伏无雨,旱蝗残食,五谷不收。至八月二十四日降霜,荞麦不收。当时斗麦价钱六百文,斗米价七百文,斗豆价四百文。民流为盗,蜂拥蚁聚,无不被害之家。穷者饿极,凡遇死人,争剜肉以充腹,甚至活人亦杀而食。垣颓屋破,野烟空锁,子母分离,赤地千里,诚可怜也。

荒年志碑不仅记录了明末内黄地区的灾荒情况,还反映了当时社会的动荡和民众的苦难。碑文内容与史书相吻合,且更为具体详实,对研究明末的政治、经济、民族矛盾、物价及气象和自然灾害具有重要的参考价值。

保护情况

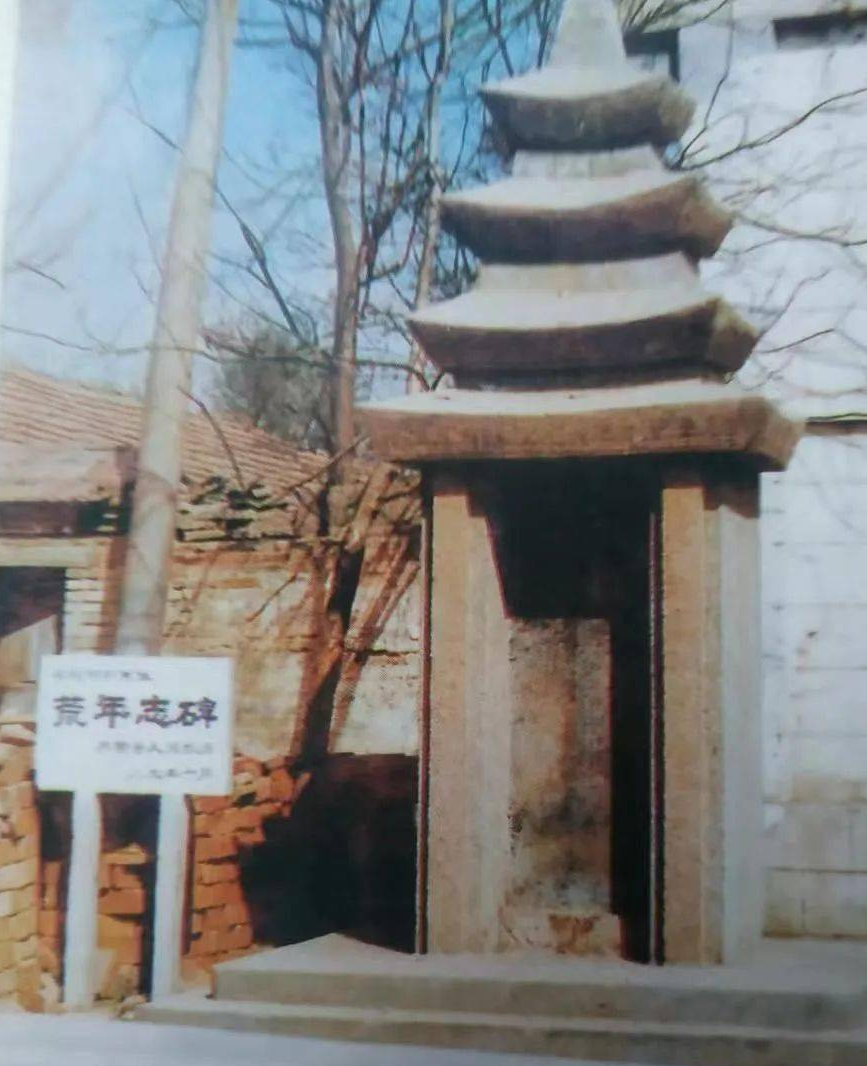

荒年志碑于1963年被公布为河南省第一批文物保护单位。1958年,该碑从小集村移置乡政府大礼堂前。1963年,河南省文物主管部门拨专款进行维修,将碑文阴刻加深补遗,复原全文,并立于井店公社院内。1986年,县文物部门拨专款,修建六角护碑亭,得到乡政府大力支持,乡文化馆负责完成维修和保护任务。1996年,因政府搬迁,该碑又移回小集王尉村联中学校院内,建六角护碑亭,并加护碑栏加以保护。