遗产数据库

灵宝黄帝陵(含唐碑和汉代建筑基址)

摘要: 灵宝黄帝陵(含唐碑和汉代建筑基址)..灵宝.古墓葬.新增.河南省第三批省级文物保护单位

灵宝黄帝陵(含唐碑和汉代建筑基址)..灵宝.古墓葬.新增.河南省第三批省级文物保护单位

黄帝陵

河南三门峡市景点

黄帝陵位于于河南省灵宝市区西20公里阳平镇的黄帝铸鼎塬上,是《史记·封禅书》 [1]、《汉书·郊祀志》 [2]、《水经注》等正史记载的轩辕黄帝铸鼎与升仙处。汉武帝曾在此建鼎湖宫纪念黄帝。唐德宗贞元十七年在此立《轩辕黄帝铸鼎原碑铭并序》,此碑为现今国内发现的专为记述轩辕黄帝事迹的最早碑铭。

据《阌乡县志》记载:“黄帝陵在县南铸鼎原上。”1954年灵、阌合并为灵宝县,而陵就在东距县城20公里的阳平镇东北5公里,北距黄河8公里处的黄帝岭西端。陵高6米、周长42.5米,经坚实的黄土修筑。原陵前建成有鼎湖宫和黄帝庙,庙之南是黄帝铸鼎处——铸鼎原。陵南8公里是荆山,”陵西有阳平河北入黄河,陵西北即古称的鼎湖。 [3]

荆山黄帝陵所在地有大量的仰韶文化遗址,铸鼎塬聚落遗址包括北阳平、西坡、东常、轩辕台等50多处仰韶时期的文化遗址,总面积4.36平方公里,是国务院公布的第五批重点文物保护单位,又被国家文物局、国家发改委列入“十一五”期间全国100处重点大遗址保护专项,并被列入中华文明探源工程六大遗址首选 [4]。

中文名:黄帝陵

地理位置:河南三门峡市灵宝市阳平镇铸鼎原风景区 [14]

黄帝陵历史

荆山黄帝陵

据《史记·封禅书》记载,古时这里荆山一带灾情严重,轩辕黄帝从昆仑山来到荆山查看。为炼仙丹个百姓治病,黄帝采首山之铜,汲湖中之水,铸鼎于荆山下。后人到此祭祀拜祖,络绎不绝。现已修复了象征天神、地神和祖宗的三尊大铜鼎。

史载“黄帝采首山铜,铸鼎于荆山下,鼎既成,有龙垂胡髯下迎黄帝。黄帝上骑,群臣后宫从上者七十余人,龙乃上去。余小臣不得上,乃悉持龙髯,龙髯拔坠,坠黄帝之弓。百姓仰望黄帝既上天,乃抱其弓与胡髯号,故后因名其地曰‘鼎湖‘,其弓曰‘乌号’。”人们把黄帝的靴子埋在铸鼎塬上,形成了黄帝陵。后来,人们便在此地建立黄帝衣冠冢,并建庙祭祀。 [5]

西汉时期,汉武帝在此建鼎湖宫纪念黄帝。《阌乡县志》载:“汉武帝建宫,名曰鼎湖宫……唐时土工穿地得玉,有悬佩孔,则志载黄帝陵等事,其不虚欤…···”又载:“每年农历二月九日,为黄帝生日,朝廷官员、文人仕贵,俱来此登高拜祖。”

轩辕黄帝铸鼎原碑铭并序

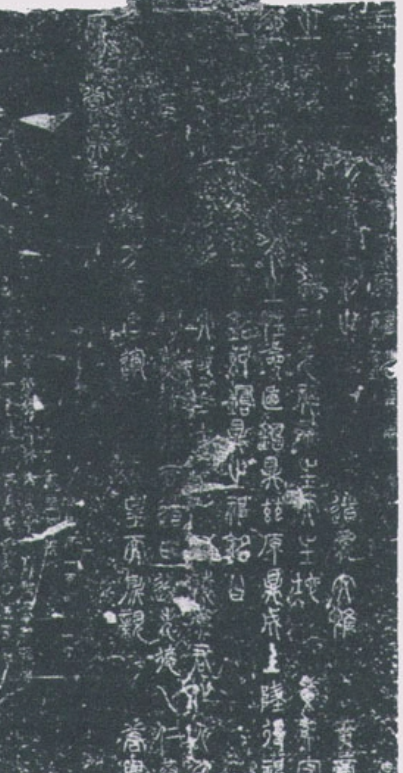

唐德宗贞元十七年(801年)正月九日书《轩辕黄帝铸鼎原碑铭并序》。”可惜上述建筑历经沧桑,多坍塌无存。今之黄帝庙貌亦远不如初。然而庙之南3平方公里的铸鼎原,与巍巍荆山相连累世仍不改其姿。原黄帝庙中碑碣林立,现多损毁。今存之唐代《轩辕黄帝铸鼎碑铭》高2.5米、宽1.3米,碑铭并序共137字。碑文日:“以治人之性命,乃铸鼎兹原,鼎成上升得神帝之道……”该碑为“虢州刺史泰原王颜撰,华州刺史兼御史中丞陈郡袁滋籀书。

唐代,诗人骚客,纷纷慕名而来,览古凭吊,抒发情怀。诗仙李白《飞龙引二首》诗:“黄帝铸鼎于荆山,炼丹砂。丹砂成黄金,骑龙飞去太清家,云愁海思令人嗟……”。陈子昂《轩辕台》诗:“北登蓟丘望,求古轩辕台……”

明代,邢云路《鼎湖怀古》诗:“黄帝骑龙飞土天,臣民思治泣湖边……”这些诗句已成为脍炙人口的千古佳句.亦可见鼎湖宫当年的盛况。

灵宝黄帝铸鼎原

1992年8月,灵宝地方政府投资600万元在原址上建设成了阁楼、大殿、山门、碑 廊、亭台等景点.陵的西端有一高6米,周长42.5主的土堆,传说就是黄帝陵冢。陵西南有一龙须沟,传说是龙须坠落之地,此间生长一种龙须草,说是龙须所变,周围皆无。

古代文人墨客纷纷前来瞻仰,李白、杜甫、白居易、刘禹锡等著名诗人都曾到此拜谒,题诗作赋,发出过“樊萝来绝顶,瞻拜意何胜”的慨叹!年年农历二月初九前后人们络泽不绝前往祭祀瞻拜。 [5]

2004年夏季,国家“十五”重点科技攻关项目“中华文明探源工程”正式启动。西坡遗址位于中国最大的史前文化遗址聚落群——灵宝市阳平镇铸鼎原地区,在这里,发现了一块五千五百年前仰韶时期人工开采的铜矿石,是中国首次发现五千年前人工开采铜矿石的地方。

2006年,由国家文物局指导,中国文物报社和中国考古学会共同主办的“2006年度中国十大考古新发现”4月8日揭晓,灵宝市阳平镇西坡新石器时代大型墓地考古发掘项目入选,再次确立了黄帝陵聚落群考古工作在全国的地位。

参考资料

1《史记·封禅书》:“黄帝采首山铜,铸鼎於荆山下。鼎既成,有龙垂胡须下迎黄帝。黄帝上骑,群臣後宫从上者七十馀人,龙乃上去。馀小臣不得上,乃悉持龙须,龙须拔,堕,堕黄帝之弓。百姓仰望黄帝既上天,乃抱其弓与胡须号,故後世因名其处曰鼎湖,其弓曰乌号。”

2《汉书·郊祀志》:“黄帝采首山铜,铸鼎于荆山下。鼎既成,有龙垂胡叙下迎黄帝。黄帝上骑,群臣后宫从上龙七十馀人,龙乃去。馀小臣不得上,乃悉持龙叙,龙叙拔,墯,墯黄帝之弓。百姓卬望黄帝既上天,乃抱其弓与龙叙号,故后世因名其处曰鼎湖,其弓曰乌号。”

3赵来坤编著,来坤探索:国宝档案,河南人民出版社,2009.10,第9页

4省委书记徐光春调研灵宝黄帝铸鼎塬聚落遗址.河南文物网 [引用日期2014-06-17]

5黄帝陵.灵宝政务公开网 [引用日期2014-05-13]

6《后汉书·卷一○九·志第一九》:“卢氏有熊耳山,伊水、清水出。湖故属京兆。”《前·志》有鼎湖。

7《括地志》载:“湖水原出虢州县城湖南三十五里夸父山,北流入河即鼎湖也”。

8《水经注》:“湖水又北迳湖县东,而北流入于河。《魏土地记》曰:宏农湖县,有轩辕黄帝登仙处。黄帝采首山之铜,铸鼎于荆山之下,有龙垂胡于鼎。黄帝登龙,从登者七十人,遂升于天,故名其地为鼎湖。荆山在冯翊,首山在蒲坂,与湖县相连。《晋书地道记》、《太康记》并言胡县也。汉武帝改作湖。俗云:黄帝自此乘龙上天也。《地理志》曰:京兆湖县,有周天子祠二所,故曰胡。”

9《水经注疏·卷四》:“守敬按:郦氏因《魏土地记》黄帝登仙之说,详述黄帝事,言荆山、首山本近湖县,而以黄帝乘龙为俗说,并证以《汉志》不言升龙,盖隐谓鼎湖在此,但不信乘龙妄谈耳。故魏王泰、乐永言等并云,鼎湖在湖县,近儒多从之。乃朱珔据《羽猎赋》晋灼《注》及《索隐》引《黄图》,鼎湖宫在蓝田,辨湖县与鼎湖无涉。余谓汉之鼎湖宫,自在蓝田。黄帝之鼎湖,《史》、《汉》明云在荆山下,则非蓝田也,不可混而为一。考《西京赋》薛《注》已云,鼎湖在华阴东,华阴之东即湖县也,则湖县鼎湖之说古矣。”

10《魏土地记》曰:”宏农(弘农)湖县,有轩辕黄帝登仙处。黄帝采首山之铜,铸鼎于荆山之下,有龙垂胡于鼎。黄帝登龙,从登者七十人,遂升于天,故名其地为鼎湖。荆山在冯翔,首山在蒲坂,与湖县相连。《晋书地道记》、《太康记》并言胡县也。汉武帝改作湖。俗云:黄帝自此乘龙上天也。“

11《地理志》曰:京兆湖县,有周天子祠二所,故曰胡。不言黄帝升龙也。”熊会贞案:“今此水(盘涧水)曰盘豆河,出阌乡县西南秦山,即夸父山也”,杨守敬按:“郦氏因《魏土地记》黄帝登仙之说,详述黄帝事。言荆山、首山本近湖县,而以黄帝乘龙为俗说,并证以《汉志》不言升龙,盖隐谓鼎湖在此”,“考《西京赋》薛《注》已云鼎湖在华阴东,华阴之东即湖县也,则湖县鼎湖之说古矣”。

12司马迁.史记.中华书局 .2012-10-01.封禅书

13《史记·孝武本纪》

14百度地图.百度地图 [引用日期2021-04-06]