遗产数据库

扶沟城隍庙

摘要: 扶沟城隍庙.清.扶沟县城关镇昌盛路西段.古建筑.新增.河南省第七批省级文物保护单位

扶沟城隍庙.清.扶沟县城关镇昌盛路西段.古建筑.新增.河南省第七批省级文物保护单位

扶沟城隍庙位于周口市扶沟县城昌盛路西段路北城关镇一中院内。始建于元代至正年间(1341-1368),毁于兵。明洪武二年(1369)县丞刘镒再建。历经明清两代,两次毁于兵患,重修十三次,三次广其制。现存大殿为道光十一年(1831)知县唐铸重修。

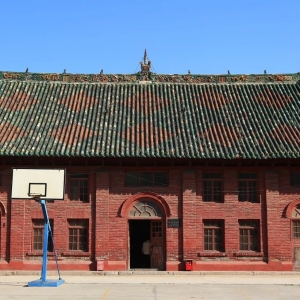

原为三进院。前院有山门3间,进山门有甬道,两侧立有碑碣,并有东西偏院,后为戏楼。中院有大殿5间,大殿两侧有东、西厢房各十间。后院有寝殿5间,东西陪房各3间。具有清代建筑风格,大殿为砖木结构,单檐悬山式建筑,抬梁式结构形式,绿色琉璃瓦屋面。绿瓦、兽脊、悬山、单檐、挑角、斗拱重昂,布局严谨。

现存大殿坐北朝南,面阔五间,通面阔20米,进深三间,通进深15米,建筑通高11米,建筑面积约300㎡。

扶沟城隍庙始建于元代,历经明清多次重修,是研究元、明、清时期扶沟县历史发展的重要实物资料,能直观反映出不同历史时期的社会状况、政治经济以及文化特征。作为当地重要的文化符号,承载着扶沟县数百年的历史记忆和文化传承,见证了当地的兴衰变迁,是了解扶沟县历史文化的重要窗口。大殿的琉璃瓦、脊饰、斗拱、彩绘等建筑装饰,工艺精湛,具有较高的艺术价值,体现了古代的建筑艺术风格和工匠技艺水平,是研究古代建筑装饰艺术的珍贵样本。

在历史上,城隍庙是扶沟县民众的精神寄托和社交场所,人们在这里举行各种活动,增强了社区的凝聚力和认同感,促进了当地社会的和谐与稳定。