专家观点

林沄:戎狄非胡论

吉林大学古文字学科有着悠久的传统,自创立以来,汇集了于省吾、姚孝遂、林沄、汤余惠、吴振武等学术名家,产生了大量具有重要影响的经典成果。经典常读常新,“吉大古文字”微信公众号特开辟“经典常新”栏目,回顾古文字名家的治学历程与经典论著,以传承、发扬前辈学者的优良治学传统。

本期登载林沄先生《戎狄非胡论》一文,原载《金景芳九五诞辰纪念文集》,吉林文史出版社,1996年,第101-108页;后收入《林沄文集·古史卷》,上海古籍出版社,2019年,第169-175页,今据后者转载。

林沄先生简介

林沄,1939年2月27日生于上海。1962年北京大学考古专业本科毕业,1965年吉林大学历史系考古专业研究生毕业。吉林大学考古学科创始人之一。现任国家社科基金项目考古学评审组成员、教育部社会科学委员会委员、国家古籍整理出版规划小组成员、教育部高校古籍整理工作委员会委员,曾任中国古文字学会理事长。1992年被国家人事部授予国家级人才称号,1993年起享受国务院政府津贴。

林沄教授多年来致力于考古学、古文字学、历史学的研究,内容涉及古文字考释、文字学理论、甲骨断代、商周考古和商周史研究、中国北方与东北地区青铜器研究、俄罗斯远东和西伯利亚考古等领域,共出版学术著作3部,发表论文130余篇。所提出的以字体为核心的甲骨断代方法及古汉字早期阶段的一形多读的用字方式就是传统六书说中的“转注”等观点,是古文字研究理论方面的创新性见解。在东北系青铜短剑的发展序列与族属、商文化青铜器与北方地区青铜器的关系、中国早期国家的组织形式与社会结构等方面的研究先后有多篇论文被译成英、日、俄、韩等文字,在国际学术界产生了重要影响。论文曾获国家教委首届人文社会科学优秀科研成果二等奖和第三届中国高校人文社会科学研究优秀成果二等奖。2009年6月被聘任为吉林大学第二批哲学社会科学资深教授。

先秦时代的戎狄,在历史上起过很重要的作用。《诗经·长发》:“有娀方将,帝立子生商。”是商人后裔在祭天大典时的颂歌中,追述其始祖契是有娀氏之女简狄所生的历史传说。或可理解为商之先世出于戎族之母。而史载周人的祖先自不窋至亶父十三世均“在戎狄之间”,直到徙居岐下后,才从戎狄中分化出来,并在对戎狄的战争中渐居主动,走向文明,建立周朝。西周最强盛时戎狄仍活跃,而到西周晚年,有识之士断言:“王室将卑,戎狄必昌。”(《国语·郑语》)最后申侯联合西戎进攻丰镐,杀死幽王。平王东迁成周以避戎。但现存最早的编年史《春秋》的前半部中,仍充满了戎狄侵伐中原各诸侯国的记载。以致熟读过《左传》的刘歆说:“周自幽王后,南夷与北夷交侵,中国不绝如线。”应该说,当时北夷即戎狄对华夏诸国的威胁比南夷即荆蛮更大,所以孔子说:“微管仲,吾其被发左衽矣!”春秋时代从齐桓公开始的“霸业”,实质上均含有联合诸侯抗击戎狄这一重要方面。春秋后期,原本是“戎狄之民实环之”(《国语·晋语二》)、“拜戎不暇”(《左传》昭公十五年)的晋国,还有起于西戎之中的秦国,都开始对戎狄进攻而开拓疆土,由此而成为北方大国。而戎狄自身建立的国家,则到战国仍有存在者。

但是,在先秦史上举足轻重的戎狄,现存史籍记载甚略,以致他们究竟是什么样的人群集团,迄今众说纷纭,若明若暗。汉代以降,著名的《史记》把战国时尚存的戎狄和战国以前的戎狄都写进《匈奴列传》,《后汉书》又把先秦的诸戎都写进《西羌传》,都是有代表性的观点。所以近代史家中流行两种倾向,一种是把戎狄和战国以后的诸胡(匈奴、东胡等)混为一谈。另一种是把西戎视为后来氐羌的前身,而其他的戎狄则视为诸胡的前身。至于其中种种具体分歧见解,实难备举。实际上,把众多的戎狄和诸胡混为一谈,是一个重大的历史误会,不可不加论辩。

先秦文献中记载的戎狄,在汉代有许多已消亡了,汉代学者判定他们就是汉代人实际接触到的匈奴、乌桓、鲜卑的祖先,主要是因为两者的活动地域有重合之处。而且因为战国以后北方的胡人都是游牧人,就推断先秦的戎狄也是游牧人。司马迁在《匈奴列传》中一开头就写明“唐虞以上有山戎、猃狁、荤粥,居于北蛮,随畜牧而转移。……逐水草迁徙,毋城郭常处耕田之业,……士力能贯弓,尽为甲骑。其俗,宽则随畜,因射猎禽兽为生业,急则人习战攻以侵伐,其天性也”。所以他作《匈奴列传》实质是为北方游牧民族立传。

北亚大草原上究竟何时开始产生专门从事游牧的人群,这是一个尚待进一步深入研究的重大课题。但就中国长城内外的华北地区而言,则从现有的考古发现已可断言,并非自古以来就是游牧地区。中国北方的自然地理环境,新石器时代与现今相差很大,近年研究的相同结论是,华北地区年平均温度比现今高2~3℃,1月份平均气温比现在约高3~5℃。年降雨量约比现今多200毫米,因而亚热带北界在今渭河——汾河——桑干河——永定河——海河一线。在西北,1990年宁夏葫芦河流域的考古和地理综合考察表明,该地区在仰韶晚期到齐家文化前期(距今5100~4200年)是稳定的高温高湿时期,农业文化遗存分布到北纬36°30'左右。同一时期,内蒙古中部的农业文化遗存则分布到包头——呼和浩特一带。而且在凉城的老虎山还发现了距今4000年以上的边长达380×310米的石筑山城。就葫芦河流域而言,距今4200~4000年,有一个气温和降水量快速下降的阶段,而距今4000~2100年仍是气温和降水量匀速缓降的时期,到战国时期,农业北界移至北纬35°4'。在内蒙古中部,根据伊金霍洛旗朱开沟遗址不同地层的孢粉分析可知,在距今4000年左右,当地为森林草原景观,年降水量在600毫米以上。距今4000~3800年,乔木减少,变为灌丛草原景观。到距今3500年左右,耐干旱的草本植物蒿、藜为多数,木本以耐寒的松杉为主,已接近于典型的草原景观。这一时期的文化遗存虽反映出养羊在畜牧业中比例增加的倾向,但仍属农牧兼营的定居遗存。而且在陕北一带的商周之际的“李家崖文化”,也是有城和房屋遗迹的定居文化。在东北方,天津地区的海陆变迁综合研究表明,因气温升高、冰川融化、雨水增多而形成的全新世海浸,在距今五六千年时达到高峰,海平面比现今高出3米。当时,已有农业而定居的红山文化在现今内蒙古昭乌达盟境内遗址很多,北面延及哲里木盟。在距今约4000年时,天津地区海面已降到接近现代海面的高度,海浸的结束也是气候转向干冷的结果。但是在东北方的气候干冷化过程中,农牧兼营的定居文化也长期存在于较北的地带,昭乌达盟境内在夏商时期有发达的夏家店下层文化,并有成群的城堡。西周至春秋则有夏家店上层文化,这种文化的居址中发掘出有石砌墙基的房屋、大型粮窖,家畜除牛羊外还有猪鸡。

总之,中国北方地区在新石器时代广布着农业定居居民,从夏代开始的气候干冷化过程,也并未很快就使这一地区变成游牧地带。

从这样的文化地理的大背景来考察战国以前的戎狄,可以发现,并没有记载说他们是“随畜牧而转移”的游牧人。相反,有些文献中明确记录了戎狄是有城的。如《国语·晋语一》记晋献公伐翟相,有“郤叔虎将乘城……被羽先登”之语。《晋语九》有“中行穆子帅师伐狄,围鼓,鼓人或请以城叛”之语。所以《左传》哀公四年记载晋人诱捕戎蛮子,“乃致九州之戎。将裂田以与蛮子而城之”,也可以理解为这支戎原已城居。对于戎狄的经济生产方式,先秦文献中没有具体记载,《左传》襄公十四年记范宣子对戎子驹支所说的“我先君惠公有不腆之田,与女剖分而食之”。倒可以理解为姜戎是原事农耕的。被汉代以后学者作为戎狄是游牧人的唯一根据,只是《左传》襄公四年“戎狄荐居,贵货易土”一语(《国语·晋语七》作“荐处”)。服虔、刘炫都把“荐”解释为草,故认为是指戎狄“逐水草而居徙无常处”,但杜预和韦昭都只把“荐”释为聚。按“荐”古无聚义,而有一再、频仍之义,如《诗·节南山》“天方荐瘥”,《云汉》“饥懂荐臻”。“荐居”原意当指常常变动居地,故接言“易土”。但徙居和游牧并无必然联系。商人先有八迁,后有五迁,盘庚动员国民徙居时还强调“具乃贝玉”,岂不也是“贵货易土”?因此,“荐居”只能说明戎狄还没有发展起大规模的固定耕地,并不能证明他们是游牧人,从而轻率地把戎狄和胡混为一谈。

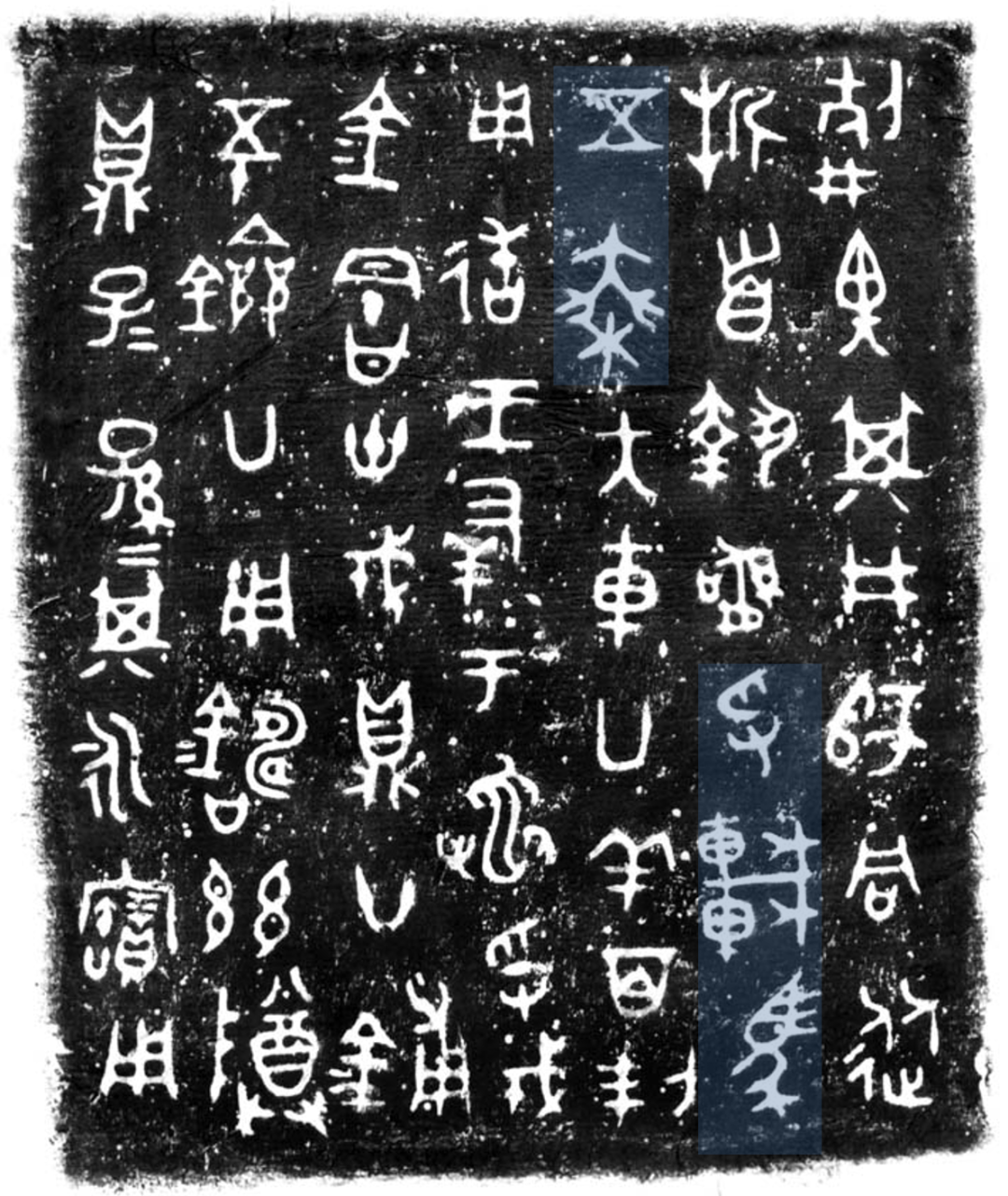

师同鼎铭文拓片

再从武装力量的构成来看。戎狄和胡也是不同的。胡人是骑兵,赵武灵王“胡服”的目的是为了发展“骑射”。但《左传》中有两次明确提到戎狄军队主要是步兵,即隐公九年记北戎侵郑,郑伯说:“彼徒我车,惧其侵轶我也。”又昭公元年记晋人和无终及群狄战于大原,魏舒说:“彼徒我车,所遇又厄,以什共车,必克。”从西周铜器铭文中还可以看到,一部分戎人中也和周人一样有战车。如西周早期的小盂鼎记伐鬼方之役,“俘车卅辆”。西周中期的师同鼎记对戎作战的战果,有“俘车马五乘”之语。因此戎狄中并非只有步兵,只是战车不如华夏各国发达,仍以步兵为主。这和后来胡人全部是骑兵显然有别。战国以后成书的《管子》中,《大匡》谓齐桓公率诸侯败狄人,虏“其车甲与货”,似可理解为狄人有战车。而《小匡》则说齐桓公“禽狄王,败胡貉,破屠何,而骑寇始服”。又把狄和胡都当作骑兵,吕思勉在《读史札记·骑射》中说《小匡》“乃战国时语,非当时实事”是很对的。

更重要的是,从人种上说,战国以前的戎狄就是后来的胡的前身也是难以成立的。在中国、蒙古和俄罗斯西伯利亚考古发掘的汉代及汉代以后的匈奴、鲜卑、契丹墓,墓中出土的颅骨经鉴测均属北亚蒙古人种,其中有一部分(如我国完工墓地出土者)有北极蒙古人种的特征。这表明胡(包括东胡)在体质形态上和现代蒙古人接近,有一部分还接近于现代爱斯基摩人。然而在我国北方地区青铜时代已发现的所有墓葬,墓中出土的颅骨经鉴测,绝大多数都属于东亚蒙古人种,而且有一部分(如山西白燕的商代墓、殷墟西北岗祭祀坑中部分骨骸、凤翔南指挥西村的周人墓)还有南亚蒙古人种的特征。至于被有的学者指认为东胡前身(也有人认为是山戎)的夏家店上层文化居民,被有的学者命名为“山戎文化”(也有人认为是白狄、无终、代)的延庆军都山墓地一类的遗存、被有些学者名之为“早期匈奴文化”遗存的凉城毛庆沟一类遗存,墓中颅骨鉴测结果都是属于东亚蒙古人种的。因此实际上都不可能是匈奴、东胡的前身。迄今为止,长城沿线一带经鉴定的资料中,只有春秋战国之际的内蒙古凉城嶂县窑子墓地、宁夏彰彭堡于家庄墓地出土的人骨属北亚蒙古人种。还有内蒙古东胜桃红巴拉的一具不完整的颅骨有北亚蒙古人种特征。因为人种的分化是在旧石器时代晚期的事,已形成的人种体质特征虽可因通婚而交融,但不可能导致人群在人种归属上的根本改变。因此,无法想象在春秋时代及更早的时期广布于中国北方地区的戎狄,会是战国以后的胡人的祖先。

因此,戎狄和华夏的区别,并非游牧人和定居农人的区别,也未在人种上有大的不同。先秦文献中对戎狄和华夏的差别,一是强调文明修养的高下,如“夫戎狄,冒没轻馋,贪而不让,其血气不治,若禽兽焉”(《国语·周语》);“耳不听五声之和为聋,目不别五色之章为昧,心不则德义之经为顽,口不道忠信之言为嚣,狄皆则之,四奸具矣”(《左传》僖公二十四年);“狄无耻”(《左传》僖公八年);“戎狄无亲而贪”(《国语·晋语一》);“夫狄……愚陋”(《国语·晋语一》)。用《礼记·檀弓》的说法来概括,就是“有直情而径行者,戎狄之道也。礼道则不然”。另一是强调传统文化风俗之差异,即“我诸戎饮衣服不与华夏同”(《左传》襄公十四年),如“被发左衽”就是戎狄服饰的特点。至于说到语言方面,虽然《左传》襄公十四年姜戎子之语提到诸戎与华夏“言语不达”,但此言是针对范宣子责备戎人的辩解,范宣子说:“今诸侯之事,我寡君不如昔者,盖言语漏泄,则职女之由。”显然这里的“言语漏泄”是指内部知情者走漏消息。所以姜戎子才强调诸戎和华夏“贽币不通,言语不达”。即既不相往来,无从传递信息之意,并不一定是指互相听不懂说话。否则,姜戎子说了这番话后,“赋《青蝇》而退”,岂不是证明他说的“言语不达”是当面说假话了吗?

在这里还应该说明一下戎和狄两者的关系。《礼记·王制》有“东方曰夷,……南方曰蛮,……西方曰戎,……北方曰狄,……”的说法,对后代学者影响很大,多把戎和狄视为平列的两个民族群体。但从先秦文献推考,实际并非如此。周人对异族称“戎”,本甚宽泛。如《尚书·费誓》“徂兹淮夷、徐戎并兴”,把东方的徐人也称为戎。但多用以指北方和西方的异族,故有“北戎”(如《左传》隐公九年,又如河北元氏县所出西周早期的臣谏簋铭文中提到的邢侯所搏之“戎”,自然也在北方),有“西戎”(如《诗经·出车》、《国语·郑语》)。至于狄,从《左传》、《国语》等书来看,单举时和戎有别,但也有时和戎混而为一。如:《左传》庄公二十八年“若使太子主曲沃,而重耳,夷吾主蒲与屈,则可以威民而惧戎,且旌君伐。使俱曰:狄之广莫,于晋为都,晋之启土,不亦宜乎”。前称戎而后又称狄。又如:《左传》襄公四年记无终子嘉父使孟乐如晋,“请和诸戎”。同书襄公十一年追述此事则作“和戎狄”。而且,《国语·周语中》富辰曰:“狄,隗姓也。”王国维认为此隗姓之狄即殷墟甲骨文和周初小盂鼎中提到的“鬼方”,是对的。而《左传》宣公四年述封唐叔于夏墟时,分予“怀(按即隗的同音假借字)姓九宗”,并要唐叔“启以夏政,疆以戎索”。《古本竹书纪年》“周王季伐西落鬼戎,俘十二翟(按即狄)王”。都是把隗姓之狄视为戎。由此可见,西周、春秋时人的观念中,狄实际是包括在戎之中的,只是与其他戎有别而已。

应注意的是,戎之中有“姜戎”(《左传》襄公十四年、僖公三十三年)、“姜氏之戎”(《国语·周语上》),和周人中的姜姓诸侯显然都源于商代甲骨文所见的“羌”。而且,戎中亦有姬姓。如晋献公娶于戎,重耳即是戎女“狐姬”所生。献公又伐骊戎而妻二“骊姬”(《左传》庄公二十五年)。白狄中的鲜虞也有姬姓之说(《穀梁传》昭公十二年范宁注引《世本》)。这和前文所述考古资料的体质人类学分析成果可以互相参证,且有利于推论戎狄与华夏在语言上也属于相同的语系。

直到春秋时代仍广布于现今河北、山西、陕西和河南西部等地的戎狄,有很大一部分在春秋后期开始的秦、晋等强国的开疆拓土过程中被征服而同化了。其中有一部分则一度建立过自己的国家,如代、中山,到战国时也被其他强国所灭,融入华夏之中。由于北方地区的戎狄成批消失,华夏各国才面临与草原上的游牧骑射的胡人广泛接触的新形势。大体上,从战国后期开始,中原的文人学士就把已消亡的那些戎狄想象为胡人的形象,到司马迁写《史记·匈奴列传》,把这种看法系统化了。这一重大的历史误会,至今在史学界仍有广泛的影响,且对考古资料的正确解释也造成很大的障碍。要破除这种成见,绝非易事。本文只是提出几个问题,希望能引起更多同行的思索、讨论而已。

文字整理:邱培强

排版:董晶卉、朱胄

审核:李春桃、李玥凝