文博信息

张利芳|北京地区北朝墓葬初步研究

摘要: 本文通过对北京地区发现的北朝墓葬及出土器物的类型学分析,将北京地区发现的北朝墓分为三个时期:北魏占据北京地区之后至政权迁都洛阳之前、北魏迁都洛阳后至东魏灭亡和北齐时期。北京地区北朝墓葬的文化面貌与汉晋时期截然不同,此时对墓葬风貌的重塑开启了隋唐及以后丰富多彩的墓葬文化的先河,在“汉唐之变”中起到了桥梁作用。 ... ... ...

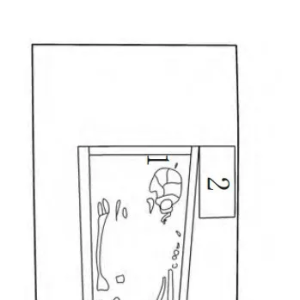

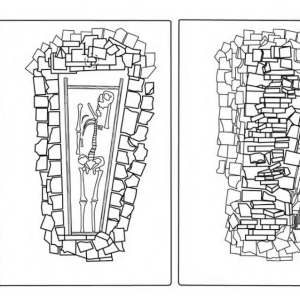

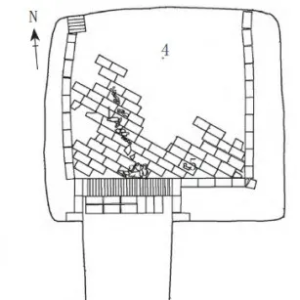

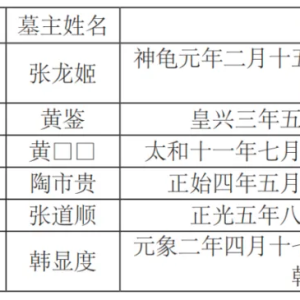

近年来,北京地区出土了一批北朝时期的墓葬,为我们认识和研究北京地区北朝时期的丧葬文化面貌提供了可能。截止目前,该地区发现的有明确纪年铭文砖的北朝墓葬有:房山岩上北魏皇兴三年(469年)M1和太和十一年(487年)M2[1]、延庆西屯北魏神龟元年(518年)M317[2]、通州胡各庄北魏正光五年(524年)M56[3]、大兴小营村北魏正始四年(507年)M16[4]、通州胡各庄北齐天保四年(553年)M51[5]、怀柔韦里村武平二年(571年)北齐墓[6]、大兴三合庄东魏元象二年(539年)M66[7]。除此,根据墓葬形制、出土器物等,可断定为北朝墓的还有大兴北程庄北魏墓M23[8]、延庆西屯北魏墓M243[9]、大兴雪花集团北魏墓M14和M15[10]、通州胡各庄北魏墓M68[11]、王府仓北齐墓[12]和清华大学北魏墓M98、M99、北齐墓M102[13]。根据墓葬形制的不同,可分为竖穴土坑墓、砖室(椁)墓和带墓道砖室墓三类。延庆西屯M317,土圹平面呈梯形,南宽北窄。葬具为木棺,棺平面亦呈头宽脚窄的梯形。内葬一人,头南脚北(图一)。有房山岩上M1、M2(图二)、通州胡各庄M56(图三)、M68(图四)和M51、大兴北程庄M23、延庆西屯M243、清华大学M98、M99、大兴雪花集团M14、M15和大兴三合庄M66。除房山岩上2座为砖石混筑外,其余均全部用砖砌筑墓室,墓室均较小,几乎仅能容棺,也许说砖椁墓更为合适。砖室(椁)外观头大尾小,平面呈梯形,墓顶由两侧墓壁内收而成,最终由平砖或侧立砖交叉封顶。房山岩上M1较为特殊,墓顶头部用砖旋转封顶,后半部横券结顶。保存较好的葬具均为木棺,木棺平面均呈梯形,头部宽、脚部窄。墓主人均头南脚北,除大兴北程庄M23为双人合葬外,余均为单人葬。另房山岩上M2在土圹南壁有一长方形头龛,内放陶壶1件;大兴雪花集团M15从平面图看也可能有头龛,龛内置陶壶1件。

图四 通州胡各庄M68

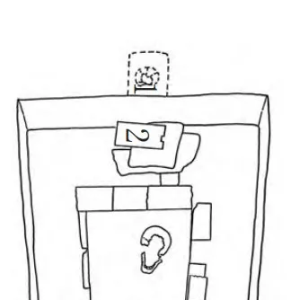

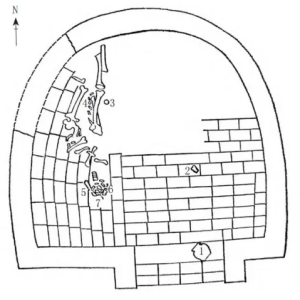

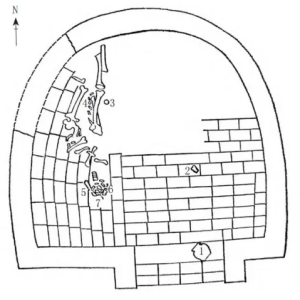

A型 1座。南北向长梯形墓室,即大兴小营村M16,坐北朝南,墓室南宽北窄,叠涩顶,人骨头南脚北(图五)。B型 1座。半圆形墓室,即王府仓北齐墓,坐北朝南,墓道偏于墓室一侧(图六)。C型 1座。方形墓室,即清华大学M102,坐北朝南,墓道偏于墓室一侧(图七)。

图五 大兴小营村M16

图七 清华大学 M102

A型 2件。肩部圆鼓,最大径较靠上,小平底,均为夹砂陶。即岩上M2:1(图八,4)和北程庄M23:1(图八,2)。B型 2件。肩部平阔,最大径在肩、腹交接处,且在肩腹交接处刻划两道弦纹,小平底。均为泥质陶。即雪花集团M15:1(图八,3)和大兴小营村M16:1(图八,1)。其中小营村M16:1,肩部施有网格纹,腹部有磨光暗竖纹。粗颈陶壶 1件。出土于王府仓北齐墓。展沿,直颈,溜肩,小平底,器身瘦长。肩上有弦纹两道(图八,5)。陶罐 6件。有粗直颈平沿罐、直领罐、双耳罐、圆腹罐和鼓肩斜腹罐。粗直颈平沿罐 1件。通州胡各庄M68:1,泥质灰陶。直颈,较粗,展平沿,肩部圆鼓,小平底(图八,6)。直领罐 1件。通州胡各庄M56:1,泥质灰陶。直领,直口,圆唇,溜肩,腹部较圆,小平底(图八,11)。双耳罐 1件。大兴雪花集团M14:1,夹砂红褐陶。肩部有竖立的双耳(图八,12)。圆腹罐 1件。通州胡各庄M51:1,泥质灰陶。圆唇,卷沿外翻,短颈,椭圆形腹,平底(图八,7)。鼓肩斜腹罐 2件。均出土于王府仓北齐墓,形制相同。泥质灰陶。短颈,口沿外翻,圆唇,鼓肩,斜腹,小平底(图八,8)。陶碗 3件。均出土于王府仓北齐墓,泥质红陶2件。1件直口,壁深直,底内凹,足外撇,外有黑色陶衣(图八,10)。另1件口稍敞,壁稍矮,口沿下有一道棱纹。泥质灰陶1件,直口,壁直深,圈足外撇。里外均有黑色陶衣。口沿下有一道棱纹,近碗底处有两道凹弦纹(图八,9)。陶俑 1件。傅隆显墓出土,女俑,高髻,长服有彩绘。该俑似乎袒露右肩,右手弯于胸前,应执物,左手自然下垂(图八,13)。

1、3.B型细颈陶壶(大兴小营村M16:1、雪花集团M15:1) 2、4.A型细颈陶壶(北程庄M23:1、岩上M2:1) 5.粗颈陶壶(王府仓北齐墓出土) 6.粗直颈平沿罐(通州胡各庄M68:1) 7.圆腹罐(通州胡各庄M51:1) 8.鼓肩斜腹罐(王府仓北齐墓出土) 9、10.陶碗(王府仓北齐墓出土) 11.直领罐(通州胡各庄M56:1) 12.双耳罐(大兴雪花集团M14:1)13.陶俑(傅隆显墓出土)北京地区发现了为数较多的有明确纪年的北朝墓,为辨认该时期墓葬提供了标尺。大兴北程庄M23出土的陶罐与房山岩上北魏皇兴三年(469年)M1出土陶罐形制几乎相同,均为夹砂陶,年代相当。雪花集团M15出土陶罐与大兴小营村正始四年(507年)M16出土陶罐形制几乎相同,均为泥质陶,年代相当;雪花集团M14紧邻M15,两墓关系紧密,当为同一时期,且年代相距不远。清华大学M98、M99为并列的2座梯形砖椁墓,出土有永安五铢和红陶瓶1件,该墓被北齐墓打破,为北魏墓无疑,从红陶瓶制作工艺看,墓葬年代当在北魏后期。延庆西屯M243墓葬保存完好,梯形棺、椁,无随葬品,从墓葬形制及砌筑特点看,发掘者将此墓年代定为北魏,当可采纳。通州胡各庄M68与北魏正光五年(524年)M56并排分布,形制基本相同,相距不到5米,为关系紧密的两座墓葬,年代当相距不远。清华大学M102墓室方形,带长斜坡墓道,由于毁坏严重,仅在墓室底部发现部分陶俑[14],该墓形制在北朝时期的邺城、洛阳、晋城地区流行,陶俑的类型、制作工艺、神态等与北齐时期晋阳地区较为相似,综合墓葬形制和陶俑特征,将该墓定为北齐时期,当大致不误。王府仓北朝墓墓室平面呈半圆形,较独特,出土有陶罐、陶碗、常平五铢等,陶罐类型与太原北齐娄睿墓、库狄迴洛墓几乎完全相同,简报作者将该墓定为北齐,当大致无误。纵观上述北京地区北朝时期的墓葬,可以发现这些墓葬在形制及随葬器物上出现过两次较为明显的变化,一是北魏迁都洛阳前后,二是北齐代魏前后。迁洛前,形制较为单一,均为小型砖椁墓,随葬品制作较简陋,均为夹砂陶;迁洛后,开始出现规模较大的带墓道砖室墓,随葬品除1件为夹砂陶外,其余全部为泥质陶,制作工艺有了一定的进步;到了北齐时期,墓葬形制更加多样,有砖室(椁)墓和墓室平面形状不同的带墓道砖室墓,且随葬品也较北魏时期发生了较为明显的变化,表现为数量多,类型丰富,且全部为泥质陶。陶壶和陶罐形态较北魏时期发生了较大变化,细长颈陶壶似乎不再流行,罐的颈部也在缩短。由上述分析,我们大致可将北京地区北朝时期墓葬划分为三期,第一期为北魏占据北京地区之后至政权迁都洛阳之前(399~493年),该时期主要流行小型砖椁墓,出土器物数量少,典型器物为A型细颈夹砂陶壶。第二期为迁都洛阳后至东魏灭亡(493~550年)。鉴于东魏时期墓葬仅发现1座,即大兴三合庄M66,为砖室(椁)墓,形制同此类北魏墓,且无随葬品,故暂将其同北魏政权迁洛后的墓葬合为一期。该期开始出现带墓道砖室墓,典型器物为B型泥质细颈陶壶和粗直颈平展沿罐,并开始出现脱离鲜卑器物范式的器形。第三期为北齐时期(550~577年),该期出现方形、半圆形带墓道砖室墓,器类更加丰富,陶壶和陶罐与北魏时差异较大。北京地区北魏时期墓葬,不管是竖穴土坑墓,还是带墓道砖室墓和小砖椁墓,墓室平面均呈梯形,所使用的葬具木棺平面也呈梯形,这是鲜卑墓葬的一个显著特点,在早期拓跋鲜卑墓葬和拓跋鲜卑定都平城后的北魏时期墓葬中多有使用。可见,北京地区在纳入北魏统治范围后,在墓葬风貌上主动或被动接受了来自鲜卑民族的影响。北京地区梯形墓、梯形棺的源头最早可追溯到魏晋十六国时期,如房山水碾屯西晋墓M1、M12[15]和延庆王化营十六国墓M12[16]。这类墓葬形制完全不同于汉制下墓室和葬具平面呈长方形的墓葬传统,是一种新的墓葬形制。可以说,西晋时期墓葬文化变异开始萌发,历经十六国,到了北魏时期,具有鲜明鲜卑民族特色的梯形墓纷纷出现,尤其是小砖室(椁)墓较为流行,并形成了一种较为稳定的墓葬形制,虽然目前发现的数量不算太多,但分布区域几乎遍及了整个北京地区,如北部的延庆地区、西南的房山地区、东南的通州和大兴地区。这种梯形小砖室(椁)墓作为一种较具特色的墓葬形制,流行于北魏,之后的东魏、北齐、唐、辽均有沿用,如大兴三合庄东魏韩显度墓[17]、北京市检察院延庆基地唐墓M27[18]、大兴亦庄79号地唐墓M1、M14[19]、大兴北程庄唐墓M24[20]等,影响深远。北魏时期带墓道砖室墓和土坑墓各1例,即小营村M16和延庆西屯M317。根据两墓铭文砖记载,小营村M16年代为宣武帝正始四年(507年),墓主人为广阳县人陶市贵;延庆西屯M317年代为神龟元年(518年),墓主人为燕州上谷郡居庸伙民侯敬宗之妻,两人均无官职。再结合其他小砖(椁)室出土的墓铭砖来看,墓主亦均无官职,故墓葬形制的不同,尚不能反映墓主人身份等级的不同,似乎仅是墓主人生前经济状况的一种体现(表一)。北齐时期的墓葬虽然发现的数量少,仅3座,但意义却不可小觑。其中,1座为砖室(椁)墓,即通州胡各庄M51,该墓沿用了北魏以来此类墓葬的形制,根据墓铭砖记载,墓主人为渔阳郡路县张车,身份为普通平民。另外2座均为带墓道的砖室墓,即清华大学M102和王府仓北齐墓,规模较大,墓室形状一为方形、一为半圆形,这两种墓葬形制也较为特殊。北朝之前,汉晋时期北京地区也非常流行带墓道的砖室墓,尤其是东汉和魏晋时期,墓室多为纵长方形,晚期墓壁出现有外弧现象。由此可以看出,北京地区北齐时期的方形砖室墓亦有别于本地区汉晋时期带墓道砖室墓的传统形式,也是一种新的墓葬形制。墓室近方形的墓葬形制同北齐政治中心邺城、晋阳地区高等级人员墓葬形制几乎相同,应该是受到了政治中心地区墓葬形制影响的结果。结合墓葬中出土的大量仪仗俑,更加证明使用这种方形墓葬形制的墓主人应当是有一定身份等级的人员,其身份为官员当无需怀疑[21]。半圆形墓室较罕见,似为独创,该墓未出土可表明墓主人身份等级的器物,但从出土随葬品数量来看,该墓的主人亦非普通平民。总之,与北魏时期相比,北齐时期北京地区的墓葬形制又发生了较大的变化,出现了等级较高、规模较大的墓葬,与统治中心趋向一体,几可媲美。北京地区隋唐时期出现的带墓道方形(弧方形)砖室墓、马蹄形砖室墓、圆形(椭圆形)砖室墓等,应当是在北齐时期带墓道砖室墓基础上逐渐演变而来的。综上,如果说晋墓是承汉余绪,其形制与汉墓的不同主要不是出于风俗观念的原因,而是由于受到统治者薄葬观念的影响和建造技术自然发展的结果,是在系统内的调整,那么,北朝墓葬形制则明显是受到了异族文化的影响,并最终打破了北京地区自汉晋500余年来传统的汉式墓葬体系,开启了后世隋唐墓葬文化的先河。北京地区北朝墓墓主人头向全部南向,与汉晋墓葬不同。北京地区两汉时期的墓葬,如果是南北向竖穴墓,则墓主人头向几乎全部北向;表现在带墓道单砖室墓上似乎更能说明问题,如小营村北魏墓M16墓主人头向墓道,王府仓北齐墓墓主人头向亦朝向墓道,而汉代带墓道砖室墓的墓主人头向一般均朝向墓室后壁,可见北朝墓葬与汉代墓葬相比,在对墓主人头向上出现了颠覆性的变化。西晋时期,带墓道单砖室墓墓主人头向既有朝向墓道方向,也有朝向墓室后壁方向,此种现象也正好说明北京地区“头南脚北、头朝墓道”的葬式自西晋时开始偶有出现,到了北魏时期基本被固定下来,成为一种习俗,并且在后世唐、辽等小砖椁墓中几乎一直被沿用了下来。此外,北京地区北魏墓中还有2座设置有壁龛,即房山岩上M2、雪花集团M15,这种带壁龛的墓葬在十六国时期慕容鲜卑墓葬中多有使用,如安阳孝民屯鲜卑墓[22],推测可能是受到了慕容鲜卑葬俗的影响。北魏时期墓葬随葬器物主要为陶壶和陶罐,陶壶尤具时代特色。A型陶壶为迁洛前,均为夹砂陶,素面,B型陶壶为迁洛后,均为泥质陶,有纹饰。这种细颈陶壶是北魏拓跋鲜卑时代的典型器物。北京地区北魏墓葬出土的细颈陶壶中,尤以小营村北魏墓M16出土的陶壶较值得关注。该壶器身光滑,肩部上下各施两道弦纹,弦纹之间饰以网格纹,腹部有磨光暗竖纹,几乎完全是平城陶壶式样的复制品。考虑到出土这件陶壶的墓葬又是目前北京地区唯一一座北魏时期的带墓道砖室墓,陶壶的制作标准及细部形态与该墓的建设规模甚为相符,让人怀疑该墓的主人生前是否曾得到过统治阶层的特殊关照。陶罐目前仅出土3件,分属不同类型。粗颈平沿罐为拓跋鲜卑定都平城后常见的一类随葬器物,与细颈陶壶同属北魏时期典型器物,几乎伴随整个北魏王朝始终。直领罐和双竖耳罐似不见于平城及洛阳地区,值得关注的是双竖耳罐这种器形在目前北京地区汉晋墓葬中很少见到,倒是在同时期内蒙和东北地区的一些被认为与鲜卑有关的墓葬中较常出现,如扎赉诺尔墓群出土的双耳罐[23]、六家子墓群出土的83号小口罐[24]、三道湾墓地出土的M2:3、M113:1、M5:2、M107:2、M11:1[25]、前山十六国墓出土的陶双系罐等[26]。该双耳罐又与鲜卑细颈陶壶伴出,更加耐人寻味。总体来看,北京地区北魏时期墓葬在随葬器物上亦受到了鲜卑风俗的深刻影响,只是到了后期,器物形态逐渐表现出脱离鲜卑典型器物范式的趋势。此外,北魏墓葬中出土的细颈陶壶颈口部全部残缺,是否与鲜卑的毁器习俗有关,值得关注。到了北齐时期,随葬品种类丰富起来,出现了罐、壶、碗等组合,且全部为泥质陶。与北魏时期相比,器物风格发生显著变化,不再流行北魏时期常见的细颈陶壶,陶壶的颈部变粗,器身变瘦,陶罐变得饱满起来,肩部直收成口。陶壶、陶罐,连同陶碗等在内的随葬品更加具有汉式定居人群惯用的器物特征。较大规模墓葬中出现了陶俑,有武士俑、甲骑具装俑和袒肩胡俑等,具有鲜明的时代特色。通过上述对随葬器物的比对分析,可以看出北魏迁洛前后器物面貌有别,到了北齐时期再次发生明显变化,这种差别与变化可为今后北京地区北朝墓葬的分期断代提供参照。我们知道一种文化形成后,便具有稳定性、持久性,具有顽强的生命力,没有强大的外因,一般很难改变,丧葬文化亦如此。北京地区汉晋墓葬文化自始至终一脉相承,为典型的中原汉文化系统。十六国时期,各少数民族纷纷进入北京地区,战乱频发,战争带来了人口的频繁迁移,人群结构发生变化,风俗文化亦随之慢慢发生变化。侯仁之在《北京城市历史地理》中云,在十六国到后燕时期,蓟城已残破萧条到历史上的最低点[27]。正是十六国时期这种极端动荡的社会形势反而为新的风俗文化滋生提供了土壤。十六国时期慕容鲜卑建立的前燕和后燕政权先后统治北京地区,前燕自352年迁都蓟城到370年灭于前秦,统治北京约20余年,其后后燕统治北京又10余年,史载前燕政权还曾徙军中文武兵民家属于蓟[28]。前燕和后燕政权之间,前秦政权也曾占据北京地区20年左右,可见北京地区在整个十六国时期一直处在胡族的统治之下。我们大胆推测当时北京地区的景象,胡族人口数量有可能要高于汉人。人口结构的变化导致文化风俗的改变,在汉人呈少数和弱势的情况下,北京地区的汉人逐渐被胡化。表现在墓葬文化上,十六国时期北方地区开始出现鲜卑墓葬或受鲜卑影响的汉人墓葬,如安阳孝民屯前燕墓,平面为梯形[29];延庆王化营M12,为十六国时期墓葬,平面亦呈梯形[30],这些墓葬的出现可以看做是北魏时期梯形墓葬流行的前奏。到了北魏时期,具有鲜卑特色的异族墓葬形式被普遍接受,并流行开来,导致北京地区稳定了四五个世纪之久的中原汉晋墓葬文化系统被彻底打破。可以说,在墓葬这种物质文化表现形式上有力地印证了“五胡乱华”这样一个对十六国时期社会状况的形象概括。北京地区北魏时期墓葬规模均较小,几乎不见大型墓葬;未见大规模的家族墓地,两墓一组出现的机率较高,如通州胡各庄M56和M68、雪花集团M14和M15、房山岩山M1和M2、清华大学M98和M99;几乎全部为小砖室(椁)墓,随葬品一般每墓仅1件或无[31],这是北京地区北魏时期墓葬的显著特点。青、齐两州和冀州有汉家大族的家族墓地,平城地区作为北魏前期的政治中心,墓葬数量、规模和等级自不待言,营州地区也有数量不少的北魏时期墓葬,其中亦不乏规模较大者,随葬品也都较为丰富。对比周边地区,更能衬托出今北京(幽州)地区的独特。未见成规模的家族墓地,排除考古发现的偶然性,自然是与战争造成的人口减少、大族离散有关;未见大型墓葬,除与大族离散有关外,推测可能还与该时期基层政权的建设有一定关系。随葬品少,说明墓主人生前地位低下,家境一般。从该时期墓葬随葬品每墓仅1件或没有来看,这些人口生前生活极为简易,地位及经济实力均较为低下,是否其身份为亦兵亦农,兵农一体,值得进一步探索。如若此种推测成立,则这些人卒后能够建造起砖室(椁)墓已经是相当不错了。又从砖室(椁)墓的营建方式看,除岩上M1为券顶外,其余均为自椁室左右两壁向上逐渐内收叠涩结顶,几乎对营造技术无太高要求。无论如何,从目前北京地区发现的北魏时期数量较多、自始至终普遍流行的小砖室(椁)来看,北京地区在北魏时期似无较大的发展与进步。北齐时期,在墓葬规格和随葬品上,均与北魏时期表现出了较大不同,出现了较高等级的墓葬,随葬品也多了起来,有了成套的组合,尤其是仪仗陶俑和墓志的出现,直接反映出地方政权建设的完善。从北京地区早年出土的一块北齐墓志来看,北魏和北齐两个政权治理北京地区的方式似乎不同。根据墓志记载,墓主人为北齐渔阳郡四县的县令傅隆显,由此我们可以大致推断出北齐时期基层管理由县令来实施,且县令拥有实权。北魏同北齐一样,也实行州郡县三级制,但在文献记载中,除幽州刺史外尚未见到州以下郡县一级的官员,如道武帝时幽州刺史张衮、明元帝和太武帝两度为幽州刺史的尉诺、文成帝时代陈建、孝文帝时中山安喜人张赦提和代人胡泥、宣武帝时辽东人高双和李宣茂、孝明帝时裴延儁等[32],尤其是裴延儁任幽州刺史时还曾整修督亢渠和戾陵堰,可见刺史是直接参与基层治理的。是否北魏时期幽州地区郡县一级官吏没有实权,形同虚设,直接选派刺史进行管理,抑或北魏政权将幽州地区作为北向用兵的兵源储备地,在北京地区实行准军事化管理,还是另有其它独特的统治形式[33],由于对史料耕梳有限,尚不足以得出结论。从墓葬形制、规模及随葬品数量、类型上均可看出,北京地区在北齐时期社会有了较大的发展与进步,其原因推测与北京地区战略地位变得更加重要有关。这一方面固然与北齐的疆域缩小有关,但更重要的当是因为北齐在北部边境地区面临有来自突厥等民族的严重威胁,尤其是突厥的频繁劫掠,以致于不断在北部边境线附近修筑长城,增强防御,现北京地区密云县古北口和通州区即有北齐长城遗存。重视幽州地区,将该地区作为北齐政权防御北方,护卫后方的战略基地,恐怕也是北齐统治者的固局之策。北京地区自汉晋以来一直是边境重镇,又有着适宜供应战备物资的有利条件,重视北京地区的建设对北齐统治来说可谓一举两得,既可作为防御北方的战略基地,亦可为整个政权提供物质保障。而北魏政权在统一北方地区后,着力加强平城地区的政权建设,再加上北部边境上军镇的设置,安全隐患基本解除,东北部的营州地区也处在较为稳定的统治之下,从而导致北京地区战略地位的下降,战略地位下降又导致统治者对该区域经营不够,重视不足。概而言之,北京地区终北魏一代并未受到统治者的足够重视,可谓是较为失落的一隅。北齐时期,随着统治形势的变化,地位逐渐上升,与统治中心的联系紧密起来。通过对北京地区北朝墓葬的分析与研究,可以看出北京地区的北朝史具有斩前启后、破旧立新的突出地位。这个时代创造出了全新的墓葬形制,对墓葬文化面貌进行了重塑,这种重塑打破了一脉相承延续500余年的汉晋墓葬文化体系,开启了北京地区隋唐及以后丰富多彩的墓葬文化的先河。原文刊于:《考古与文物》2024年第8期

责编:丁畅 韩翰