书籍资料库

高昌石窟壁画研究

《高昌石窟壁画研究》

书籍推介

作者简介

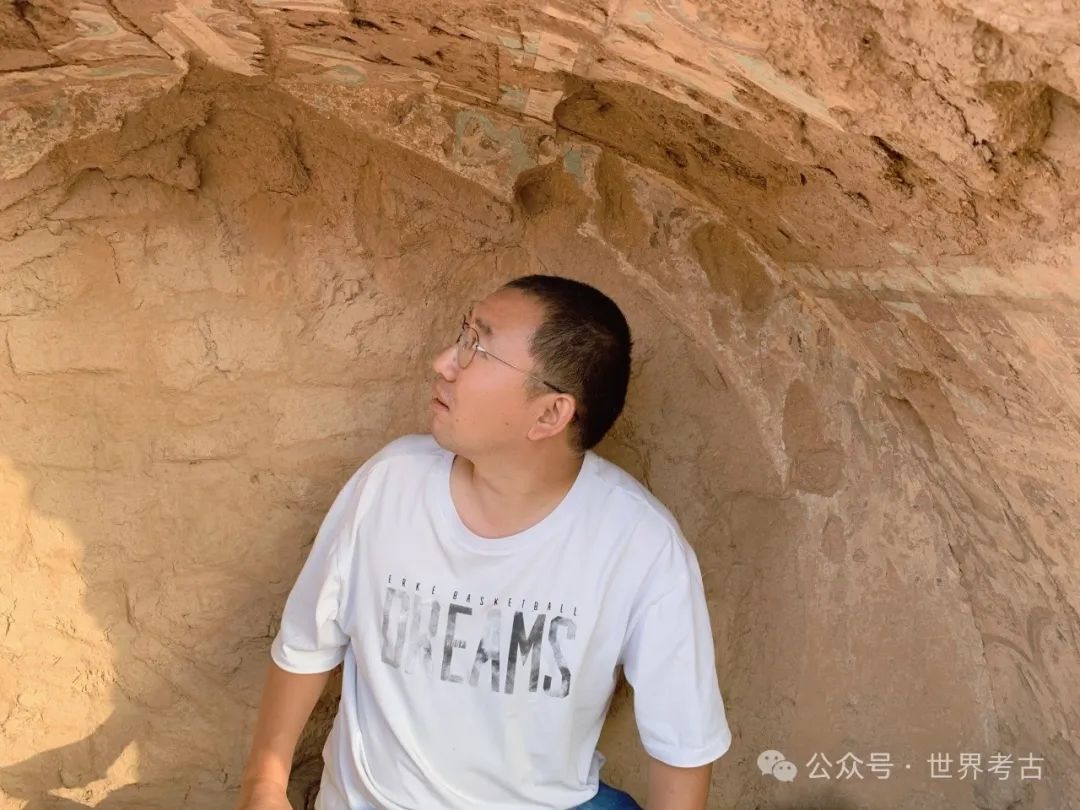

图1. 陈爱峰(图片来源:作者提供)

陈爱峰,1980年生,河南省叶县人,历史学博士。吐鲁番学研究院副院长、研究馆员,新疆第十一批有突出贡献优秀专家,新疆文化名家暨“四个一批”优秀人才,敦煌研究院人文部特聘研究员,新疆师范大学、新疆艺术学院硕士生导师。曾受邀到蒙古国国立大学、德国柏林亚洲艺术博物馆、中国社科院、敦煌研究院做访问学者。主要研究方向:石窟艺术、隋唐史、吐鲁番文书。近年主持和参与国家级课题三项,出版著作四部,并在《中国史研究》《宗教学研究》等期刊上发表30余篇。

内容简介

图2.《高昌石窟壁画研究》封面(图片来源: 甘肃文化出版社)

《高昌石窟壁画研究》为“丝绸之路历史文化研究书系”(第三辑)之一,是陈爱峰编写的第四部学术著作。书中共收录15篇论文,其中3篇为调查简报、10篇是对具体壁画内容的释读、1篇是对地面寺院形制布局以及性质的考释、1篇是对国外探险家考察石窟的资料整理。这部著作中既有对石窟形制与布局的宏观分析与刊布,又有对某一石窟壁画的微观描述与考释,同时还包括对地面佛寺的考察与研究。

3篇调查简报分别以吐鲁番雅尔湖石窟、大桃儿沟石窟、小桃儿沟石窟为调查对象。雅尔湖石窟现存15个洞窟,分上下两层,另有僧房、天井、阶梯等遗迹。洞窟形制多为长方形纵券顶,其中第1—7窟为一个组合,由礼拜窟和禅窟组成。始建年代为北凉据有交河时期(450—460),一直延续使用到高昌回鹘时期。石窟内残存大量汉文、突厥文与回鹘文题记,从这些题记可以反映出石窟的兴废及其与周边政权和民族的关系。大、小桃儿沟石窟为藏传佛教石窟,洞窟类型包括僧房窟、禅窟、礼拜窟。壁画题材包括观无量寿经变、五佛曼陀罗、八十四大成就者、藏式如来八塔、藏传佛教上师、学僧图、佛、菩萨、飞天、装饰纹样等。依据石窟形制及题材内容、风格等判断,两处石窟的兴建年代为宋元时期。

10篇释读壁画内容的论文以第一手调查资料为依据,如《吐峪沟石窟第44窟兔王本生故事考》通过文图对读,认定此幅壁画应为“兔王本生”,出自三国吴支谦译《菩萨本缘经》卷下《兔品第六》。《柏孜克里克石窟第17窟佛说大乘庄严宝王经变考释》揭示了北宋时期中原与西域的文化交流,同时纠正了以往学界对第17窟年代的推定,即并非唐西州时期,结合窟内供养人族属的认定,作者初步将该窟壁画的绘制年代定在北宋初(10世纪末)至回鹘归顺蒙古之前(13世纪初)。

本书目录 上下滑动查看

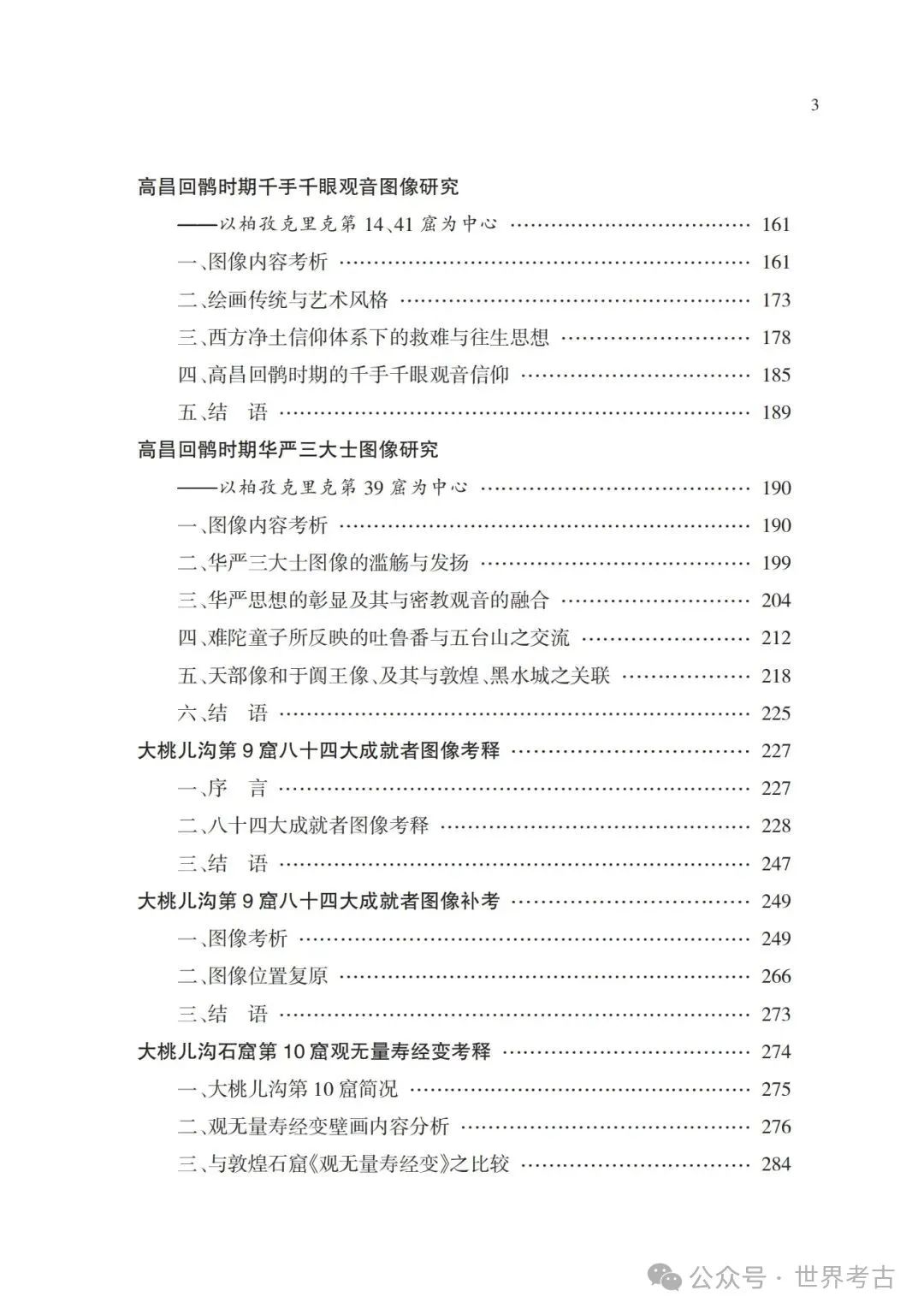

图3. 柏孜克里克石窟第15窟闻誓愿画(图片来源:作者提供)

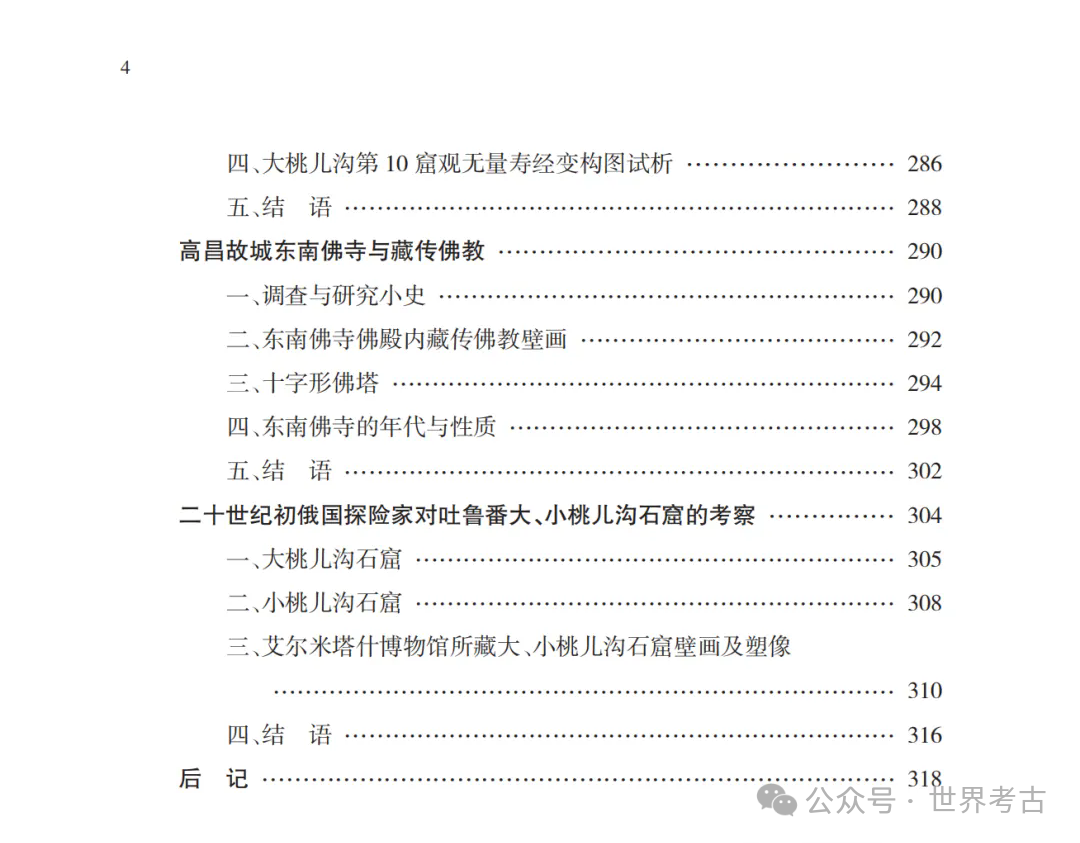

图4. 柏孜克里克石窟第9窟供闻法、养菩萨(图片来源:作者提供)

总序

杨富学 2016年8月23日于敦煌莫高窟

丝绸之路是一条贯通亚、欧、非三洲经济文化交流的大动脉。自古以来,世界各地不同族群的人都会在不同环境、不同传统的背景下创造出独特的文化成就,而人类的发明与创造往往会突破民族或国家的界限,能够在相互交流的过程中获得新的发展。丝绸之路得以形成的一个重要原因,就在于东西经济文化的多样性和互补性。

在中西交往的经久历程中,中国的茶叶、瓷器及四大发明西传至欧洲,给当时的西方社会带来了影响,至今在西方人的生活中扮演着重要角色。反观丝绸之路对中国的影响,传来的大多是香料、金银器等特殊商品,还有胡腾舞、胡旋舞等西方文化。尽管这些西方的舶来品在考古现场有发现,在壁画、诗词等艺术形式上西方的文化元素有展示,但始终没有触及中华文明的根基。

早在远古时期,虽然面对着难以想象的天然艰险的挑战,但是欧亚大陆之间并非隔绝。在尼罗河流域、两河流域、印度河流域和黄河流域之北的草原上,存在着一条由许多不连贯的小规模贸易路线大体衔接而成的草原之路。这一点已经被沿路诸多的考古发现所证实。这条路就是最早的丝绸之路的雏形。

草创期的丝绸之路经历了漫长的历史演进,最初,首要的交易物资并不是丝绸。在公元前15世纪左右,中原商人就已经出入塔克拉玛干沙漠边缘,购买产自现新疆地区的和田玉石,同时出售海贝等沿海特产,同中亚地区进行小规模贸易交流。而良种马及其他适合长距离运输的动物也开始不断被人们所使用,于是大规模的贸易往来成为可能。比如阿拉伯地区经常使用的耐渴、耐旱、耐饿的单峰骆驼,在公元前11世纪便用于商旅运输。而分散在亚欧大陆的游牧民族据传在公元前4世纪左右才开始饲养马。双峰骆驼则在不久后也被运用在商贸旅行中。另外,欧亚大陆腹地是广阔的草原和肥沃的土地,对于游牧民族和商队运输的牲畜而言可以随时随地安定下来,就近补给水、食物和燃料。这样一来,一支商队、旅行队或军队可以在沿线各强国没有注意到他们的存在或激发敌意的情况下,进行长期、持久而路途遥远的旅行。

随着游牧民族的不断强盛,他们同定居民族之间不断争斗、分裂、碰撞、融合,这使原始的文化贸易交流仅存于局部地区或某些地区之间。不过,随着各定居民族强国的不断反击和扩张,这些国家之间就开始了直接的接触,如西亚地区马其顿亚历山大的东征,安息王朝与罗马在中亚和地中海沿岸的扩张,大夏国对阿富汗北部、印度河流域的统治以及促使张骞动身西域的大月氏西迁。这些都说明上述地区之间进行大规模交通的要素已经具备,出入中国的河西走廊和连通各国的陆路交通业已被游牧民族所熟知。

丝路商贸活动的直接结果是大大激发了中原人的消费欲望,因为商贸往来首先带给人们的是物质(包括钱财等)上的富足,其次是来自不同地域的商品丰富了人们的精神文化生活。"紫驼载锦凉州西,换得黄金铸马蹄",丝路商贸活动可谓奇货可居,令人眼花缭乱,从外奴、艺人、歌舞伎到家畜、野兽,从皮毛植物、香料、颜料到金银珠宝、矿石金属,从器具、牙角到武器、书籍、乐器,几乎应有尽有。而外来工艺、宗教、风俗等随商人进入更是不胜枚举。这一切都成了中原高门大户的消费对象与消费时尚。相对而言,唐代的财力物力要比其他一些朝代强得多,因此他们本身就有足够的能力去追求超级消费,而丝路商贸活动的繁荣无非是为他们提供了更多的机遇而已。理所当然的就有许许多多的人竭力囤积居奇,有钱人不仅购置珍奇异宝而且还尽可能在家里蓄养宠物、奴伎。诚如美国学者谢弗所言:7世纪的中国是一个崇尚外来物品的时代。当时追求各种各样的外国奢侈品和奇珍异宝的风气开始从宫廷中传播开来,从而广泛地流行于一般的城市居民阶层之中。古代丝绸之路的开辟,促进了东西方的交流,从而大大推动了世界各国的经济、政治发展,丰富了各国人民的物质文化生活。

丝绸之路上文化交流,更是繁荣昌盛。丝绸之路沿线各民族由于生活的环境不同,从而形成不同的文化系统,如印度文化系统、中亚诸族系统、波斯﹣阿拉伯文化系统、环地中海文化系统、西域民族文化系统、河西走廊文化系统、黄河民族文化系统、青藏高原文化系统等等。而在这其中,处于主导地位的无疑是中原汉文化、印度文化、希腊文化和波斯﹣阿拉伯文化。

季羡林先生曾言:"世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个,即中国、印度、希腊和伊斯兰……目前研究这种汇流现象和汇流规律的地区,最好的、最有条件的恐怕就是敦煌和新疆。"这两个地方汇聚了四大文化的精华,自古以来,不仅是多民族地区,也是多宗教的地区,在丝绸之路沿线流行过的宗教,如萨满教、袄教、佛教、道教、摩尼教、景教、伊斯兰教,甚至还有印度教,以及与之相伴的各种文化,都曾在这里交汇、融合,进而促成了当地文化的高度发展。尤其是摩尼教,以其与商人的特殊关系,始终沿丝绸之路沿线传播。过去,学术界一般认为摩尼教自13世纪始即已彻底消亡,而最近在福建霞浦等地发现了大批摩尼教文献与文物,证明摩尼教以改变了的形式,在福建、浙江一带留存至今。对霞浦摩尼教文献的研究与刊布,将是本丛书的重点议题之一。

季先生之所以要使用"最好的"和"最有条件"这两个具有限定性意义的词语,其实是别有一番深意的,因为除了敦煌和新疆外,不同文明的交汇点还有许多,如张掖、武威、西安、洛阳乃至东南沿海地带的泉州,莫不如此。新疆以西,这样的交汇点就更多,如中亚之讹答剌、碎叶(今吉尔吉斯斯坦托克马克)、恒罗斯、撒马尔罕、布哈拉、塔什干、花刺子模,巴基斯坦之健陀罗地区,阿富汗之大夏(巴克特里亚)、喀布尔,伊朗之巴姆、亚兹德,土耳其之以弗所、伊斯坦布尔等,亦都概莫能外,其中尤以长安、撒马尔罕和伊斯坦布尔最具有典型意义。

西安古称长安,有着1100多年的建都史,是中华文明与外来文明的交流的坩锅,世所瞩目的长安文明就是由各种地域文化、流派文化融汇而成的,其来源是多元的,在本体上又是一元的,这种融汇百家而成的文化进一步支撑和推动了中央集权制度。在吸收整合大量外域文化之后,长安文明又向周边广大地域辐射,带动了全国的文明进程,将中国古代文化的发展推向高峰,并进一步影响周围的民族和国家;同时中国的商品如丝绸、瓷器、纸张大量输出,长安文明的许多方面如冶铁、穿井、造纸、丝织等技术都传到域外,为域外广大地区所接受,对丝绸之路沿线各地文明的发展产生了重大影响,体现出长安文化的扩散性和长安文明的辐射性。这是东西方文化长期交流、沟通的结果。在兼容并蓄思想的推动下,作为"丝绸之路"起点的长安,不断进取,由此谱写了一部辉煌的中外文化交流史。长安文化中数量浩繁的遗存遗物、宗教遗迹和文献记载,是印证东西方文化交流、往来的重要内容。

撒马尔罕可谓古代丝绸之路上最重要的枢纽城市之一,其地连接着波斯、印度和中国这三大帝国。关于该城的记载最早可以追溯到公元前5世纪,其为康国的都城,善于经商的粟特人由这里出发,足迹遍及世界各地。这里汇聚了世界上的多种文明,摩尼教、拜火教、基督教、伊斯兰教在这里都有传播。位于撒马尔罕市中心的"列吉斯坦"神学院存在于15-17世纪,由三座神学院组成,他们虽建于不同时代,但风格相偕,结构合理,堪称中世纪建筑的杰作。撒马尔罕的东北郊坐落着举世闻名的兀鲁伯天文台,建造于1428-1429年,系撒马尔罕的统治者、乌兹别克斯坦著名天文学家、学者、诗人、哲学家兀鲁伯所建,是中世纪具有世界影响的天文台之一。兀鲁伯在此测出一年时间的长短,与现代科学计算的结果相差极微;他对星辰位置的测定,堪称继古希腊天文学家希巴尔赫之后最准确的测定。撒马尔罕北边的卡塞西亚,原本为何国的都城,都城附近有重楼,北绘中华古帝,东面是突厥、婆罗门君王,西面供奉波斯、拂森(拜占庭)等国帝王,这些都受到国王的崇拜。文化之多样性显而易见。伊斯坦布尔为土耳其最大的城市和港口,其前身为拜占庭帝国(即东罗马帝国)的首都君士坦丁堡,地跨博斯普鲁斯海峡的两岸,是世界上唯一地跨两个大洲的大都市,海峡以北为欧洲部分(色雷斯),以南为亚洲部分(安纳托利亚),为欧交通之要冲。伊斯坦布尔自公元前658年开始建城,至今已有2600多年的历史,其间,伊斯坦布尔曾经是罗马帝国、拜占庭帝国、拉丁帝国、奥斯曼帝国与土耳其共和国建国初期的首都。伊斯坦布尔位处亚洲、欧洲两大洲的接合部,是丝绸之路亚洲部分的终点和欧洲部分的起点,其历史进程始终与欧亚大陆之政治、经济、文化变迁联系在一起,见证了两大洲许许多多的历史大事。来自东方的中华文明以及伊斯兰教文化和基督教文化在这里彼此融合、繁荣共处,使这里成为东西方交流的重要地区。

综上可见,丝绸之路上的文化多元、民族和谐主要得益于宗教信仰的自由和民族政策的宽松——无论是中原王朝控制时期,还是地方政权当政期间,都不轻易干涉居民的宗教信仰和民族之间的文化交流。丝绸之路上各种思想文化之间相互切磋砥砺,在这种交互的影响中,包含着各民族对各种外来思想观念的改造和调适。"波斯老贾度流沙,夜听驼铃识路赊。采玉河边青石子,收来东国易桑麻。"通过多手段、多途径的传播与交流,中西文化融会贯通,构成一道独具魅力、异彩纷呈的历史奇观。从这个意义上说,丝绸之路可称得上是一条东西方异质经济的交流之路和多元文化传播之路,同时又是不同宗教的碰撞与交融之路。

为了进一步推进"丝绸之路"历史文化价值的研究,本人在甘肃文化出版社的支持与通力合作下策划了"丝绸之路历史文化研究书系",得到全国版社的支持与通力合作下策划了"丝绸之路历史文化研究书系",得到全国各地及港澳台学者的支持与响应。幸运的是,该丛书一经申报,便被批准为国家出版基金资助项目。

"丝绸之路历史文化研究书系"为一套综合性学术研究丛书,从不同方面探讨丝绸之路的兴衰演进及沿线地区历史、宗教、语言、艺术等文化遗存。和以往的有关丝绸之路文化方面的论著相比,本套丛书有自身个性,即特别注重于西北少数民族文献与地下考古资料,在充分掌握大量的最新、最前沿的研究动态和学术成果的基础上,在内容的选取和研究成果方面,具有一定的权威性和前沿性。整套丛书也力求创新,注重学科的多样性和延续性。

图5. 作者实地考察壁画(图片来源:作者提供)

序

杨富学 2020年4月28日

半年前,陈爱峰发来《高昌石窟壁画研究》书稿,请我为之作序,我毫不犹豫就答应了。爱峰是我的开山弟子,也是我最满意的弟子之一。从2003年开始,我应邀在西北民族大学历史文化学院中国少数民族史专业招收硕士研究生,当年招生三人,分别由我和谢玉杰、赵学东二位教授各带一人,陈爱峰就归在我的名下。硕士点负责人赵学东教授体瘦心宽,思考问题长远,注意发挥团队优势,学生虽按规定分配至不同导师名下,实则徒具形式而已,具体培不分彼此,既有利于同学们增进凝聚力,避免门户之见,也有利于同学们兼得不同导师的治学之长。这一培养方案收到了良好的效果,十余年来,已有不少同学在各自岗位崭露头角,如陈爱峰(满族)、康建国(蒙古族)、秦才郎加(藏族)、赵天英(藏族)、樊丽沙(汉族)、张海娟(汉族)、仁青(藏族)、朱满良(汉族)等,看到他们一个个脱颖而出,我心里只有"高兴"二字。

爱峰读研时专注西夏史,尤其是黑水城出土文书,我们于2012年出版的《西夏与周边关系研究》就是其努力钻研的结果。2007年,爱峰硕士毕业后到吐鲁番学研究院工作,开始将主要精力转往高昌石窟和吐鲁番文书,于是便有了鲁番学研究院工作,开始将主要精力转往高昌石窟和吐鲁番文书,于是便有了2013年我们师生合作出版的《吐鲁番宗教史》。《高昌石窟壁画研究》是爱峰推出的第三部学术著作,也是他个人的第一部独著(他的博士学位论文《高昌回鹊时期吐鲁番观音图像研究》也将于近期由上海古籍出版社出版),洋洋30余万言,共收录15篇论文,其中3篇为调查简报,10篇是对具体壁画内容的释读,1篇是对地面寺院形制布局以及性质的考释,1篇是对国外探险家考察石窟的资料整理。

3篇调查简报分别以吐鲁番雅尔湖石窟、大桃儿沟石窟、小桃儿沟石窟为调查对象。雅尔湖石窟现存15个洞窟,分上下两层,另有僧房、天井、阶梯等遗迹。洞窟形制多为长方形纵券顶,其中第1-7窟为一个组合,由礼拜窟和禅窟组成。始建年代为北凉据有交河时期(450-460),一直延续使用到高昌回鹘时期。石窟内残存大量汉文、突厥文与回鹘文题记,从这些题记可以反映出石窟的兴废及其与周边政权和民族的关系。大、小桃儿沟石窟为藏传佛教石窟,洞窟类型包括僧房窟、禅窟、礼拜窟。壁画题材包括观无量寿经变、五佛曼陀罗、八十四大成就者、藏式如来八塔、藏传佛教上师、学僧图、佛、菩萨、飞天、装饰纹样等。依据石窟形制及题材内容、风格等判断,两处石窟的兴建年代为宋元时期。

10篇释读壁画内容的论文也都以第一手调查资料为依据,如《吐峪沟石窟第44窟兔王本生故事考》通过文图对读,认定此幅壁画应为"兔王本生",出自三国吴支谦译《菩萨本缘经》卷下《兔品第六》。《柏孜克里克石窟第17窟佛说大乘庄严宝王经变考释》揭示了北宋时期中原与西域的文化交流,同时纠正了以往学界对第17窟年代的推定,即并非唐西州时期,结合窟内供养人族属的认定,作者初步将该窟壁画的绘制年代定在北宋初(10世纪末)至回鹘归顺蒙古之前(13世纪初)。再如《净土的选择:柏孜克里克第29窟六字观音经变考释》,从石窟左侧壁六字观音经变入手,通过与正壁的弥勒净土变、右侧壁的阿弥陀净土变之比较,以探寻其内在关系。若从观音信仰的角度分析,即为信仰者一方面希望通过祈求观音而得到现世的佑助,另一方面又希望通过称颂阿弥陀佛和弥勒菩萨而得到来世的往生。但弥勒位于正壁,而阿弥陀佛却"偏居"侧壁,这可能反映了出资修建洞窟的功德主在选择往生何种净土时,更倾向于弥勒净土。

密教是西域佛教研究中的薄弱环节,密教艺术更是少有人问津,究其原因,一是因为新疆古代流行多种文字,而汉籍史料又记载偏少,研究起来常有捉襟见肘之感;另一个原因是高昌石窟由于受自然的、人为的因素影响,壁画破坏严重,而且很多壁画已被剥离,散藏在吐鲁番以外的地方,给壁画内容的识别造成了非常大的困难,若没有长期扎根吐鲁番进行仔细调查琢磨的工夫,很难判定壁画的内容。本书中多篇文章涉及这一主题:柏孜克里克第40窟右侧壁如意轮观音经变,较之敦煌石窟的如意轮观音经变,内容更加丰富,有许多题材是敦煌所未有的,如十大明王、释迦与弥陀组合像等。这些新增的题材彰显了宋代中原与高昌回鹘的佛教文化交流之密切,中原的佛经翻译和佛教实践为高昌回鹘佛教的发展提供了源源不断的新鲜血液,是高昌回鹘佛教繁盛的源泉。从绘画风格来看,该经变融合了中原和龟兹画风,体现了高昌回鹘时期吐鲁番佛教艺术的多元化风格。高昌回鹘时期,上至王室贵族,下至普通民众,都投入极大的热情出资开凿石窟、绘制壁画、供养幡像,以表达对千手千眼观音虔诚信仰之心。那些拥有佛教理论知识,熟悉汉语与回鹘语的高僧,则积极将汉文千手千眼观音类经典翻译为回鹘文,从而推动了千手千眼观音信仰的普及与流播。以观音为主尊,文殊、普贤为胁侍的三大士组合,最早出现于唐代,辽宋时期逐渐发展并兴盛起来,高昌回鹘流行的三大士图像就是在此背景下产生的。文章以柏孜克里克第39窟的华严三大士图像为中心,简要考释了该窟的壁画内容,进而探讨了高昌回鹘时期华严三大士图像流行的时代背景,及其与敦煌、黑水城和五台山的互动与交流。

藏传佛教艺术也是本书比较集中的议题,这是此前学术界很少有人涉足的处女地。吐鲁番大桃儿沟第9窟绘有印度八十四大成就者图像,作者通过对图像的分析及回鹘文榜题的释读,考证出部分成就者的名号,并与莫高窟北区出土回鹘文文书比对,复原出成就者在洞窟中的原本序次(即原本位置)。在此基础上,得出如下结论:其一,该窟成就者图像的绘制,所依文本为回鹘文《八十四大成就者传》,该文本在莫高窟北区曾有出土;其二,该窟大成就者图像与莫高北区回鹘文《八十四大成就者传》的一致性,表明吐鲁番与敦煌两地在大成就者信仰流派上也是一致的。大桃儿沟第10窟观经变绘制于13世纪初至14世纪末,有浓厚的藏传佛教风格。虽然因循了敦煌石窟观经变的造像传统,但在净土庄严像中,其布局与构图与敦煌石窟有着诸多迥异之处,体现了吐鲁番当地的造像特色。吐鲁番高昌故城的东南佛寺是一所藏传佛教寺院,修建于西夏后期至元代,建筑布局为前殿后塔形式。佛殿内残存的壁画显示出了浓厚的藏传佛教风格,表现的主题是五方佛;佛塔是在印度及中亚流行的十字形佛塔的基础上演变而来,后为藏传佛教所独爱,先流行于西藏,后传播到敦煌,最后传至吐鲁番等地。

由上可以看出,爱峰的这部书稿,探讨问题的深度、广度不无"老道"之处,不仅立意新颖,而且资料丰富,其中很多信息都是他通过实地踏查得来的,非常难得,值得同学们效法。拉拉杂杂谈了以上许多,一来有感于爱峰甘于寂寞不断进取的精神,二来有感其攻坚克难终有所成的历程,希望爱峰博士能够再接再厉,在注意劳逸结合的前提下再创佳绩。是为序。

出版信息

著者:陈爱峰

出版社:甘肃文化出版社

出版时间:2021年12月

定价:126元

ISBN:9787549020997