高昌故城

高昌故城东南小佛寺壁画小考

一、调查与研究小史

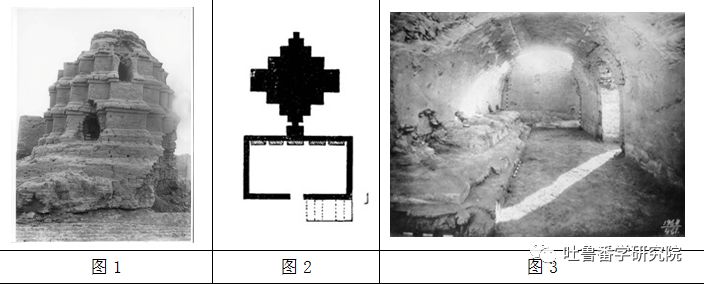

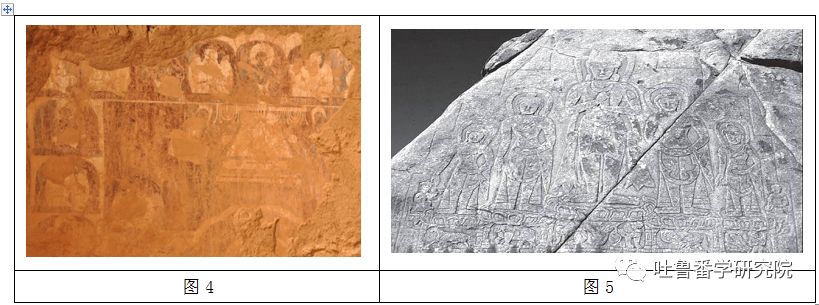

在吐鲁番高昌故城东南角隅,有一处佛教建筑遗存,为一佛塔与一佛殿的组合,我们常称之为东南佛寺。1902至1903年,德国吐鲁番探险队在格伦威德尔的带领下,考察了吐鲁番诸多遗址,其中以高昌故城为重点,并绘制了高昌故城平面示意图,图中所标示的Z号遗址,即为今日之东南佛寺。他们考察并详细记录了东南佛寺的存在状态,留下了一张佛塔照片(图1)和一幅佛寺平面示意图(图2)。1907年,俄国探险队亦考察了此遗址,并从佛殿内获得了许多壁画残片,探险队成员杜金拍摄下了一些珍贵的照片(图3)。1979年,吐鲁番文物保护管理所对高昌故城内面临坍塌危险的遗址,进行了抢险加固,其中就包括东南佛寺。2005年,国家启动丝绸之路(新疆段)重点文物保护工程,新疆文物考古研究所承担了对高昌故城维修前期的文物考古调查勘探和发掘工作。迄今为止,共进行了5次考古发掘,2008年第3次考古发掘时,发掘清理了东南佛寺,并做了进一步的维修加固。

引起笔者极大兴趣的是佛殿内的壁画及佛塔别样的形制,表现的主题是藏传佛教的五方佛。佛塔残高约7米,气势宏伟,塔身平面为20个凸角的多边形,类似佛塔在吐鲁番还有几例,是为藏传佛教传入后所建。下面我们将逐一详述。

二、佛殿内藏传佛教壁画

佛殿用土坯垒砌而成,平面为矩形,东西长7.85米,南北宽4.00米;横券顶,高3.55 米,殿门朝南,拱形,高2.20米,宽1.90米。佛殿四壁残存20平方米左右的壁画,保存甚差,较为清晰的是门壁右侧左上角留下的壁画,拥有极为浓厚的藏传佛教风格(图4)。正壁前残留一台座,长7.85米,宽1.45米,从杜金所拍摄的照片(图3)可以看出,台座之上有五个佛座,一字横向排列,所塑佛像已荡然无存。正壁上残存的壁画为四身佛的背光与头光,左边一身脱落,中间一身规模最大。由此我们可以明了,佛殿内所表现的主题为塑绘结合的五方佛。

五佛思想由来已久,北凉时期,天竺三藏昙无谶所翻译的《悲华经》即提出“五佛世界”这一概念[1],但这时的五佛含义可能与后世的五方佛还有一定的距离。本文所及五佛,是指密教中以大日如来为主尊的五尊佛,常称作五方佛,又称五智如来、五智佛、五圣及五禅定佛。五方佛有金刚界五佛和胎藏界五佛,金刚界五佛指毗卢遮那佛、阿閦佛、宝生佛、阿弥陀佛、不空成就佛;胎藏界五佛指大日如来、宝幢佛、开敷华王佛、无量寿佛、天鼓雷音佛。无论是汉传佛教还是藏传佛教,都是以金刚界五佛居多。

五佛组合图像基本有两种排列方式,一为传统的曼陀罗为中心五佛环形构图,一为五佛成排横列,其中横列构图为:宝生佛—阿閦佛—大日如来—阿弥陀佛—不空成就佛。五佛图像的艺术形式有建筑、雕塑、绘画三大类,横列构图主要见于绘画、雕塑(泥塑、木雕五佛冠、经书版),汉传佛教中较早的如不空三藏于770年左右在五台山修造的两组五方佛雕像[1]及辽代善化寺大雄宝殿中的彩塑五方佛[2];藏传佛教中较早的如8至9 世纪间拉达克“协”(Shey)的五佛摩崖石刻(图5)及时代稍晚一些的(14世纪)夏鲁寺南配殿、北配殿的两组壁画五方佛图像。环形构图是金刚乘五佛庙宇观的形象表现,其性质属于曼陀罗,其实际表现中有立体曼陀罗(五佛组合佛塔及雕塑构成的曼陀罗)和平面曼陀罗(主要是绘画)。

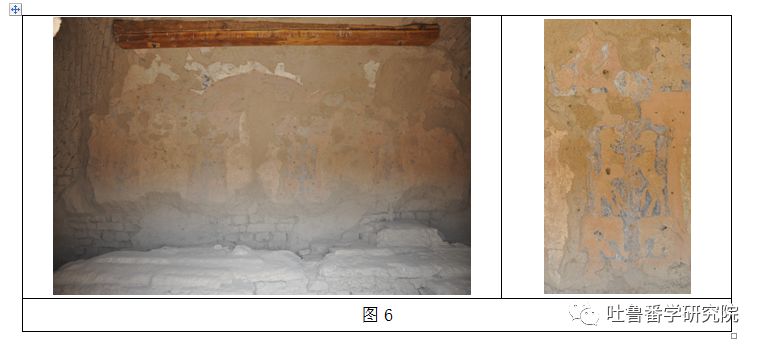

高昌故城东南佛殿五方佛的构图即为横向排列,五佛共置一坛,中间主佛大日如来最为突出。前面已经谈到横列式构图的五方佛在汉传佛教与藏传佛教皆有,此处之五方佛是汉是藏呢?让我们回过头来再观察一下正壁上壁画的细部特征(图6)。佛的两边各有一个狮羊,站在一个大象身上,狮羊上方是一个摩羯鱼,此即为佛座之拏具。大象、狮羊与摩羯鱼均背对佛,两个相邻佛之间的狮羊相对而立,二方连续后得到了极佳的视觉印象。这里的拏具是塑在墙壁上的,脱落后留下了残存的痕迹,从现存痕迹来看至少出现了六拏具中的三种。

佛座拏具在印度出现很早,如迦梨石窟安度罗王朝晚期佛说法像中佛的左右肩上方的位置,各有一摩羯鱼;现存萨特拿考古博物馆中有一5世纪笈多样式佛说法像,可见狮羊和摩羯鱼。国内现存最早的佛座拏具出现在敦煌莫高窟第405窟北壁中央隋代的弥勒说法图中,有摩羯鱼与狮羊。李翎先生通过研究认为,源自印度的佛座拏具样式,大约在8世纪开始流行起来,主要地区为东北印度的早期波罗样式,纹样有:狮羊、象和摩羯鱼。到了10世纪,这种样式在中国广泛流行起来,只是其组合更加自由,在工匠手中有了进一步的发挥,狮羊下面的像多被省略,还出现了迦林频迦或孔雀,这种情况西夏时期的黑水城绘画中得到了淋漓尽致的发挥。[1]高昌故城东南佛殿出现的佛座拏具,是为10世纪开始流行的传统样式,虽然从这种样式本身我们无法判断是否为藏传佛教佛教风格,但从佛的覆钵形背光及门壁右侧左上角出现的藏传佛教风格的绘画综合分析,这里的佛座拏具应为藏式风格。

三、十字形佛塔

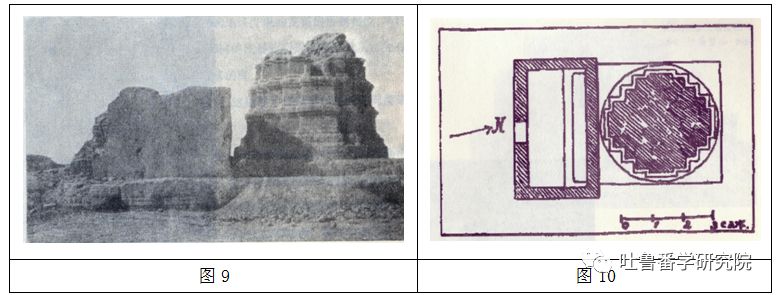

我们现在看到的佛塔是2008年维修过的,残高7米,只留下塔座与塔身,上部的塔刹已不见踪影(图7)。塔座分三层,第一层平面为正方形,其上第二层亦为正方形,第三层为圆形。塔身三层,其平面为多边形,层层内收,第三层上每个方向有一个佛龛,现龛内空无一物。对比1979年维修过的塔(图8)的图片可以看出,新近的维修更加逼真,宏大的塔座似乎衬托出当年塔之雄伟,先前的维修虽然显得笨拙,但其维修的痕迹一望便知,使我们很容易辨认出整个塔座大部分都是维修过的。德国探险队留下的照片也显示了塔座毁坏的情况,但格伦维德尔绘制的佛塔平面示意图比较失真,这使得我们很难推断塔座原来的形状,所幸的是俄国人杜丁拍摄的佛塔照片(图9)及所绘平面图(图10)能为我们提供真实的答案。如图所示:塔座共两层,第一层为正方形,第二层为圆形,由此可见,新近维修过的三层塔基值得商榷。

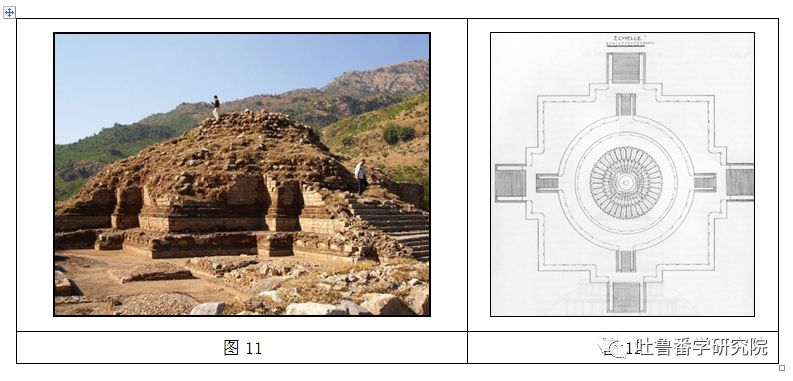

回过头来,我们再来关注佛塔的塔身,会发现其平面呈多角形,每层有20个凸出来的角,如果仔细端详格伦威德尔的那个走了形的平面示意图,很像一个十字形,在国外有学者称这种佛塔为十字形佛塔,我们也暂且遵循他们的叫法。印度原始风格的佛塔,塔基是圆形的,随着时间的推移,从圆形演变成正方形,后来添加一个阶梯,然后增加为两个阶梯,最后增加到四个阶梯[1],由此,就形成了十字形塔基,如位于贾拉拉巴德(Jalalabad)地区的阿欣(AhinPosh)佛塔[2],以及在白沙瓦(Peshawar)地区的塔希卡 (Tahkal Bala)佛塔[3],这两座佛塔均建于公元2世纪。在其它古老的十字形佛塔中,我们也发现了建立于2~3世纪的乌什图尔·穆洛(Ushtur Mullo)[4]佛塔,5世纪之后局部重建;建立于公元5~8世纪呾叉始罗(塔克希拉 Taxila)地区的巴哈姆拉 (Bhamala)佛塔[5](图11),以及建立于2世纪末期巴尔克(Balkh)地区的托普鲁斯坦姆(Top-i-Rustam)佛塔[6](图12),在6世纪中期重修。

对比巴哈姆拉佛塔、托普鲁斯坦姆佛塔与高昌故城东南佛塔,我们会发现前两个佛塔的塔基每层有20个凸出来的角(暂称之为A类十字形佛塔),后者的塔身每层也有20个凸出来的角(暂称之为B类十字形佛塔)。A类十字形佛塔,曾风靡于印度、中亚乃至新疆等地,从2世纪一直延续到8世纪末9世纪初;而B类十字形佛塔遗存不多,笔者曾常常迷惑于其中,百思不得其解,当发现上述规律后,才猛然发现两类佛塔实为同一类佛塔的不同发展阶段,那么B类十字形佛塔曾盛行于何时,分布于何地呢?有学者研究认为,其时代均是后期的,特别高昌故城的东南佛塔、小阿萨佛塔以及胜金口9号寺院(格伦威德尔编号)附近的佛塔。这些佛塔大体上都属于高昌回鹘时期,与A类十字形佛塔相比,有着明显的区别。

四、东南佛寺的年代与性质

鄯善县达浪坎乡拜什塔木村西南约8千米处的小阿萨佛教遗址,此遗址内有7组互不相连的土坯建筑,其中一组保存相对较好,为一塔一佛殿的组合。佛殿形制为方形穹窿顶,佛塔残高5.3米(图13),塔基被沙土淹没,无法辨识,塔身有三层,上部残毁。另有一组建筑与此相同,毁坏严重(图14),从残留的一层塔身来看,这个塔亦属于B类十字形佛塔。

柏孜克里克千佛洞平台参观区下面、台阶北边残存一佛塔(图15),2009至2010年,新疆文物考古研究所发掘清理了此塔,经过发掘,显露出正方形塔基,塔基四周用土坯垒砌起一圈低矮的墙体,塔身三层,每层有20个凸角,塔刹不存。以上两处的佛塔与高昌故城东南佛塔最大的缺憾是塔身之上部分均已残毁。19世纪末20世纪初的国外探险家格伦威德尔、奥登堡、斯坦因等都曾关注过这类佛塔,特别是俄国探险队的成员杜金曾苦苦准寻这类佛塔是怎么样收顶的,他首先注意到胜金口9号寺院附近的那个佛塔,塔身之上的覆钵式塔刹(图16)尚清晰可见,只可惜我们如今只能在画面上领略一番,实塔早已不见踪迹。

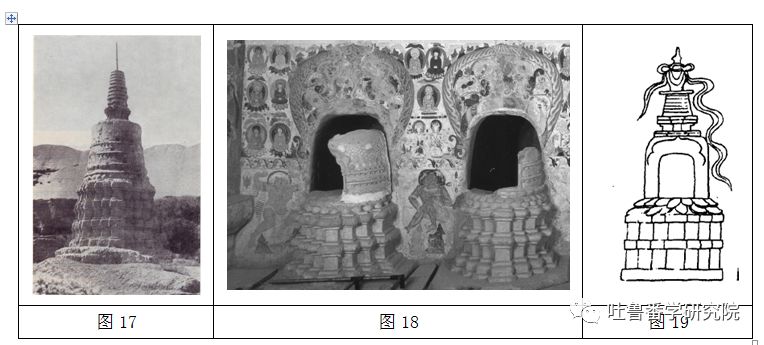

后来杜氏又找到了敦煌莫高窟前的一类佛塔(图17),这类佛塔保存相对比较完整,塔身三层,有凸角存在,塔刹为钟形,相轮清晰可见。学界对此类佛塔研究相对匮乏,只是毫无疑问的称之为“喇嘛塔”,这种称呼绝非信口开河之言。在莫高窟第285窟内,有一类被称之为“半塔”的佛塔(图18、19),修建在原西魏的禅窟口,据禅窟内西夏文题记、元代壁画及造型特点判断,约为西夏至元的。这些半塔的特点是:A.半圆形,只有半边塔,刚把禅窟口堵住。约1米高后即由半塔变为1/4塔,于是露出1/4禅窟的缺口,塔刹也只有半边,贴在禅窟顶部的壁画上,现已脱落。这样建造主要是为了方便人们由此口把脱佛、脱塔放置于内。B.在塔的基座上建覆钵形塔身,上面安设塔刹。其造型与西夏王国黑水城遗址的废塔相同,在该废塔中也出土了大量的脱佛、脱塔。第285窟内的半塔与莫高窟前的喇嘛塔,塔的基座均为凸角多边形,且图19佛塔的藏式特点极其鲜明,至此,我们可以肯定上述敦煌、吐鲁番的B类十字形佛塔,属藏式佛塔,这类佛塔是在A类十字形佛塔的基础上演变而来,为藏传佛教所独爱,先流行于敦煌,后传至于吐鲁番等地,时代在西夏后期至元代。

高昌故城东南佛寺的佛塔与佛殿是一个小型寺院的组合,这种组合在吐鲁番普遍存在,在小阿萨的七组建筑内,至少有两个是这样的。此外,2011年,我们在调查小桃儿沟石窟时,发现山顶有一个小佛殿,横券顶,可惜没有壁画存留下来,在佛殿的南面十余米处,有一废址,颇疑先前为一佛塔。东南佛殿表现的主题是以大日如来为主尊的五方佛,而且这个主题很可能是建造佛殿之前已经设计好的,若非如此,完全可以设计成如小阿萨方形穹窿顶佛殿,这样的建筑形式在高昌回鹘时期是非常流行的。同时,我们还需注意这样一个细节,即东南佛塔的塔身,每面均有一个佛龛,龛内原来应该都有佛塑像,多数情况下被妆以各自的标志性色彩,代表四方佛,塔身就代表四蕴之总、中央的大日如来[1]。以此观之,佛塔与佛殿表现同一主题,即藏传佛教的五方佛,属于同一时期修建而成。

五、结语

由上面的论述可知,东南佛寺是一所藏传佛教寺院,时代为西夏后期至元代。这样的结论主要是根据佛殿内壁画内容和佛塔的建筑风格而推断出来的。同时,若我们仔细翻检历史文献,亦可以找出不少的佐证。西夏立国前后,多次延请回鹘高僧讲经说法,在高昌回鹘高僧白法信与白智光的主持下,历时53年,将汉文《大藏经》译入西夏文。[2]在吐鲁番出土西夏文佛经残片有10余件,而且出土地点布满吐鲁番的多处遗址,如柏孜克里克千佛洞、吐峪沟、胜金口、交河故城与高昌故城等地。这说明西夏与高昌回鹘佛教联系密切,互相交流频繁。西夏晚期,引入藏传佛教,有多位藏族高僧甚至做了西夏国的帝师,藏传佛教建筑及壁画盛行一时,特别是在敦煌、黑水城等地,留下了不少这一时期的艺术精品。

1211 年,高昌回鹘王巴而术阿尔忒的斤归顺成吉思汗,由于蒙元统治者尊崇藏传佛教,回鹘人也随之皈依。于是,回鹘中出现了一大批以信仰与弘传藏传佛教而闻名的高僧大德,如阿鲁浑萨理、迦鲁纳答思、舍蓝蓝、必兰纳识里等都是著称于世的喇嘛。他们将大批藏文佛经译为回鹘文,从我们现已甄别出的回鹘文译经及其题记来看,下列这些作品应是以藏文本为底本的,如《佛说胜军王问经》、《文殊师利成就法》、《吉祥轮律仪》、《金刚手菩萨赞》、《法华经观音成就法》、《十方平安经》、《四天王赞》、《转轮王曼荼罗》、《身轮因明经》、《大乘无量寿经》、《吉祥胜乐轮曼陀罗》、《供物仪轨》、涉及那若巴的文书数件和一部由萨迦班智达撰写的《师事瑜伽》,另外《大白伞盖总持陀罗尼经》、《佛顶尊胜陀罗尼经》、《圣救度佛母二十一种礼赞经》、《文殊所说最胜名义经》或《八大圣地制多赞》等也具有译自藏文的某些特征,其用语有不少应借自藏语,至少说明回鹘文译者曾经参考过藏文本。藏文佛经被翻译成回鹘文,这大大加快了普通僧俗民众信仰藏传佛教的步伐。在回鹘故地——高昌出现了新一轮的造寺建塔、开凿石窟、雕塑佛像、绘制壁画的高潮。

藏式佛塔被引入高昌地区,遍及高昌故城、柏孜克里克千佛洞、小阿萨、胜金口、大小桃儿沟等地,尤其是高昌故城东南佛塔,其规模和气势是莫高窟窟前同类佛塔所无法比拟的。这一时期开凿的石窟最值得一提的是大、小桃儿沟石窟,所绘壁画皆为藏传佛教风格,绘画题材出现了印度的八十四大成就者、藏传佛教上师及藏式如来八塔,这些都是藏传佛教所独有的。德国探险家勒柯克曾将吐鲁番的佛教艺术风格分为了三大类:印度——希腊风格、汉传风格、藏传风格,这说明藏传佛教的确是为吐鲁番佛教的一大派别。另一位德国探险家,也是著名的佛教美术史家——格伦威德尔,在其著作中多处提到藏式风格的壁画。格氏指出,在柏孜克里克千佛第3、II、30、31、32、33、27、28窟(格氏编号),源于藏传佛教,出现了藏传佛教神的造型。[1]在木头沟第3号建筑群(即乌江布拉克佛寺遗址),格氏描述了一个行将死亡的喇嘛以及池塘里生长着西藏风格的莲花、鸟类等。[2]在吐峪沟千佛洞克雷门茨编号第36窟(实为一个寺院,有多个石窟及佛殿组成),有“一个斜坡型的喇嘛佛殿”[3],在这个寺院中,斯坦因还发现了藏文文书残片。除此之外,格氏还描述其他地方的具有藏式风格的壁画与塑像,在此不一一列举。

作者单位:(吐鲁番学研究院 陈爱峰、吾买尔·卡德尔)

图说:

图1:20世纪初德国吐鲁番探险队拍摄,源自德国柏林亚洲艺术博物馆(王丁老师提供)。

图2:1902至1903年德国探险队领队格伦维德尔绘制,采自[德]格伦维德尔:《1902—1903年冬季在亦都护城及周边地区的考古工作报告》,墨尼黑,1905年,第52页。

图3:1909年俄国奥登堡考察队成员杜金摄,源自俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆(张惠明老师提供)。

图4:吐鲁番学研究院李春长摄影。

图5:采自杨清凡:《吐蕃时期密教五方佛图像的传入及流布考》,《第四届西藏考古与艺术国际学术讨论会论问题要集》,北京,2009年。

图6:吐鲁番学研究院李春长摄影。

图7:吐鲁番地区文物局吾买尔摄影。

图8:采自李肖主编:《吐鲁番文物精粹》,上海辞书出版社,2006年,第182页。

图9、图10:采自[俄]C.M.杜丁著,贺文津、方久忠译:《中国新疆的建筑和遗址》,中华书局,2006年,第53页。

图11、图12:采自[法]埃莉诺·布法罗:《阿富汗巴米扬与新疆热瓦克佛塔比较研究》,新疆吐鲁番学研究院编:《第三届吐鲁番学暨欧亚游牧民族的起源与迁徙国际学术研讨会论文集》,上海古籍出版社,2010年,第820、821页。

图13:采自李肖主编:《吐鲁番文物精粹》,第页。

图14:吐鲁番学研究院陈新勇摄影。

图15:吐鲁番学研究院李春长摄影。

图16:采自[俄]C.M.杜丁著,贺文津、方久忠译:《中国新疆的建筑和遗址》,第54页。

图17:采自[俄]C.M.杜丁著,贺文津、方久忠译:《中国新疆的建筑和遗址》,第82页。

图18:采自《中国石窟·敦煌莫高窟(一)》,文物出版社,1981年,图版122。

因排版需要,隐去文中注释,如需参考、引用详见《吐鲁番学研究》2012年第1期。