文博信息

十大考古候选项目|草原地区新石器时代早期季节性营地式聚落遗址的新发现——内蒙古化德四麻沟遗址发掘取得重要收获

▲四麻沟遗址地理环境(南向北拍摄)

▲四麻沟遗址正视

四麻沟遗址,位于乌兰察布市化德县白音特拉乡解放村自然村南的1.5公里处。2016年5月在专题调查中发现。在持续开展阴山北麓新石器时代早期考古学文化研究项目中,2017年至2019年在遗址的第III地点布探方共发掘了2200平方米。其中2019年发掘面积500平方米。

化德县地处内蒙古高原,阴山山脉东北部支脉的边缘地带。东、北部与锡林郭勒草原相交,南及西南部与冀北丘陵相接。境内属浅山丘陵区,中低山脉与盆地、谷地、坡状高原相互交错。属北温带、干燥草原地带。土质多属微碱性和砂质土壤,其中黄砂土、褐砂土分布最广。天然草场植被比较丰富,适宜半农半牧生计发展。

四麻沟遗址坐落于丘陵山间的泉水沟岸东侧的坡地之上,坡向南高北低,四周山丘环绕。遗址东侧为绵延的山丘;南部是延伸的山坳坡地;西部是两山间的坡川地带;北部是较为开阔的山间川地。南北约500米,东西约60米,总面积近30000平方米。遗址地表散布有大量的石制品、石器剥片及少量的碎陶片。顺着沟岸自北向南,依据地层遗物散布较稠密,分为VI个区,除第III区遗存保存较好,其余5区破坏较严重。

考古发掘主要在第III区,位于遗址的中部,南北80米,东西50米。地层堆积为坡状分布,东南高,西北低。遗址地层堆积厚约25—160厘米,共分为四层:第1层,表土,为黄褐色砂土,颗粒较大,土质疏松,包含有较少的沙石,含有少量的植物根系。厚25—30厘米。第2层,深黄褐色土,颗粒较大,土质疏松、纯净,包含有较少的沙石。厚10—50厘米。第3层,灰褐色土,颗粒较大,土质疏松、纯净,包含有少量沙石。厚10—45厘米。第4层,灰黑色砂土,颗粒较大,土质疏松,包含有少量的碎陶片、打制石器、磨制石器、细石器、石器剥片及骨器、兽骨等。厚15—55厘米。第4层下为生土,黄色砂土,颗粒大,土质纯净。

▲房址F18

▲房址F4打破房址F2

▲房址F7

▲房址F13打破房址F12

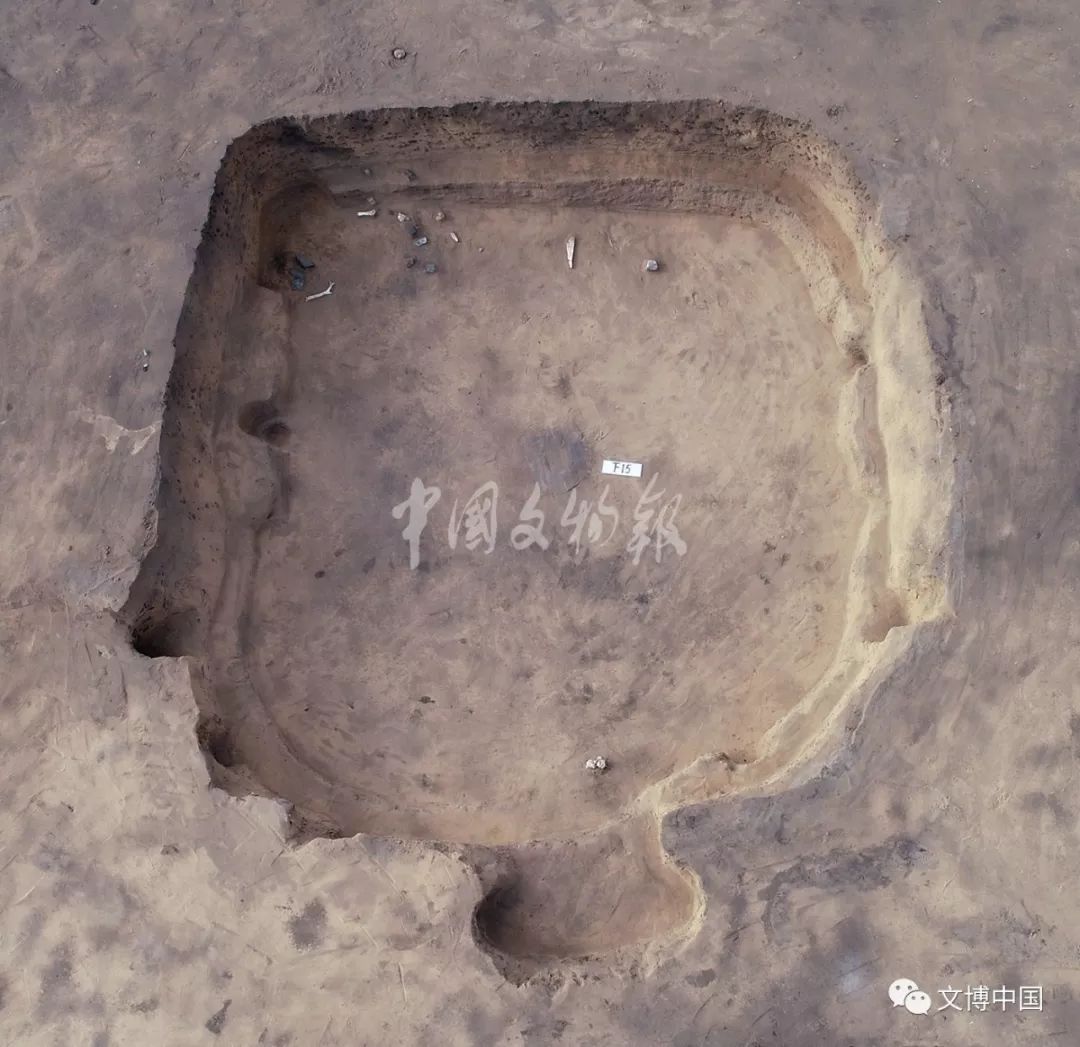

▲房址F15

▲房址F16

▲室外灶Z1、Z16、Z9、Z14

该遗址共发掘房址19座、室外灶21座。所有房址、室外灶均开口于第4层土下,打破黄色砂土(生土)。未发现有灰坑。房址有成排排列现象。其中F1破坏严重,只残存有地面烧灰土堆积的圆形灶,形制不详;其他的18座房址中,F2、F8、F18、F19为圆形半地穴式,F3、F16、F17为方形半地穴式,其余均为圆角长方形或近似长方形半地穴式。其中F4打破F2、F12打破F13、F16打破F9、F11打破F19。房址大小不一,圆形房址直径330—450厘米左右;圆角长方形房址进深380—600厘米左右,间宽350—550厘米左右;方形房址边长500—550厘米左右。房址面向南,门道多为长方形台阶式,其中发现F9、F15的门道外两侧设有门柱。房内均设有二层台和壁柱,在部分房屋内还发现柱洞,制作粗糙。多数房址墙壁为黄砂土,无二次加工痕迹,居住面亦不明显。房屋内部保存有地面灶,形状呈圆形、或椭圆形和不规则形,灶面的烧灰土堆积较高,多数灶面上放置有石块。在F13和F11中发现有圆形室内窖穴。室外灶发现有石堆灶和土坑灶两类,多分布于发掘区的东部。大小深浅不一,多为圆形,部分只保存有灶底,灶内填土为烧灰土。直径20—140、深5—20厘米。

▲筒形罐

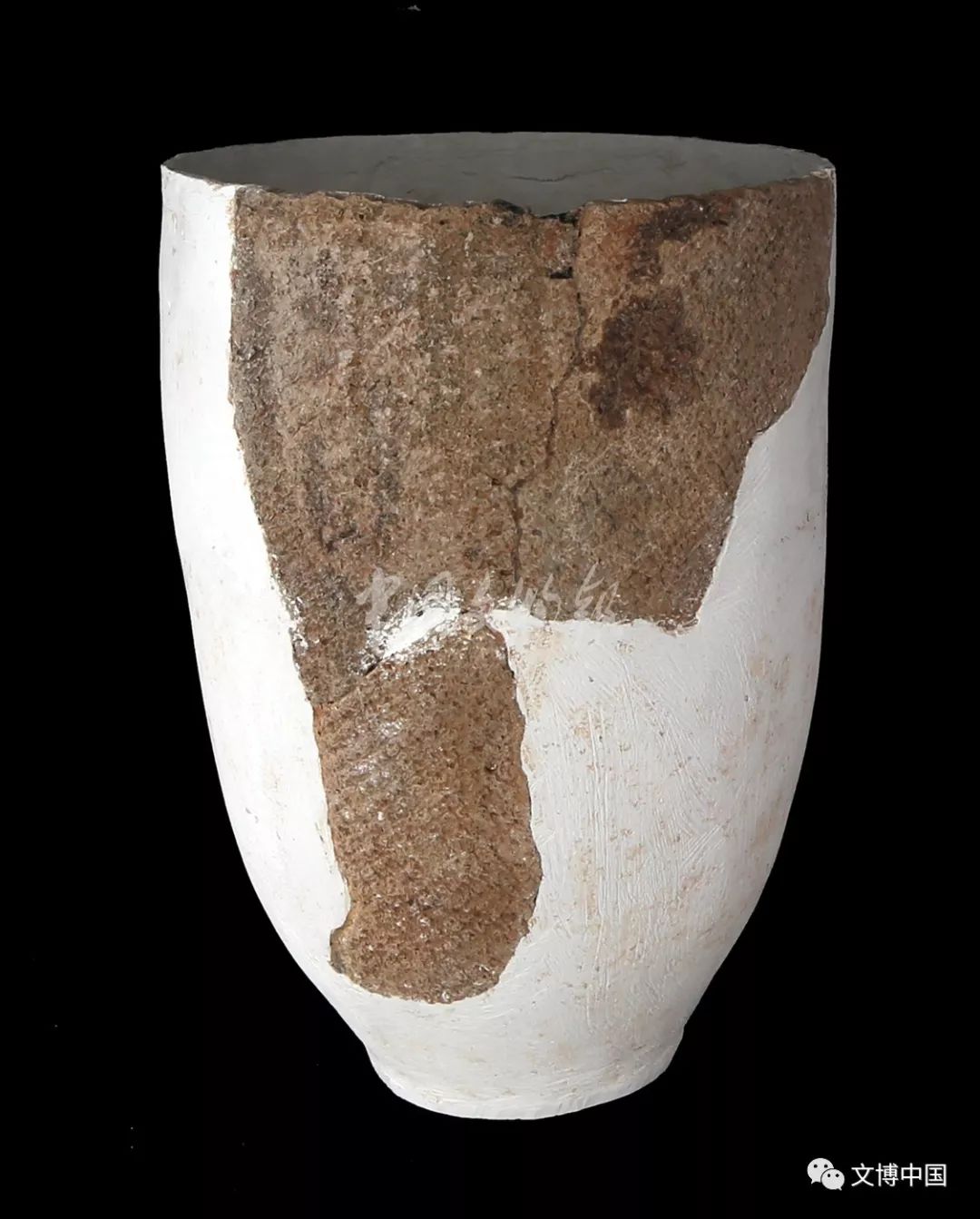

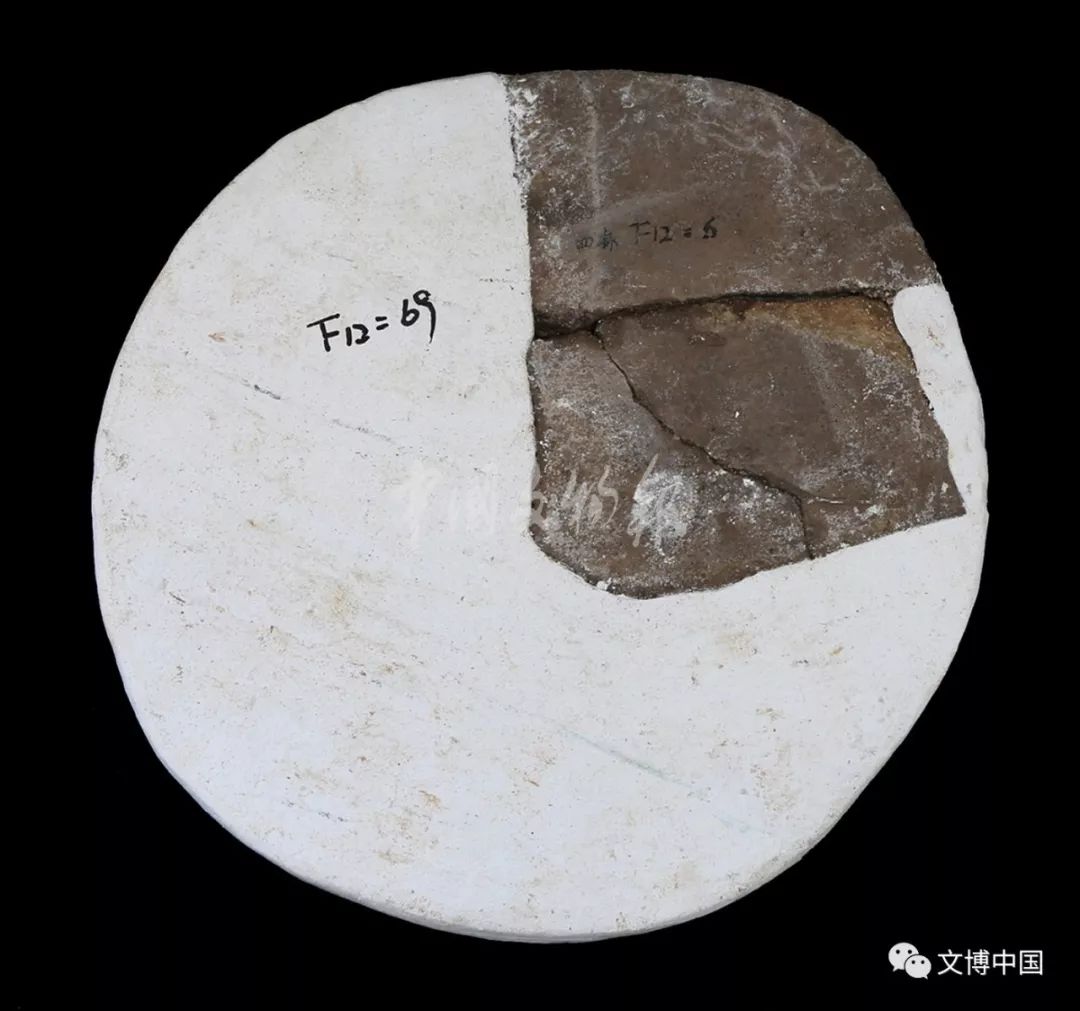

▲小底敞口罐

▲小底敞口罐

▲片状器

▲出土陶器

▲出土陶片

▲出土骨铲、骨锥、骨锤、角器、骨刀等

▲出土石穿孔器、石杵、磨石、磨盘、魔棒

▲出土石铲、石镐、石镢、石斧

▲出土锛状器、石斧、石凿、石球、

石叶、石镞、石核、砍砸器

四麻沟遗址发掘出土遗物数量相对较多,主要出土在第4层土与房址内的填土中。共出土器物4500余件,其中大部分为石制品,较少量的陶器残片及骨器。此外,还出土了大量的残碎兽骨。石器,石制品原料以灰黑色硅质岩占多数,砂岩次之,还有少量的玛瑙、燧石、石英石等。出土石器多数为打制石器,极少量的磨制石器,个别石器为局部磨制。器形有石铲、石斧、石锛、砍砸器、锛形器、刮削器、磨盘、磨棒、磨石、石核、石镞、石叶等。另外还出土有大量的石制品剥片。陶器,出土可复原器形极少,多为较小的陶器残片。主要为夹砂黑褐陶、夹砂黄褐陶和泥质黄褐陶,质地疏松,火候低。纹饰有编织网纹、编织麻点纹、三角压印纹,以及一定数量的素面。制法为泥片贴筑法。器形简单,出土有釜、筒形罐、敞口小底罐、片状器、纺轮、饰件等。片状器为椭圆形或方圆形,素面。骨器,出土有骨锤、骨铲、骨柄石刃器、骨锥、骨针、骨饰片等。此外,在部分房址内,较为集中的出土了数量不等的动物骨胳和少量蚌壳。

▲考古发掘现场

▲考古发掘现场

根据四麻沟遗址的发掘资料分析,从出土的房址形制和打破关系看,遗址存在着三种有早、中、晚三个时期。其形状演变过程是圆形房址—圆角长方形—方形。从出土的石器、陶器、骨器特征及组合看,该遗址继承了裕民文化的因素,碳十四测年的结果为距今8400—7200年左右。说明裕民文化有较长时间的延续性。

发现的生产工具多为打制石器和少量的磨制石器及细石器,还有较多的石制品剥片,说明石制品加工是当时的生产活动之一。在中、晚期的房址内,一定比例的大型破土石制工具及小平底陶器的出现,可能反映在狩猎和采集为主的生业方式的基础上,原始种植的比重在加大。说明该区域亦是农业起源的一个较重要区域。

初步鉴定动物有蚌、雉、鸟、狗、狼、马鹿、梅花鹿、狍、獐、野兔、野马、野驴、野牛、圣水牛、野猪等,其中狗为驯养家畜。植物子种类有粟、水棘针、繁缕、藜、大籽蒿、猪毛菜等。对部分石器、陶器进行了初步的微植物遗存和微痕分析,发现的植物遗存包括小麦族、黍亚科以及块茎类植物,块茎类植物大致包括百合、天花粉以及香蒲等。细石叶除多数展现的微痕还是与动物相关,还有部分标本上发现残留植物纤维、块根类植物的淀粉粒以及少量禾本科植物的植硅体,有存在着一器多用现象。

在遗址的房址外发现了较多的室外灶及用火遗迹,说明该遗址在使用中,存在夏季室外用炊的现象,裕民遗址中没有发现该迹象。综合复查遗址的自然环境特征及其他因素判断,裕民文化诸遗址为草原地区新石器时代早期的季节性营地式聚落遗址。四麻沟遗址为夏季营地,裕民遗址为冬季营地。该生业方式的发现,对中国北部及西部草原地带的新石器时代早期文化的探索研究,具有极其重要的意义。为后来有较强流动方式的游牧业产生奠定生业模式的基础。裕民文化的发现开启了对北方草原地带新石器时代文化的认知。

胡晓农 包青川 李恩瑞 陈文虎 摄影:陈文虎)