文博信息

龙山、夏商时期的“居葬合一”现象

摘要: 考古学中把居住区和墓葬区在空间布局上紧密结合的现象称为“居葬合一”。考古发现在很多遗址中,墓葬就设置在家庭或氏族的居住区内。 这种现象在商代非常普遍,考古学家在郑州商城、后冈、殷墟、郭家庄、刘家庄、辛店、陶家营、邵家棚、藁城台西等遗址都发现了居住区和墓葬区混杂分布的现象。商人的这个习俗也一直延续到了周代,周原地区的殷商遗民居住 ...

考古学中把居住区和墓葬区在空间布局上紧密结合的现象称为“居葬合一”。考古发现在很多遗址中,墓葬就设置在家庭或氏族的居住区内。

这种现象在商代非常普遍,考古学家在郑州商城、后冈、殷墟、郭家庄、刘家庄、辛店、陶家营、邵家棚、藁城台西等遗址都发现了居住区和墓葬区混杂分布的现象。商人的这个习俗也一直延续到了周代,周原地区的殷商遗民居住点同样也是“居葬合一”。

有人认为这是商人相信灵魂不灭,希望祖先和亲人能够陪伴自己左右的心理反映,而且将墓葬设在居住区附近,便于定期祭拜祖先,进行各种宗教仪式。

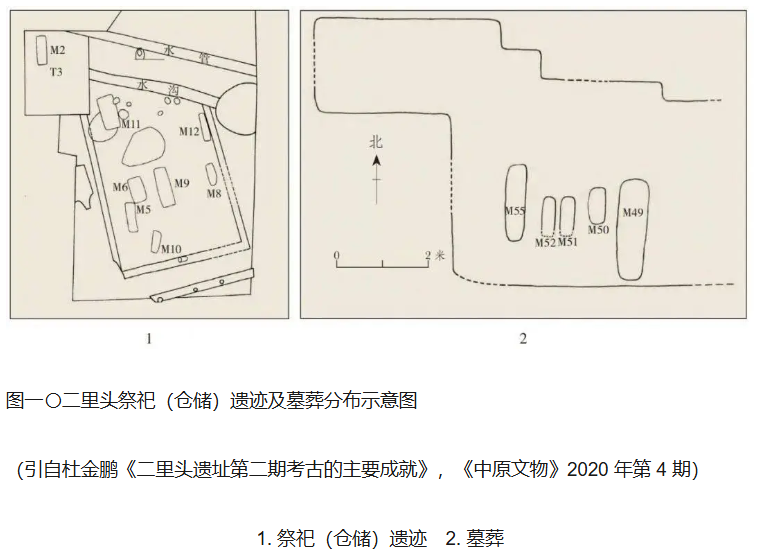

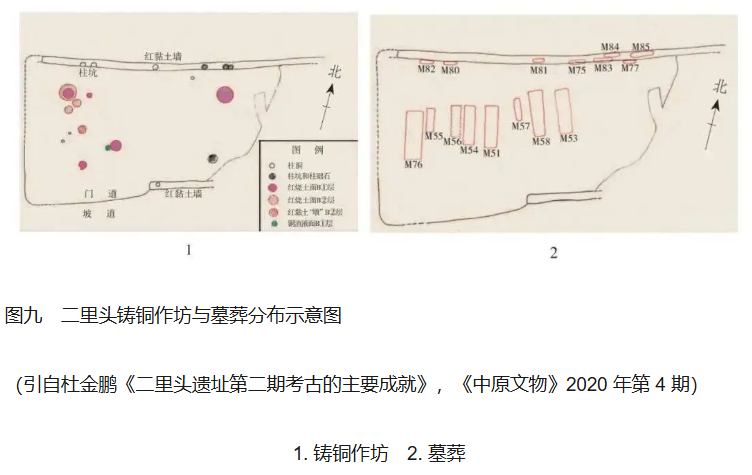

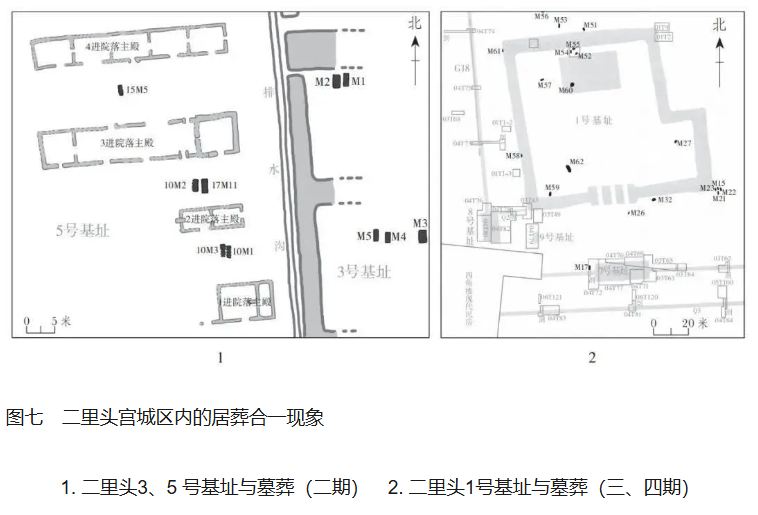

早于商代的夏人同样也有这种习俗,二里头遗址考古发掘表明:城内很多墓地都和当时人们的生活生产场所在一起。如下图所示:

(以上图片都来自:张海《试论二里头早期国家的世俗王权》)

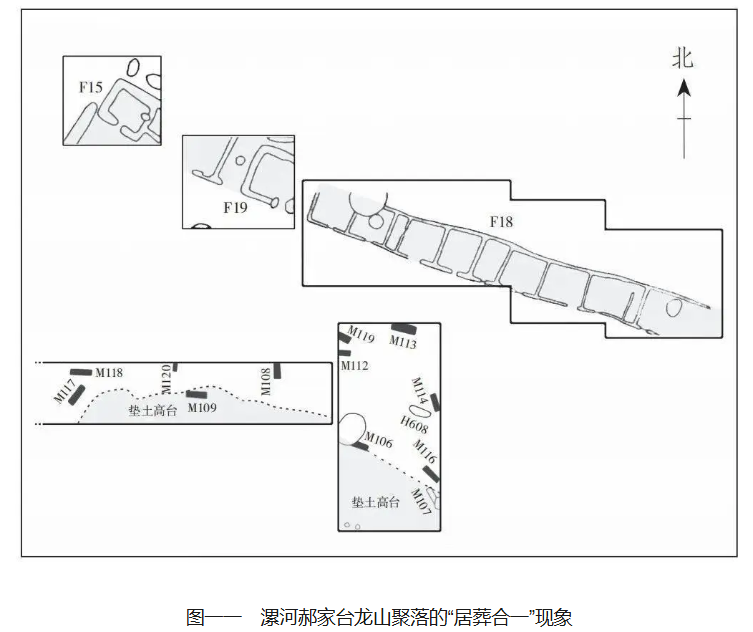

往前追溯,我们会发现“居葬合一”夏人也不是最早,龙山中晚期中原就出现了“居葬合一”的现象,尤其是在环嵩山的中原核心区,这些遗址中的墓葬大范围遍布遗址,既没有公共墓地,也无统一的墓葬方向,多数墓葬以家庭或小家族为核心小范围地聚拢分布于居住区的相关房址周围,形成若干组墓葬群,内部没有性别、年龄上的分隔。典型的如:漯河郝家台、禹州瓦店、新密新砦等龙山晚期的中心聚落。这些现象表明“居葬合一”的丧葬理念不是二里头文化的独创。

(图片来自:张海《试论二里头早期国家的世俗王权》)

(郝家台遗址位于河南省漯河市,是一个典型的龙山时代居葬合一的例子。这里共发现了74座龙山时代的墓葬,其中包括土坑墓、瓮棺葬和灰坑葬。这些墓葬广泛分布在遗址的各个区域,但整体来看都以房屋为核心聚拢分布。)

仰韶文化遗址多见大型公共墓地,如,陕西西安杨官寨庙底沟文化墓地总面积约9万平方米,保守估计墓葬总数在2000座以上;巩义双槐树遗址发现4处共1700余座经过严格规划的公共墓地。龙山文化的两一个重要分布区——黄河以北的晋南地区延续了仰韶文化的“居葬分离”的传统,例如:发掘居址和墓葬较多的陶寺、清凉寺、周家庄等龙山文化中心聚落都是居葬分离。

中原地区龙山时期的墓葬习俗变化应当深层次地反映了当时的社会组织、宗教信仰和生活方式发生了巨大改变。据考古发现,相对于仰韶文化时期,龙山中晚期墓葬的头向杂乱的成份大大增加,应该是人群迁徙融合的结果。

以二里头遗址为例:多学科研究表明,二里头都城内居住的人口来源十分复杂,首先表现为二里头日用陶器风格多样,其中有东方岳石文化的东西,也有来自长江下游地区的东西;还有西北齐家文化的等等,十分多元。其次,人骨碳氮稳定同位素数据和浮选植物种子数据表明:遗址中存在以C4类植物(小米)和以C3类植物(水稻)为主食的两类人群。

(图片来自:张海《试论二里头早期国家的世俗王权》)

葬俗变化的背后是龙山时代的中原地区受到四周考古学文化的冲击,社会复杂化进程加快,国家形态开始萌芽,人群迁徙融合成为常态,阶层分化,氏族血统纽带松弛,伴随着这一进程的可能还有家庭组织的小型化。社会形态的变化使得公共墓地难以维系,“居葬合一”开始流行。因此,龙山文化的葬俗在一定程度上反映了当时的社会现实,可能并不简单是文化因素传播的原因。

通过对葬俗变化的研究,我们可以更好地认识中华文明的起源和发展。因此,很有必要对这个现象进行深入研究。