文博信息

二里头文化制陶技术衰退的原因分析(二)

摘要: 考古学文化视角 韩建业认为二里头文化轮制制陶技术的衰落或许与齐家文化代表的陶器手制传统的介入有关。晚期齐家文化由于受公元前2000年前后欧亚大陆气候波动的连锁影响向东扩展,与西进的新砦类型碰撞,结果之一就是导致了大量束颈圆腹陶罐在二里头文化一期出现。这类罐在偃师二里头发掘报告中多被归入一期长颈圆腹罐类,有的学者叫做花边圆腹罐,是二 ...

考古学文化视角

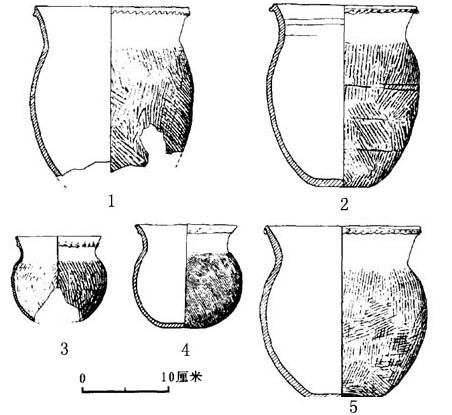

韩建业认为二里头文化轮制制陶技术的衰落或许与齐家文化代表的陶器手制传统的介入有关。晚期齐家文化由于受公元前2000年前后欧亚大陆气候波动的连锁影响向东扩展,与西进的新砦类型碰撞,结果之一就是导致了大量束颈圆腹陶罐在二里头文化一期出现。这类罐在偃师二里头发掘报告中多被归入一期长颈圆腹罐类,有的学者叫做花边圆腹罐,是二里头文化一期的标型器。(下图)新石器时代晚期,中原的龙山文化普遍采用快轮制陶技术,而齐家文化的陶器制作则一直延续了手制的传统。这类圆腹罐的坯体成型工艺与齐家文化同类型器保持一致,都是泥条筑成法。

但这仅是个孤证,二里头文化中的陶器器形多样,并且基本上都是继承本地龙山文化陶器发展而来,即使齐家文化手制传统介入,也不可能使二里头文化所有器型的制陶工艺都彻底地发生转变。从逻辑上讲,应当是先进的技术替代落后的技术,而不是相反。

另外,如果说龙山晚期社会的动荡,影响了制陶业的正常发展,导致了制陶技术的衰落。那么,到二里头时期社会逐渐趋于稳定,并且开始强势向周边扩张,制陶技术随着社会的稳定应该得到恢复,但事实并非如此。前文分析表明,二里头文化一至四期陶器坯体成型技术都以手制为主,轮制技术衰落的原因还需要进一步地探讨。

手工业的视角

有人认为制陶技术的衰退和青铜制造业的兴起有关。二里头文化的青铜制造业初具规模。青铜器发现于偃师二里头、洛阳东干沟、夏县东下冯、登封王城岗、荥阳竖河、驻马店杨庄等遗址,主要集中在二里头和东下冯等大型聚落遗址。其中,二里头遗址不仅出土青铜器数量较多的,而且还发现了青铜冶铸作坊遗址。二里头遗址的铸铜遗址处位于遗址东南部的Ⅳ区(宫殿区南侧大路以南约300米处),这处铸铜遗址面积大约一万平米,文化堆积较厚,铸铜相关遗物比较多,而且延续使用的时间比较长,从二里头文化二期到四期一直在使用,这是二里头遗址中目前唯一确定的铸铜遗址。

二里头的宫殿区以南有宽约1米、大致呈直角相交的两段夯土墙,东西一段残存墙长约100米,南北一段长逾80米,这两段夯墙应该是一处围垣的部分残墙,据围垣设施的位置推断,铸铜作坊应该在其范围之内。铸铜作坊有自己专门的围墙,表明其地位十分重要。控制奢侈品的生产是统治者加强政治权力的一种手段,许多学者认为,贵族通过有效地控制奢侈品的生产确保其对奢侈品的支配权。因此,贵族们在诸如家庭、宫殿、神庙之内或者附近建立生产作坊以实现对奢侈品生产的控制。二里头遗址的青铜冶铸作坊位于宫殿区附近,正反映了青铜器作为奢侈品的稀有性以及在社会政治生活中的重要性。

那青铜制造业与制陶工艺衰退到底有没有直接的关系呢?

首先,从时间上看,制陶技术的衰退和青铜制造业的兴起存在一定的时间差。二里头遗址二里头文化一期只出土两件小铜刀,二期器类有所增加,铸铜作坊也在此时出现,但出土铜器数量仅有8件,而且都是小件器具。二里头的陶器制作工艺整体上在一期时就已经发生了退化,绝大部分陶器都是手制成型;而这个时期二里头的青铜制造业还处于酝酿阶段。

其次,对考古资料的分析表明,在二里头遗址中,青铜器的制造和使用只是集中在很小的范围内,少量的铜资源更多的是被用来制作用于礼乐祭祀和军事征伐的器具。这时期青铜器仍然是比较稀缺的自然和社会资源,使用青铜器在这个时期还是社会上层的专利。二里头遗址同时期出土了大量的陶器、石器和骨器,也说明了当时普通居民的生产和生活用具仍以陶器、石器和骨器为主。陶器和青铜器在当时并不存在相互替代的关系。

以上两点表明,青铜制造业的兴起和制陶技术衰退没有直接的关系。

经济及人口压力视角

王富强在对岳石文化制陶技术衰退的原因进行探讨时认为,制陶技术的衰落是由于生产经济发展和人口的增长,对日常生活陶器的需求量增大,陶器种类增多。为了提高陶器的生产速度,所以用简约的技术工艺来满足不断增长的社会需要。同时还认为其它各大文化区制陶技术的衰退也是由于这个原因。

但据学者们研究,二里头时期的人口相对于龙山晚期并没有明显的增长。伊洛河地区是二里头文化的核心区域,据陈星灿等人的研究,从龙山晚期到二里头一期,无论是聚落的数量还是聚落的区域,都呈下降的趋势,随后在二里头二期则有所回升。乔玉运用地理信息系统对伊洛河地区的人口和可耕地进行了详细的分析,二里头四个时期人口的平均数量与龙山晚期人口数量基本持平,龙山晚期和二里头时期的总土地利用率均为46%。综合分析,与龙山晚期相比二里头时期的社会并不存在明显的人口增长的压力。

并且,经济发展与人口增长会促进制陶业的发展,因为从理论上讲,快轮制陶能够提高陶器的标准化程度和生产效率。这种情况下,快轮制陶技术应该得到大规模运用,而不是采用生产效率较低的手制技术。

关于二里头文化制陶工艺衰退的原因,以上三种视角都不能给出一个令人信服的结论。所以,我们的分析还需要放到更大的视野中去。

人类创造了自己的历史。每一件器物、每一个遗迹、某一种现象都会深藏着人类的某种思想;但人类不可能随心所欲地创造历史,人类的行为总是和一定的自然与社会环境密切相关。二里头文化的人们放弃先进的轮制制陶技术,选择相对落后的手制制陶技术必有其深刻的社会背景。

结构主义认为,任何事物都是一个复杂的统一整体,它的任一组成部分都不可能孤立地被理解,而只能把它放在整体的关系网络中,即把它与其它部分联系起来才能被理解。二里头文化制陶技术衰退的现象显然无法用某一个方面的社会因素来解释,必须把它放在当时整个社会变迁的大背景中去寻找一个合适的解释。这就需要我们仔细分析龙山——二里头转变的原因,以及在这个过程中社会发生了什么样的变化。

中原地区龙山晚期环境变化

近年来,随着气候变化序列的建立,学者们发现考古学文化的转变和一些气候事件在发生时间有某种程度的一致性,环境因素在文化转变过程中作用得到了越来越多的重视。在灌溉技术发明之前的农业经济时期,人类基本还是“靠天吃饭”,气候变化在一定程度上决定和制约着人类的经济生活方式,气候突变对原始农业以及整个社会来说往往都是毁灭性的。

虽然环境压力并不是导致社会结构改变的唯一原因,但突然的剧烈的环境变化会导致生产方式、经济结构与形态、人口数量等一系列的变化,最终导致原有的社会形态发生改变,引起新的社会结构重建过程的开始。例如:4200-4000aB.P.的气候突变使得西亚地区进人当地最冷和最为干旱的时期;阿尔卑斯地区此时冰川开始广泛分布;北大西洋开始幅度达1℃一2℃广泛降温,非洲撒哈拉沙漠中的淡水湖全部干涸。这次气候事件导致了两河流域盛极一时的阿卡德王国的崩溃,以及印度河流域哈拉帕文化和尼罗河埃及古王国的衰亡,欧亚大陆发生了大规模的民族迁徙运动,整个旧大陆地区都发生了社会大动乱,这一时期被著名考古学家Bell称之为世界古代文明发展史上的“第一黑暗时期”。在中国,这次气候事件导致了中原地区周围其它考古学文化的衰落,如江浙地区的良诸文化、两湖地区的石家河文化、海岱地区的龙山文化、内蒙古岱海地区的老虎山文化、甘青地区的齐家文化等先后走向衰落。同时,中原地区的二里头文化迅速且强势崛起,呈现一枝独秀的态势。对此,美国著名历史学家L.S.斯塔夫里阿诺斯认为这次气候变化,一方面导致了世界古代文明消失;另一方面又促使了世界古典文明的兴起。

河南龙山文化晚期的14C测年数据表明, 该文化的下限年代为2030-1965B. C.,即公元前2000年左右,龙山晚期与4200-4000aB.P.气候事件发生的时间大致一致。在先秦时期的文献中,可见到许多这一时期发生气候异常和大规模洪水泛滥的记载。《孟子·滕文公上》曰:“当尧之时,天下犹未平,洪水横流,泛滥于天下。草木畅茂,禽兽繁殖,五谷不登,禽兽逼人,兽蹄鸟迹之道交于中国”;《墨子·非攻下》曰:“昔者三苗大乱,天命殛之,日妖宵出,雨血三朝,龙生于庙,犬哭于市,夏冰,地坼及泉,五谷变化,民乃大振。”表明当时的洪水泛滥,给人们的生产生活带来了严重的影响。

考古及地质学的证据也表明,4000aB.P.左右的龙山晚期是洪水频发的年代,历史上著名的“大禹治水”传说就发生在这一时期。我国有关4000aB.P.左右的洪水的研究始于20世纪90年代,此后相继在青海民和县喇家遗址、河南新密市新寨遗址、孟州市孟县遗址、焦作市徐堡遗址以及山东泗水县尹家城遗址、河南洛阳锉李遗址、王湾遗址、三门峡三里桥遗址、河南偃师二里头遗址、焦作西金城遗址、山西绛县周家庄遗址等,都发现了这次洪水事件的地质和考古遗迹。这些遗址的洪水遗迹证明在4000aB.P.年前后的龙山文化晚期是洪水的多发期。

环境压力下的中原龙山文化

一定的环境变化可能会促进文明的发展和进步,因为在环境发生变化时人类为了生存下去,必须在生产技术、社会组织结构等方面做出一定的改进和调整,从而刺激社会向更复杂的形态演变;如果环境变化的幅度较大,超过了人类的适应和调整能力,社会结构调整就会失控,可能会直接导致文化的衰落。

4200-4000aB.P.气候突变事件和各地区龙山时代考古学文化的演变情况有着密切的关系。受此次气候突变事件的影响,周边地区的考古学文化无一例外地都衰落了,而中原地区则成功地进行了适应性调整,不仅避免了衰落,还成功地在更大区域空间里进行了整合,社会复杂化程度进一步加深,催生了中国历史上第一个“广域王权国家”。

面对环境突变,中原一带不仅没有走向衰落反而强势崛起有两方面的基本原因:

首先,中原地区有得天独厚的自然条件。这里地势高低错落,回旋余地较大;黄土土壤渗水性好、地下水位低不容易造成长期洪涝;自8kaB.P.以来一直以旱地粟作农业为主,具有较强的环境适应性,相对于甘青地区和山东地区,4200-4000aB.P.的气候突变对中原地区的农业经济影响较小。这些条件都为中原地区二里头文化的强盛提供了基本物质保障。

其次,面对环境变化,中原龙山文开始了自身的蜕变,可能由于中原地区各族群的认同度较高,也可能是基于共同抵御灾害和周边文化人群侵扰的需要,中原地区的政治实体进行了主动的整合(传说中的尧舜禹部落联盟时代对应的就是这一时期);中原龙山文化重礼务实,没有把大量的财富和精力用于宗教祭祀活动,并且以积极开放的姿态兼收并蓄,吸收各地考古学文化中的优秀因素为其所用。

这些因素能很好的解释为什么在周边的考古学文化相继衰落的情况下,二里头文化能在自然环境突变的不利情况下强势崛起。

(节选整理自本人论文)