文博信息

5000年前黄土高原上的超大型中心聚落——甘肃庆阳南佐遗址

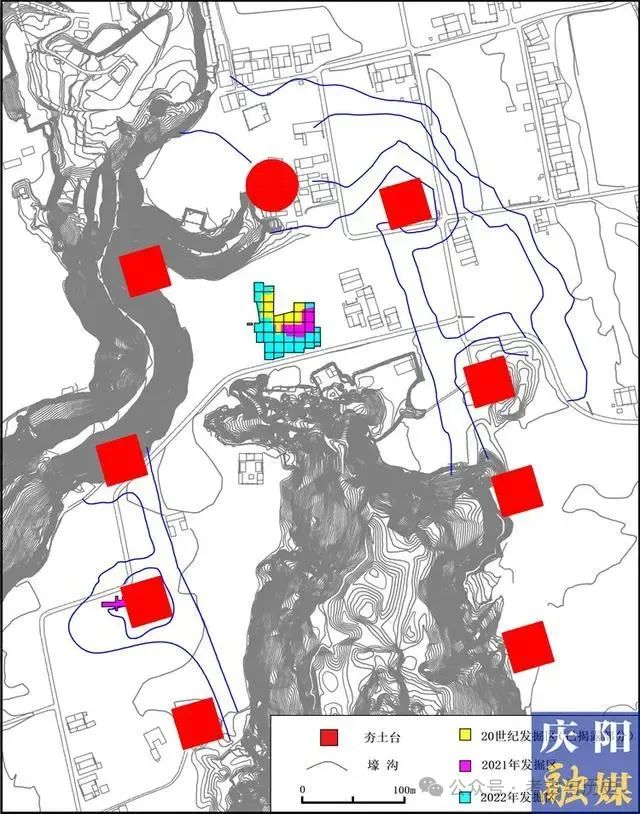

摘要: 南佐遗址位于甘肃省庆阳市,坐落于黄土高原第一大塬——董志塬上。初步认为遗址面积超过600万平方米,是一处仰韶晚期具有都邑性质的大型高等级中心聚落,碳十四测年距今约5100-4700年。 遗址核心区有9座呈倒“U”字形对称分布的夯土台,“九台”外侧有两道环壕,环壕和“九台”围成约30万平方米的遗址核心区。当地人把这9座大型夯土台叫“九女绾花台”。韩 ...

南佐遗址位于甘肃省庆阳市,坐落于黄土高原第一大塬——董志塬上。初步认为遗址面积超过600万平方米,是一处仰韶晚期具有都邑性质的大型高等级中心聚落,碳十四测年距今约5100-4700年。

遗址核心区有9座呈倒“U”字形对称分布的夯土台,“九台”外侧有两道环壕,环壕和“九台”围成约30万平方米的遗址核心区。当地人把这9座大型夯土台叫“九女绾花台”。韩建业教授认为“北圆台可能是祀天的“天坛”,东西两侧的方台可能为祭祀八方大地的“地坛”。”

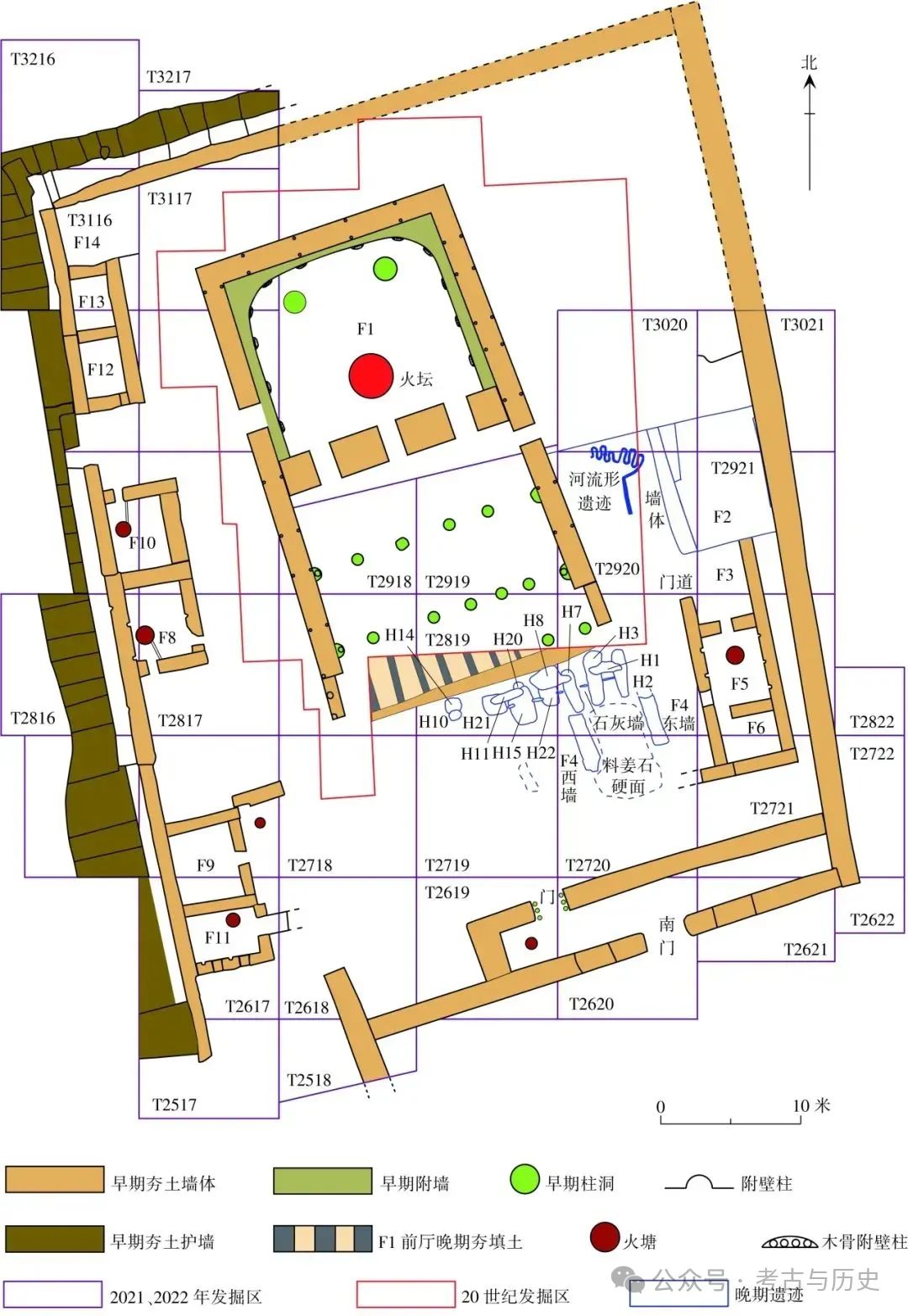

在“九台”封起来的区域中偏北位置发现一座面积3600多平方米的长方形“宫城”,这是目前发现年代最早、布局最严整的“宫城”。“宫城”中部偏北为主殿F1,F1东西两侧还各有一列侧室对称分布。所有墙体都以版筑方法夯筑,是国内发现年代最早、规模最大、保存最好的夯土建筑遗存。“主殿的夯土地基在半米以上,其上铺砌土坯,再涂抹草拌泥和石灰,仅白灰面就至少有6层,所有墙的内外壁、火坛甚至殿外散水台也都有涂抹。建筑材料还包括土坯和最早的红砖,地面、墙壁都以石灰多层涂抹,这也是国内最早大范围使用白灰面装饰建筑的实例。”“宫城”中部偏北的主殿F1占地面积720多平方米,夯土墙体宽约1.5米,残高约2米。主殿由“前厅”和“殿堂”两部分构成,东西墙外侧还有散水台。前厅内有三排柱洞,殿堂内有两个直径约1.7米柱洞、一个直径约3.2米的大型火坛。前厅和殿堂之间的墙中开三门。这是目前发现的5000年前后中国规模最大、保存最好的大型宫殿建筑。

整体来看,“九台”封起来的核心区位于遗址中心,宫城又位于“九台”核心区中心,主大殿位于宫城中心,大火坛位于主殿中心,择中而居、主次分明,具有严整的中轴对称布局,开了后世中国古典宫殿建筑的先河。

“宫城”区出土了制作水平高超的白陶、黑陶、绿松石珠等贵重物品,成套的彩陶、朱砂陶、白衣陶、白泥堆纹陶,涂抹朱砂的石镞、骨镞。陶器残留物分析显示彩陶平底瓶可能装过谷芽酒,白泥堆纹罐盛放或烹煮过肉类。

在主殿F1东侧空间、F2祭祀空间以及宫殿周围还发现了数以百万粒炭化稻米,在黄土高原以前的考古发现中前所未见。据碳十四测定,水稻和粟黍及狗尾草的锶同位素差异明显,显示很可能不是同一产地。考虑到南佐遗址所在黄土塬上和塬下海拔高差比较大,塬下河谷地带当年气候湿润、水源充足,是可以种植水稻的,推测遗址出土的水稻有可能是南佐控制的河谷次级聚落所生产的;但也有可能是从其它地方“进口”的,具体产地还需进一步确定。

南佐聚落如此巨大的规模,是黄土高原进入早期国家或文明社会阶段的最有力证明,对于实证中华五千年文明史具有极为重要的意义。

参考文献:南佐遗址丨实证五千多年中华文明,韩建业

【2022年中国考古新发现之三】甘肃庆阳市南佐新石器时代遗址,中国社会科学网