文博信息

文明溯源:中国考古博物馆文物上新系列报道(16)——牛河梁遗址

摘要: 一、牛河梁遗址概况 牛河梁遗址位于辽宁省朝阳市建平、凌源与喀喇沁左翼蒙古族自治县三县交界处。1981年第二次全国文物普查时发现该遗址,1983年起开始正式发掘。牛河梁遗址开展正式的考古调查和发掘工作共发现二十多个地点,已编号十六个地点,分布在50平方公里的范围内。截止到2003年,已发掘了第二(N2)、三(N3)、五(N5)、十六(N16)、十三地点 ...

一、牛河梁遗址概况

牛河梁遗址位于辽宁省朝阳市建平、凌源与喀喇沁左翼蒙古族自治县三县交界处。1981年第二次全国文物普查时发现该遗址,1983年起开始正式发掘。牛河梁遗址开展正式的考古调查和发掘工作共发现二十多个地点,已编号十六个地点,分布在50平方公里的范围内。截止到2003年,已发掘了第二(N2)、三(N3)、五(N5)、十六(N16)、十三地点(N13),试掘了第一地点的女神庙址(N1),共清理出明确属于红山文化的墓葬85座,遗址年代为公元前3700-前3000年。

二、“女神庙”与女神像

牛河梁遗址第一地点“女神庙”址于1983年10月被发现,其居于遗址中心最显著的位置,主体部分包括女神庙、庙北的山台和台北侧外的“上庙”痕迹,附属部分包括主体周围发现多处窖穴,周围山顶上环绕的积石冢群。

女神庙保存较好,为半地穴式建筑,平面呈窄长形状。女神庙由南、北两组建筑组成。北组建筑规模较大,有主、侧室和前、后室之分;南组建筑规模较小,形制简单。

“女神庙”内最重大的发现是主室西侧出土一尊基本接近真人大小的彩塑女神像,其肢体虽已残碎,但头部基本完好,面部轮廓为方圆形,较扁平,额上塑已突起的圆箍状饰,双眼中均嵌淡青色圆饼状玉片为睛,鼻梁低平且下部残断,脸面下部从两侧、前端内收,略呈俯首状,对称规整,形象生动。

三、积石冢的发现

目前牛河梁地区已经发现遗址点43处,在有编号的16个地点中,有13个地点都是积石冢。各个遗址点呈东北-西南向分布,基本形成了以“女神庙”为中心,诸积石冢环绕四周的布局特征。

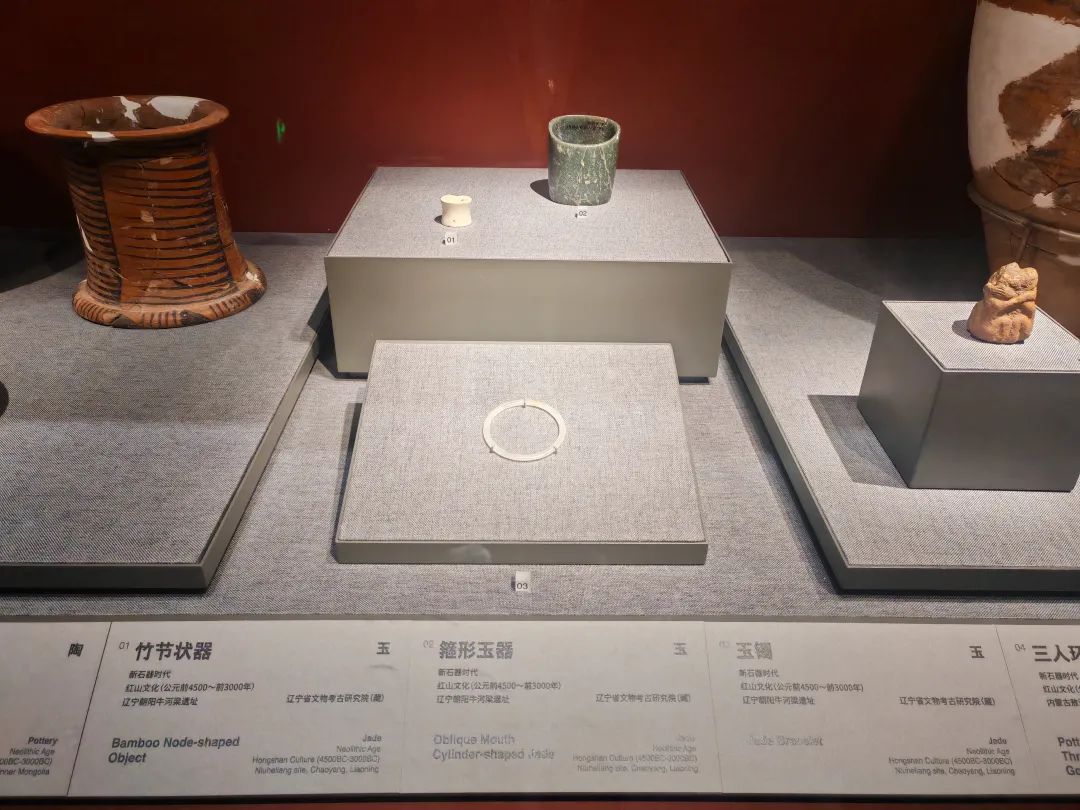

牛河梁遗址发现的积石冢可分为下层积石冢和上层积石冢两类。下层积石冢结构较为简单,规模不大,规格不高,尚未有较明显的分化。上层积石冢是牛河梁遗址目前已发掘四个地点的主要形制,其平面均呈规整的方形或圆形,墓上筑冢台、墓和冢台上封土、封土上积石,四周以石块砌出冢界。冢界内竖置筒形器群。上层积石冢,特别是其中的高等级墓葬中只随葬玉器,几乎不见有随葬陶器的现象。墓葬规模、形制、男性与女性墓主的头的朝向、随葬玉器种类、玉镯的佩戴方式与数量等方面的差别都体现出严格的埋葬制度。

四、牛河梁遗址的重要意义与历史价值

牛河梁遗址所体现的社会分层、生产分工的专业化特征、随葬品使用和墓葬修筑的规范化特征都显示,其所代表的红山文化晚期已经进入复杂化社会阶段,是古国时代第一阶段的代表。以大型公共建筑为标志的发达的祭祀中心和通神及神权的独占,是牛河梁遗址所反映的社会变革的主要内容,也应是红山文化及其所在的西辽河流域文明起源和国家形成的特征之一。该遗址的发现是20世纪中国史前考古最重大的发现之一,掀开了西辽河流域文明化进程及中华文明起源研究的新篇章。

参考文献:

[1]辽宁省文物考古研究所编著.牛河梁红山文化遗址发掘报告1983-2003年度[M].北京:文物出版社,2012.11.

[2]方殿春,魏凡.辽宁牛河梁红山文化“女神庙”与积石冢群发掘简报[J].文物,1986(08):1-17+97-101.

[3]孙守道,郭大顺.牛河梁红山文化女神头像的发现与研究[J].文物,1986(08):18-24.

[4]刘国祥.牛河梁玉器初步研究[J].文物,2000(06):74-85.

[5]索秀芬,李少兵.牛河梁遗址红山文化遗存分期初探[J].考古,2007(10):52-61+2.

图文提供:长卿 、天涵

图文编辑:千载

审核:关昕

来源:“中国考古博物馆订阅号”微信公众号,本站仅对格式略作调整,文字及图片版权均归原作者所有。

责编:韩翰