文博信息

新发现 | 湖北当阳九里岗遗址2024年勘探发掘的新收获

地理位置与遗址概况

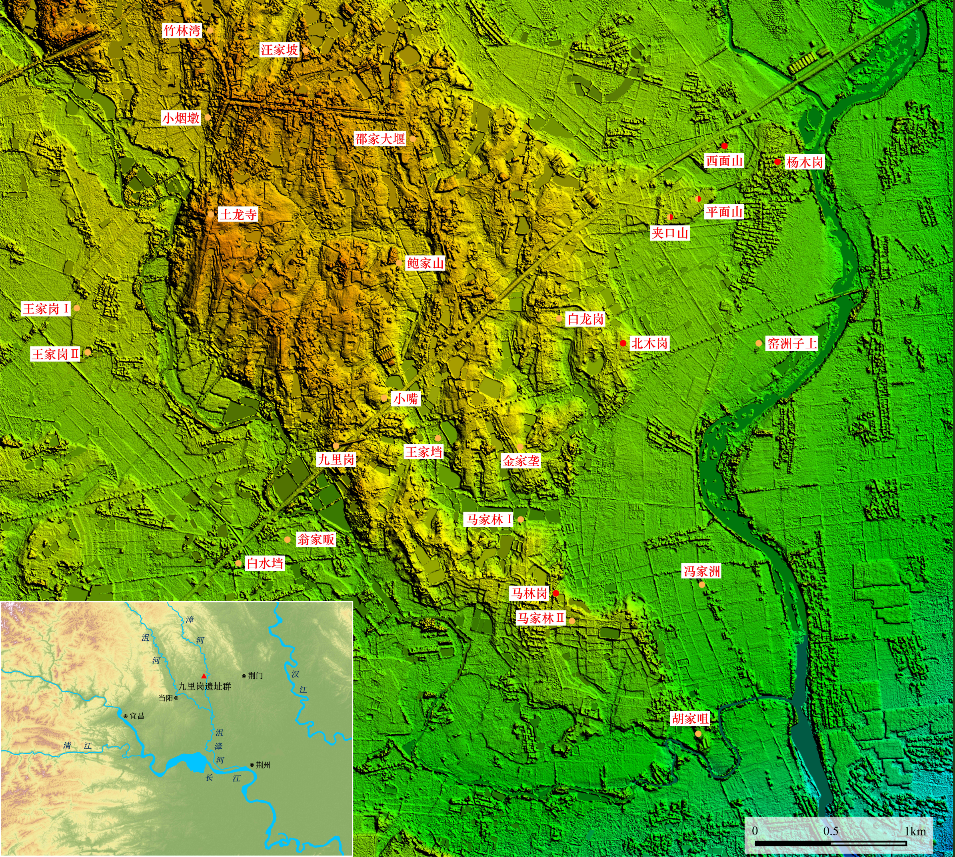

九里岗遗址地处鄂西山地向江汉平原过渡的山前地带,行政区划隶属于湖北省宜昌市当阳市庙前镇井岗村、烟集村、旭光村,由目前已发现的26处遗址(地点)组成,分布范围16平方千米,地层堆积基本延续,年代自旧石器时代开始,历经旧-新石器时代过渡、新石器时代,一直延续至历史时期,是长江中游迄今发现的唯一一处纵贯人类历史文化发展各个时段,且具有相当规模的遗址。

遗址地理位置、区域高程模型与遗址(地点)分布图

〔黄色点为旧石器时代遗址(地点),红色点为新石器时代-历史时期遗址〕

历年工作简要回顾

除第二、三次全国文物普查以外,杨木岗、九里岗、夹口山于1980年、1996年、2021年相继开展专门的调查及小规模试掘。2022年九里岗旧石器遗址发掘500平方米。2023年启动主动性考古发掘,对遗址及周边26平方千米的山前地带开展系统性调查、勘探,并对夹口山、平面山开展重点发掘。

2024年田野重要收获

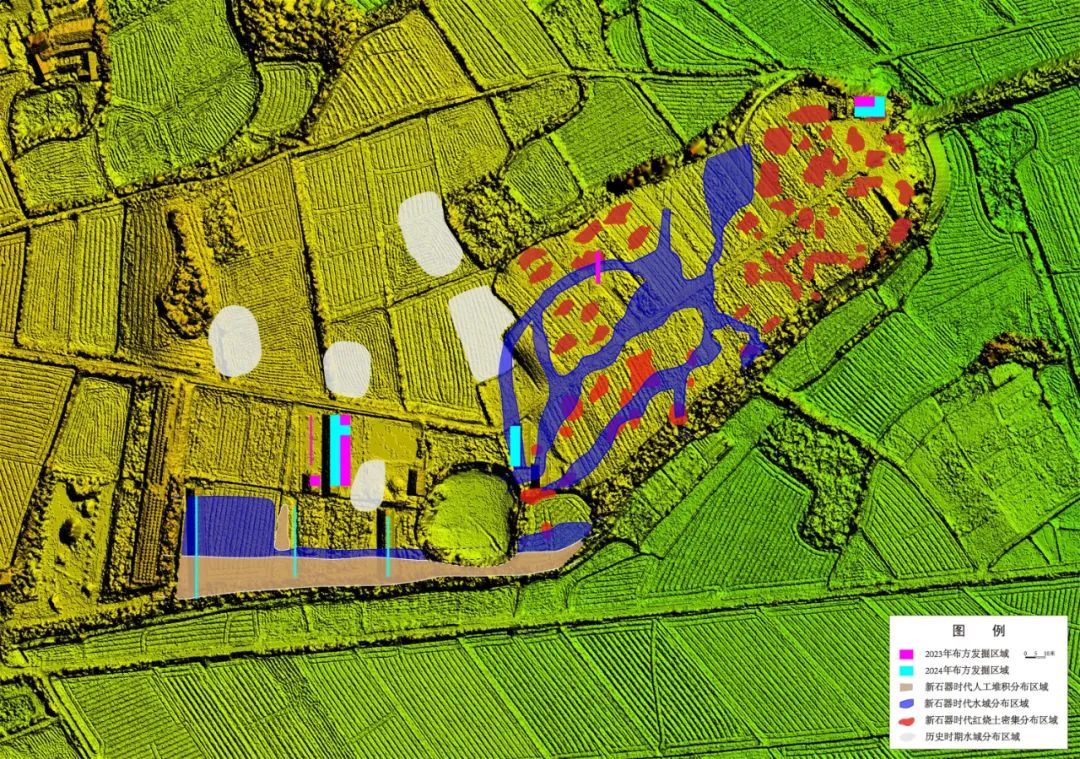

2024年考古工作重点集中于夹口山和平面山两处遗址。发掘方面,夹口山小石器加工场再次揭露出一片以小石器为代表的遗存堆积;平面山较为完整的揭露了两座大溪文化房屋。勘探方面最重要的收获是在夹口山-平面山两处遗址进一步确认了一套以拦水坝、蓄水池、引水渠等为组合要素的早期水利系统。

水利设施总体呈现出在夹口山遗址西南部蓄水,向东引至平面山遗址的整体趋势。其中,拦水坝位于夹口山南部、平面山西南,为由一道长约150、宽20多、残高0.4~2.7米的人工堆土构成。夹口山西南角的水坝内侧即为库容区,目前探明面积1200平方米。西侧因公墓区域地面硬化,大部分区域无法勘探,仅在北侧勘探出一条宽6~7米、深4~6米的大沟。据1973锁眼卫星影像显示,公墓区域西侧、大沟南侧原为一堰塘,村民告知该堰塘至迟在抗战时期就已存在,于本世纪初填平。而在平面山的西侧分布有多条宽约5~10米,距离地表深约1.5~4米的沟渠,其性质应属于整个水利系统的引水渠。

2024年发掘位置与勘探效果图

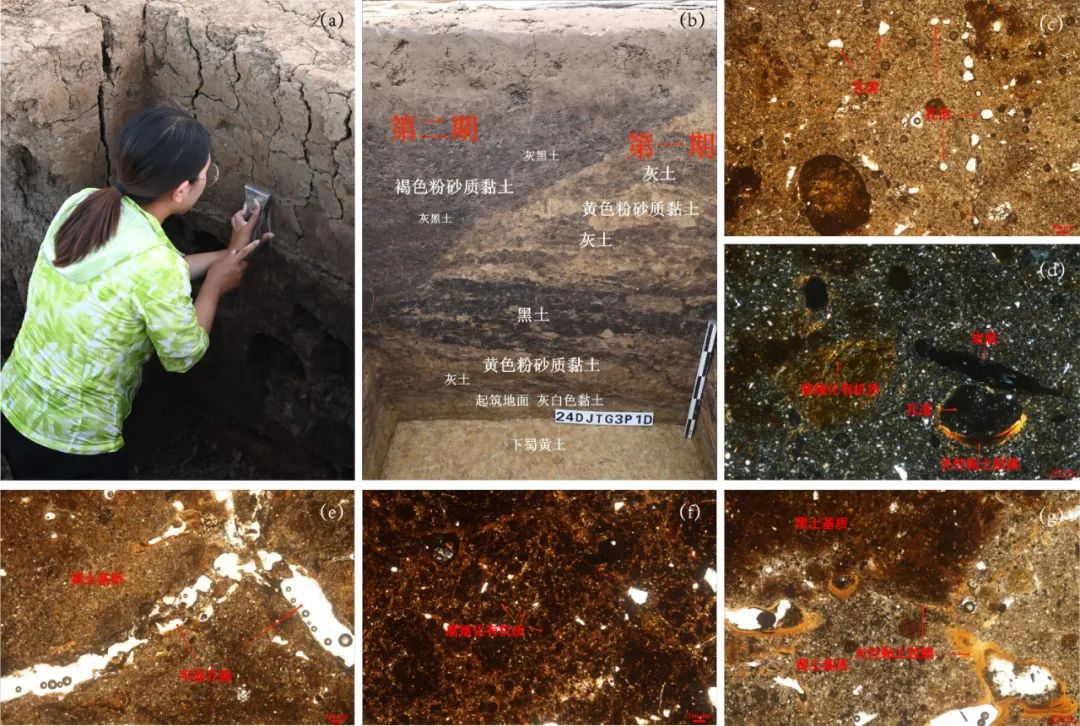

为了解水利设施的年代与结构,选择在夹口山南部布设探沟三条(编号TG3、4、5),共计发掘105平方米。TG3显示蓄水池的南部坝体分两期堆筑,坝体底宽超过20米、残高2.7米。第一、二期坝体分别由由黄土—灰土—黑土、褐土—灰黑土呈近水平条带状,粉砂质黏土与黏土交替叠堆筑而成,属于人为有意识的选择行为。TG5显示引水渠沟底有屈家岭文化晚期的陶片,人工堆积内包含有大溪文化二期陶片。结合2023年对平面山西部沟渠的解剖显示沟沟底遗存为大溪文化二期遗物,可知这一水利系统的年代上下限为大溪文化二期和屈家岭文化晚期,存在多次增修的可能。

水利系统试掘TG3东壁剖面图

TG3东壁剖面坝体的土壤微形态观察

学术价值意义

丰富了史前水利设施的新内涵。夹口山-平面山水利设施整体属于高台蓄水,在新石器时代属于首例,是早期水利设施的新类型。先民在夹口山、平面山台地边缘选择以具有干湿交替变化的湿地环境作为起筑地面,选择不同粘性的土料,以近水平层状交叠垒筑两期拦水设施,既利用了自然地势,又通过科学选料营建结构稳定的土体,展示了先民为适应生存、谋求发展的智慧。

完善了遗址堆积形成的全历程。通过勘探试掘,古人对夹口山与平面山微地形使用改造的堆积形成历史更加明朗。夹口山在旧—新石器时代过渡阶段是一处加工小石器的加工场,新石器时代是蓄水区,春秋时期则利用早期蓄水区内的静水沉积作为基础,将台地上地势较低位置改造为水稻田,汉代以后台地顶部则变为墓地,而夹口山作为高台蓄水的功能一直延续影响至今。

扩展了遗址功能区划的总框架。水利设施将夹口山-平面山揭示的诸如沟渠、人工堆积等零散分布的设施联系成为一个整体,为更大区域的功能分区提供重要线索。这一发现解释了夹口山无居址与墓地的原因,也预示着平面山同样可能存在功能分区,确切说来在新石器时代,其东侧可明确为重要居址区,西侧或许存在与水利设施密切相关的制陶作坊区。探明水利设施的服务对象将是下一步田野工作的重点。

湖北省文物考古研究院

宜昌博物馆

当阳博物馆