文博信息

王春花 | 唐代前期西州老年人口试探——基于对吐鲁番出土相关文书的考察

王春花

唐太宗贞观年间至玄宗开元年间,西州的老年人口约占当地总人口的6.4%~10.9%,有老人户约占18.7%~33.3%,比例均呈递增趋势;老年负担系数约为10%~19.8%,社会负担系数在56.5%~91.8%之间,社会负担相当沉重。在老年人口中,女性一直多于男性,丧偶率也高于男性,老年人生活的家庭环境具有破碎化、复杂化的特点。这种状况和西州地处西部边陲、局势经常处于动荡之中是密切相关的。

历史时期老年人口是历史人口问题研究的主要对象之一。对历史时期老年人口进行研究,有助于更深刻地了解当时社会的特征和发展状况,也是透视当时国情的重要窗口。由于传世文献资料的欠缺,已很难对唐代的老年人口进行准确的统计,这就使得可资利用的敦煌吐鲁番文书中的户籍、户口帐显得弥足珍贵。前贤的研究已有涉及到唐代老年人口问题的,[1]但专题研究还很不充分。本文拟在已有研究的基础上,充分利用吐鲁番出土的相关文书,并结合传世文献,对唐代西州地区的老年人口作尝试性的探讨。

唐代各时期关于老年人口的划分标准并不完全一致。有关入老年龄的规定有:高祖武德七年(624年)令云:“男女始生为黄,四岁为小,十六为中,二十一为丁,六十为老。”[2]中宗神龙元年(705年),韦庶人欲收买人心,应其请求改为:“二十二为丁,五十八为老。”[3]玄宗开元二十五年(737年)令云:“诸男女三岁以下为黄,十五岁以下为小,二十以下为中,其男年二十一为丁,六十为老。”[4]代宗广德元年(763年)诏云:“男子二十五为成丁,五十五为老。”[5]

从以上引文和铃木俊先生对唐代丁中制的研究[6]可知,中宗神龙元年至景云元年,以58岁为入老标准,这是韦皇后为实现其篡位夺权之野心而奏请更改的。韦皇后及其党羽被剪除后,恢复了旧制,即60岁为入老的标准。代宗广德元年以55岁为入老的年龄起点,这是因为经过长达八年的安史之乱,人民疲弊,民不聊生,为了安抚民众,巩固统治,所以推迟了成丁的年龄,降低了入老的年龄。可见,这两次改制都是特定背景下的产物。总体看来,从高祖武德时期至玄宗开元年间,唐朝主要以60岁作为老年人口的划分标准和年龄起点。

这个划分标准和以前许多朝代相比已降低,但以60岁作为老年人的年龄起点仍显得高了一些。李燕捷先生在其《唐人年寿研究》一书中,计算出唐人的平均死亡年龄为57.55岁。[7]冻国栋先生根据千唐志斋资料算出唐五代男性的平均死亡年龄为58.98岁,女性的平均死亡年龄为52.74岁。[8]蒋爱花的研究结论是唐人平均寿命为59.2529岁。[9]以上研究所抽取的样本主要是官僚富裕阶层,一般平民百姓的寿命应低于以上结果。而就战火频繁的唐西州(吐鲁番地区)而言,平均死亡年龄更低,经常保持在历史的最低点,唐西州人口的平均死亡年龄为59.60岁,西州平民百姓的平均死亡年龄只有35.85岁。[10]由此可推知,当时活到60岁以上的人只是少数。

在我国古代,出于统治需要,王朝政府经常给予老年人一些权益与优待,如赐物赐官、减免赋役、宽免刑法,等等。这些政策都牵涉到了老年人的年龄划分标准,老年人的年龄标准越低,则享受老年人待遇的人数越多,政府支出耗费的物资就越多,负担国家赋役的人数就相应地减少。因此,统治者不会把老年人的年龄标准定得过低。

二 太宗贞观年间至高宗年间西州的老年人口结构

研究此时期老年人口结构主要利用A.TAM78《唐贞观十四年(640年)西州高昌县李石柱等户手实》,B.TKM1《唐西州高沙弥等户家口籍》,C.TAM15《唐何延相等户家口籍》,D.TAM103《唐贞观某年西州高昌县范延伯等户家口田亩籍》,E.TAM103《唐西州高昌县崇化乡张邹子户残籍》,F.TAM103《唐左熹愿户残籍》,G.TAM103《唐男粟粟户残籍》,H.TKM39《唐贞观二十一年(647年)帐后□苟户籍》,I.TKM39《唐贞观某年男世达户籍》,J.TKM39《唐□憙等户籍》,K.TKM39《唐西州高昌县□友等家口田亩簿帐》,L.TAM91《唐苏海愿等家口给粮三月帐》等出土给粮帐,M.TAM179《唐总章元年(668年)帐后西州柳中县籍》,N.TAM222《唐咸亨二年(671年)西州高昌县仁等户籍》。[11]并据此进行统计,[12]结果见表一。

表一 太宗贞观年间至高宗年间西州人口的年龄分布

表一共计75户,其中14户有老人,占所统计户的18.7%。吐鲁番阿斯塔那68号墓所出贞观年间文书《唐西州高昌县顺义乡户别计数帐》[14]中和平里的老户为7户,丁户为77户,次户1户;礼让里的老户为10户,丁户为75户。阿斯塔那五号墓所出唐麟德二年(665年)至总章元年(668年)文书《唐诸户丁口配田簿》[15]中有75户,19户为老年户主,占所统计户的25.3%。这两件文书所统计的老户是指老人为户主者,而丁户之家也可能有老人,由此推测太宗贞观年间至高宗时期,家有老年人的户呈递增趋势。

这一时期可统计年龄的老人,多为低龄老人,高年老人极少,只有1位70岁以上者。10位老人有配偶,丧偶的老人约占33.3%,男性占20%,女性占80%。4位老人(两对夫妻)生活在核心家庭[16]之中,占23.5%;10位老人生活在主干家庭或破损的主干家庭之中,约占58.8%;3位老人生活在主干—联合家庭之内,约占17.6%。3位老人因文书残损严重难以判断其所生活的家庭类型。这一时期的老人多生活在主干家庭之内,原因之一是西州人早婚现象较普遍,[17]故可能发展成为主干家庭。老年人口系数[18]约为6.4%,社会负担系数[19]约为56.5%,老年负担系数约为10%。

上表共有老人20人,在可统计性别的老人中,6男9女,女性比男性稍多。冻国栋先生研究此阶段的西州人口指出,西州各乡之间在男女性别比例上有差异,不过,总的来看,唐前期西州男多女少现象更为普遍 。[20]而通过上表,可得出在老年人口中显然存在着女多于男的特点。这和阿斯塔那42号墓所出《唐永徽元年(650年)后某乡户口帐(草)》[21]是一致的。该文书云:

下记注云:

口四,年八十已上。

口七十三,年六十已上。

段四有云:

比照前后体例,可以断定段四行1所缺应为老年女口或老寡总人数。记注部分缺年八十以上数字,存六十已上数字。显然60岁以上老年女口或老寡是同年龄组老男的两倍多,其总人数之间的悬殊更是显而易见的。

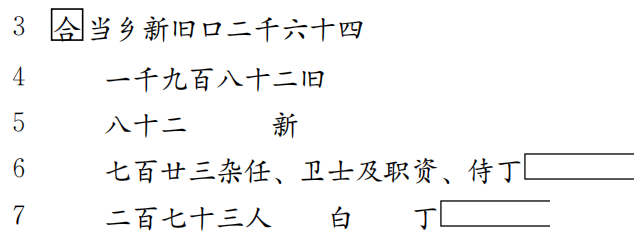

总的来看,唐前期西州男多女少现象普遍,那么,为什么到老年阶段反而女多于男呢?冻国栋先生推测这可能是因为在沉重的赋役尤其是兵役压迫下,成年男子的死亡率远高于女性,于是造成了老年人口中女多于男的结果。[22]此推测应该是正确的。西州地区是肇端于贞观后期完备于开元之际的西北军事格局(河西、北庭、安西)的组成部分,即安西都护府及四镇的前沿根据地。[23]一方面,西州要防卫西域诸蕃如突厥、突骑施的侵扰。另一方面,西域是唐与突厥、突骑施、吐蕃等势力的角逐之地,大小战争不断。在这些战争中,西州要给予人力、物力的援助。因此,西州地区兵役徭役繁重。这在吐鲁番出土文书中多有体现。反映西州建立之初情况的阿斯塔那103号墓出土文书《唐西州某乡户口帐(草)》[24]有云:

这件文书中的某乡共2064人,服各种徭役、兵役、杂役的人达723人,占到总人口的35%强。从事耕作生产的白丁只有273人,反映出当时徭役兵役的繁重。西州人曾多次、多人参加唐朝在西域的战争。《唐高宗某年西州高昌县贾致奴等征镇及诸色人等名籍》[25]中有 “一十二人庭州镇”、“一人先任焉耆佐史不还”的记载。《唐张义海等征镇及诸色人等名籍》[26]中有“二人去年安西镇”的记载。《唐高宗某年西州高昌县左君定等征镇及诸色人等名籍》[27]云:“□人金山道行,未还”;“四人救援龟兹,未还”;“三人八百人数行,未还”;“一十二人疏勒道行,未还”;“一人金牙道行,未还”。这些出征未还的情况,综合吐鲁番出土文书所见,约有以下几种可能:一种为客居某地;一种为落蕃,或称没落;一种是当了逃兵;最后一种,也是占绝大多数的,应该是战死沙场或死于戍边的过程中。[28]高宗调露元年(679年),裴行俭率兵征讨西突厥十姓可汗阿史那都支与吐蕃联军,这次军事行动即文书中所说的“波斯道行”。仅在此一次行动中,裴行俭就在西州募得当地豪杰子弟千余人。[29]所募人数占西州总人口的2%以上。[30]从以上分析可以得出结论:唐初,西州男女性别结构总体特点是男多于女,但由于沉重的徭役兵役,再加上战事连连,男丁死亡率高,大部分活不到老年阶段,所以老年阶段的男女性别比反而变为女多于男了。这也是老年人口中女性丧偶率远远高于男性的重要原因。

研究此时期西州的老年人口结构主要利用以下资料:A.TAM35《武周载初元年(690年)西州高昌县宁和才等户手实》,B.TAM508《武周万岁通天二年(697年)帐后柳中县籍》,C.TAM67《武周赵小是户籍》,D.TAM67《唐西州蒲昌县王辰欢等户籍》,E.TKM56《武周唐欢隆等户残籍帐》,F.TAM35《唐神龙三年(707年)高昌县崇化乡点籍样》,[31]并据此进行统计,结果见表二。

表二 武后、中宗时期西州人口的年龄分布

在表二所统计的65户中,19户有老人,占所统计户的29.2%。老年人口系数为10.4%,少年儿童系数约为37.1%,社会负担系数约为91.8%(废疾、笃疾视为被抚养人),老年负担系数为19.8%,抚养负担异常沉重。9位老人生活在破损的主干家庭或破损的扩大的主干家庭之中,约占可统计家庭类型老人的40.9%;7位老人生活在典型的核心家庭或破损的扩大的核心家庭之中,约占31.8%;两位生活在联合家庭之中,两位生活在单身家庭之中,两位生活在主干—联合家庭之中,各占9%。7位老人因资料残缺,其所生活的家庭类型难以判断。6对夫妻相伴进入老年。15位老人丧偶,约占老人总数(减去婚姻状况不详的2位老人)的55.6%,女性丧偶老人13人,约占丧偶老人的86.7%,男性丧偶老人2人,仅占丧偶老人的13.3%。

表二共有老人29人,10男,19女,女多于男。但是在可统计年龄的老人中,各年龄段的性别分布不均衡,80~89岁的2人,都为男性;70~79岁的5人,都为女性;60~69岁的12人,8男,4女。这一时期的人口结构从男女总数与性别比例看,女性明显多于男性,这一特点一直延续到老年阶段。

此时期老年人口的状况和当时西域紧张的局势是紧密相关的。武后年间,吐蕃强大,东突厥复兴,侵犯西突厥,招引回鹘九部,并且两者相呼应夹击唐朝。中宗在位期间,南有强大的吐蕃时时侵犯;北有突骑施、西突厥的残余势力常常干扰。此三种势力,有时互相牵制,有时联合。西域战火依旧不断。如垂拱二年至三年(686~687年),吐蕃攻陷龟兹、于阗等四镇。从一系列吐鲁番出土文书可以得出,垂拱二年,唐朝曾经金山、金牙、疏勒、昆丘四道出兵,抗击吐蕃的进攻。[32]仅垂拱二年的金牙道行军,就从西州临时征发差兵1200人,而且,不只征发白丁,还超越征发法令及于杂任、三卫。[33]据王永兴先生研究,安西都护府治所自贞观十四年建立之后到武后圣历年间,四次迁到龟兹,三次迁回西州。[34]每一次迁移都是当时军事形势变化和战争的结果。显然,西州作为唐朝经营西域的根据地和前沿阵地,受战争的破坏和摧残是很严重的。在这些战争中,西州必多人参加,多人伤亡或没蕃。在上表65户中,小男为户主的有9户,黄女为户主的1户,16户的户主为中女、大女、丁女、丁寡或老寡 ,占可统计户的26%强,就反映出西州在战争中没落、死亡人数的众多,好多家庭都是孤儿寡母一起生活,更有甚者,有的小男、小女甚至黄女单独立户,其悲惨生活是可以想见的。正是由于上述情况,在男女性别结构上才出现了女性多于男性,并一直延续至老年阶段的特点。这造成此时期西州抚养系数极高,所存劳动适龄人口的社会负担异常沉重,也造成了女性丧偶率高于男性,老年人多生活在破损的家庭之内。

研究此时期西州老年人口结构主要利用如下资料:A.TAM184《唐开元二年(714年)帐后西州柳中县康安住等户籍》,B.TAM27《唐开元四年(716年)西州高昌县安西乡安乐里籍》,C.TAM192《唐开元七年(719年)帐后西州籍》,D.TAM228《唐开元十九年(731年)西州柳中县高宁乡籍》,E.《唐开元四年(716年)西州柳中县高宁乡籍》,[35]并据此进行统计,结果见表三。

表三 玄宗开元年间西州人口的年龄分布

表三征引的文书残缺严重,但还是能反映出一些人口结构的特点。表三共18户,6户有老人,约占33.3%。共有老人7人,男3女4。老人系数约为10.9%,社会负担系数83.3%,老年负担系数为19.4%,社会负担依然十分沉重。4位老人生活在核心家庭之中,约占可统计家庭类型老人的66.7%;两位老人为单身(其中大女令狐伯香有一奴),约占33.3%,1位老人生活的家庭类型难以判断。最高年龄80岁。1位男性老人有配偶,5位老人丧偶,约占可统计婚姻状况老人的83.3%,女占80%,男占20%,女性丧偶老人多于男性。1位老人婚姻状况不详。

通过上表可以看出,这一时期老年人口中男少女多。冻国栋先生通过考察《唐开元十九年(731年)西州柳中县高宁乡籍》得出该籍的性别结构为女性是男性的两倍,性别比例不均衡;丁中老三组男性都较女性为少。[36]可见,两者所显示的信息是一致的。这进一步说明了开元年间西州女多男少可能是普遍现象。

以上老年人口的状况同样和西州的局势相关联。玄宗开元年间,侵扰西域的主要为吐蕃、突骑施、大食,三股力量有时联合进攻,西域形势复杂。西州地区也经常遭到少数民族的侵袭、骚扰。这种情况从宁乐藏吐鲁番文书中可窥见一斑。这些文书是唐开元二年各地送达西州蒲昌府的牒、状、辞、帖等官府文案,或是蒲昌府自理公务的牒文。蒲昌府,全称蒲昌折冲都尉府,是唐代前期在西州建立的军府之一。属中央右玉钤卫将军统辖,在具体指挥调度上,听命于西州都督府。从宁乐藏吐鲁番文书看,西州都督府制定了非常详细的安排,不断派出“觇探”侦察敌情,不曾稍有放松。如《唐西州都督府牒为巡逻觇探贼踪事一》[37]云:

又《唐西州都督府牒蒲昌府为寇贼在近、镇戍烽候督察严警事》[38]云:

此文书中的“寇贼”指在西州以北或西北天山谷地游牧的西突厥处月部落。[39]它反映出当时面临战争的紧张状态。在此情况下,西州都督府命令蒲昌府各级部门严加防守,点检军事器材,补充军粮,积极备战。如有纰漏,就进行惩罚。

此一时期和少数民族的冲突与战争也应是经常性的,从宁乐藏吐鲁番文书看,伤亡、没落事件时有发生。《唐蒲昌府终服、没蕃及现支配诸所等名簿》[40]中残存12个没蕃之人名。《唐开元二年五月十九日蒲昌府索才牒为来月当上番、改补、请替申州处分事》[41]中的悬泉烽主帅史才智和长探虞侯郭才感因贼两脚五指落;上萨捍旅帅王熹感身死;维磨长探行客苏仁义、挎谷烽质才仁没落。《唐蒲昌府军行不回、没落等名簿》[42]云:

据以上论述,可以得出如下认识:

其一,总体看来,唐太宗贞观年间至玄宗开元年间,西州有老人户的比例和老年人口系数比敦煌地区低,[46]但是其比例也呈递增趋势。这和唐代此一时期的总人口和西州总人口的发展趋势均呈上升状态是一致的。[47]

其二,西州的社会负担系数非常高,都在60%以上,甚至高达90%以上,社会负担比敦煌地区更加沉重。这主要是因为吐鲁番地区受战争影响更大,男丁死亡率更高,所存劳动适龄人口较少,而抚养人口相对较多。

其三,在以上探讨的几个时期内,在老年人口性别结构上都有女多于男的特点,其主要原因之一是该地较之敦煌更靠近边疆,战事更加频繁,男丁多被征发服役,死亡率较高。

其四,西州老年人生活的家庭类型比敦煌地区复杂多样,太宗贞观年间至高宗年间西州的老年人主要生活在主干家庭之中,核心家庭次之;武后、中宗时期西州的老年人也主要生活在主干家庭之中,核心家庭次之;不过,联合家庭、主干—联合家庭、单身家庭也占一定的比例;玄宗开元年间西州的老年人主要生活在核心家庭,单身家庭的也占一定的比例。西州老人生活的家庭类型的特点和其经常处于局势动荡之下也是密切联系在一起的,由于战争频繁,死亡人口众多,所以家庭类型变化剧烈,具有破碎化的特点,而所存人口为了生存不得不进行重新组合,所以又有复杂化的特点,家庭成员中常包括非直系亲属在内。

其五,在老人的婚姻状况方面,敦煌和吐鲁番地区呈现出一致特点,都是白头偕老的夫妻较少,丧偶的老人所占比例非常高,而丧偶老人中女性都多于男性。其原因为:第一,唐代西州赋役负担沉重,一直处于动荡之中,男性的非正常死亡率比较高。第二,在中国古代,男性丧偶后再婚者较多,而女性再婚者相对较少。第三,中国婚姻的社会规范特点是丈夫一般年长于妻子。

[1]〔日〕池田温著;龚泽铣译:《中国古代籍帐研究》,中华书局,1984年。葛剑雄主编;冻国栋著:《中国人口史·隋唐五代时期》,复旦大学出版社,2002年。

[2]《旧唐书》卷四八《食货志上》,中华书局,1975年,第2089页。

[3]《旧唐书》卷四八《食货志上》,第2089页。

[4]〔日〕仁井田陞著;粟劲等编译:《唐令拾遗》卷九《户令》,长春出版社,1989年,第134页。

[5]《新唐书》卷五一《食货志一》,中华书局,1975年,第1347页。《旧唐书》卷四八《食货志上》记载为58岁,新书志所载应是正确的。代宗大历年间是以广德元年诏为标准划分年龄的,S.543《唐大历年代(772年)沙州敦煌县差科簿》中有54岁白丁和56岁老男的例证。

[6]〔日〕铃木俊:《唐代丁中制研究》,参见《敦煌学大辞典》,上海辞书出版社,1998年,第406页。

[7] 李燕捷:《唐人年寿研究》,台湾:文津出版社,1994年,第 115 页。

[8]冻国栋:《中国人口史·隋唐五代时期》,第485页。

[9] 蒋爱花:《唐人寿命水平及死亡原因试探——以墓志资料为中心》,《中国史研究》2006年第4期。

[10]裴成国:《试论6—8世纪吐鲁番地区人口平均年龄》,《新疆师范大学学报》2005年第3期。

[11]资料A~G出自《吐鲁番出土文书》第4册,文物出版社,1983年。H~L出自《吐鲁番出土文书》第6册,文物出版社,1985年。M~N出自《吐鲁番出土文书》第7册,文物出版社,1986年。

[12]统计说明:第一,本统计以60岁作为入老的年龄标准。如前所述,在武德至开元年间,除特殊背景下以60岁以下作为老年人的年龄起点外,其余均以60岁作为标准。第二,在统计少年儿童时,以15岁为上限。这是因为:在唐代多以15岁作为“小”的上限,即需要抚养的年龄。再者,超过15岁相当于完全负刑事责任年龄,《唐律·名例律》“老小及疾有犯”条规定:“诸年七十以上、十五以下及废疾,犯流罪以下,收赎。犯加役流、反逆缘坐流、会赦犹流者,不用此律;至配所,免居作。”由此可知,15岁及15岁以下的人犯罪可以从轻发落。但犯加役流、反逆缘坐流、会赦犹流者除外。而15岁以上的人对于任何犯罪均承担刑事责任,一般不会因为年龄因素而被减免刑事责任。并且,15岁还是男子开始承担家庭责任的法定年龄,玄宗开元二十二年诏云:“男年十五,女十三以上得婚嫁”。第三,因为本文统计的是一个时段而不是某一时刻的人口,也就是说,本文探讨的是当时存在或在某一时段曾存在的现象,所以本文按籍面户口进行统计,没有把已死亡、逃亡等因素考虑进去。第四,统计不包括奴婢等贱口在内。

[13]此数字为难以区分性别的老人。阿斯塔那91号墓出土的给粮帐中将人口划分为丁男、丁妻妾、中男、小男、中小、老小。笔者认为大体上可以判定中小为女口,老小中的“老”应包括老男和老女。另外,文书中老小的数目是一起统计的,除老小两人者之外,难以断定老、小的具体数目,此处统计时一般按老人一人统计。唐开元二十五年《仓库令》所载给粮标准将人口划分为丁男;妻、妾及中男、女,(谓年十八以上者) ;老、小男(谓十一以上者)中女(谓年十七以下者) ;小男、女(男谓年七岁以上者,女谓年十五以下); 小男、女年六岁以下。《仓库令》中人口的划分细致,但仍未指出老的具体范围,此处的“老”也应包括老男、老女。(参见李锦绣:《唐开元二十五年〈仓库令〉所载给粮标准考——兼论唐代的年龄划分》,《传统中国研究集刊》第4辑,上海人民出版社,2008年,第305页。)

[14]《吐鲁番出土文书》第4册,第83~84页。

[15]《吐鲁番出土文书》第6册,第361~388页。

[16] 本文对家庭类型的划分,依据杨际平、郭锋、张和平著:《五——十世纪敦煌的家庭与家族关系》,岳麓书社,1997年,第13页。该书把家庭类型分为典型的核心家庭、破损的核心家庭、扩大的核心家庭等12类。

[17]参见冻国栋:《中国人口史·隋唐五代时期》,第416页。

[18]老年人口系数:指一定时间和一定范围上的老年人口占人口总数的比重。其计算公式为:老年人口系数=老年人口数 /总人口数×100%。本文并不是要根据老年人口系数确定当时社会为年轻型、成年型或者年老型,只是把其作为反映当时人口年龄结构特征的一个参照指标。

[19]社会负担系数又称社会抚养系数,是指社会劳动人口和被抚养人口的比例,它是反映社会劳动人口负担程度的指标。其计算公式为:社会负担系数=(少年儿童人口数+老年人口数)/劳动适龄人口数×100%。老年负担系数=老年人口/劳动适龄人口数×100%。一般地讲,社会负担系数越大,劳动人口的经济负担越重。

[20]参见冻国栋:《中国人口史·隋唐五代时期》,第408页。

[21]《吐鲁番出土文书》第6册,第224~239页。

[22]冻国栋:《中国人口史·隋唐五代时期》,第453页。

[23]王永兴:《唐灭高昌及置安西、北庭考论》,见氏著:《唐代前期西北军事研究》,中国社会科学出版社,1994年,第118页。

[24]《吐鲁番出土文书》第4册,第217~218页。

[25]《吐鲁番出土文书》第7册,第171页。

[26]《吐鲁番出土文书》第7册,第176页。

[27]《吐鲁番出土文书》第7册,第173~175页。

[28]裴成国:《试论6—8世纪吐鲁番地区人口平均年龄》,《新疆师范大学学报》2005年第3期。

[29]〔北宋〕司马光等:《资治通鉴》卷二〇二,中华书局,1956年,第6391页。

[30]唐高宗年间西州人口数史籍缺载,不过其人口数当在太宗贞观十四年人口数37 738(《旧唐书》卷一九八《高昌传》)和玄宗天宝元年人口数50 314(《通典》卷一七四《州郡四》)之间,按其计算分别约占2.65%和1.99%。

[31] 资料出自《吐鲁番出土文书》第7册。

[32]张广达:《唐灭高昌后的西域形势》,见氏著:《西域史地丛稿初编》,上海古籍出版社,1995年,第151页。

[33]唐长孺:《唐西州差兵文书跋》,见《敦煌吐鲁番文书初探》,武汉大学出版社,1983年,第439~454页。

[34]参见王永兴:《唐代前期安西都护府与四镇研究》,见《唐代前期西北军事研究》,第221~222页。

[35]资料A~D出自《吐鲁番出土文书》第8册,文物出版社,1987年。出自〔日〕池田温:《中国古代籍帐研究概观·录文》,东京大学东洋文化研究所,1979年。

[36]冻国栋:《中国人口史·隋唐五代时期》,第446~447页。

[37]陈国灿、刘永增编:《日本宁乐美术馆藏吐鲁番文书》,文物出版社,1997年,第81页。本件为宁乐二〇(3)、七(2)号。2~3行有“西州都督府之印”(原编者按)。

[38]陈国灿,刘永增编:《日本宁乐美术馆藏吐鲁番文书》,第35~36页。本件为宁乐二八(2)、一三(2~2)号。2~4行、7~9行有“西州都督府之印”(原编者按)。

[39]陈国灿:《关于宁乐美术馆藏吐鲁番文书》,载《日本宁乐美术馆藏吐鲁番文书》,第14页。

[40]《日本宁乐美术馆藏吐鲁番文书》,第97~98页。

[41]《日本宁乐美术馆藏吐鲁番文书》,第65~66页。

[42]《日本宁乐美术馆藏吐鲁番文书》,第99页。

[43]邵文实:《开元后期唐蕃关系探谜》,《西北史地》1996年第3期。

[44]郑学檬:《中国赋役制度史》,上海人民出版社,2000年,第230~231页。

[45]朱雷:《唐开元二年西州府兵“西州营”赴陇西御吐蕃始末》,《敦煌学辑刊》1985年第2期。

[46]敦煌地区的老年人口,笔者在《唐代沙州老年人口试探》中另有探讨,待刊。

[47]参见冻国栋:《中国人口史·隋唐五代时期》,第132~133页,第450页。