文博信息

东西二元对立说的形成与推翻——以梁思永、安志敏为中心的观察

摘要: 东西二元对立说是中国考古学初期对文化起源提出的一种学说,上世纪30年代左右,学者认为仰韶文化与龙山文化是中华文化的两大源头,两者交流孕育了以殷商为代表的文明体系。这一观点后来被推翻,但它在民国中后期影响甚大,反映了中国考古学初期的发展特征,值得当下重思。回顾以往研究,陈星灿先生曾在梳理中国史前考古学史时对东西二元对立说的形成进行过 ...

东西二元对立说是中国考古学初期对文化起源提出的一种学说,上世纪30年代左右,学者认为仰韶文化与龙山文化是中华文化的两大源头,两者交流孕育了以殷商为代表的文明体系。这一观点后来被推翻,但它在民国中后期影响甚大,反映了中国考古学初期的发展特征,值得当下重思。回顾以往研究,陈星灿先生曾在梳理中国史前考古学史时对东西二元对立说的形成进行过详细说明,可以看到,该学说产生于学者对安特生文化西来说的质疑,李济、徐中舒、傅斯年等学者围绕该观点提出的一系列主张,建构了东西二元对立说的基本格局,梁思永的探索则使二元体系最终确立。而它的推翻,与安志敏密切相关。

本文即以梁、安二位学者为中心,立足其学术著作,借梳理二人观点明晰二元对立说的确立与推翻,并总结两位学者研究差异及背后原因,以期促进对中国考古学初期发展特点的认识。

一、梁思永与东西二元对立说的确立

梁思永通过后冈三叠层的发现与解读,描绘了仰韶文化与龙山文化的传播路径,为东西二元对立说提供了切实的考古学证据,确立了文化起源的东西二元体系。

上世纪30年代,随着山东龙山文化的发现,学者关于文化起源的讨论主要围绕小屯、仰韶、龙山而展开,其中最关键的就是明确三者相对年代。1931年,梁思永主持发掘安阳高楼庄后冈遗址,从地层现象找到了这个问题的答案。他在此地同时发现了具有仰韶、龙山、小屯特征的文化层,并且发生直接叠压,这就为三种文化在地理分布上找到一处接壤的地方,对探讨它们的早晚关系有重要价值。具体来看,仰韶层在最下,龙山层在中,小屯层在最上,三层所出遗物各具特点,梁思永据此探讨了以下问题。

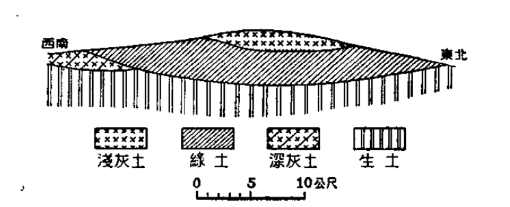

后冈遗存理想断面图

第一,后冈发现的三种文化与其它地区同类文化有何关联?首先,梁思永经过对比,发现后冈仰韶层出土陶器与仰韶六期文化(指安特生仰韶六期说)在器形、质地、色彩等方面均有差别,表现出更为原始的特点,且无退化迹象,于是他认为后冈期应当比仰韶期时代要早。其次,后冈龙山层与仰韶层除了鼎鬲之外相同器物很少,但却与仰韶村有很多相似,如龙山的篮纹、方格纹光面黑色与灰色陶片都在仰韶中出现,这一定程度上说明仰韶文化与龙山文化发生过密切关系。

文化期别

文化年代

齐家期

3500-3200B.C.

仰韶期

3200-2900B.C.

马厂期

2900-2600B.C.

辛店期

2600-2300B.C.

寺洼期

2300-2000B.C.

沙井期

2000-1700B.C.

安特生所分仰韶文化六期

第二,仰韶文化与龙山文化各自的传播路径如何?确定两者确实发生过交流之后,梁思永又对这种交流的发生进行了探讨。在后冈,仰韶与龙山的早晚关系已经很明确,但是仰韶村的龙山器物却尚未有解释。梁思永先提出两种假设:一,这里原是仰韶领土,被龙山文化侵入;二,这里是龙山文化领土,由仰韶文化侵入。后又根据现有的考古材料总结出仰韶村包含全部的彩陶文化而只有较少的龙山器物,最终采纳了第一种解释,并进一步指出仰韶文化是自西向东传播,龙山文化是自东向西传播,双方接触过程为:仰韶文化自黄河上游向下游发展到达豫北后冈和渑池仰韶村之后,自黄河下游向上游发展的龙山文化才侵入豫北,并且是先到后冈,后到仰韶村。

同时,梁思永还描述了后冈三叠层的形成过程,认为其经历了三次堆积:仰韶文化的人首先在西南角留下一个土堆;龙山文化的人到达之后在土堆东北部建立了村庄,后冈规模至此已定;商文化的人来到这里又留下一个顶尖,最终形成现在的后冈。

最后,梁先生又指出安特生所定的仰韶六期文化没有为文化从甘肃传到河南留出充分时间,故将仰韶期的绝对年代后推了600年,留出了两个期别的发展空间,并将他所发现的后冈期置于仰韶期之前。这样,中国两大史前文化的对立局面、传播路径与大致时间都得以明确。

二、安志敏对东西二元对立说的推翻

安志敏对东西二元对立说的推翻,可以从几个方面来看:一是对仰韶文化与龙山文化的关系提出了不同看法。1955年,安志敏跟随黄河水库考古工作队对河南三门峡水库区开展调查,发现古代遗址数百处,1956年开始进行有计划地发掘,庙底沟与三里桥是这时期发掘的两处重要新石器时代遗址,对明晰仰韶文化与龙山文化的内涵与关系有重要意义。两处遗址均发现龙山叠压仰韶的现象,各层出土器物也表现出不同风格。在庙底沟遗址中,仰韶层出土细泥红陶最多,但也发现了少量泥质灰陶、细泥黑陶;陶器纹饰出现篮纹与线纹交互的现象;器形中出现了杯、圈足器、器盖等物品,显示出龙山文化的因素。龙山层则表现出与“河南龙山文化”不同的特点,这里细泥黑陶出土极少,陶器质地与火候和仰韶文化相当,说明此地龙山时期烧窑技术尚比较原始,而器形中的尖底瓶、罐、鼎也带有明显的仰韶风格,所以安志敏认为庙底沟代表了仰韶到龙山的过渡形态,其器物上承仰韶,下启龙山。三里桥仰韶层出土彩陶较少,纹饰与器形也相对简单,与豫西地区相差较大,而和陕西半坡较为接近,但安志敏并不认为这是一种退化现象,而是它年代晚于庙底沟仰韶层的体现。龙山层则属于“河南龙山文化”范畴,该层陶器在质料、制法、纹饰、器形等方面都显示出与庙底沟龙山层不同,具有更加进步的特点,故安志敏相信“河南龙山文化”是由庙底沟二期发展而来。通过分析庙底沟与三里桥的器物特征,安志敏最终认为仰韶文化中的龙山文化特点,是龙山文化萌芽的显示,后者是继承前者进一步发展的文化。同时,他指出仰韶文化内涵丰富,经历了长时间发展,年代应当提早。

二是重新厘定了“仰韶文化”“龙山文化”及其他遗址器物的内涵。过去对仰韶文化与龙山文化的面貌一直未有清晰认识,多依据典型器物特征称仰韶文化为“彩陶文化”,称龙山文化为“黑陶文化”。但安志敏后来在庙底沟龙山层中也发现了彩陶,并发现以前被认为属于仰韶文化的石斧,这就说明彩陶、黑陶并不代表仰韶、龙山文化的全部内涵。结合不断发现的考古学材料,他对两种文化都做出了新的描述,认为仰韶文化以彩陶为突出特征,其纹饰经历了简单到复杂然后渐渐消逝的过程,而彩陶实际上未贯穿文化始终;龙山文化以灰陶为主要特征,后又出现轮制与蛋壳黑陶,并且还有个别铜器。

除此以外,安志敏还对过去发现的甘肃仰韶遗存与河南仰韶村遗存进行了重新梳理。安特生曾经因齐家文化未发现彩陶而将它置于河南仰韶期之前,后来夏鼐在齐家文化墓葬填土中发现了仰韶陶片,证明仰韶年代实际上早于齐家。安志敏在此基础上,又论述了它与陕西龙山文化的关系,认为它尽管具有突出的地域因素,但仍然属于龙山文化的变体,这有力证明了仰韶文化并非西来。而仰韶村,过去学者就对此地出土器物非常关注,但一直未能正确鉴别。安志敏通过比对相关材料,得出该遗址实际上包含了仰韶文化、庙底沟二期文化、“河南龙山文化”、东周四个时期的器物,并认为庙底沟与仰韶村地理位置相近,文化差距不会很大,明确指出安特生在发掘时将仰韶村地层弄混的缺陷。

三是对仰韶文化与龙山文化进行了类型划分。安志敏认为仰韶文化可大体分为北首岭、半坡、庙底沟、西王村四种类型,它们在陶器数量、花纹、器型方面都各具特征,并且在地理上交错分布,代表了文化处于不同时间下的形态。而甘肃仰韶文化,同样具有明显地域特征,它不仅包括从黄河中游而来的典型仰韶文化,也包括分布在甘肃、青海、宁夏一带的马家窑文化,可分为石岭下、马家窑、半山、马厂四个类型,传播范围实际上已经到达内蒙古南部。龙山文化在仰韶之后分布范围则更为广泛,其遗存以山东沿海、中原、江浙为主要区域,遍布黄河与长江流域,已到达甘青地区。这说明,仰韶文化与龙山文化的发展路线并不是自西向东或者自东向西那么简单。

三、梁、安二人的研究差异及背后原因

可以看到,梁思永与安志敏都发现了仰韶与龙山的叠压地层,但两人却做出了完全不同的解读,最终达到的学术目的也截然不同。

梁思永对后冈三叠层出土器物的解读侧重同类似文化比较,借助已经确定文化性质的考古遗存研究新发现的相关材料,实际上是很常见的做法,但忽视后冈仰韶遗物与龙山遗物的联系,使他无法勘破两者真实关系,最后采用传播、入侵等外部因素,从横向角度解释考古遗存的地理分布。不过值得注意的是,梁先生在分析龙山层与小屯层遗物时能够从相似角度探讨,对仰韶和龙山却少有这样,似乎已经默认了龙山与仰韶是同时代的两个系统,而与小屯存在沿袭。安志敏的解读则关注器物纵向对比,主要从器物自身演化角度解释考古遗存。他对庙底沟、三里桥不同文化层出土的器物进行了整体的纵向比较,然后又将它们与其他地区的相似遗存进行交叉比较,最终得出庙底沟器物是从仰韶过渡到龙山的结论,并发现两种文化也非一成不变,其内部具有不同类型。

另外,由于安特生关于仰韶文化的一系列观点在民国初年影响较大,后续研究绕不开他。从这方面来看,两位学者对安氏观点也表现出了不同态度。梁思永在讨论仰韶文化与龙山文化时,基本上已经默认了安特生的研究结论,只对仰韶文化年代做出了部分修订。而安志敏早在四十年代就已指出安特生仅依据陶器花纹进行分期断代的不合理,后又依靠实际发现指出安特生对甘肃仰韶文化的分期错误,以及仰韶村发掘中存在的问题。所以安特生对安志敏的研究,产生的影响实际上很小。

造成梁、安二人考古学研究差异的原因是复杂的。首先,民国前期新石器遗址与材料都很少,这是学者难以全面、深入认识考古学文化的一个重要原因,李济在《小屯与仰韶》中就曾表明目前对仰韶文化只有很粗浅的认识,须依靠大规模有计划的发掘才能获得整体的了解,而想要弄清中华原始文化的源头则须先将中国境内的新石器时代文化都探明,最终才能回答这个问题。这也反映出安特生当时仅依靠黄河中、上游发现的仰韶文化遗址认为中国彩陶文化源于西方,实际上不够严谨。

其次,考古学诞生初期研究方法与理论还未完善。这一时期,学界对考古学的学科认识尚不够全面,多数学者视考古学为搜集史料的手段、重建上古史的关键工具,这就使考古学与历史学紧密联系在一起,承担了证史、补史的重要使命,很难说梁思永对后冈三叠层的解释没有受到徐中舒、傅斯年影响。另外,此时考古类型学、地层学都尚未形成体系,研究理论也较为缺乏,学者对考古遗存的研究主要为族属认定,以及解释地理上的分布,表现出历史-文化主义的特征。

再次,梁思永未能打破东西二元对立说而是完善了它,实际上也是严谨对待科研的一种体现。因为我们在梁先生的著作中,可以看到他曾做出龙山器物对仰韶有承袭的推测,但最终因为缺少更多的地层学支撑,所以只能从当时普遍认可的传播、交流等外部因素解释。而安志敏先生认为龙山文化是由仰韶文化发展而来,依靠的也不仅仅是器物分析,还有大量的地层学证据。

四、小结

文化起源是考古学探索的重要课题,东西二元对立说则是考古学诞生初期,学者依据文献记载与考古材料首先提出的一种解释。它的提出源于否定安特生文化西来说,证明中国文化具有本土源头的思想动机,确立与推翻的过程则揭示了中国考古学在不同时期的发展特征。民国时期,梁思永通过后冈三叠层的发现与阐释构建了仰韶文化与龙山文化的传播路径,暗合傅斯年的夷夏东西说,反映了这一时期考古学研究的历史导向。五十年代以后,安志敏借助丰富的材料与地层证据,指出仰韶文化与龙山文化的真正关系,推翻了东西二元对立说,并且重新厘定了以往认识不足的诸多考古学遗存,反映出考古学的科学发展。东西二元对立说的出现与摒弃说明,考古学研究须尽可能搜集一切材料,并且高度重视它们的地层关系;同时须慎重对待文献,保持自身的独立性,才能不使其成为束缚思想的枷锁,而达到如虎添翼的效果。

作者系安徽大学历史学院硕士研究生