礼制的出现是中国古代社会踏入文明的重要标志,良渚社会作为早期中国礼制文明的先锋,是由玉器所表述的文明社会。

玉锥形器为良渚文化典型玉器,未见文献著录,因其用途不一,依据形制特征定名。在墓葬中主要存在三种使用方式:第一种为单数成组放置于墓主人头部,尖端朝上,其中一件最长,其余成对渐短;第二种为单件放置于墓主人身侧;第三种为随葬于觚旁。

玉器的形制造型主要受到功能用途、制作工艺和文化传统等因素的制约,良渚文化墓葬墓主人头部成组玉锥形器以不同规格的数量与形制配置,标示墓葬等级与墓组单位,从宏观聚落等级与微观聚落布局两个角度,勾勒出良渚古城及周边地区层次分明的社会结构。

图片

图片

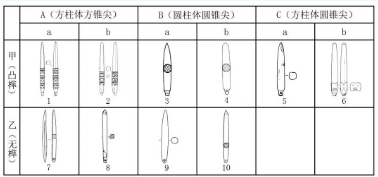

一、玉锥形器的形制分类

玉锥形器主要由榫头、锥体和锥尖组成,根据有无明显凸出的榫头分为甲类凸榫和乙类无榫。每类可以锥体和锥尖的形态分为A型方柱体方锥尖、B型圆柱体圆锥尖和C型方柱体圆锥尖。每型又依据锥体与锥尖之间是否明显内收形成折棱,细分为a、b两个亚型。(图一)

图一 良渚文化玉锥形器分类图

1、5、6.瑶山(M7:22、M8:31、M2:11) 2、9.反山(M17:13、M18:3) 3、10.卞家山(M47:6、M11:5) 4.文家山M1:39 7.官井头M64:37

8.庙前M7:8

二、成组玉锥形器具有标示墓葬等级的功能

用钺墓葬以墓主人头部成组玉锥形器的数量标示墓葬等级,有序的配置规格呈现出良渚古城及周边地区层次分明的等级格局。

1.成组玉锥形器与墓葬等级的对应关系

在良渚文化高等级大墓的玉礼器组合中,玉璜与玉石钺不共存,当为墓主人性别指征物。玉琮、玉璧、玉璜(或玉钺)共出的墓葬随葬品最为丰富,其他玉礼器均与其具有固定的伴存关系,故以上述四种玉礼器为主要标准,将良渚古城及周边地区良渚文化墓葬划分为五个等级。

以瑶山、反山遗址为例,第一等级墓葬随葬玉琮、玉璧、玉璜(或玉钺),随葬品总数在100件/组以上。第二等级墓葬随葬其中之二,随葬品总数在50—100件/组之间。第三等级墓葬随葬其中之一,随葬品总数在20—50件/组之间。第四等级墓葬仅随葬一件玉冠状器,随葬品总数在20件/组以下。第五等级墓葬仅随葬小件玉饰和陶石器。其中,瑶山遗址不见玉璧,M7、M10、M12与反山遗址第一等级墓葬的随葬品种类和数量不相上下,且皆出土成组玉半圆形饰,归为同级墓葬。

墓主人头部成组玉锥形器仅出土于用钺的男性墓葬,依墓葬等级由高至低逐级形成单数排列的有序规格,进而印证以上等级划分标准的客观性。同时,不同遗址的配置层次凸显瑶山、反山遗址在良渚古城及周边地区的核心地位,第一、二等级墓葬出土成组玉锥形器的数量最多且饰纹,同为良渚古城内的姜家山遗址同级墓葬稍显逊色。(表一)

等级 | 墓葬 | 墓主人头部成组玉锥形器 |

一 | 瑶山M7、10、12 反山M12、14、16、20 | 9至11件饰纹、素面均见 |

姜家山M1 | 7件素面 |

二 | 瑶山M2、9 反山M17 | 7件饰纹、素面均见 |

姜家山M6 | 5件(未发表) |

三 | 瑶山M3、8 反山M15、18 | 3至7件素面 |

姜家山M2、13 | 5件(未发表) |

四 | 文家山M16 仲家山M4 | 3件素面 |

黄路头M21 | 2件素面 |

五 | 略 | 1至3件素面 |

表一 良渚文化早期晚段至中期阶段良渚古城及周边地区

各级墓葬墓主人头部成组玉锥形器配置表

2.等级标示功能的应用范围

成组玉锥形器的等级标示功能主要存在于良渚文化早期晚段至中期阶段良渚古城及周边地区的用钺墓葬。这一时空区域内发表的遗址有瑶山、反山、姜家山、文家山、卞家山、仲家山、庙前、黄路头和上口山遗址等地。另外,古城东部后头山M9还见有5件一组,但与墓葬等级无关,已超出功能应用的空间范围。

至良渚文化晚期,除黄路头M18之外,良渚古城及周边地区已基本不出土成组玉锥形器,太湖东部福泉山遗址偶见,与石钺无伴存规律,也与墓葬等级无关。伴随着成组玉锥形器丧失标示墓葬等级的功能,太湖东部、北部聚落崛起,良渚社会内部权力结构剧变,由以良渚古城为中心的单核格局裂变为多核并立。

三、成组玉锥形器具有标示墓组单位的功能

一段时期内延续不断埋入墓葬的墓地应为稳定的社会群体规划而成,作为社群身后所居之所,其布局结构当为生前社会关系的映射。卞家山遗址揭示出的良渚文化墓葬年代连贯、分布有序,大多处于良渚文化早期晚段至中期阶段,墓地具有独立完整的分布格局,可以墓主人头部成组玉锥形器辨识的墓组单位,当有其所对应的社会单元。

1.成组玉锥形器与墓组单位的对应关系

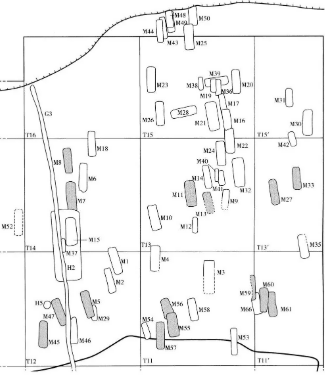

卞家山遗址墓葬大致分为朝南和朝北两种头向,墓主人头部随葬玉锥形器的墓葬均为头向朝南,玉锥形器皆为素面。除M32为第三等级,M46为第四等级之外,其余墓葬均为第五等级。

T12-T11-T11’内墓葬可依据墓主人头向、头部成组玉锥形器以及其他随葬品的配置情况区别为南排西组、南排中组和南排东组,各墓组主要包含一座朝南和两座朝北的墓葬。其中头向朝南的M5、M57、M60墓主人头部均随葬3件甲Bb型成组玉锥形器,且腹部或脚部另配1件甲Bb型,墓室中部各出土1件石钺,墓室北部皆放置鼎、豆、罐等陶容器各1件。其余头向朝北的墓葬墓室中部均配1件甲B型玉锥形器,且M47、M56、M61还伴有1件漆觚出土。

北部T14-T13-T13’内墓葬也可划分为北排西组、北排中组和北排东组,各墓组以一座朝南和一座朝北的墓葬为核心。其中头向朝南的M7、M11、M27墓主人头部均为1件甲Bb型和1件乙B型玉锥形器组合随葬,墓室中部都出土1件石钺或石刀,墓室北部皆见鼎、豆、罐各1件。其余头向朝北的M8、M13、M33墓主人头部均放置1件陶盆。(表二、图二)

图二 卞家山遗址墓葬分布图

北排西组:M7、M8 | 北排中组:M11、M13 | 北排东组:M27、M33 |

M7 | 头向南 头部2件成组玉锥形器(甲Bb、乙Ba) 墓室中部1件玉锥形器(甲Bb) | M11 | 头向南 头部2件成组玉锥形器(甲Bb、乙Bb) 墓室中部1件玉锥形器(乙Bb) | M27 | 头向南 头部2件成组玉锥形器(甲Bb、乙Ba) |

墓室北部鼎豆罐各1件 墓室中部1件石钺 | 墓室北部鼎豆罐各1件 墓室中部1件石钺 | 墓室北部鼎豆罐各1件 墓室中部1件石刀 |

M8 | 头向北 头部1件盆 | M13 | 头向北 头部1件盆 | M33 | 头向北 头部1件盆 |

南排西组:M5、M47、M45 | 南排中组:M57、M56、M55 | 南排东组:M60、M61、M59 |

M5 | 头向南 头部3件成组玉锥形器(甲Bb) 腹部1件玉锥形器(甲Bb) | M57 | 头向南 头部3件成组玉锥形器(甲Bb) 脚部1件玉锥形器(甲Bb) | M60 | 头向南 头部3件成组玉锥形器(甲Bb) 墓室中部1件玉锥形器(Bb) |

墓室中部1件石钺 脚部鼎豆罐双鼻壶各1件 | 墓室中部1件石钺 脚部鼎豆罐各1件 | 墓室中部1件石钺 墓室北部鼎豆罐盆各1件 |

M47 | 头向北 墓室中部1件玉锥形器(甲Ba) | M56 | 头向北 墓室中部1件玉锥形器(甲Bb) | M61 | 头向北 墓室中部1件玉锥形器 |

墓室中部玉锥形器旁1件漆器 | 墓室中部玉锥形器旁1件漆觚 | 墓室中部玉锥形器旁1件漆觚 |

M45 | 头向北 墓室中部1件玉锥形器(甲B) | M55 | 头向北 墓室中北部1件玉锥形器(甲Bb) | M59残 | 头向北 |

表二 卞家山遗址墓主人头部成组玉锥形器

及其他随葬品配置与墓组单位对应表

2.墓组单位所代表的社会单元

卞家山遗址墓地具有“墓地—墓排—墓组”三个层级,墓地至少分为南北两排,各排均可辨识出三个墓组。同排墓组应为并列关系,具有相似的墓葬构成与成组玉锥形器的形制数量配置。随葬石钺的墓葬基本为头向朝南,随葬纺轮的墓葬大多为头向朝北,石钺与纺轮不共存,且这两种生产工具在环太湖地区与墓主人性别高度相关,俨然已显现出男性使用石钺与女性使用纺轮的生产分工,故可推测朝南墓葬均为男性墓,朝北墓葬均为女性墓。

包含朝南与朝北的墓葬的墓组可能为社群的最小经济单元——“家庭”,保安桥台Ⅰ即见类似墓组,也可类比普安桥、仙坛庙遗址等地的成排土台,墓葬围绕多个并列土台之上的房址成组分布。对比陶器形制,南排墓组的年代略晚于北排,或为并存三个家族的自然延续。

对良渚社会用玉内涵与功能的探究,进一步揭示出早期中国文明的本质,即以血缘组织为基础的礼制文明。用玉制度为良渚礼制文明的核心,用玉组合为良渚玉礼文明的外在体现。墓主人头部成组玉锥形器以不同数量和形制规格,标示墓葬等级与墓组单位,从宏观聚落等级与微观聚落布局两个角度,勾勒良渚古城及周边地区的社会结构。

作者单位:吉林大学考古学院