文博信息

南湾子北遗址出土石雕人像发微

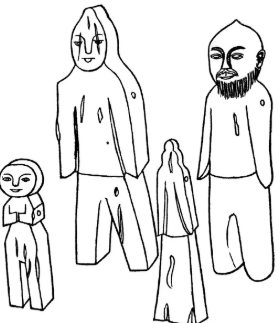

摘要: 2016年发掘的赤峰市翁牛特旗南湾子北遗址F2内出土了两尊石雕人像(图一),这是继林西县白音长汗遗址(图二)之后第二次经过科学发掘出土的兴隆洼文化晚期圆雕石人像,也是兴隆洼文化遗址中首次发现的以组合形式存在的石人像。特别是其中一尊人像的嘴部和眼部还镶嵌蚌壳,以示口、目,可谓极为罕见。正因如此,二者的出土十分引人瞩目。最近发表的相关文章 ...

2016年发掘的赤峰市翁牛特旗南湾子北遗址F2内出土了两尊石雕人像(图一),这是继林西县白音长汗遗址[1](图二)之后第二次经过科学发掘出土的兴隆洼文化晚期圆雕石人像,也是兴隆洼文化遗址中首次发现的以组合形式存在的石人像。特别是其中一尊人像的嘴部和眼部还镶嵌蚌壳,以示口、目,可谓极为罕见。正因如此,二者的出土十分引人瞩目。最近发表的相关文章对这两尊珍贵的石人像作了较为详细的介绍,并提出二者可能是南湾子北遗址兴隆洼文化先民供奉的祖先形象[2]。读来颇受启发,在此基础之上,笔者拟结合东北地区民族学材料对兴隆洼文化石雕人像的性质做进一步的对比分析,以期为这一问题的解决提供线索。同时将这类造像置于跨区域的大的空间背景中进行观察,旨在揭示出其所蕴含的早期中西文化交流信息。

图一 南湾子北遗址出土石雕人像

图二 白音长汗遗址出土石雕人像

一

从石雕人像的性别特征来看,目、口嵌蚌者为女性,另一尊为男性[3]。毋庸置疑,这种无实用功能的特殊雕像绝非普通生活用器,而是带有鲜明的仪式性及象征性色彩。必须要承认的是,精神与思想层面的问题并不是考古学擅长的研究领域。不过借助于“活的考古学材料”即民族学资料,我们还是能够获得破解这类石雕人像性质之谜的启示。众所周知,在考古学与民族学类比研究时,对比材料的选择是一个颇为关键的问题。就本文而言,我们将主要选取中国东北地区近现代的民族学材料,这是因为这两种比较对象处于大体相同的地理单元之内,创造它们的人群身处相似的自然环境之中,并经营着相近的生业模式,因而更加具有可比性和可信度。

凌纯声先生在其名著《松花江下游的赫哲族》一书中对赫哲人的生活作了详细的记述,赫哲族信奉萨满教,而萨满的职责就是为人治病、驱灾、请神及求福等。“石头公公”和“石头婆婆”是赫哲族供奉的神物(图三),两尊石像供奉在一个木制神庙内。如果萨满看出病人身中邪魔时,乃求“石头公公”捕拿鬼怪[4]。由此可见,这类两性石像在赫哲人那里实际上是一种庇护神。此外,民族工作者于1958年对黑龙江抚远县街津口村赫哲族调查时,村北山坡上还有一座小庙,里面供奉着男女石头神像[5],遗憾的是调查者对于神像的具体身份未做说明。由于上述两条文献记录的是同一个民族的信仰习俗,加之男女石质神像的组合形式也是相同的,推测二者的具体功用也可能是一致的。

图三 赫哲族的“石头公公”和“石头婆婆”

需要说明的是,赫哲族的男女两性神像除石雕外还有木雕的,二者所扮演的角色也存在差异。例如佳木斯市博物馆就收藏有一批赫哲族神像,其中的祖宗神有男女之分,头顶平者为男性祖先,头顶尖者为女性祖先,平时供在西炕墙的搁板上面[6]。可见,这种木雕男女神偶即是祖先的形象。耐人寻味的是,分布位置偏西的达斡尔族、鄂伦春族和鄂温克族少见石质神像,但普遍供奉木雕神像,且所象征的多为男女两性祖先神。

达斡尔族供奉的神像极为丰富复杂,包括天神及祖先神等,以人为原型的木质神像既有仅表现头部的,也有表现人体全身的[7]。据宋兆麟先生介绍,内蒙古鄂伦春族自治旗鄂伦春人的木雕祖先神偶都是成双成对的,即男女神像(图四)。区别在于有无胡须,服饰上也存在一定差别[8]。内蒙古额尔古纳旗奇千乡鄂温克族所崇拜的诸多神灵中,主要的神是祖先神“舍卧刻”,系木雕人偶,一男一女[9]。此类材料甚多,在此不再泛举。由以上所列材料来看,这些少数民族广泛盛行木雕男女神像所承载的祖先崇拜,表现出对于自身血脉渊源的强烈认同。

图四 鄂伦春族的男女祖先木雕神像

那么,南湾子北遗址出土的两尊石人像代表的究竟是哪一类神灵?是像赫哲族的石雕人像一样作为庇护神,还是像上述民族中的木雕神像一样作为祖先神,抑或是兼而有之。坦率地讲,尽管上文不厌其烦地罗列了多条民族学对比材料,但我们也不敢奢望在这样一篇短文中对就这样一个复杂的问题给出明确且肯定的结论,毕竟横亘在古今之间长达七千多年的巨大鸿沟使得这一问题的解决本身就是困难重重。但至少可以肯定的是,以上所作的分析能够为该问题的破解提供一些有益的、值得关注的线索,循此路径或许能够不断地朝着历史的真实走近,如此本文的写作目的也就基本达到了。

二

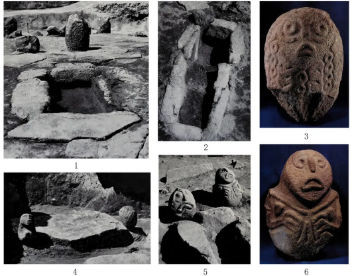

石雕人像的盛行是新石器时代的辽西文化区一个十分显著的文化特征,自兴隆洼文化至红山文化的两千余年呈连续发展之势,发现数量之多与延续时间之长放在全国范围来看也是十分少见的。事实上,在相当于兴隆洼文化这一阶段,欧洲东南部巴尔干半岛地区也存在雕琢石质人像的文化传统。位于多瑙河畔的莱潘斯基维尔(Lepenski Vir)遗址[10]因其极富特征的梯形建筑和居住面上发现的众多石雕像而闻名于世,据介绍,该遗址出土的雕塑大致可分为三种,一种是突出表现人的头部,一种是抽象的图案化形象,还有一种是象征性或半象征性的形象(图五)。

54号房址方形石板灶后面立置两尊石雕像(图五,1),一尊较为完整,属于上述的抽象图案化形象,另一尊则残损严重,形象难辨。28号房址灶的后面有一个大的石“桌”,一侧有一尊石雕人像,另一侧有一尊形象不明的石雕(图五,4)。51号房址长方形石板灶的一角置一尊象征女性的石雕像(图五,2),44号房址发现仅表现头部和表现全身的人像并排立置的现象(图五,5)。该遗址出土石雕人像较为丰富,在此不再一一举例说明。行文至此我们不禁追问,其与兴隆洼文化是否存在联系呢?对此不妨作些比较分析。

图五 莱潘斯基维尔遗址出土石雕像

第一,从造型特点来看,莱潘斯基维尔遗址出土石雕人像注重表现头部而疏于体现四肢,这一点与兴隆洼文化石雕人像相同。第二,从出土情景来看,无论是早年发掘的白音长汗遗址还是近年发掘的南湾子北遗址,石雕人像均位于方形石板灶的后方。令人震惊的是,莱潘斯基维尔遗址的石像竟也大都立置于方形或长方形石板灶的一侧,既有单尊树立也有两两成对的情况。这或许暗示着灶旁是房屋内最为尊贵的位置,或者这些人像本身就与火存在一定程度的关联。第三,从绝对年代来看,莱潘斯基维尔遗址房址内采集十余例木炭标本的碳十四测量结果集中在距今7000左右,与兴隆洼文化晚期年代重合。第四,从地理位置来看,上述遗址虽然空间距离遥远,但几乎处于完全相同的纬度带上,这也同样引人深思。总之,如此之多的共性特征显然不宜简单地解释为巧合,这些现象很可能说明早在距今7000年以前,两地之间已经建立起了远距离的文化联系。如果这种推测无误的话,那么这些线索的梳理对于早期中西文化交流的研究当具有十分重要的价值与意义。

苏秉琦先生很早就认识到,赤峰市阿鲁科尔沁旗出土红山文化彩陶罐上的菱形方格纹来自中亚大陆,他据此一针见血地指出“这意味着五六千年以前,这里是西亚和东亚文化的交汇地带和熔炉”[11]。这种高屋建瓴的观点为从世界史的角度研究红山文化以及中国史前文化提供了指引,对此郭大顺先生曾做过十分精到的论述[12]。基于以上对于石雕人像的比较分析我们倾向于认为,辽西地区与西方地区文化互动关系建立的时间不但可能在红山文化的基础上向前追溯,甚至在空间范围上也不局限在中亚,而是继续向西到达欧洲东部,如此便极大地增进了我们对于东西方之间文化往来历史的认识。正是因为两地间源远流长的文化联系,所以近年发掘的朝阳市半拉山红山文化墓地[13]中出土的那种具有明显西方人种特征的石雕人像也就不足为奇了,这也正是中华文明具有突出包容性的生动体现。

作者单位:吉林大学考古学院

参考文献 可上下滑动查看

[1]内蒙古自治区文物考古研究所:《白音长汗——新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社,2004年。

[2]魏巍:《南湾子北遗址兴隆洼文化石人像与祖先崇拜》,“文博中国”公众号2024年5月8日。

[3]刘江涛:《赤峰市翁牛特旗南湾子北兴隆洼文化遗址》,《中国考古学年鉴(2017)》,中国社会科学出版社,2018年。

[4]凌纯声:《松花江下游的赫哲族》,国立中央研究院历史语言研究所单刊甲种之十四,1934年。

[5]《民族问题五种丛书》黑龙江省编辑组:《赫哲族社会历史调查》,黑龙江朝鲜民族出版社,1987年。

[6]贺春艳:《赫哲族人的万物有灵观——从馆藏的神偶看赫哲族的精神信仰》,《文物鉴定与鉴赏》2017年第11期。

[7]内蒙古自治区编辑组:《达斡尔族社会历史调查》,内蒙古人民出版社,1985年。

[8]宋兆麟:《最后的捕猎者》,山东画报出版社,2001年。

[9]内蒙古自治区编辑组:《鄂温克族社会历史调查》,内蒙古人民出版社,1986年。

[10]Dragoslav S, Translated by Edwards Lovett F. Europe’s First Monumental Sculpture: New Discoveries At Lepenski Vir. New York: Stein and Day, 1972.

[11]苏秉琦:《论西辽河古文化——与赤峰史学工作者的谈话》,《华人·龙的传人·中国人——考古寻根记》,辽宁大学出版社,1994年。

[12]郭大顺:《从世界史角度研究红山文化》,《第八届红山文化高峰论坛论文集》,辽宁大学出版社,2014年。

[13]辽宁省文物考古研究所、朝阳市龙城区博物馆:《辽宁朝阳市半拉山红山文化墓地的发掘》,《考古》2017年第2期。