文博信息

辛维廉|古代于阗的一部史诗:重构《赞巴斯特之书》

讲座开始之前,范晶晶老师简要介绍了辛维廉教授的研究领域与成果,北京大学外国语学院段晴教授生前对《赞巴斯特之书》(以下简称《赞书》)的翻译和研究,以及在整理段老师遗作的过程中辛教授提供的帮助。

讲座内容分为两个部分,第一部分是对《赞书》的整体介绍,第二部分考察主要写本之外的残片及其价值。

《赞书》是以早期于阗语写就的长诗。于阗语属于伊朗语支,是塔克拉玛干沙漠南部于阗王国所使用的语言。于阗语文献主要为公元5-10世纪的婆罗谜字体写本和文书,早期文献大多来自于阗地区,晚期文献则来自敦煌千佛洞。于阗语被划分为至少两个阶段,即早期于阗语和晚期于阗语。《赞书》虽以早期于阗语写成,却也夹杂来自作者时代口语的晚期于阗语形式。

关于《赞书》的年代,通过对现存最早一叶的字体学分析,可知其成书年代不晚于公元5世纪。因而《赞书》是现存于阗语文献中最古老、最长和最重要的之一。

《赞书》曾被形容为大乘佛教的教理手册,然而其内容实则丰富多元。至公元5世纪,于阗已成为大乘佛教的主要中心之一,在佛教从印度向中国和西藏传播的过程中发挥了重要作用。《赞书》中的部分章节确实阐述了大乘教理,有时还带有强烈的论战色彩,如第13章。但此外还有一些章节涉及历史与传说,如第23章中优填王(Udayana)令造佛像之事,以及终章中对佛教起源的叙述和对未来佛法衰微的预言。

这部书的原名不详,而哈罗德·贝利爵士(Sir Harold Bailey)建议称之为《赞巴斯特之书》,乃是因为保存最好的抄本是由一位名为赞巴斯特的官员命人书写的。遗憾的是,我们对《赞书》的作者一无所知,尽管他经常提到自己和所做的工作。作者似乎把让同胞们理解大乘佛教视为己任,他在第23章中抱怨道:于阗人更喜欢以印度语而非自己的语言听法,尽管他们并不能完全理解印度语。

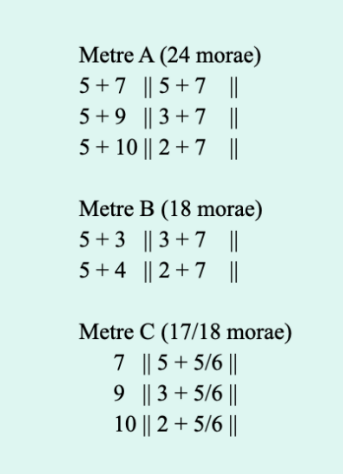

《赞书》作为一部诗篇,共使用了三种不同的诗律,很可能改编自印度的模板。辛教授指出,这三种诗律都是基于定量的,即音时(mora)的原则。长音节或重音节计两个音时,短音节或轻音节计一个音时,二者有韵律地交替。每节诗有固定的音时数,而音节数则不尽相同。此外,诗句中的某些部分不仅需要特定的音节序列,还需要特定音节上的韵律重音。

尽管基于印度佛典的内容,但《赞书》仍然是于阗语的原创之作。全书仅一小部分可视为松散的翻译,例如段晴教授所分析的《赞书》第三章及其汉文平行文本《大方广佛花严经修慈分》(T 306)。

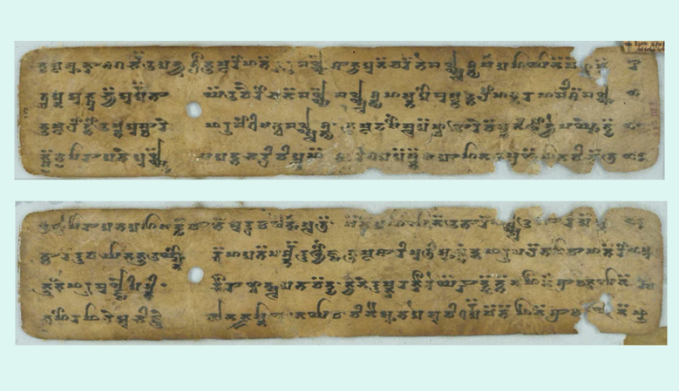

关于《赞书》的文献留存情况,目前并没有完整的抄本。保存最完整的写本(以下称为一号写本)可能抄于7或8世纪,现存211叶,分散于世界各地。其中最先为人所知的一叶由美国地理学家埃尔斯沃思·亨廷顿(Ellsworth Huntington)于1905年发现于和田以东的喀达里克(Khadaliq)遗址。这也是该写本中唯一记录有明确发现地点的一叶。此后该写本经历了寻宝者的盗掘和文物贩子的拆分倒卖。一号写本的第一个校勘本由恩斯特·洛伊曼(Ernst Leumann)所著,于1933-1936年由其子摩奴·洛伊曼(Manu Leumann)出版,此时共计186叶。1968年,恩默瑞克(R. E. Emmerick)将新出材料纳入了现在的标准版本,共计207叶。2015年,段晴教授发表了中国国家图书馆所藏的一组残片。辛教授在2023年的文章中将它们缀合为两叶残片,并将在今年发表保存良好的另外两叶。至此,一号写本现存共211叶。除此之外,还存在许多其他写本的残片,这是本场讲座第二部分的关注点。

目前已知《赞书》至少有24章。由于一号写本最后一叶的背面是空白的,所以现存的最后一章也就是《赞书》文本的终章。然而文本第一章的情况却不甚明晰。根据写本的叶号可以算出,现存的第一章开始于写本第143叶的背面。洛伊曼父子认为,在此之前还有许多散佚的章节。而恩默瑞克及其学生玛吉(Mauro Maggi)则倾向于认为现存的第一章即文本的初章,至于为何没有从写本的第一叶开始书写,则可以考虑许多于阗语写本是由诸多不同文本杂糅而成的。辛教授指出洛伊曼父子是正确的。这一判断的依据并非新发现,而是来自一个多世纪前就发现的残片。但这些残片的重要性长期被人忽视,或是未被识别出属于《赞书》,或是关键细节被误读或忽略了。

在展开对残片的讨论之前,还需要简单介绍《赞书》诸写本的形态特征。最重要的特征是除个别例外,每一行写一颂诗,分为四栏。这一书写布局不见于其他的于阗语诗歌,因而可作为识别《赞书》写本的判断标准之一。此外,已知的所有《赞书》写本都书写于贝叶形的纸张上,在靠左四分之一处有一个小孔,用于穿绳固定。文本以婆罗谜字体从左向右书写。每叶从下往上翻页,叶号写于每叶正面左侧边缘的中间。每章没有标题,但都以siddham(成就)开头,从1开始记录颂数,并在每章末尾的颂数后写两竖。颂数写于每行末尾,但时常省略百位数,甚至十位数。关于行数,绝大多数写本为每叶五行或六行,少数为八行,仅一份为四行。一号写本为每叶六行,但恩斯特·洛伊曼早已指出其底本应为每叶五行。

尽管基于印度佛典的内容,但《赞书》仍然是于阗语的原创之作。全书仅一小部分可视为松散的翻译,例如段晴教授所分析的《赞书》第三章及其汉文平行文本《大方广佛花严经修慈分》(T 306)。

关于《赞书》的文献留存情况,目前并没有完整的抄本。保存最完整的写本(以下称为一号写本)可能抄于7或8世纪,现存211叶,分散于世界各地。其中最先为人所知的一叶由美国地理学家埃尔斯沃思·亨廷顿(Ellsworth Huntington)于1905年发现于和田以东的喀达里克(Khadaliq)遗址。这也是该写本中唯一记录有明确发现地点的一叶。此后该写本经历了寻宝者的盗掘和文物贩子的拆分倒卖。一号写本的第一个校勘本由恩斯特·洛伊曼(Ernst Leumann)所著,于1933-1936年由其子摩奴·洛伊曼(Manu Leumann)出版,此时共计186叶。1968年,恩默瑞克(R. E. Emmerick)将新出材料纳入了现在的标准版本,共计207叶。2015年,段晴教授发表了中国国家图书馆所藏的一组残片。辛教授在2023年的文章中将它们缀合为两叶残片,并将在今年发表保存良好的另外两叶。至此,一号写本现存共211叶。除此之外,还存在许多其他写本的残片,这是本场讲座第二部分的关注点。

目前已知《赞书》至少有24章。由于一号写本最后一叶的背面是空白的,所以现存的最后一章也就是《赞书》文本的终章。然而文本第一章的情况却不甚明晰。根据写本的叶号可以算出,现存的第一章开始于写本第143叶的背面。洛伊曼父子认为,在此之前还有许多散佚的章节。而恩默瑞克及其学生玛吉(Mauro Maggi)则倾向于认为现存的第一章即文本的初章,至于为何没有从写本的第一叶开始书写,则可以考虑许多于阗语写本是由诸多不同文本杂糅而成的。辛教授指出洛伊曼父子是正确的。这一判断的依据并非新发现,而是来自一个多世纪前就发现的残片。但这些残片的重要性长期被人忽视,或是未被识别出属于《赞书》,或是关键细节被误读或忽略了。

在展开对残片的讨论之前,还需要简单介绍《赞书》诸写本的形态特征。最重要的特征是除个别例外,每一行写一颂诗,分为四栏。这一书写布局不见于其他的于阗语诗歌,因而可作为识别《赞书》写本的判断标准之一。此外,已知的所有《赞书》写本都书写于贝叶形的纸张上,在靠左四分之一处有一个小孔,用于穿绳固定。文本以婆罗谜字体从左向右书写。每叶从下往上翻页,叶号写于每叶正面左侧边缘的中间。每章没有标题,但都以siddham(成就)开头,从1开始记录颂数,并在每章末尾的颂数后写两竖。颂数写于每行末尾,但时常省略百位数,甚至十位数。关于行数,绝大多数写本为每叶五行或六行,少数为八行,仅一份为四行。一号写本为每叶六行,但恩斯特·洛伊曼早已指出其底本应为每叶五行。

随后在评议与讨论环节中,荣新江老师和范晶晶老师都高度评价了辛教授在《赞书》上的研究成果和学术价值。范老师首先就《赞书》中提到的“罽宾语”以及于阗的翻译活动是否受汉地影响提出问题。辛教授认为由于缺乏相应的文献,难以判定“罽宾语”的所指,而且作者也未必有明确的概念,可能只是以罽宾为例进行论述。此外,许多于阗僧人在佛典汉译的过程中发挥了重要的作用,但反方向的影响暂时还没有确切的证据。之后,范老师和辛教授就晚期于阗语版本的《罗摩衍那》以及《赞书》对梵语两大史诗的消极态度展开了讨论。此外,现场师生还就《赞书》的作者、抄手和读者等方面提出诸多问题,辛教授也一一作出回应。本场讲座在热烈的讨论氛围中圆满结束。