丝路资讯

域外考古周记·哈萨克斯坦篇(4)丨追迹草原丝路 传颂古今情谊

追迹草原丝路 传颂古今情谊

8月初到达哈萨克斯坦后,对拉哈特遗址再调查、发掘伊塞克M8、恰伦河流域的区域调查等相关工作齐头并进。转眼间,就到了10月下旬,回国的时间悄然而至。经过双方的密切协作与队员们的共同努力,年度工作计划全部得以顺利实施,相关任务也圆满完成,取得了可观的成果。

心中想得到,考古才能挖得到

陕西省考古研究院与伊塞克国家历史文化博物馆最初的合作,便是联合考古发掘拉哈特古城遗址,旨在探究其内涵、时代以及属性,更重要的是,我们希望通过长时间合作,深入了解该遗址的区域范围、布局结构等信息。

自2017年起,每年前往哈萨克斯坦的首要工作便是在拉哈特遗址开展考古发掘,推进和深化相关研究。今年的目标非常明确,就是在拉哈特一号高台东南约140米处发掘,以探寻拉哈特遗址核心区域的东界。

考古虽为探索未知领域,但也需要有预见性的规划,只有心中有所想,才能在实际挖掘中有收获。选择在东南区域布设探方,是基于团队的判断:该区域靠近拉哈特河(水源所依),且阳光充足、避风良好,同时还是从东侧通往拉哈特遗址一号高台的重要通道,因此极有可能存在人类活动留下的遗迹。

于是,我们在2023年发掘区东侧继续向东布设探方4个,并在约100平方米区域内清理出了灰坑19座,出土陶片、骨块、骨器、石块、石器等,遗存时代大约可以追溯到公元9至12世纪。尽管这次揭露的遗址面积不大,遗迹和遗物也不算特别丰富,但可喜的是验证了我们之前的推测和判断,为掌握拉哈特遗址的分布范围和布局提供了宝贵的第一手资料。虽然工作量不大,但学术意义重大。

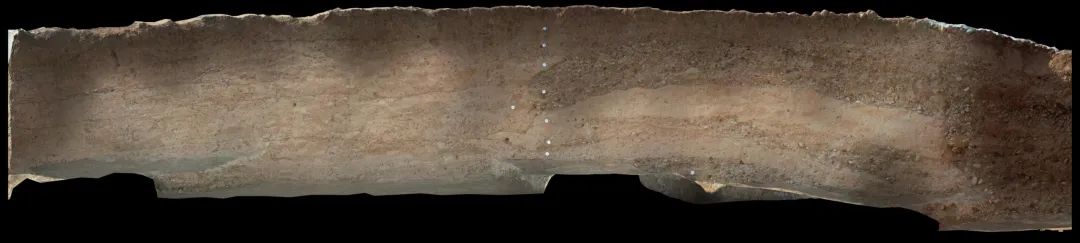

伊塞克大墓M8本年度发掘区

伊塞克大墓M8

M8发掘区北壁剖面

M8发掘区西壁剖面

M8发掘区西南壁剖面

伊塞克M8发掘现场,

拉通中哈两国千年友好

伊塞克大墓M8位于伊塞克国家历史文化博物馆西侧约300处,其封土高约7米,直径约60米。自2019年起,该墓葬的发掘工作持续至今。在发掘初期,考古团队布设南北向长方形探沟,进行解剖式清理,初步揭示了墓葬大型封堆的构筑流程。遗憾的是,墓室曾不止一次遭受过严重盗掘,仅遗留下一些青铜棺钉和因火烧而炭化的椁木块。

今年的发掘成果振奋人心。主要清理了大墓封堆的西南区域,进一步探究了封堆的形制结构及其构筑过程。通过发掘,确认封堆采用逐层弧状堆积的方式构建而成,最外层为卵石层,其下多层是颜色与质地各不相同的砂石沙土层。在一些堆积层的表面,还发现了踩踏土层,这是人工搬运砂土堆筑坟冢的直接证据。凝视着这些踩踏面,仿佛能让我们穿越时空,亲眼目睹当年人们负重攀行、堆筑坟冢的生动场景,这或许正是透物见史的体现。

考古工作的新发现总是伴随着新遗憾,并非所有问题都能找到确切答案。在伊塞克M8大墓的西南区域,发现了一条东北—西南走向的长条形通道,一端通向墓室,一端通向封堆外,局部打破封堆。针对这一发现,当地学者间存在较大分歧:一些认为是墓道,而另一些则认为是盗洞。根据地层关系的分析,考古队更倾向于认为这是一条盗洞,但究竟是盗洞还是墓道,还需进一步工作加以解决和确定。

伊塞克M8发掘现场就是联合考古队与哈萨克斯坦乃至世界考古学家的会客厅。9月25日,哈萨克斯坦的考古学家阿尔曼·贝森沃夫先生在阿拉木图参加马古兰考古研究所召开纪念K.阿基舍夫诞辰100周年会议之际,专程前来参观由中哈联合考古队正在发掘的伊塞克M8。老人家看到中哈两国联合考古发掘成果很是高兴,他一边仔细查看发掘情况,一边与考古队员们亲切交谈,彼此间仿佛没有语言上的隔阂。中哈联合考古队丁岩队长不禁感慨到:天下考古是一家。这次访问不仅加深了双方的友谊,也极大鼓舞了我们继续在哈萨克斯坦这片土地上开展考古工作的信心和决心。

据阿尔曼·贝森沃夫先生回忆,自大学毕业后,他便追随著名考古学家K.阿基舍夫和彼根那达先生在伊塞克地区从事考古工作,期间发生了许多趣事。当时还是小伙子的他,经常在晚饭后被两位前辈派去附近的商店买酒,并准备些小菜或者干脆无菜下酒,大家聚在一起愉快地聊天、饮酒,谈论古今,俯仰天地,生活总是那么无忧无虑,仿佛人生永远不会老去,快乐也没有尽头。确实,考古人与酒之间似乎总有着一种难以言喻的缘分。阿尔曼·贝森沃夫先生笑容满面,语调轻快地讲述着几十年前的故事,回忆的画面太有感染力,也实在鲜活,让我们似乎亲临其境。

站在M8大墓的封堆顶部,阿尔曼·贝森沃夫先生说到,从脚下到远处东南方向的山脚曾遍布着无数大大小小的封堆,他们曾在这片区域进行过深入的调查与发掘。然而,随着村庄的扩张和田地的开垦,小封堆已经逐渐消失不见,大封堆也变得零零星星。他讲述时已经完全沉浸在往昔的岁月之中,一半是对逝去时光的怀念,另一半则是对社会变迁的感慨。

谈及中哈两国的关系,老人家特别指出,两千年来,中哈两国一直是好邻居、好朋友。他深情地表示,我们一定要将这种友好关系传承下去。提及此处,老人的声音愈发高亢,语调也更加饱满。中哈联合考古工作的开展,让两国之间的友谊更加具体化了。

丁岩与馆长古丽米拉在伊塞克大墓M8发掘现场交流

伊塞克大墓M8发掘 (1)

伊塞克大墓M8发掘 (2)

栽棵友谊树,

见证“一带一路”倡议下的硕果

10月中旬,考古队员贾孜拉女士再次提醒我们,如果打算植树,必须立即行动。

博物馆坐落在戈壁滩上,地表之下仅十多厘米便是深不可测的砾石层,砾石大小不一,有的堪比牛头,有的直径仅几厘米,在这样的地质条件下挖掘树坑的难度可想而知。馆长古丽米拉女士安排副馆长多斯木负责选定植树地点并寻找肥沃的土壤。与此同时,丁岩队长带领工人们着手挖树坑,并将找到的肥沃土壤回填进去。

对于擅长挖掘工作的考古人员来说,这些困难并不算什么。新树坑正好选在了旧树坑的位置上,通过观察旧树坑的痕迹,发现它非常浅小,不利于树木扎根生长。于是我们下定决心,这次一定要挖得又大又深,为树木的生长提供尽可能优越的环境。此间,考古队的图拉勒同志也加入了我们的行列,他挖土、起土,非常卖力。挖掘最后,他感叹道树坑实在太大了,丁岩则笑着回答说,将来这颗友谊树一定会长成参天大树,需要双臂才能环抱,所以我们现在得给它预留出足够的生长空间,说到这里,两人会心一笑,都期盼今天种下的友谊树茁壮成长。

新挖的树坑深达1.2米,直径1.2米。挖好后,我们将事先准备好的熟土回填进去。所谓的熟土,在博物馆这个区域,指那些曾经生长过草木的土壤,由于这种土壤数量有限,多斯木副馆长早早就吩咐将其堆积起来,以备不时之需。热心的考古队司机哈德更是慷慨地将他们家积攒的牛粪送来,提议将其混入填土中,以滋养和保护树苗,帮助它们顺利度过冬天。哈德坚决地拒绝了魏铖同志支付费用,他认为这些帮助是理所应当的,是团队间应有的情谊。

10月21日,一切准备妥当,馆长召集博物馆十多位同志前来集体栽树,合影留念。选的是棵山楂树,在拉哈特遗址多见,夏天有花,秋天有果,给人以收获的期盼。大家纷纷抢着用锨培土,个个不甘落后,现场气氛十分热烈,充满了欢声笑语。这棵小小的树苗,不仅蕴含着两家合作单位的深厚友情,更承载着我们对无限美好未来的共同期盼。

栽树仪式结束后,贾孜拉同志告知,博物馆的同事们将举办一场小聚会,送别中方考古队员。于是,在馆长的主持下,大家晚餐时围桌而坐,依次祝词,表达惜别之情。这又是一个令人难忘、愉快的伊塞克之夜!

依依不舍同志情,明年再见

再忙碌也不应忘记老朋友,这句话用来形容拉哈特村的村民奥玛斯再贴切不过。2017年,当考古队初次抵达伊塞克进行发掘时,奥玛斯作为考古队普工加入了考古队伍,他为人善良淳朴,与我们建立了深厚的友谊,自那以后,每次考古队来到伊塞克,他都会见我们一面。2023年,考古队在经过四年的离别后再次回到伊塞克,奥玛斯一听说这个消息,立刻骑马赶了五六里路,来到发掘现场,探望丁岩等老朋友。这份简单、纯粹且真挚的情谊,实在是难能可贵。

前时联系奥玛斯,他的手机号变了,以致迟迟无法联络。在离开伊塞克的下午,考古队一行人特意前往拉哈特村奥玛斯的家中,希望能见到这位久违的老朋友。当我们到达时,奥玛斯并不在家。通过家人积极联系,不一会儿,奥玛斯就赶了回来。老朋友相见,彼此都非常高兴,热情地交流着各自近况。据奥玛斯讲述,他现在已经卖掉了牛,跟着工程队修建道路,不再从事放牧工作,因此很少经过拉哈特遗址。一番寒暄之后,我们依依不舍地道别。

返回倒计时,紧锣密鼓的进行收尾工作。10月24日傍晚,我们将房屋打扫得一尘不染,房东看到后赞不绝口。我们的邻居是一位中学老师,出入经常见面,每次都会热情示意问好。他听说考古队晚上即将出发前往机场,特地赶来道别,并帮忙装运行李。还带来了一袋刚出锅、热气腾腾的油糕,这份诚意不仅看得见、摸得着,更能让人品尝到其中的滋味。

回国的四位同志与今天一起搬运行李存放到贾仔拉家中的图拉勒握手道别,看着车窗外的图拉勒依依不舍,神情有些失落,大家感动于心。汽车很快启动,驶向阿拉木图国际机场,图拉勒的身影也逐渐消失在我们的视野,隐没在灯火阑珊之处。

三个月的朝夕相处,三个月的携手工作,本年度赴哈工作就此告一段落。感谢亲爱的伊塞克博物馆同志们的友好接纳,感谢伊塞克草原美丽的风光留下深刻的印象,感动于伊赛克当地一帮老朋友们的情谊!

亲爱的老朋友们,明年再见!

考古学家阿尔曼·贝森沃夫先生(右二)

老朋友奥玛斯

10月21日晚博物馆同仁的热情送别聚会

启程返回

图文丨赴哈萨克斯坦考古工作队

校对丨杨博闻

排版丨赵 巧

初审丨杨利平

终审丨种建荣