文博信息

旬邑西头遗址是周人先祖公刘迁居的“豳”地吗?

摘要: 旬邑西头遗址位于陕西省咸阳市旬邑县张洪镇原底社区西侧约1公里的西头村。考古人员通过拉网式区域性系统调查,确认西头遗址商周时期遗存分布面积约200万平方米,是迄今为止泾河流域发现规模最大的商周时期聚落之一。 遗址最引人瞩目的是发现了西周时期大型城址。城址面积约80万平方米,其中东城墙由两道夯土墙构成,宽度约7米,其东部宽4、西部宽2.7、两 ...

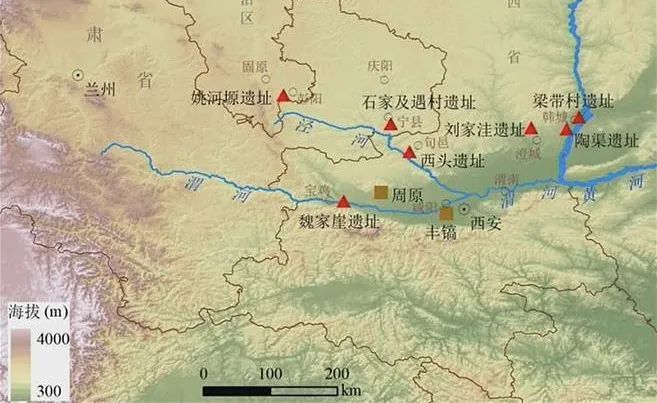

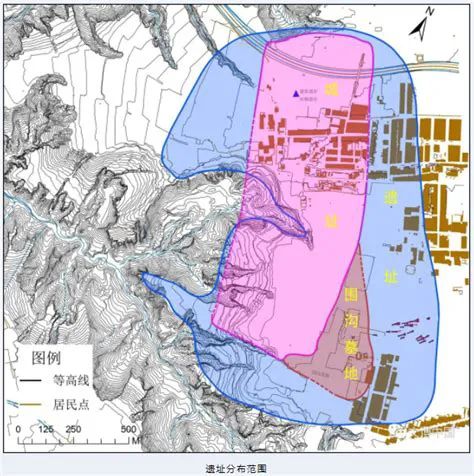

旬邑西头遗址位于陕西省咸阳市旬邑县张洪镇原底社区西侧约1公里的西头村。考古人员通过拉网式区域性系统调查,确认西头遗址商周时期遗存分布面积约200万平方米,是迄今为止泾河流域发现规模最大的商周时期聚落之一。

遗址最引人瞩目的是发现了西周时期大型城址。城址面积约80万平方米,其中东城墙由两道夯土墙构成,宽度约7米,其东部宽4、西部宽2.7、两者相隔约3米。壕沟宽约8米,残深约2米。

东侧城墙南部发现一片大型围沟墓地。围沟平面近三角形,北侧、南侧围沟与城址东墙外壕沟相接,围沟长度约1120米,内部发现墓葬近千座,目前已发掘中小型墓葬120座,马坑3座。

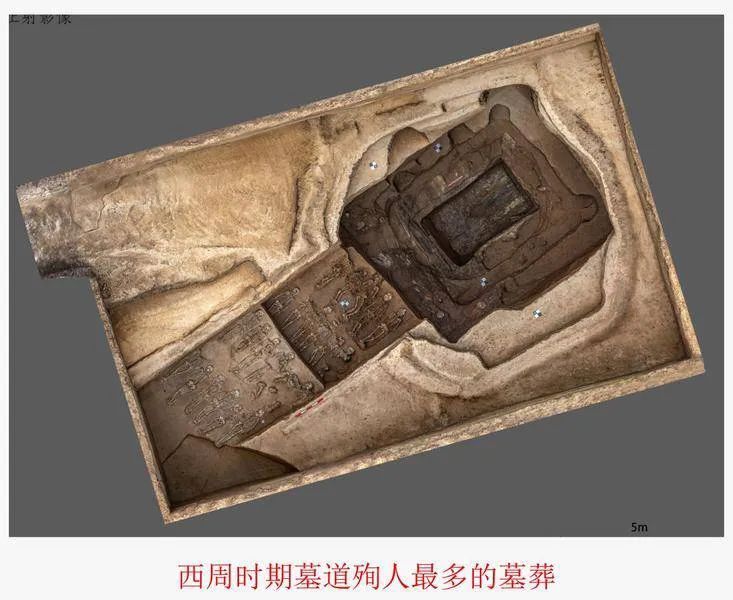

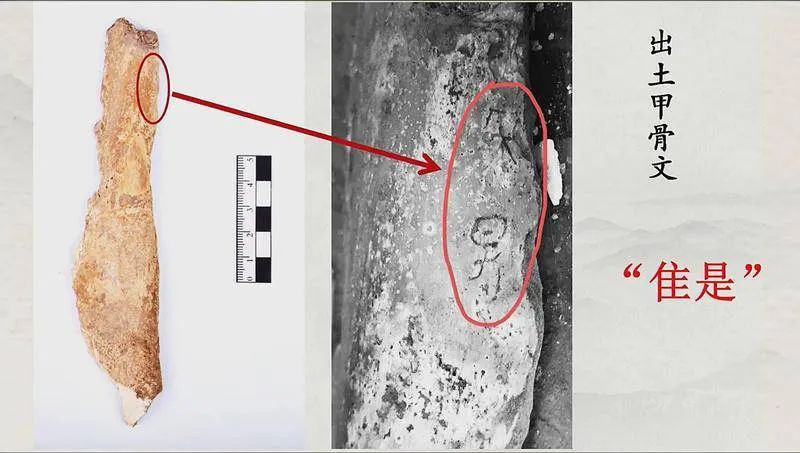

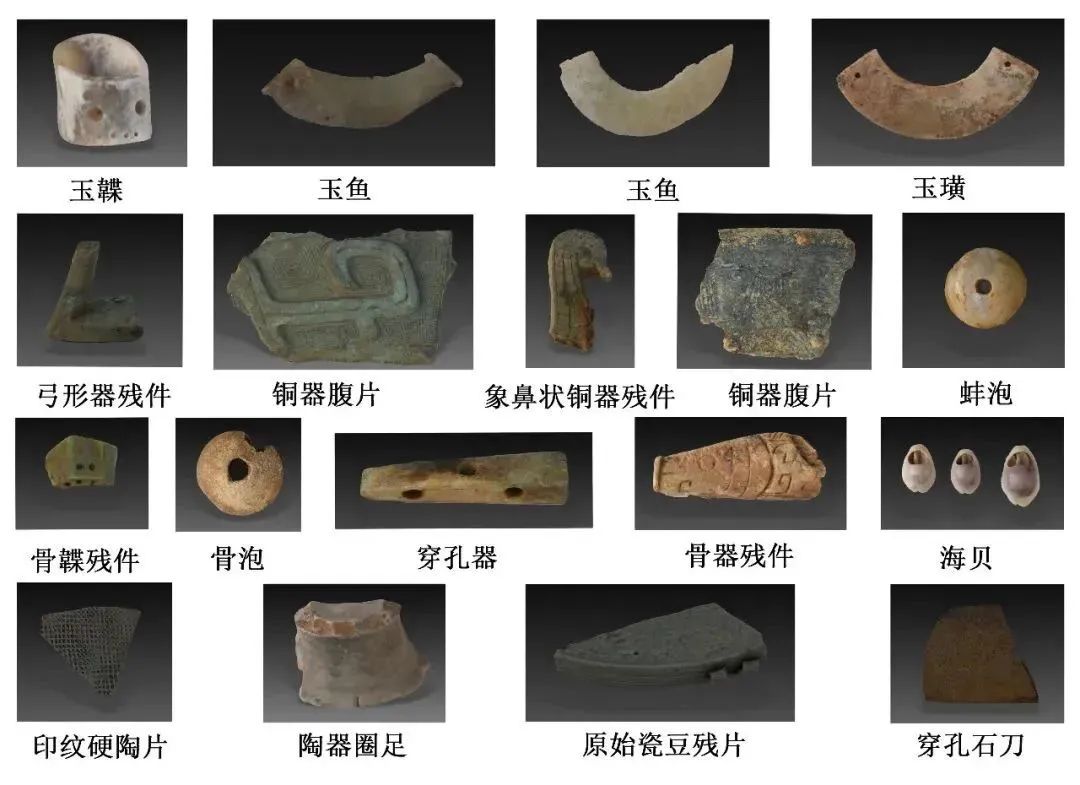

值得关注的是围沟内发现3座甲字形大墓。3座大墓均为带一条墓道的甲字形墓,表明墓主地位比较高,应当与西周早期晋、曾等诸侯国国君相当。3墓均呈东西向,墓内有腰坑、殉人,具有浓重的殷商文化遗风,墓主应属非姬姓高级贵族。其中,M90为东西向大墓,墓道内发现排列有序殉人38具,按照“成排分布”的位置排放,分3层殉埋,布满整个墓道。墓室西侧二层台发现5具殉人,墓室为一棺一椁,墓室底部有腰坑。同时,M90出土了大量海贝、蚌器、铜器残件、原始瓷器残片、骨器、石器、玉器及刻字卜骨等。

周王朝吸取殷商王朝覆灭的教训后,确立了“以人为本”的统治思想,墓葬中一般不殉人。在西头遗址M90墓葬中发现如此多的殉人,表明墓主人可能是周王朝初期被迁到旬邑的商遗民,但仍保有很高的社会地位,很可能是负责守卫该城的军事头领。墓室内发现的带字卜骨残片显示西头遗址具有较高的聚落等级,因为那一时期发现甲骨文的遗址极其少见。

由于稍具规模的墓葬多被盗扰,因此尚未发现能确证墓主身份的遗物。但从当前发掘获取的信息来看,整个墓地的文化面貌呈现出多元性与复杂性,人群来源似乎并不单纯。从墓葬出土的陶鬲类型众多就可见一斑,多数墓葬随葬具有本地特点的孙家类型、郑家坡文化联裆鬲,少量墓葬随葬碾子坡文化高领袋足鬲,个别陶鬲的装饰还受到寺洼文化影响。此外,围沟墓地外东部还发现有甲字形大墓十余座,中小型墓葬百余座。

此外,城址内东北部还发现了冶铜遗址,出土有冶炼残炉、铜矿石、炼渣和炉壁残块等冶铜遗存,并发现大面积夯土建筑基址、大量废弃陶瓦残片。从出土遗物可判断,该地点冶铜和建筑基址的年代集中在西周早中期。在城址北侧发现了夯土建筑基址,柱础下有石板,局部基址夯层厚达2米,说明其上有较大规模的建筑存在。在附近发现的灰坑、灰沟中,有2000余件筒瓦、板瓦残件,另有一定数量来自遥远南方的原始瓷片、印纹硬陶片和打磨精细的蚌饰,足以说明该建筑等级很高,也进一步说明了该聚落遗址的等级之高。

刻画有“周”字的陶片

西头遗址被发掘以来,很多学者都猜测它就是文献记载的周人祖先公刘所迁居的“豳”地。《诗经·豳风·七月》及《史记》等文献记载,周人先祖公刘在夏末商初率部迁至“豳”地,在此建立城邑、发展农业,后因戎狄侵扰,到古公亶父时迁至周原。传统观点认为“豳”位于泾河流域的陕西旬邑、彬县、长武一带。西头遗址所在的旬邑县张洪镇正处这一区域,地理位置与文献记载吻合。

遗址出土的部分文物

西头遗址面积较大,商周时期遗存分布约200万平方米,还有一座面积约80万平方米的城址,是泾河流域迄今发现的规模最大、等级最高的商周聚落。城内布局规范,有道路、城门、护城河、冶铜作坊及储粮窖穴,表明其具备政治、经济与军事功能,符合都邑的特征。不过,西头遗址的主体年代为西周时期,而公刘迁“豳”发生于更早的夏末商初,二者存在时间断层。因此,有学者推测,有可能公刘时周人在此生活,到灭商后周人又沿用或重建了聚落部分功能,但这一假设还需今后可以发掘出更早期的遗存,然后去做进一步推论验证。